Как (не) сжечь транзистор: измеряем температуру правильно

При разработке или отладке электронных устройств для оценки надёжности работы бывает необходимо измерять температуру силовых компонентов, в частности, мощных полевых транзисторов. Удобнее всего делать это с помощью тепловизора, в последнее время они стали достаточно доступны по цене и позволяют с высокой точностью и разрешением измерять температуру поверхности, и легко находить наиболее нагретые участки. Но насколько такие измерения информативны и полезны? Надёжность работы полупроводников зависит от температуры кристалла (Tjunction), именно эта температура является определяющей для установления предельных режимов работы транзистора. Температура поверхности корпуса может зависеть не только от температуры кристалла, но и от конструкции транзистора в целом: размеров кристалла, толщины материала над ним, расположения и количества проволочных выводов и т.д. Все эти параметры у разных моделей транзисторов могут значительно отличаться.

Можно ли по температуре корпуса достоверно рассчитать температуру кристалла и оценить тепловой режим транзистора, и если да, то как именно это сделать? Попытаемся разобраться в этих вопросах.

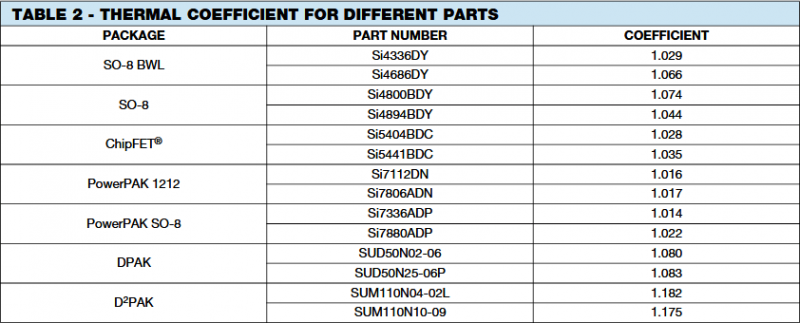

Для относительно маломощных транзисторов в корпусах типа SOP-8, LFPAK и подобных не раз встречал информацию, что максимальная температура поверхности корпуса примерно равна температуре кристалла Tj. Например, в аппноте Vishay Siliconix приведена вот такая табличка:

Здесь показаны соотношения между температурами поверхности и кристалла для разных транзисторов, полученные с помощью усреднения результатов симуляции для различных мощностей. Как видно, у небольших корпусов коэффициент близок к единице, с увеличением размеров корпуса разница температур также растёт.

Выглядит очевидным, что для более мощных транзисторов в корпусах типа TO-220, TO-247, TO-264 разница должна быть ещё больше, но какой-то конкретной информации мне найти не удалось. Поэтому было решено провести небольшое исследование и попытаться самостоятельно выяснить, насколько температура корпуса над кристаллом транзистора может отличаться от используемых для расчётов температур Tcase и Tjunction.

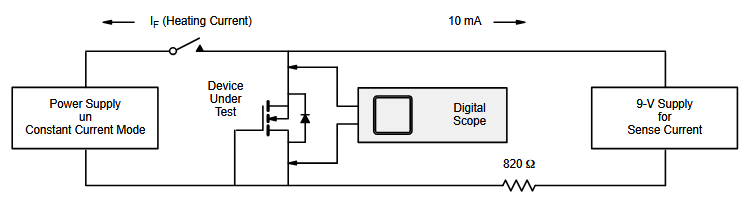

Методика, на первый взгляд, несложная: подаём на разные транзисторы некоторую стабильную мощность, измеряем температуры поверхности и кристалла и анализируем полученные значения. Но как измерить температуру кристалла? Чаще всего её получают косвенным способом, по изменению электрических параметров при нагреве, в частности, у мосфетов — по изменению падения на паразитном диоде. Подробнее такой метод описан, например, здесь; один источник тока используется для разогрева транзистора заданной мощностью, второй, маломощный — для измерения падения:

Однако, при большой рассеиваемой мощности реализовать такой способ в домашних условиях довольно сложно. Но можно поступить проще — если высокая точность не важна, температуру кристалла можно рассчитать из температуры основания Tcase и теплового сопротивления кристалл-корпус, по формуле Tj=(P * Rth(j-c)) + Tcase.

Тепловое сопротивление Rth(j-c) всегда указано в характеристиках транзистора; стоит отметить, что обычно приводится максимальное (наихудшее) значение Rth(j-c), поэтому реальная температура кристалла может быть ниже расчётной.

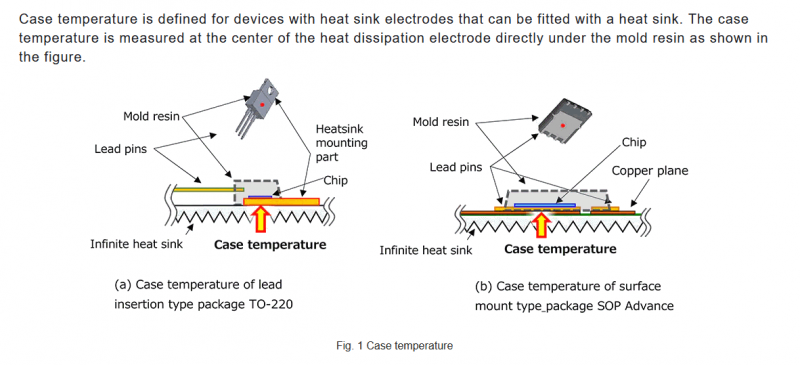

Под Tcase подразумевается обычно температура на поверхности медного основания транзистора прямо под кристаллом, в зоне основного теплового потока. Иллюстрация от Toshiba:

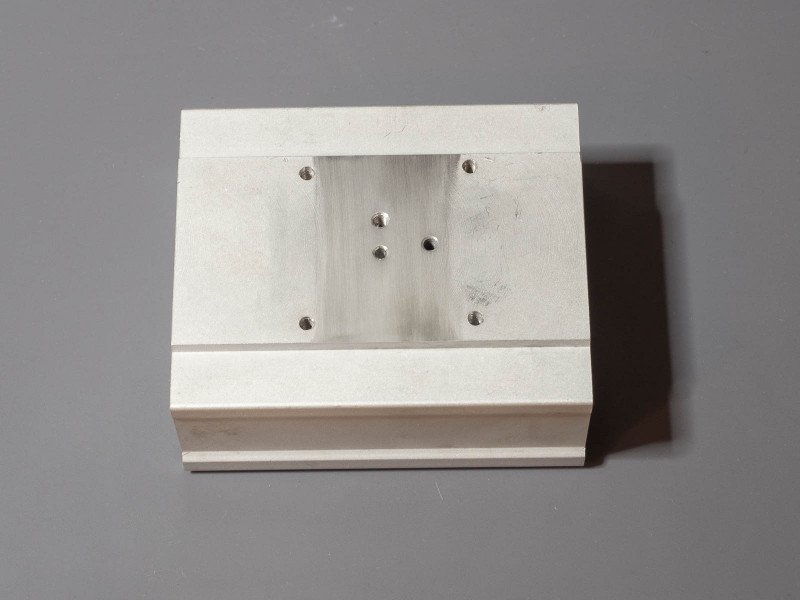

Измерить Tcase можно контактным способом, например с помощью термопары. Для этого нам потребуется специально обученный радиатор.

Возьмем обычный радиатор от старого процессора (размеры 83х69х34 мм, толщина основания в средней части 11 мм):

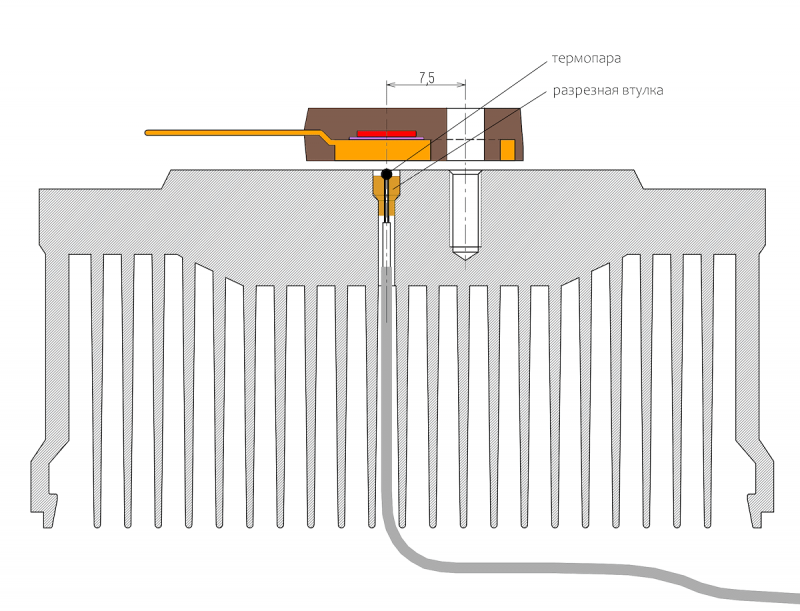

В центре, на расстоянии 7,5 мм от крепёжного сверлим ещё одно, сквозное отверстие диаметром 1.8 мм, в верхней части рассверливаем его до 2,4 мм.

В отверстие с помощью разрезной втулки крепится термопара, высота втулки подобрана такой, чтобы спай чуть выступал над поверхностью радиатора. В качестве втулки подошла пластиковая цанга от механического карандаша. Таким образом, при установке транзистора термопара плотно прижимается к его основанию непосредственно под кристаллом, а втулка за счёт высокого теплового сопротивления пластика изолирует её от радиатора. Нагляднее способ крепления показан на схеме:

Еще одну термопару для контроля температуры радиатора закрепил в глухом отверстии рядом c местом установки транзистора. Также, для корректного измерения тепловизором, наклеил на поверхность полоску полиимидного скотча. Слегка отшлифовал поверхность радиатора в зоне прилегания транзистора, чтобы сгладить следы от заводской фрезеровки.

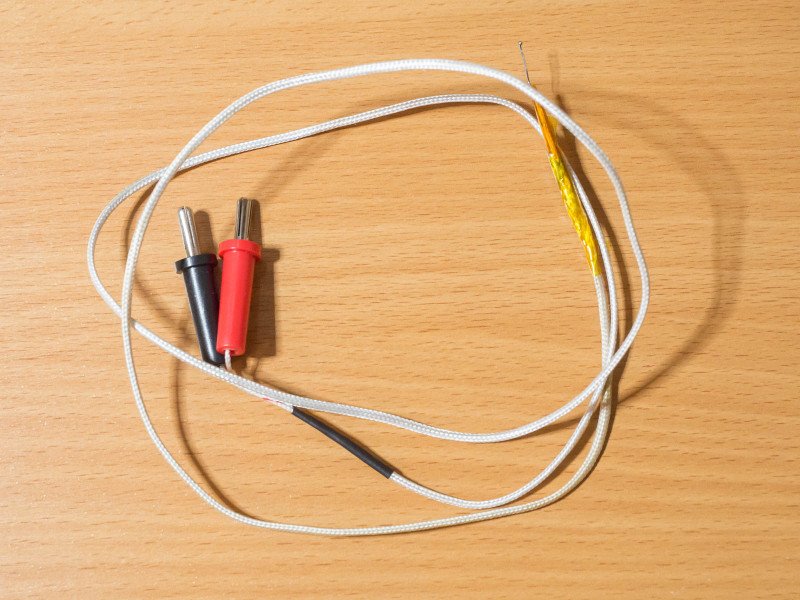

Термопары применены самые обычные, тип «К» (хромель-алюмель):

Для измерения температуры поверхности будет использоваться тепловизор Mileseey TR256i (разрешение 256х192) с макролинзой из селенида цинка с фокусным расстоянием 50,8 мм.

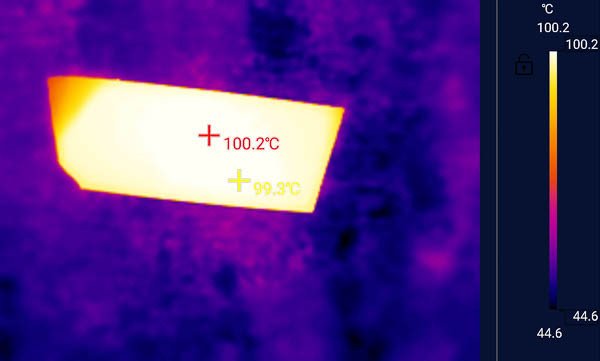

Предварительно проверил показания измерительных приборов по «эталону температуры» — кипящему чайнику. Снимок стенки чайника с наклеенным кусочком термоскотча:

Мультиметр UT171B с подключенной термопарой в кипящей воде показывает 98,0°-98,1°. При комнатной температуре показания также занижены на 1,5-2°, поэтому для измеренных значений с термопары введём поправку в 2°С.

Для охлаждения на радиаторе установил вентилятор типоразмера 60х60х25, модель YDM6025C12F (ссылка). Заявленная производительность 25 CFM, при номинальных 5000 об/мин. К слову, за свою цену в 100 р. отличный вентилятор, неплохо дует, нешумный и даже балансировка есть.

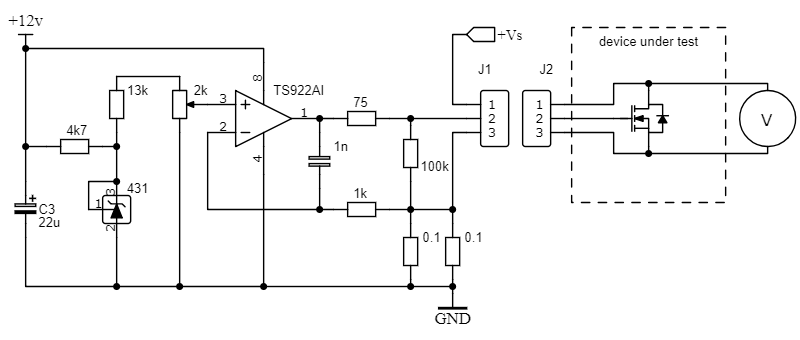

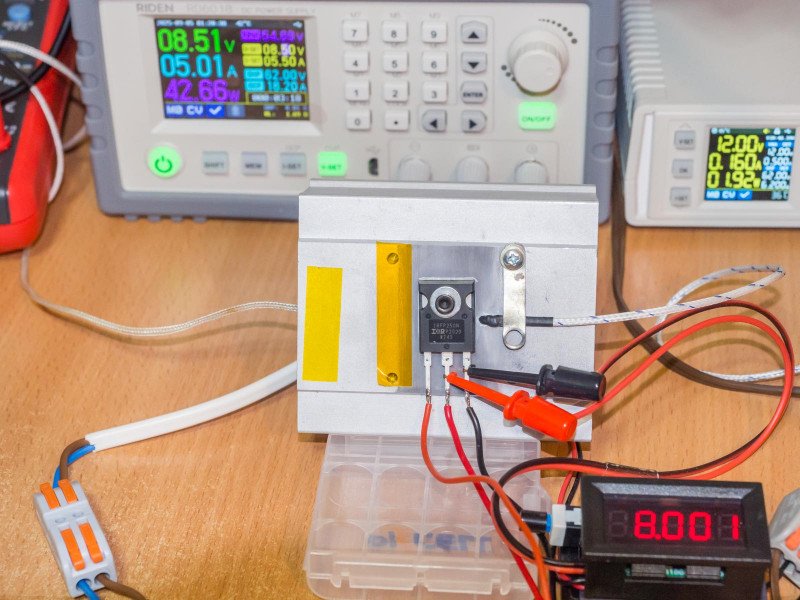

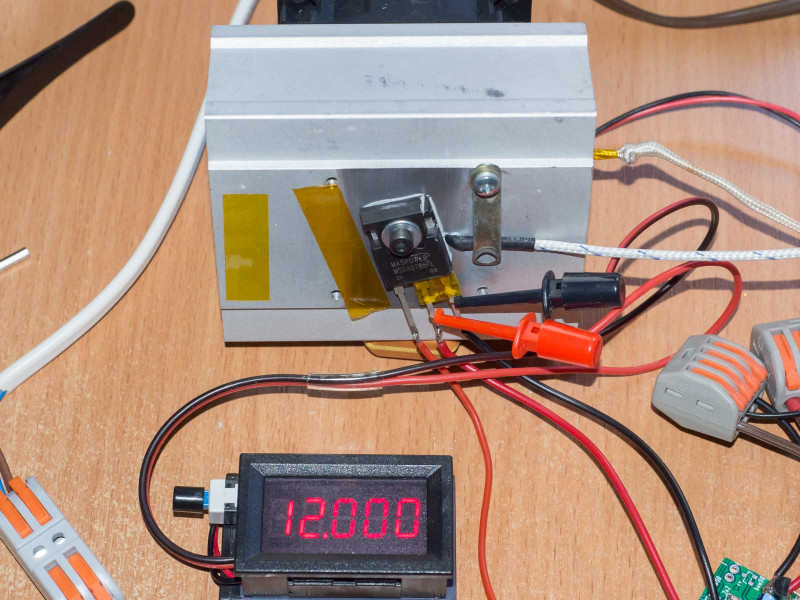

Чтобы замеры были корректными, мощность, рассеиваемая транзистором, должна быть стабильной. Для этого транзистор подключается к схеме источника стабильного тока на ОУ, с заданным током 5 ампер. Падение напряжения сток-исток контролируется вольтметром непосредственно на выводах транзистора, таким образом, изменяя подаваемое на схему напряжение, можно задавать необходимое значение мощности:

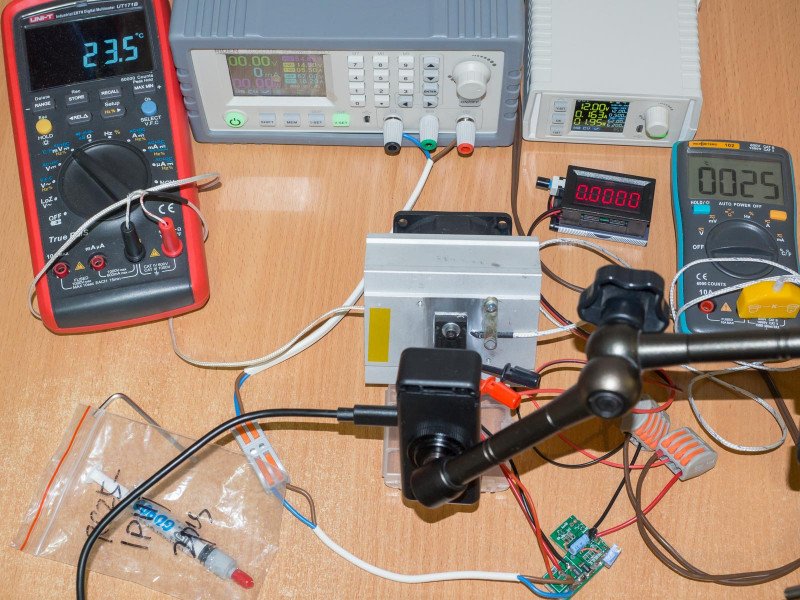

Общий вид всей конструкции в сборе:

Тепловизор закреплен напротив транзистора, чтобы возможные изменения расстояния и ракурса не влияли на измерения.

Ход эксперимента: транзистор с нанесенной термопастой GD900 устанавливаем на радиатор и подключаем к схеме, нагружаем транзистор заданной мощностью, после достижения теплового равновесия записываем измеренные значения температур. Далее повышаем мощность до следующего шага, и повторяем до достижения предельной для транзистора мощности или температуры. Время каждого шага 5 минут (хотя температуры практически перестают расти уже через 3 минуты).

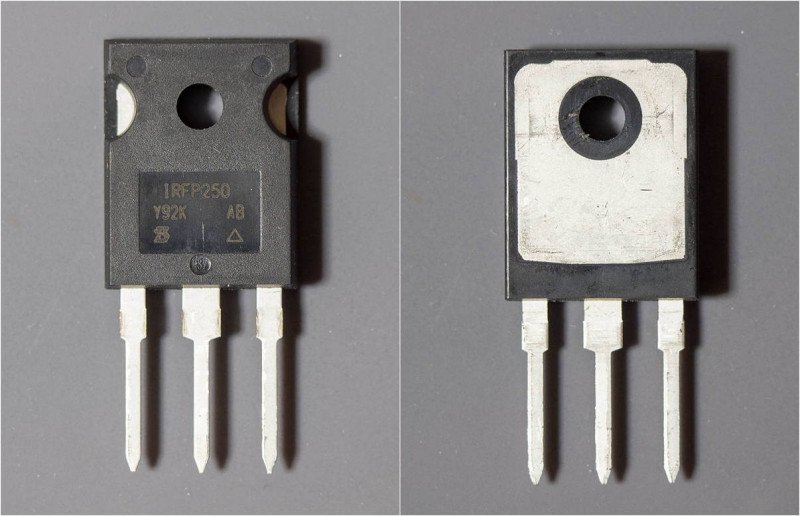

В качестве первого подопытного возьмём IRFP250, такие транзисторы имеют довольно типичные показатели по мощности для мосфетов в корпусе TO-247, а кроме того, их нередко применяют для работы в линейном режиме.

Краткие характеристики из даташита:

Vdss 200 V

Id 30 A

Rds(on) 85 mΩ

Pmax 190 W

Linear derating factor 1,5 W/°C

Rth(j-c) 0,65°C/W

Tj_max 150°CВажные для нашего теста показатели:

Максимальная рассеиваемая мощность Pmax=190 W (при температуре корпуса Tc=25°, для других температур макс. мощность рассчитывается с учётом коэффициента Linear derating factor 1,5 W/°C)

Тепловое сопротивление кристалл-корпус Rth(j-c) 0,65°C/W

Максимальная температура кристалла Tj_max 150°C

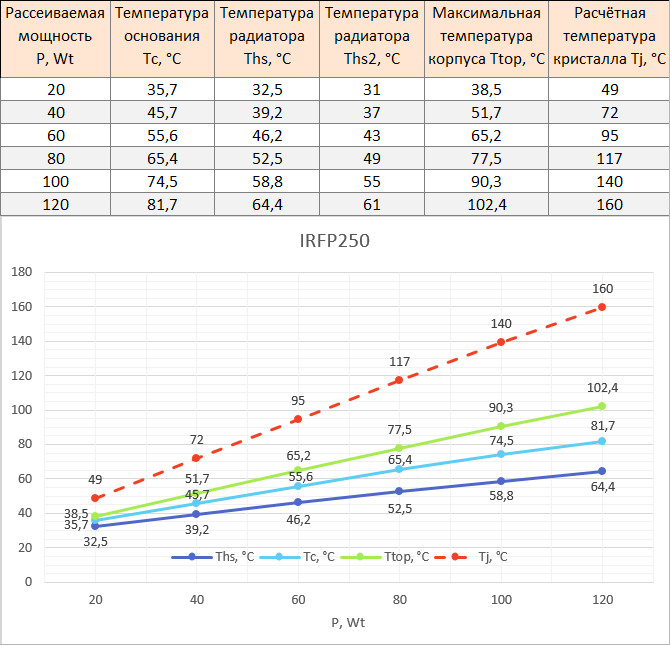

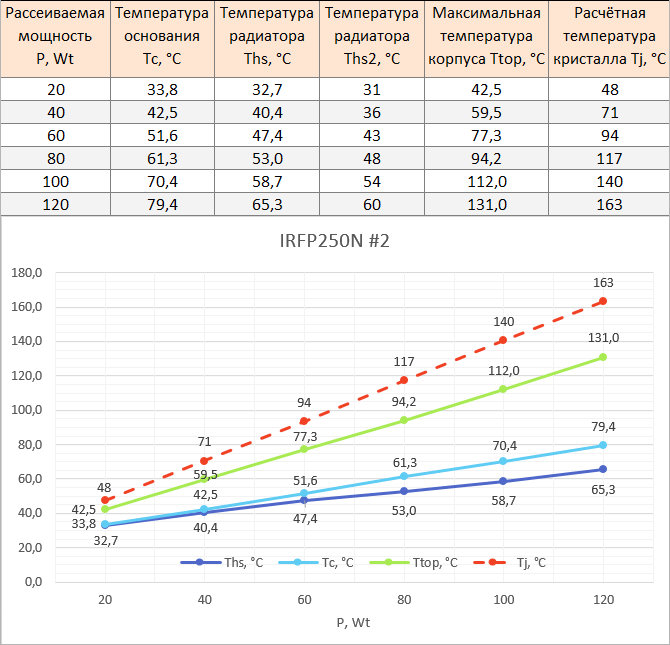

Результаты замеров представлены в таблице и на графиках:

Примечания к измеренным значениям:

Тс — показания с термопары под основанием транзистора, с поправкой +2°,

Ths — максимальная температура участка поверхности радиатора рядом с корпусом транзистора, измерена тепловизором,

Ths2 — показания с термопары внутри радиатора,

Ttop — максимальная температура поверхности транзистора, измерена тепловизором,

Tj — расчётная температура кристалла транзистора, получена по формуле Tj=(P x Rth(j-c)) + Tc.

Как и ожидалось, зависимость от мощности для всех измеренных температур очень близка к линейной, а расчётная температура кристалла даже при небольшой мощности сильно отличается от температуры на поверхности.

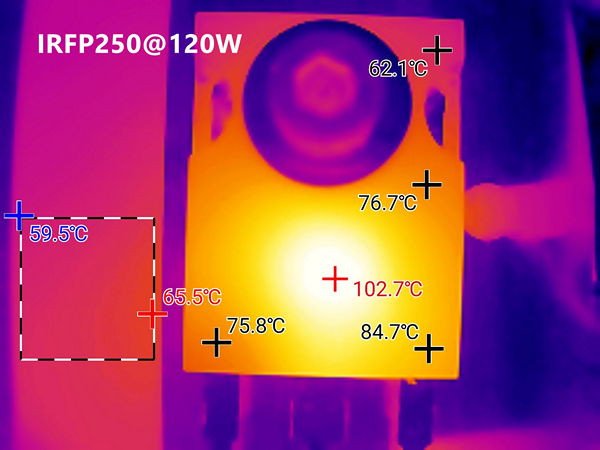

Термофото при рассеиваемой мощности 120 ватт:

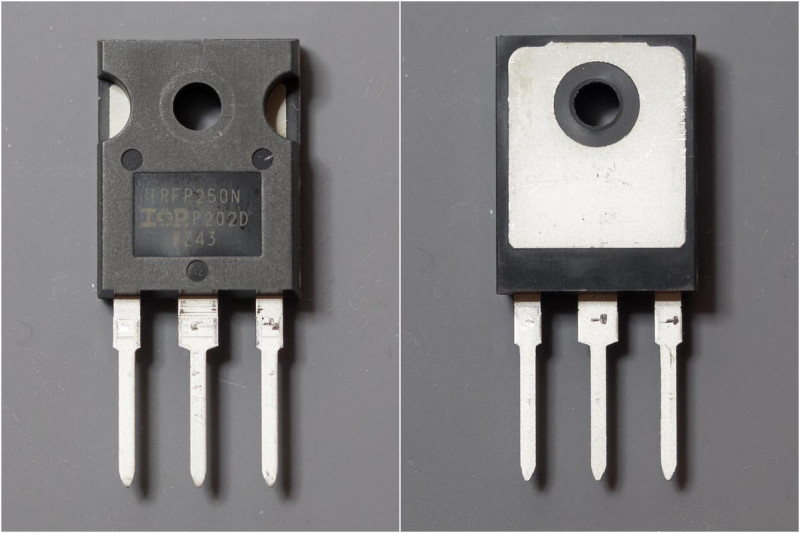

IRFP250N

Это более современный аналог транзистора IRFP250. Для проверки повторяемости измерений протестировал два таких транзистора.

Vdss 200 V

Id 30 A

Rds(on) 75 mΩ

Pmax 214 W

Linear derating factor 1,4 W/°C

Rth(j-c) 0,7°C/W

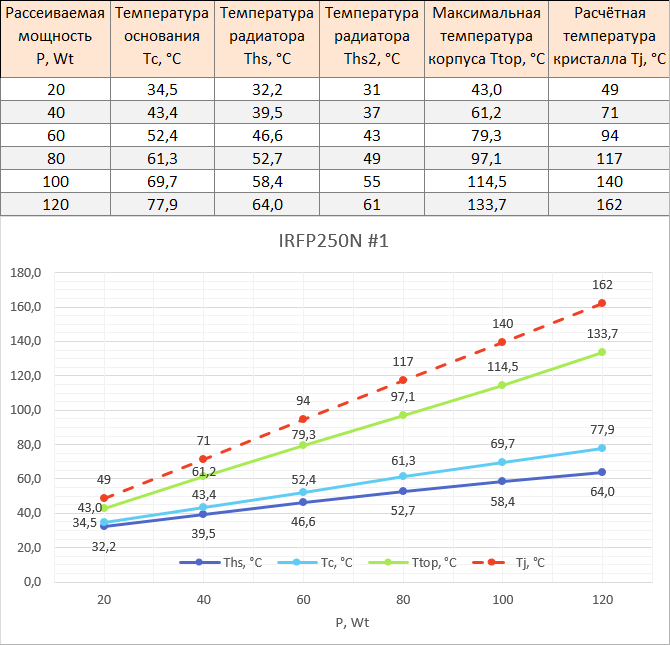

Tj_max 175°CРезультаты первого экземпляра:

И второго:

У IRFP250N максимальная температура поверхности заметно выше, чем у IRFP250. Отличия между двумя одинаковыми транзисторами минимальные.

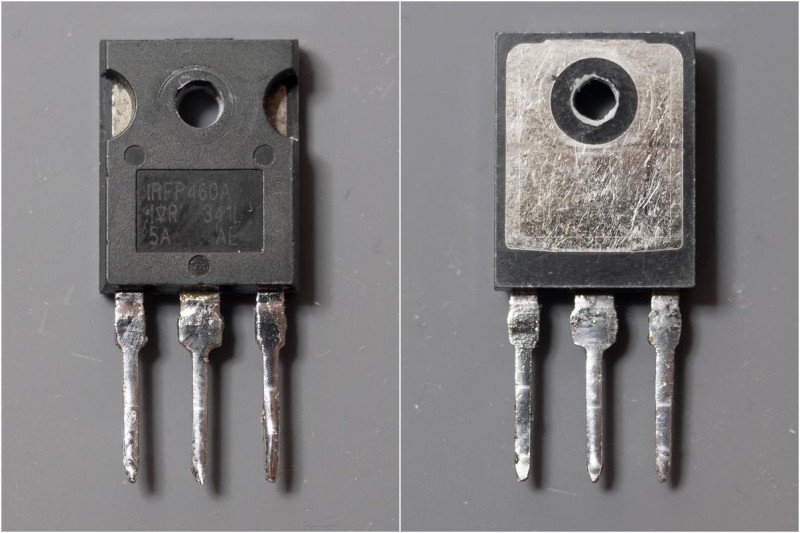

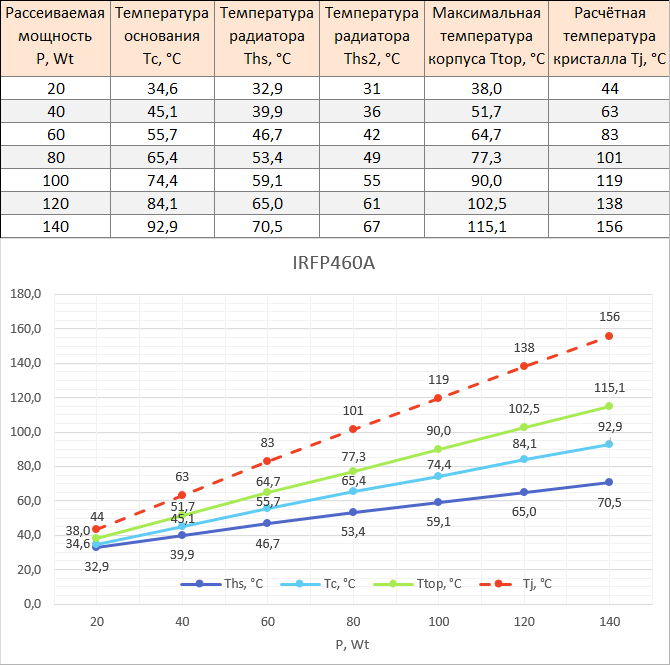

IRFP460A

Vdss 500 V

Id 20 A

Rds(on) 0.27 Ω

Pmax 280 W

Linear derating factor 2,2 W/°C

Rth(j-c) 0,45°C/W

Tj_max 150°CЭтот транзистор не новый, был выпаян из блока питания, в котором проработал больше 10 лет. Судя по низкому значению Rth(j-c), кристалл здесь заметно больше, чем у предыдущих.

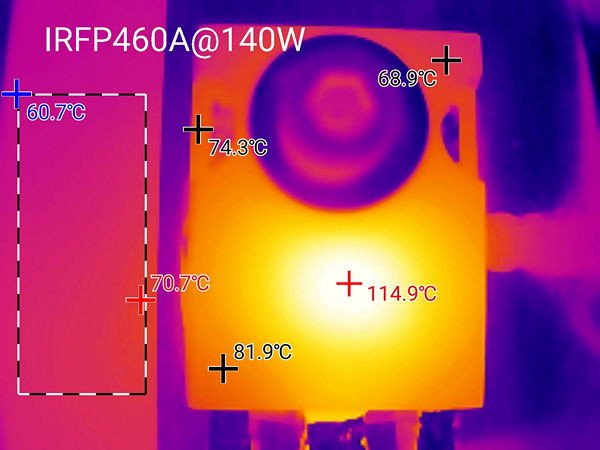

Нагрев корпуса при мощности 140 ватт:

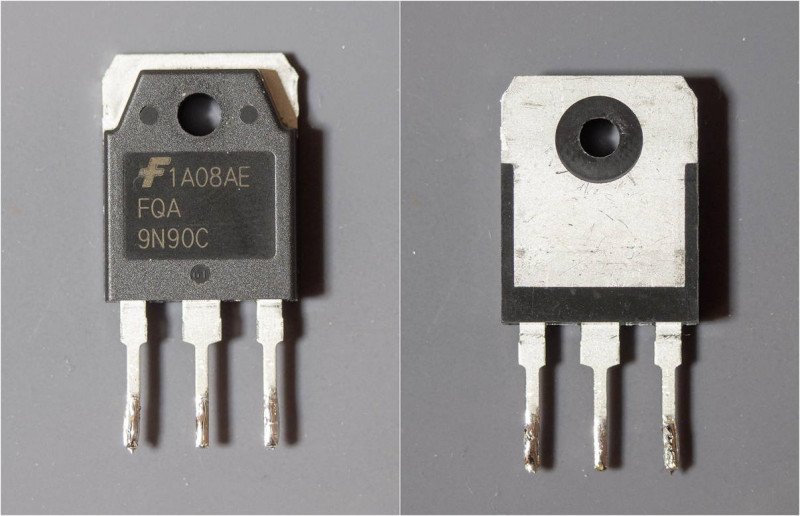

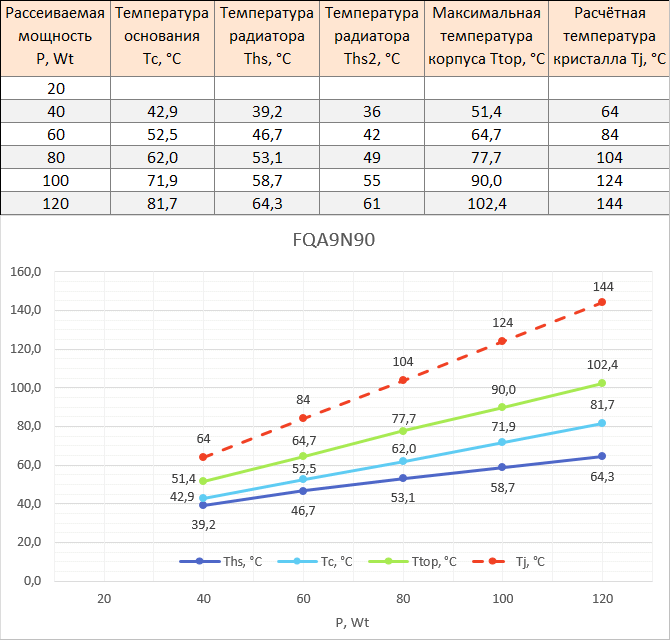

FQA9N90C

Высоковольтный транзистор в корпусе TO-3P (аналог TO-247, но площадь медного основания чуть больше).

Vdss 900 V

Id 8.6 A

Rds(on) 1.3 Ω

Pmax 240 W

Linear derating factor 1,92 W/°C

Rth(j-c) 0,52°C/W

Tj_max 150°CСопротивление открытого транзистора Rds(on) слишком велико, чтобы получить 20 ватт при токе 5 А; перенастраивать ток мне было лень, поэтому ступень 20 ватт пропущена.

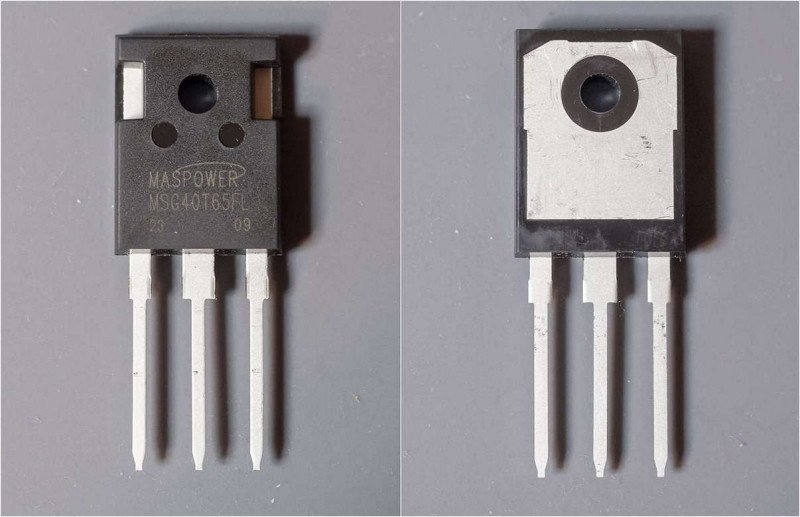

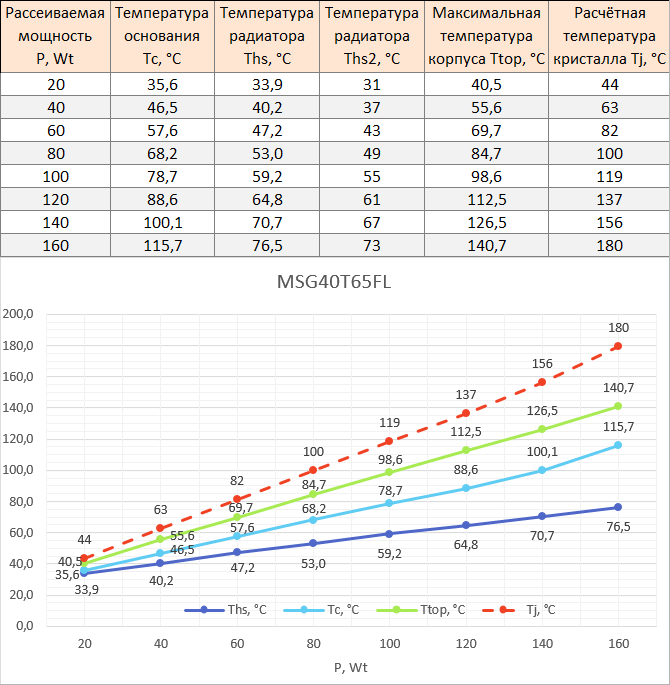

MSG40T65FL

Ну и для разнообразия проверим мощный IGBT от китайского производителя Maspower.

Vdss 650 V

Id 40 A

Pmax 375 W

Linear derating factor 2,5 W/°C

Rth(j-c) 0,4°C/W

Tj_max 175°CУ такого транзистора на общем медном основании размещены два отдельных кристалла — собственно транзистор и антипараллельный диод, из-за этого кристалл транзистора немного смещён относительно центра. На анимации хорошо виден нагрев разных участков корпуса при смене полярности протекающего тока:

Для компенсации такой особенности пришлось немного повернуть транзистор на радиаторе, иначе температура измерялась бы не в точке под кристаллом, а рядом с ней.

При мощности 160 ватт температура основания оказалась немного выше ожидаемой, на графике это хорошо видно. С чем связано такое отклонение — неясно, спишем на случайную ошибку измерений.

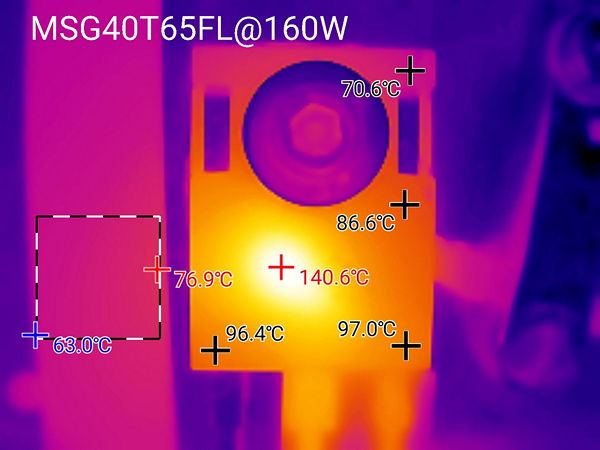

Распределение температур на поверхности при 160 Вт. выглядит так:

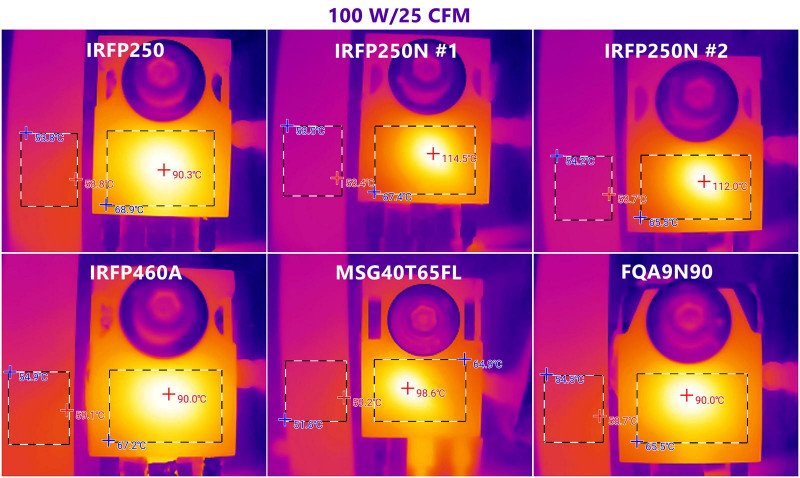

Сравнение температур всех транзисторов при мощности 100 ватт:

Как видно, даже при одинаковой мощности максимальные температуры корпуса различаются больше чем на 20°.

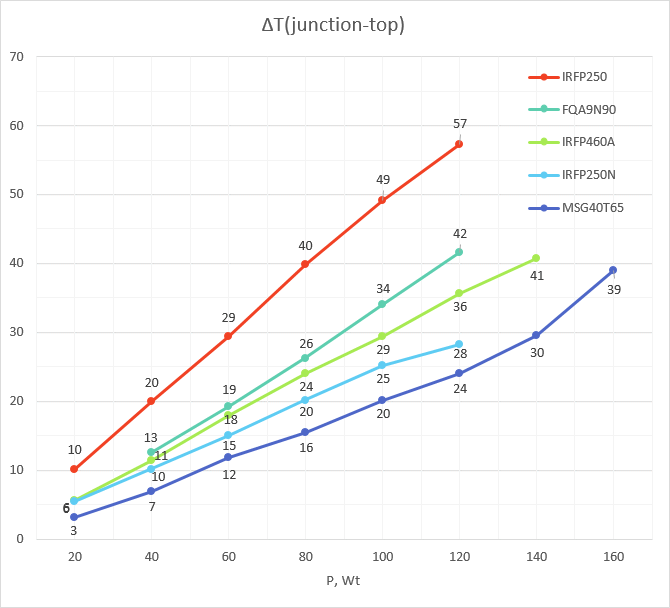

На следующей диаграмме показано изменение разницы между температурами кристалла и корпуса в зависимости от мощности:

Даже на такой скромной выборке видно, что разброс значений между разными транзисторами достаточно большой. Что интересно, наибольшее различие (если не считать IGBT) у близких по характеристикам мосфетов — IRFP250 и IRFP250N.

А вот разброс разности температур между основанием Tc и радиатором Ths для всех транзисторов намного меньше, менее 5° для мосфетов:

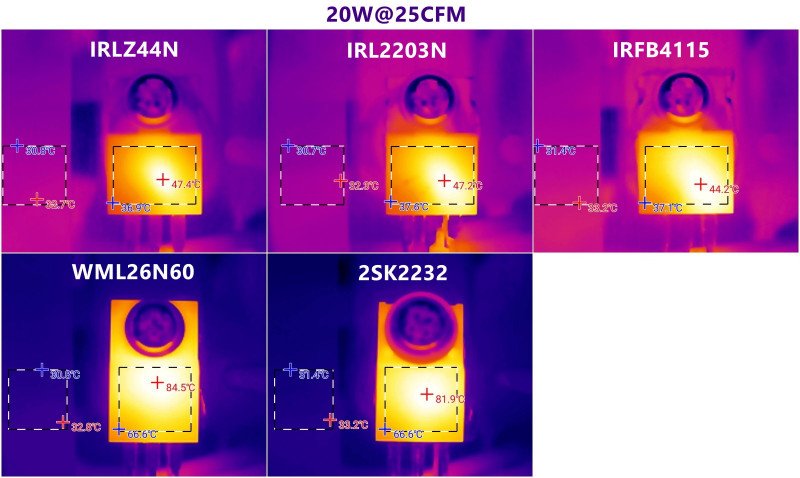

Кроме ТО-247, протестировал и несколько транзисторов в корпусе TO-220:

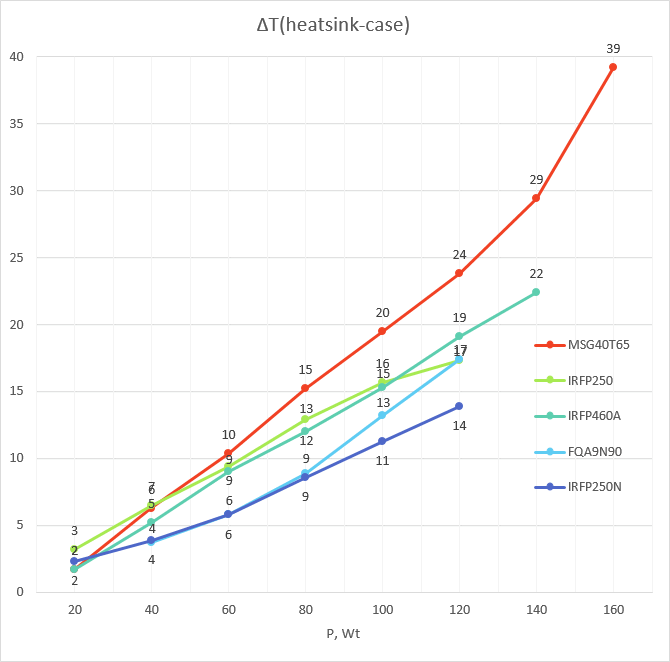

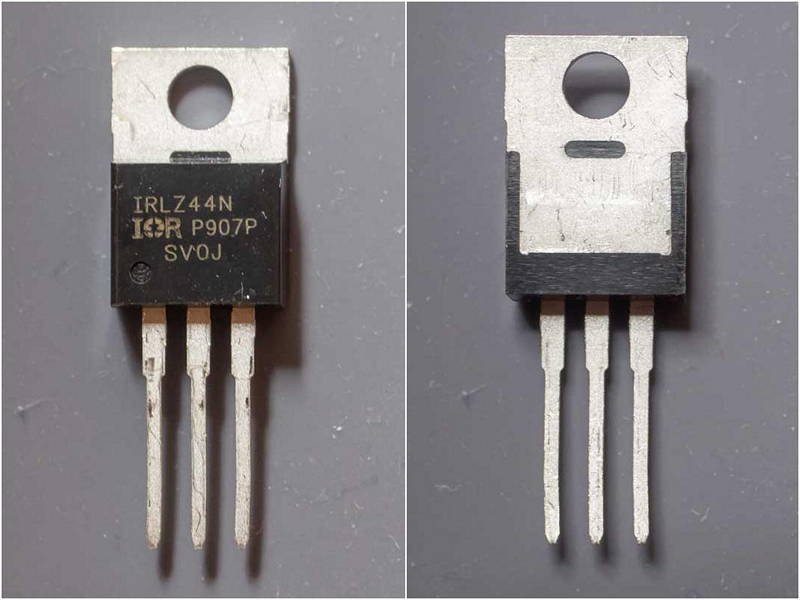

IRLZ44N

Vdss 55 V

Id 41 A

Rds(on) 22 mΩ

Pmax 83 W

Linear derating factor 1,8 W/°C

Rth(j-c) 0,56°C/W

Tj_max 175°C

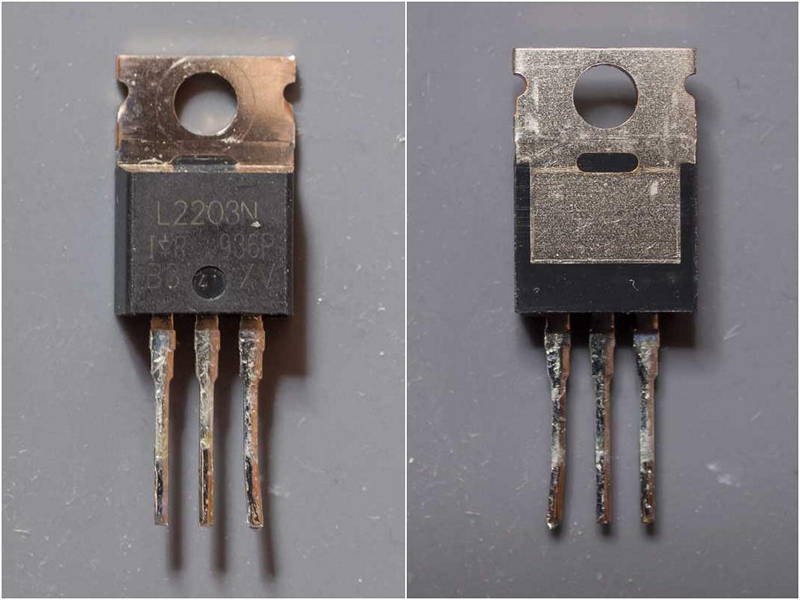

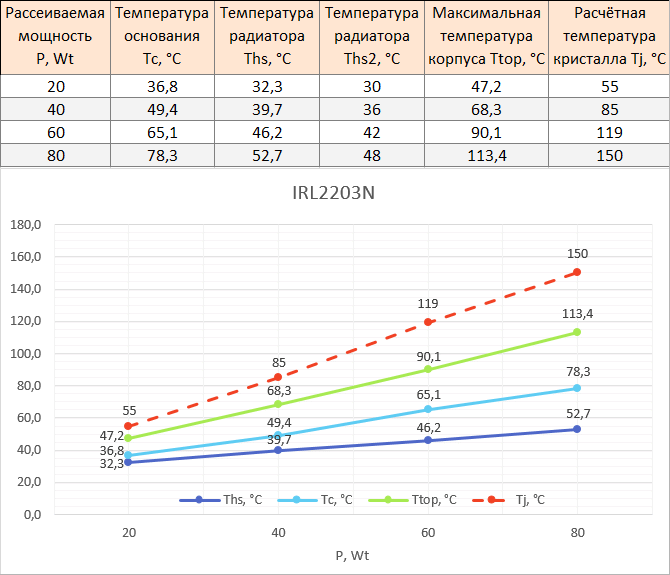

IRL2203N

Vdss 30 V

Id 116 A

Rds(on) 7 mΩ

Pmax 170 W

Linear derating factor 3,8 W/°C

Rth(j-c) 0,9°C/W

Tj_max 175°C

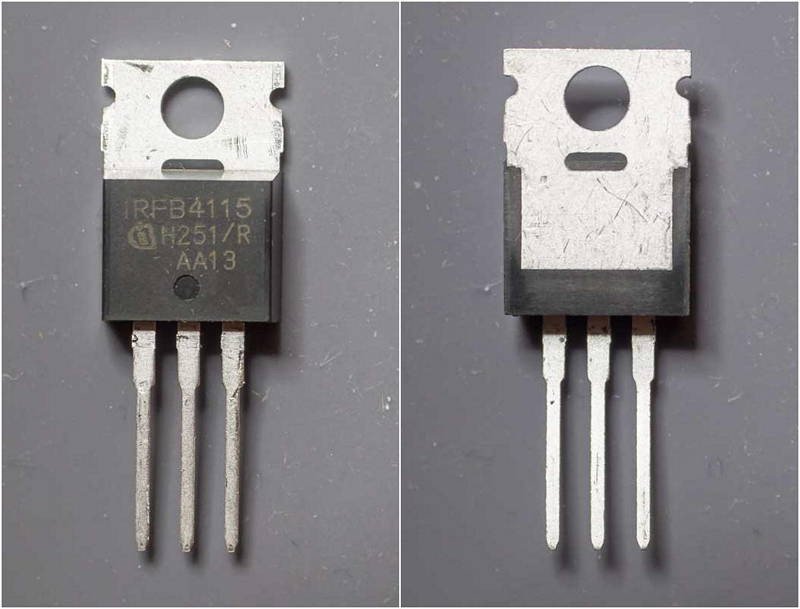

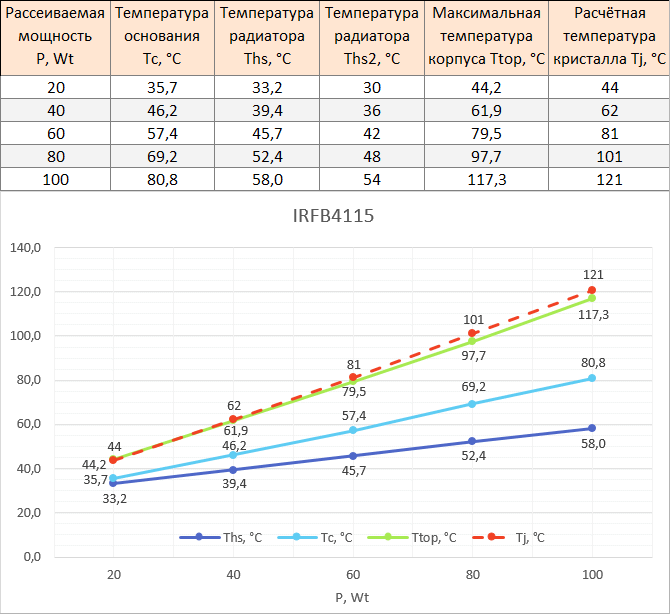

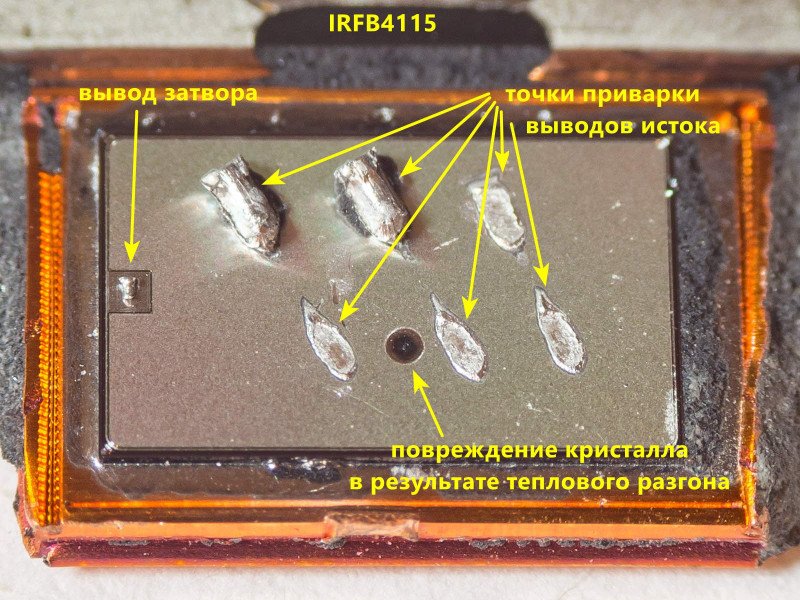

IRFB4115

Vdss 150 V

Id 104 A

Rds(on) 9.3 mΩ

Pmax 380 W

Linear derating factor 2.5 W/°C

Rth(j-c) 0,4°C/W

Tj_max 175°CУ IRFB4115 достаточная большая площадь кристалла, на это косвенно указывает и низкое тепловое сопротивление, и большая ёмкость затвора. Как следствие, температуры поверхности и кристалла практически совпадают.

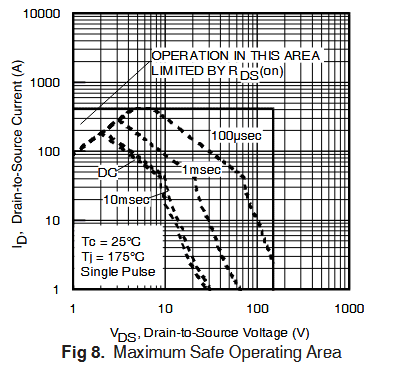

С этим транзистором я допустил глупую ошибку — не обратил внимание на график области безопасной работы, в результате при попытке поднять мощность до 120 ватт транзистор вышел из строя, уйдя в КЗ.

Да, несмотря на внушительную максимальную мощность в 380 Вт, в линейном режиме при токе 5 А мощность не должна превышать ~65 ватт, а при напряжении 25 В — всего 25 ватт:

Многие полевые транзисторы способны работать в линейном режиме только с серьезными ограничениями по мощности, из-за температурной нестабильности и склонности к тепловому разгону. Отдельные участки кристалла могут нагреваться сильнее остальных, это приводит к росту тока в ячейках этой области и дальнейшему повышению температуры. В результате почти вся мощность может рассеиваться на небольшом участке кристалла, что приводит к локальному перегреву и отказу транзистора. Именно это и произошло в данном случае.

Не будьте такими как автор, читайте документацию внимательно ;)

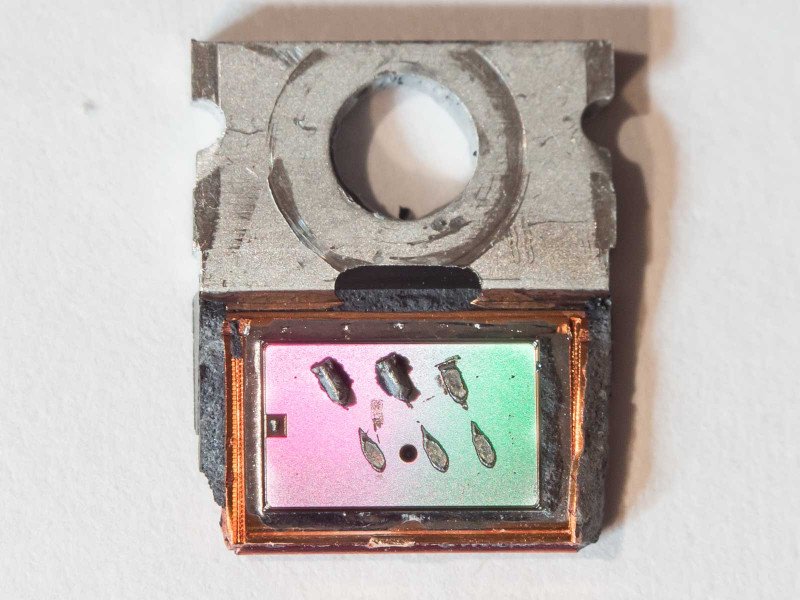

Ну а потерпевший отправляется на распаковку:

Кристалл действительно огромный и занимает почти всё доступное место на медной подложке. В центре видно небольшое круглое пятно, похожее на кратер, это и есть зона термического разрушения в кремниевой структуре. Постоянно жалею, что у меня нет микроскопа:

Больше подобных фоток можно увидеть в этом документе от NXP => AN11243 — Failure signature of electrical overstress on MOSFETs.

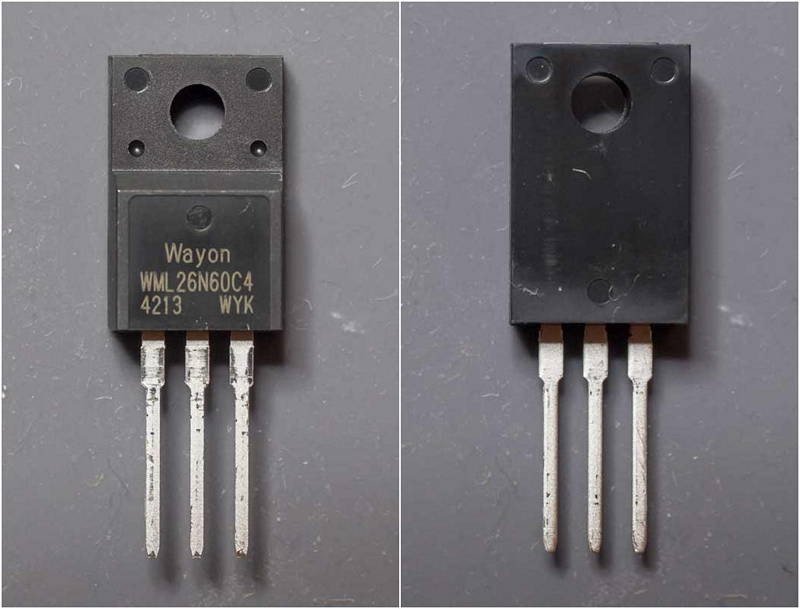

Ну и напоследок пара транзисторов в изолированном корпусе TO-220F. Даже тонкий слой пластика под основанием сильно ухудшает отвод тепла, поэтому допустимая мощность для таких транзисторов значительно меньше.

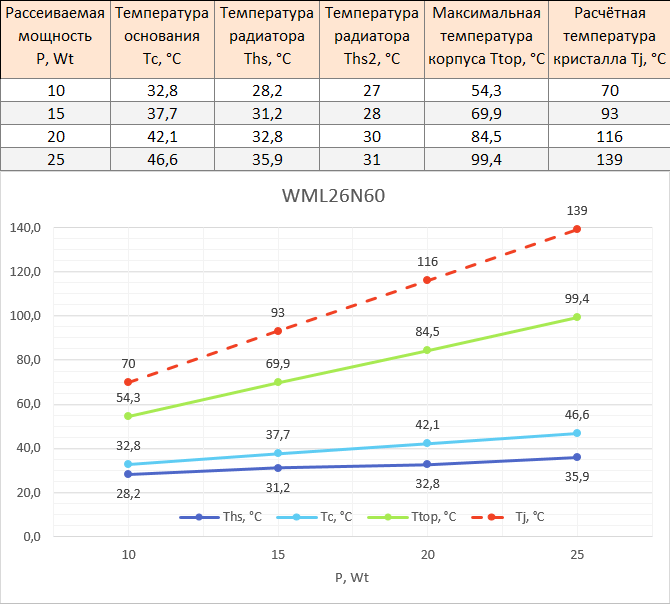

WML26N60C4

Vdss 600 V

Id 20 A

Rds(on) 0.16 Ω

Pmax 34 W

Linear derating factor 0.27 W/°C

Rth(j-c) 3.7°C/W

Tj_max 150°C

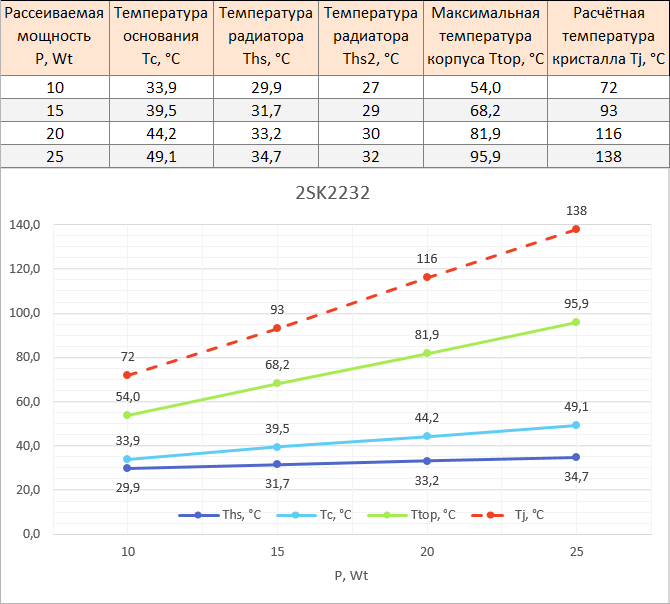

2SK2232

Vdss 60 V

Id 25 A

Rds(on) 36 mΩ

Pmax 35 W

Rth(j-c) 3,57°C/W

Tj_max 150°C

Оба мосфета в TO-220F показали близкие результаты.

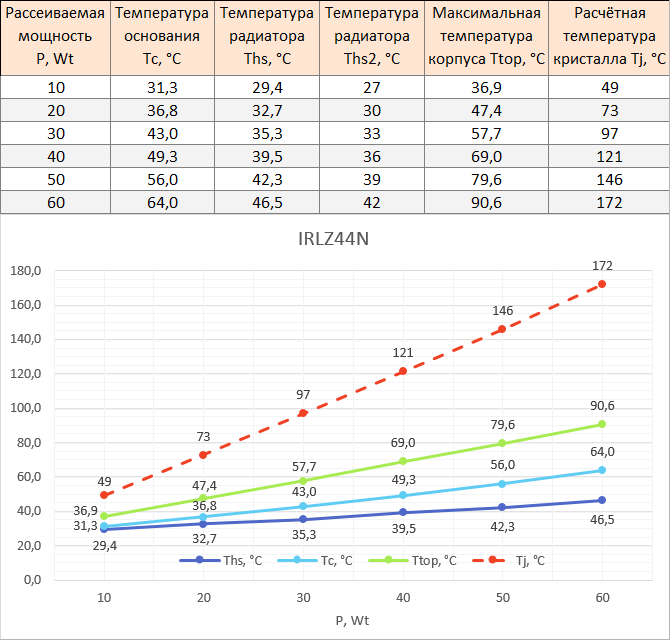

Все транзисторы в ТО-220 при одинаковой мощности 20 ватт:

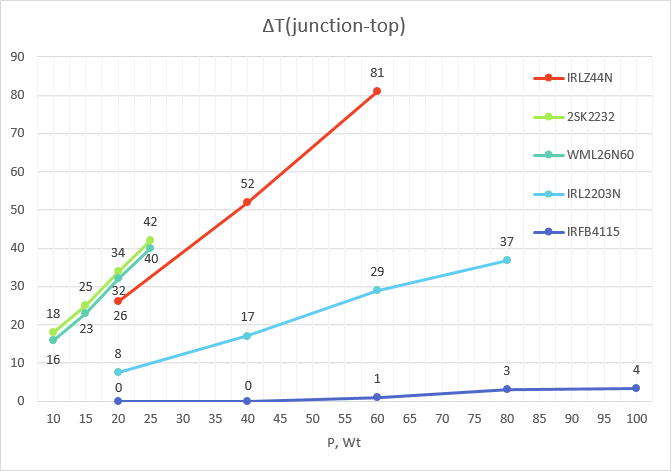

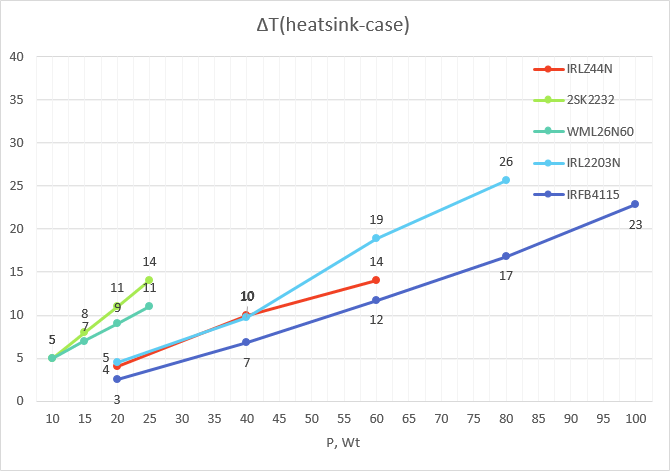

Ну и сводная диаграмма разницы между температурами кристалла и корпуса, здесь у ТО-220 по сравнению с ТО-247 разброс еще больше; особенно выделяются IRLZ44N и IRFB4115: если у 4115 эти температуры практически одинаковы, то у IRLZ44N при мощности 60 ватт кристалл горячее поверхности на 80° С.

Как и у TO-247, разница температур радиатор/основание и её разброс у разных моделей невелики:

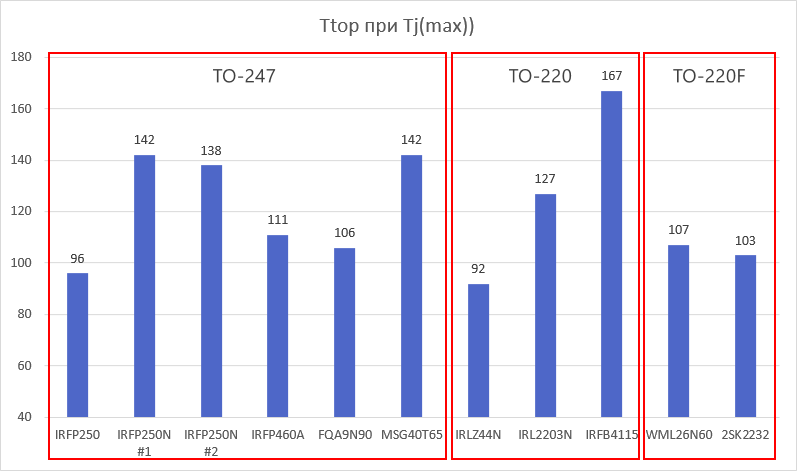

Расчётные значения температуры поверхности Ttop при максимально допустимой температуре кристалла Tj, для всех протестированных транзисторов:

Заключение.

Полученные данные каждый может проанализировать самостоятельно; для себя же я сделал следующие выводы:

Для условий, когда рассеиваемая мощность достаточно велика, а транзистор эффективно охлаждается, измерение максимальной температуры поверхности корпуса неинформативно. Из-за конструктивных отличий у разных моделей транзисторов их корпуса могут нагреваться по-разному; температура 100°С на поверхности может быть абсолютно нормальным режимом работы в одном случае и признаком значительного перегрева в другом.

В то же время, температура радиатора в непосредственной близости от транзистора (Ths) может быть использована для определения температуры основания Tc; у разных моделей соотношение этих двух температур отличается не так сильно.

Для транзистора, установленного на достаточно массивном алюминиевом радиаторе без изолирующих прокладок, температуру Tc можно приблизительно определить по формуле Tc = Ths * K.

Коэффициент K зависит от мощности; его среднее значение для мосфетов в корпусе TO-247 составило K=1,22; для мосфетов в корпусе TO-220 K=1,23.

Нужно отметить, что всё вышесказанное актуально только для линейного режима; работа в ключевом режиме на высокой частоте требует отдельного моделирования тепловых процессов, и средняя температура корпуса или кристалла здесь непоказательна.

На этом у меня всё, спасибо тем, кому хватило терпения дочитать до этого места ;) Замечания, дополнения, вопросы и другую полезную информацию типа «что за бред, лучше бы Fnirsi обозревал!» пишите в комментариях!

1. Vishay AN834 — Estimating Junction Temperature by Top Surface Temperature in Power MOSFETs

2. Vishay AN819 - MOSFET Thermal Characterization in the Application

3. Methods of Measurement of Die Temperature of Semiconductor Elements: A Review

4. Infineon AN2017-01 — TO-247PLUS. Description of the packages and assembly guidelines

5. Nexperia — Power MOSFET frequently asked questions and answers

6. Nexperia AN90003 — LFPAK MOSFET thermal design guide

7. Nexperia AN11172 — Mounting instructions for SOT78 (TO-220AB); SOT186A (TO-220F)

8. Nexperia AN11243 — Failure signature of electrical overstress on MOSFETs

9. Nexperia AN50006 — Power MOSFETs in linear mode

10. ST Microelectronics AN4783 — Thermal effects and junction temperature evaluation of Power MOSFETs

11. Qorvo Application Note: Understanding Thermal Analysis of RF Devices

12. Philips Semiconductors — Power Semiconductor Applications — Chapter 7: Thermal Management

13. Toshiba — Calculating the Temperature of Discrete Semiconductor Devices

14. Toshiba — Hints and Tips for Thermal Design for Discrete Semiconductor Devices

15. Toshiba — Hints and Tips for Thermal Design for Discrete Semiconductor Devices ̶ Part 2

16. Toshiba — Power MOSFET Thermal Design and Attachment of a Thermal Fin

| +78 |

3673

75

|

| +52 |

2585

91

|

Моргните дважды, если да))

Эпистемофобия/Гнозиофобия

Проявления: Боязнь получать новые знания, испытывать неприязнь к новой информации.

Причины: Часто связано с особыми психологическими особенностями, склонностью к изоляции, что характерно для некоторых подростков и индивидуумов.

Технофобия

Проявления: Неприязнь или страх перед передовыми технологиями, сложными электронными устройствами и вообще техническим прогрессом.

Причины: Конфликт новых технологий с личными убеждениями, идеологией или ценностями человека.

Это работа для стоматолога. ))

А за статью респект+, неоднократно возникали мысли, какова же разница температур между кристаллом, корпусом транзистора и радиатором. Из какой-то старой литературы запомнились значения приблизительно в 20-30 градусов разница между корпусом и кристаллом, но лет 40 назад транзисторы в больших корпусах использовались практически повсеместно, а сейчас же очень часто используется корпусировка под SMD, у которой разница температур будет ощутимо больше из-за меньших размеров.

Любые попытки измерить именно температуру кристалла упрутся в эффект наблюдателя, поэтому не сильно лучше измерений внешней температуры.

2) заливка пластиком даст теплоотвод от пары — какой смысл вообще что-то делать?

Я-то тут каким боком? Я не несу пургу. В отличии от Вас.

Сверлить можно и со стороны медной подложки её толщина известна а сам кристалл довольно толстый.

UPD. На 5 мОм и 5 А токе можно даже LM358 заставить работать… Юзать имбовейшую ts922ai на 50 мОм шунт я считаю преступлением XD

Я разрядно-нагрузочный для лиионок на токи 0.1...10А делал на 5 мОм шунтах не используя внешний ОУ, только встроенный дифф. ОУ в lgt8f328p (такой себе челендж устроил), а он там сииильно хуже даже LM358… но да, пришлось попотеть с оптимизациями. С ts922ai думаю без проблем можно держать нагрузку в единицы миллиампер на 1 мОм шунте )))

Он не содержит полезной информации от слова совсем. Увы.

Раньше вроде такого не было. Или я не обращал внимание?

И как тогда с переносом тепла от кристалла?

так основной идет через толщину этой пластины к радиатору, а не через длину к фланцу. так что не критично.

Может, simsun прав насчет механики? Но тогда пластина в этом месте может изгибаться и теплопередача ухудшаться. Помните КТ805 в пластиковом корпусе? Их комплектовали стальной плоской пружиной для улучшения теплового контакта.

st.violity.com/auction/big/auctions/15/87/20/6/158720607.jpg

вообщем-то я писал не о том, зачем она сделана, а о том что передаче тепла ее наличие не мешает.

а прижимные пластины до сих пор делают и используют. равно как и безвинтовые.

Пока вижу, что IRFP250, если он «всамделишный», в линейном режиме на 5А и ~20В должен жить долго и счастливо, если конечно, правильно понял практическую часть.

(Это я про )

Формально, для IRFP250 работа в линейном режиме в даташите не нормируется, поэтому он имеет полное право сгореть ;) Но на практике да, обычно нормально работают, если охлаждение хорошее.

Они стоят копейки, пусть валяются на всякий.

Это заблуждение — «прижимается» только точка касания, а она намного меньше шарика спая, а вся остальная его поверхность контактирует с воздухом, что не так, чтоб хорошо.

1. Это не придирка, но она, термопара, в целях Вашего опыта, излишня.

2. «Кроме ТО-247, протестировал и… TO-220» — «сводная диаграмма… ТО-220 по сравнению с ТО-247» — а в этом случае ещё и не показательна т. к. расстояние от неё до кристаллов разное (а это алюминий).

Это тоже слегка некорректно — кипит вода, а не стенка чайника, и 100°С (при давлении 760мм.рт.ст.) будет не в объёме, а у самой поверхности воды. Это как-бы мелочи, но, раз уж Вы «заморочились» этим

то, учитывайте уж всё, по-полной.

«участка поверхности радиатора рядом с корпусом транзистора» — это как-то расплывчато — как, в случае не одного и того-же расстояния от, скажем, центра кристалла, их сопоставлять?

И, чтоб не тошнить, просто скажу как это делают в науке: т/пару берут, естественно не К, платино-платинородиевую (она лучше по всем параметрам, кроме доступности), со всеми причиндалами, и, «зачеканивают» её в образец. В Вашем случае это утомительно, но можно обхитрить «зачеканив» её в не алю радиатор, а такой-же комп-а, но с медной вставкой.

Это да, но вот градиент температуры по объёму всё же есть, и, если бы у Вас был соотв. термометр, Вы бы могли это увидеть.

Элементарно, Ватсон!

На примере электро — замыкаете две точки с разными потенциалами проводником — течёт ток, а вдоль проводника, от большего к меньшему меняется потенциал, потому как проводник — тоже сопротивление!

Так и у тепла — ВСЁ что стоит м/д горячим и холодным источниками — сопротивление. На этом примере — 1 сопр. т/отдачи от воды к стенке, 2. т/передачи стенки, 3.т/отдачи к клею, 4. т/передачи клея, 5 т/отдачи к каптону, 6. т/передачи каптона, 7. ст. черноты поверхн. каптона.

Так что она не только «может отличаться», а гарантировано отличается — весь вопрос в допустимой погрешнсти.

С этим как раз всё очень НЕ просто.

Я надеюсь Вы, в отличие от комментатора ниже, читали инструкцию тепловизора — там есть то, что я называю, для простоты, фокальной плоскостью, так вот такое будет только если размер пикселя тепловизора меньше или больше раза в полтора, чем размер элемента матрицы MOS находящегося в «фокусе». Но, в Вашем случае, этого никак не может быть — кристалл-то под толстым-толстым слоем

шоколадапластика, а он рассеивает тепло, что усредняет теплопоток, и, соответственно, «максимум температуры занижается».Да это понятно, просто теплопроводность тонкой металлической стенки с каптоном велика, а теплопроводность воздуха наоборот, очень низкая, поэтому отличие будет несущественным.

Давайте прикинем:

Условия: вода 100°, воздух 25, стенка нержавейка d=0,7 мм теплопроводность для Х18Н10 при 100° λ=16 Вт/(м*K) + слой каптона d=0,03 мм теплопроводность λ=0,2 Вт/(м*K).

Общее сопротивление нержавейка+каптон: R=dн/λн + dк/λк=0,0007/16 + 0,00003/0,2=1,9375*10-4 м2*K/Вт

Тепловой поток от воды через стенку: q = (Tводы — Тповерхность)/R

Тепловой поток от стенки в воздух: q = (Тповерхность — Твоздуха)*k, k(коэффициент теплоотдачи) = 10 Вт/м2*К

Тепловые потоки равны, подставляем значения и решаем уравнение:

(100 — Тп)/1,9375*10-4 = (Тп — 25)*10

100 — Тп = 1,9375*10-3 *Тп — 0,0484375

100 + 0,0484375 = 1,9375*10-3 *Тп + Тп

100,0484375 = Тп * (1,9375*10-3 + 1) = Тп * 1,0019375; Тп=100,0484375/1,0019375

Тповерхности = 99,85°

В итоге, поверхность с наклеенным скотчем отличается от температуры воды на 0,15 градуса. Думаете, стоит это учитывать?))

И ещё — тепловизор — это визуалмзатор тепла, а измеритель из него хреновенький (uti260b ±2°С), даже дешёвый пирометрпр — и тот заметно лучше. И я, заметьте тактично молчал о излучательной способности — сильно сомневаюсь, что Вы её меняли в процессе (сам такой), а это куда существеннее блох.

Онм изолированы окислами на поверхности, и это вообще не проблема — проблеиа — при «зачеканивании» не перестараться — оно махонькое. Но, несмотря на то, что я «зачеканивал» в сталь, а не в жалкий алюминий, брак менее 10%. И замыкание никак не влияет на показания — даже прикладная наука требует точности на максимуме — «левый» контакт — в мусор, капля больше 0,25мм — в мусор, и компенсация хол. спая, и град. таблица — всё как положено.

Я подумал, что если Вы с чем-то «заморочились», то Вы фанат, в хорошем смысле. И решил помочь Вам не делать «детских» ошибок — принимать иль нет — сугубо Ваше дело, как я говорил — я не претензирую — советы постороннего.

Я думаю, что учитывать следует всё, по-максимуму, особенно на этапе планирования эксперимента — это куда дешевле, чем потом расхлёбывать последствия.

Вы употребили слово «Методика», в она предусматривает, в обязательном порядке, расчёт погрешности, без компромисов. Но это не уровень муськи.

По теме — включу дракона — представьте, что Вы на защите проэкта, а я оппонент:

1. «Условия: вода 100°» — нету у Вас там 100°С.

Даю простое определение кипения — «процесс бурного парообразования по ВСЕМУ объёму» — этого нет.

2. «воздух 25» — в комнате — мога быть, но рядом со стенкой чайника — точно нет.

3. «Общее сопротивление нержавейка+каптон» — ловко это Вы! А где же «1 сопр. т/отдачи от воды к стенке,» «3.т/отдачи к клею, 4. т/передачи клея, 5 т/отдачи к каптону», ну и наконец «7. ст. черноты поверхн. каптона.», т. е. т/отдачи излучением от каптона?

А так, между прочим, передача тепла излучением наиболее эффективная.

И это не говоря о полном отсутствии сведений о заданной Вами emissivity и distance, которые могут радикально повлиять на погрешность.

(Кстати теплопередача ч/з сферическую/цилиндрическую стенку считается по другой формуле)

«Думаете, стоит это учитывать?))»

Тута главное, что Вы будете думать — я на такие подвиги (эксперименты) себя не растолкаю.

по больницепятна диаметром 15-20 мм, в лучшем случае.ε в настройках не менял, точное значение для материала корпуса транзисторов неизвестно, а среднее для многих пластиков близко к дефолтному 0,95. Да и вряд ли кто-то будет смотреть температуры на плате, подбирая коэффициент эмиссии.Есть ошибки, которые критически влияют на результаты эксперимента и могут полностью исказить выводы, разумеется, такие ошибки (при обнаружении) игнорировать нельзя. Другая категория — ошибки, которые оказывают незначительное влияние, они могут быть проигнорированы, в зависимости от цели и точности исследования.

В данном случае, ошибки в пару градусов при измерении температуры корпуса транзистора — относятся ко второй категории. Добиваться погрешности в 0,1° — бессмысленная трата времени; даже у двух одинаковых транзисторах в одинаковых условиях я получил разброс температур в 1-2 градуса.

А вам приходилось когда-нибудь своими глазами наблюдать кипение воды в чайнике? ))то есть, температура поверхности будет ещё выше, чем по моей оценке, верно?)Приведите свой расчет, с учётом всего перечисленного. Или данные реальных измерений. Иначе можно до бесконечности спорить, как слой клея на каптоне влияет на теплопроводность. А потом кто-нибудь вспомнит про примеси в водопроводной воде, и всё по новой...)Для измерения достаточно участка в несколько мм2, его вполне можно считать плоским.

А вообще, если уж вас не устраивает кипящая вода, предложите другой доступный «эталон» высокой температуры.

это ж где в Киеве пол-километра над уровнем моря, что б там было «чуть выше 98»? типично там все же выше 99.

Я как-то задался таким же вопросом про светодиоды.

Точнее, сначала я конечно ткнул термопарой в люминофор отчего тот обуглился. А вот потом я уже озадачился вопросом.

Трактат написать я не осилю, если коротко, то и на радиаторе и на люминофоре замерять конечно не корректно. Тепловизором на кристалл смотреть тоже плохо. Чуть лучше – на аноде или катоде. Хорошо – теплоотводной площадке если есть. А правильно – на специальной предусмотренной точке где бы она ни была.

У производителей верхней лиги типа Осрама для каждой серии помечено в даташите куда подлезать. У средней лиги хоть какая-нибудь методика обычно описано в даташите. У безымянных китайцев – ну катод, что остаётся.

У моего светодиода была отдельная точка на медной подложке, все температуры в даташите были описаны для неё и замерять правильно было там, я уточнял у производителя.

Температуры в других же местах были то сильно оптимистичными, то закритическими, хоть чип и работал стабильно.

Точно можно утверждать что чтобы смотреть на абсолютные цифры тепловизора надо задать корректный коэффициент излучения. А какой он у люминофора не особо известно. Я находил некие исследования которые предлагали коэффициент 0.9 для белого, чуть другие (не помню) для цветных диодов. Но и то с кучей оговорок конечно.

А ведь люминофор ещё что-то сам излучает, как проходящее из кристалла, так из своего возбуждения, почти во всём спектре хотя бы остаточно. Т.е. он одновременно и поглощает и пропускает и излучает.

При этом люминофор – полимер и плохой проводник тепла, от полупроводникового перехода он ничего не отводит теплопередачей.

В итоге не ясно чьё инфракрасное излучением мы вообще замеряем, да и граница между световым и тепловым уже теряется.

Покуда речь не о научной установке, то у бытового показометра разрешающая способность просто слишком низкая чтобы увидеть чип, мы получим только интерполяцию по нескольким пикселям матрицы, а это скорее всего вся тушка диода с белым пластиком и ногами.

Суммарно, короче, я понял что здесь слишком много переменных, физика становится неотличимой от магии и это даёт непонятную картину. Для оценки – отлично пойдёт конечно, как и любой другой измерительный прибор ткнутый куда угодно.

Только с точными числами проблема, это всё определённо не температура перехода. И скорее всего не даташитная, там обычно про термопары.

Ну и главное мне эти домыслы мои эксперименты с мощным диодом. На люминофоре термопара показывала мне за сотню, тепловизор ниже. На медной площадке же все кривые даташита сошлись.

А по мощности, я заинтересовался этой темой, когда отлаживал и тестировал электронную нагрузку, поэтому в первую очередь интересовали данные на высоких мощностях, близких к предельным. На малых мощностях нужен другой, менее эффективный теплоотвод; с этим разница температур была бы близка к погрешности измерений.

Поскольку сопротивление константа, то его можно было определить на малой мощности.

На 10Вт это уже 4-6 градусов разницы.

0) Как Вы объясняете, что для одних и тех же корпусов с нормированным RthCS 0.24 тип. измеренное оказалось от 0,11 до 0,16?

1) При подаче на открытый транзистор тока одного порядка с макс. — он будет рассеивать 30..50Вт, что более, чем достаточно для прогрева + позволяет измерить Rdson и Tj в реальном времени. Падение на диоде — какой-то имхо гниловатый метод, ТКН диода заранее неизвестен, надо калибровать, а ТКС можно хоть из ДШ брать (но тоже лучше замерить). Минус — придётся подкручивать ток, если надо зафиксировать Ррасс.

2) У кипящей воды Т всегда заметно, хоть и немного, меньше 100°, у пузырьков пара — выше. Теплопроводность-то у неё как у кирпича… У стенок чайника — тем более меньше, на глаз — градусов 95 макс. Поправку лучше было брать для тепловизора, впрочем, мы тут дельту смотрим)

3) Tj-c-s — параметры условные, т.е. зависят от способа измерения. Я их использую для консервативной оценки, но Ваш метод мне видится недостаточно корректным. Есть возможность перепроверить через Rdson? В одной точке будет достаточно.

4) Странно, Rthhs-a — параметр сильно нелинейный. При дельте в 75К он в 1,25..1,35 раза меньше, чем при 25К — это при пассивном охлаждении, при активном, когда на конвекцию приходится почти вся теплопередача, должно быть ещё заметнее.

5) Или тоньще)

6) Хм, первый раз слышу, можно к-л ссылки? Или Вы имеете в виду непревышение импульсных ОБР?

Короче я понял, кипящая вода в качестве эталона экспертами муськи решительно отвергается)

Надо будет купить какой-нибудь цифровой датчик и присобачить к ардуйне… NST1001 например, +-0,75° max при 100° и стоит копейки. Без калибровки, просто падение при заданной мощности? попробую сделать.хм, а вот здесь, например, показано, что при активном охлаждении Rth наоборот увеличивается с ростом мощности:

Как вы это обьясните?

В практических расчетах теплового режима эта нелинейность, если она и есть, обычно не учитывается.Да.

Ths в радиусе нескольких сантиметров практически постоянна — там блок алюминия. Термопасты используются стандартные. Вот точность поверхности у производителей может быть заметно лучше, чем у Вас. Но результат-то в Вашу сторону)) Приходится принять, что производители в графу «типовое Rthchs» просто ставят штамп в зависимости от корпуса — 0,24/0,5 для ТО-247/ТО-220.

… и это только на 1й пункт)

Зато эти выводы Вам стоит добавить в тело статьм, они довольно важны, а если ошибочны — больше людей смогут внести поправки)

В пользу этого говорит тот факт, что для четырех разных транзисторов (9N90 даже в другом корпусе) приведено строго одинаковое значение Rth(c-s).

Сравните площадь боковой поверхности термопары и площадь точки касания корпуса) Там тоже несколько порядков будет.

Если в 1м ДШ для разных корпусов по-разному — то это опечатка, обычно всё точно диффиренцируется.

Я просто напоминаю физику — Т воды довольно неоднородна, а уж на границе с холодной средой т.б. не будет 100°.

Так Вы наоборот сделали) Или это не про тепловизор? Гарантированы ли его показания с поверхности каптона? Вроде у термопар точность и её стабильность заметно выше.

Кипящая вода хороша, когда нужно поверить что-то любительское. А для измерений нужно и давление точно выдержать, и убедиться в равномерном нагреве в к-л термостате/термосе.

Лучше с калибровкой, можно просто транзистор прокипятить) В ДШ графики даны не шибко точные, лишь для качественной оценки имхо.

Видимо, логика немного сложнее. Спасибо за наводку)

Комнатная +24, Vgs=10В, при токе 200 мА от RD6006P падение 34,95 мВ / Rdson=175 мОм

В кипящей воде, тот же ток, падение плавает 64.96 — 65 / Rdson=325 мОм

На радиаторе, источник RD6018, ток 16,05 А, падение после стабилизации температуры 5,009 В / 80,4 Вт / 312 мОм

Для линейной зависимости (для упрощения) Rdson от Tj получаем температуру Tj=93,4°

Tc (с коррекцией)=62,3°, расчёт через Rthjc даёт температуру Tj=98.5°.

На большом токе область корпуса в районе перемычек вывода истока нагревается заметно сильнее:

Выводы?

Температора «крышки» очевидно невалидна, в линейном режиме было 77°.

Точность «моего» способа скомпрометирована большим Uds, для таких значений желательно бы затворное увеличить до 15..20В. Или же учесть

Тут не учтено сопротивление выводов и нелинейность ТКС Rdson.

— Пересчитал с учётом нелинейности: 95°

Вы без учёта всего этого получили 93, погрешности с разным знаком были) По Tc и Rthjc — 98,5. То есть Ваши данные прошли стороннюю проверку, это самое ценное).

А откуда картинка?

Картинка из ДШ 460го.

Кстати, в старых даташитах ST приводит для 460-го Typ. Rth(c-s)=0,1°C/W

Так что это надо производителей спрашивать, откуда у них разброс в 2-3 раза.

То же самое относится и к Rthjc, а оно определяет самый главный параметр прибора)

А IXYS выдаёт RthCK 0.25 K/W — типовое

Обозначение встречается в даташитах:

thermal resistance, case to heatsink RthCK

Если диода внутри нет, можно измерять ток утечки, только заранее нужно откалибровать.

В списке в конце статьи есть описание реализации такого метода, можете почитать.

выше в комментариях я проверил температуру другим методом, по температурной зависимости Rds(on).

Я бы начал с осциллографа, если выставить 0.1 В/дел, получается примерно 3.3 мВ на разряд АЦП (для 8 бит). Вроде как у диода прямое напряжение снижается примерно 1.7 мВ на градус, значит, этот метод будет работать с примерной точностью около 2-х градусов. Еще, у многих осциллографов можно увеличить разряды путем снижения частоты, тогда уже можно ожидать точности в градус.

Если отключать на достаточно мало время, например, примерно на 10 мс каждые 10 секунд, можно процессами пренебречь. А 10 мс для осциллографа хватит, чтобы замерить.

Но вообще интересно посмотреть, что получится, надо будет попробовать. Если будет свободное время)

Такую же! :) Дело в том, что для каждого транзистора придется отдельно производить калибровку, значит, изначальные показания напряжения у вас будут сняты именно с осциллографа. А тогда его реальная погрешность значения иметь не будет, важно будет лишь разрешение и стабильность параметров со временем.

1.Всегда считал, что температура корпуса — это температура пластика, а не медной пластины

2.Температура медной пластины всегда НИЖЕ температуры корпуса!!!

Ну что же, получается, что измеряя температуру пластика, реальная температура корпуса еще ниже и ниже температура перехода/канала, чем я предполагал ранее.

То есть если мы берем, например, AON7544 ALPHA&OMEGA DFN3x3EP 30В 30(120)А 3(23)Вт 4(7)мОм 950пФ и у него пластик сверху нагревается до 77-80 градусов, запас еще имеется существенный, градусов 20! поскольку предельная температура канала 150гр, а термосопротивление 5гр/Вт.

2.«А если транзистор в smd-корпусе, например, dpak, охлаждается через пластик,» охлаждение через медный полигон платы, а не пластик.

Вообще, по опыту, можно составить примерно такой рейтинг термоинтерфейсов, по убыванию эффективности: без прокладок, только термопаста>>керамика (BeO>AlN>Al2O3)>>слюда, полиимид>>силиконовая резина, изолированный корпус.