Простая электронная нагрузка 650 Вт на основе преобразователя RIDEN

Эта статья — не обзор товара, а описание переделки источника питания RD6006 в устройство для тестирования источников питания — мощную электронную нагрузку. Проект делал чисто для себя, он вряд ли подходит для повторения, но возможно какие-то отдельные моменты или технические решения кому-то окажутся полезными.

Среди людей, занимающихся электроникой, преобразователи Riden RD хорошо известны и популярны, здесь было уже немало подробных обзоров на практически все модели линейки RD60XX. В моих статьях эти устройства также можно увидеть, я ими постоянно пользуюсь и мне они нравятся за качество, функциональность и удобство управления. За шесть лет с момента выпуска первой версии модельный ряд существенно расширился, на данный момент в линейке уже одиннадцать моделей. Однако в основном развитие шло за счёт масштабирования и увеличения выходного тока, так что, несмотря на разнообразие, все модели RD — это понижающие преобразователи/источники питания, никаких других устройств в таком формфакторе компания Ruideng до сих пор не выпустила. Хотя, на мой взгляд, дополнить линейку устройств мощной электронной нагрузкой было бы логичным шагом — и просторный металлический корпус, и панель управления отлично для этого подходят и могут быть унифицированы, а модульная конструкция и разные варианты комплектации, как и с линейкой RD60XX, стали бы дополнительным плюсом для радиолюбителей.

Мне такая нагрузка также была бы интересна, периодически приходится тестировать различные АКБ и блоки питания, и двух моих нагрузок, 400-ваттной от Unit и старой самодельной на 250 ватт, иногда бывает недостаточно. Конечно, модели с мощностью больше 400 ватт есть в продаже, но они либо слишком дорогие, либо слишком примитивные по конструкции и возможностям. Ну а раз нет возможности купить устройство с нужными параметрами, то остаётся только собрать его самому. Но, как это часто бывает, идея эта долго откладывалась и не доходила до практической реализации, пока в мои руки не попал преобразователь RD6006 с неисправной силовой частью — после диагностики было решено его не восстанавливать, а попробовать сделать на его основе мощную электронную нагрузку.

Вообще, мысль о том, что панель управления RD можно использовать и с другими устройствами, появилась у меня очень давно, ещё после покупки и изучения первого такого преобразователя. Почему это вообще возможно? Если кратко, то по двум причинам: во-первых, панель управления, судя по всему, с самого начала проектировалась как универсальная и унифицированная для разных моделей, поэтому подключить её очень просто. Ну и во-вторых, панель имеет все необходимые функции для управления простыми устройствами, типа БП или нагрузки. Думаю, такой модуль в комплекте с корпусом мог бы быть отличной заготовкой для многих любительских конструкций, если бы не относительно высокая цена и отсутствие исходников прошивки в открытом доступе.

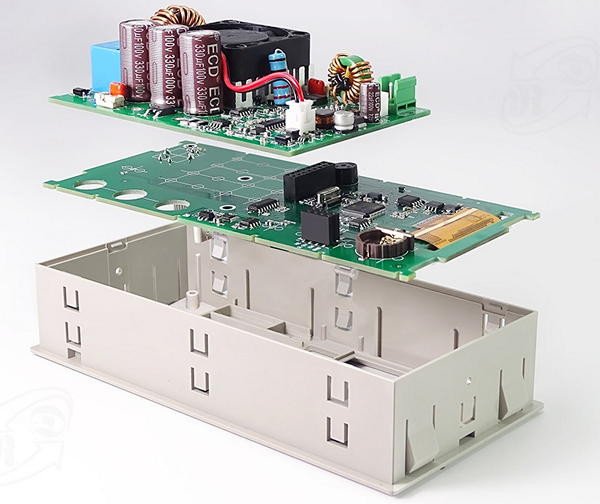

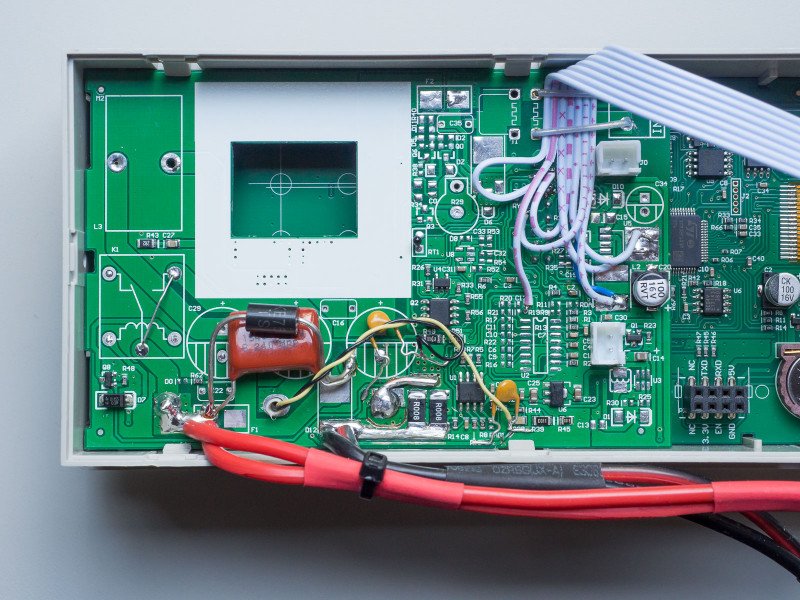

Напомню конструкцию модулей RD60ХХ (здесь и далее речь пойдёт только о моделях без индекса «P», их схемотехника сильно отличается):

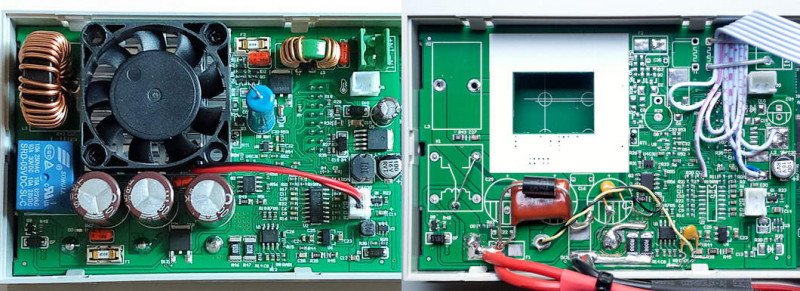

В корпусе установлены две основные платы, силовая и плата управления. На верхней плате размещены все основные компоненты преобразователя с ШИМ-контроллером, драйвером и системой охлаждения, реле для подключения аккумуляторов, предохранители, вспомогательные преобразователи и стабилизаторы цепей питания, шунт и операционные усилители для измерения напряжения и тока. Силовые платы у разных моделей линейки разные, платы же управления с экраном и корпусом одинаковые и отличаются по сути только прошивкой контроллера. На управляющей плате находится микроконтроллер STM32F103 с обвязкой, экран, кнопки, USB с гальванической развязкой, батарейка для часов реального времени и разъёмы для соединения с силовой платой и для подключения субмодулей Wi-Fi/RS485. Плата управления может работать полностью независимо от силовой, для её работы нужно только питание 5 вольт.

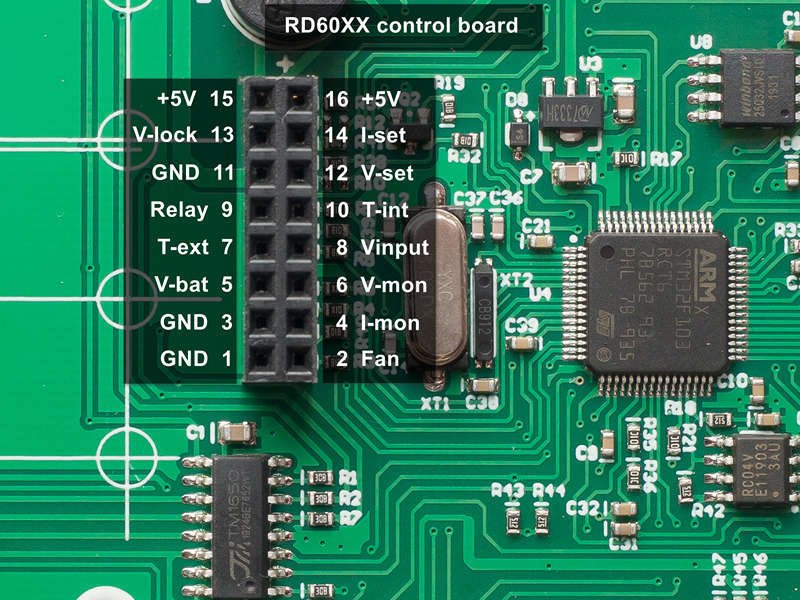

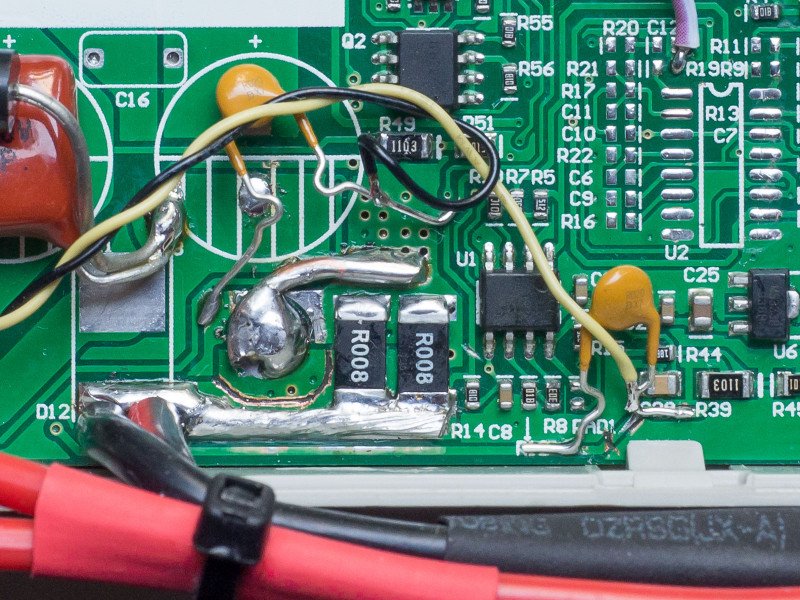

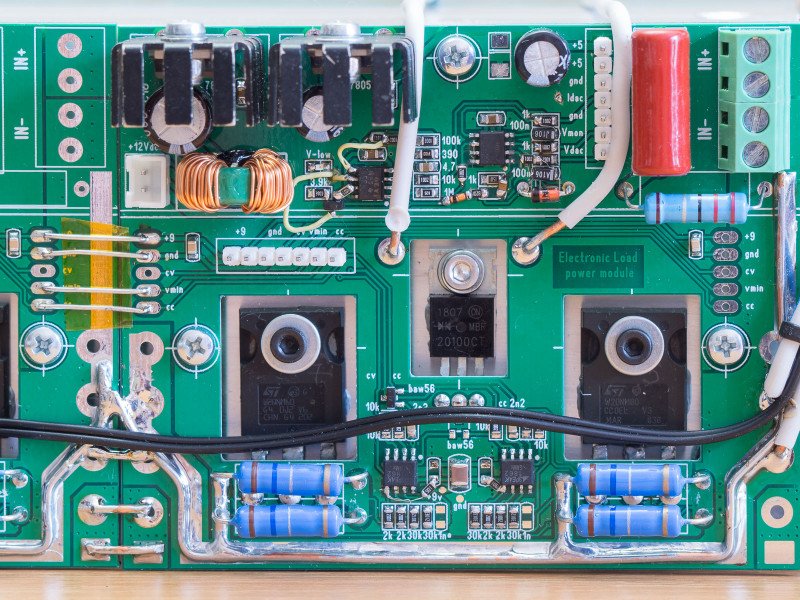

Подключение к силовой плате очень простое, все аналоговые сигналы однополярные, имеют общую землю и привязаны к диапазону питания контроллера (0-3,3 В). На фото подписано назначение каждого вывода:

Микроконтроллер формирует с помощью ШИМа два опорных напряжения (V-set, I-set) для задания уставок напряжения и тока, измеряет выходные напряжение и ток (V-mon, I-mon), измеряет напряжения на входе (Vinput), на разъёме для заряда аккумуляторов (V-bat), на двух терморезисторах, управляет реле и вентилятором. Этого небольшого набора функций вполне достаточно для управления простой электронной нагрузкой, а большое количество настроек в прошивке позволяет гибко адаптировать устройство под большинство сценариев использования.

Так как устройство создавалось в качестве эксперимента, я в самом начале решил отказаться от большей части своих задумок и собрать пусть и предельно простую, но зато рабочую конструкцию :) Поэтому ТЗ получилось такое:

-режимы работы — CC и CV, как наиболее простые в реализации,

-ток до 20 ампер,

-мощность 600+ ватт, соответственно минимум 8 каналов с транзисторами в TO-247,

-однополярное питание.

Принципиальная схема

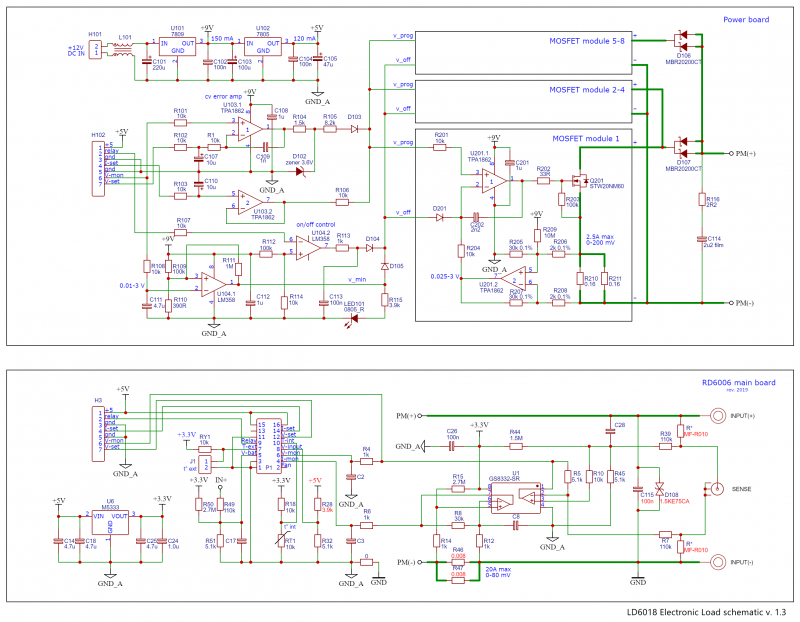

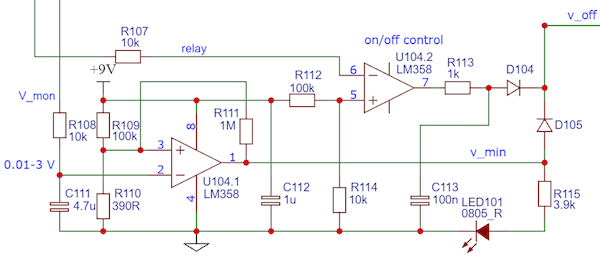

После некоторого времени моделирования в симуляторе получилась вот такая принципиальная схема (чтобы не было лишней путаницы, привожу уже финальную версию, после всех доработок и исправлений в процессе отладки. Здесь и далее все картинки увеличиваются при нажатии):

В верхней части собственно сама нагрузка — восемь одинаковых силовых модулей, общие цепи управления и питания; в нижней — то, что осталось на плате преобразователя, изменённые/добавленные детали отмечены красным. Для управления нагрузкой используется минимальное количество сигналов: два опорных напряжения для задания уровней тока и напряжения, сигнал с выхода ОУ, измеряющего входное напряжение — для работы обратной связи в режиме CV, и сигнал с ключа реле для включения нагрузки; в преобразователе это реле подключало отдельный терминал для заряда батарей. Цепи измерения напряжения и тока остались практически без изменений. Питается вся схема от однополярного источника 12 В, общий ток потребления примерно 130-140 мА. Линейный стабилизатор 9 В служит для питания всех ОУ платы нагрузки, от стабилизатора 5 В запитана панель управления RD.

Рассмотрим отдельные фрагменты схемы поподробнее:

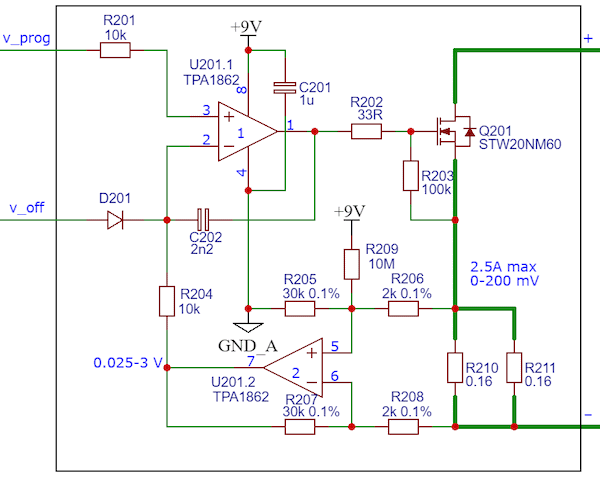

Один из силовых модулей. Это простейший управляемый генератор тока на ОУ, с отдельным усилителем напряжения с шунта. Схема поддерживает на резисторах шунта напряжение, пропорциональное управляющему напряжению на входе v_prog. Эту часть я с минимальными изменениями заимствовал из своей старой аналоговой нагрузки на 250 ватт, которая без проблем работает уже несколько лет. Один такой модуль рассчитан на максимальный ток 2,5-3А (ток задаётся в основном сопротивлением шунта), можно параллельно соединять любое разумное количество таких секций, в старой нагрузке их было четыре, здесь мощность намного больше, поэтому секций восемь. Для управления служат цепи v_prog и v_off, напряжение v_prog задаёт ток через транзисторы, высокий уровень в цепи v_off закрывает транзисторы и выключает нагрузку.

Резисторы датчика тока сопротивлением 160 мОм, по две штуки параллельно на каждый канал. От стабильности их сопротивления зависит стабильность тока всей нагрузки, поэтому важно, чтобы эти резисторы не перегревались и имели минимальный температурный коэффициент сопротивления (ТКС); от точности номиналов зависит только балансировка тока по каналам, поэтому высокая точность здесь не критична. Я применил выводные металлопленочные резисторы Yageo MFR200JT-73 мощностью 2 Вт, заявленный ТКС ±100 ppm/°C, измеренный около 55 ppm в диапазоне 25-100°C, для сравнения, у обычных «синих» резисторов с али ТКС, как правило, в районе 150-300 ppm/°C. При максимальном расчётном токе 2,5 А на канал на резисторах будет рассеиваться по 0,25 Вт на каждый, так что запас по мощности есть.

Напряжение с датчика тока усиливается в 15 раз с помощью дифференциального усилителя U201.2, таким образом, оно приводится к диапазону управляющих напряжений с платы управления (0-3 В). Применение дифусилителя позволяет измерять напряжение непосредственно на выводах резисторов, без учёта падения на дорожках, это уменьшает погрешности, связанные с разводкой шины земли, что для большого количества каналов может быть критично. Резисторы в обвязке дифусилителей с точностью 0,1%, хотя вполне можно было отобрать пары из обычных 1%. Резисторы 10 МОм служат для создания небольшого положительного смещения, без них при однополярном питании будет мёртвая зона на малых токах.

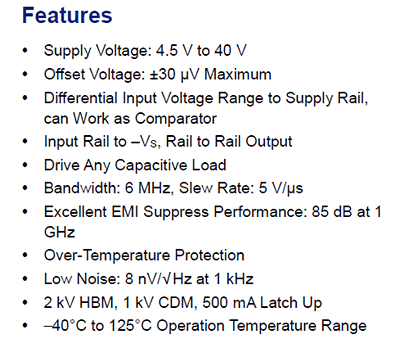

Большинство операционных усилителей в схеме нагрузки типа TPA1862-SR (даташит). Это недорогие прецизионные ОУ от китайского производителя 3Peak с отличными характеристиками:

Низкий уровень шума и тепловой дрейф напряжения смещения всего 10 нВ/°С позволяют использовать их в качестве усилителя датчика тока. Я разводил плату под двухканальные ОУ, выпускаются также 4-канальные (TPA1864) и одноканальные (TPA1861, TP27) версии. В принципе, схема способна работать даже с LM358, но точность и стабильность будут заметно хуже, также придётся пересчитывать параметры коррекции для обеспечения необходимого запаса устойчивости.

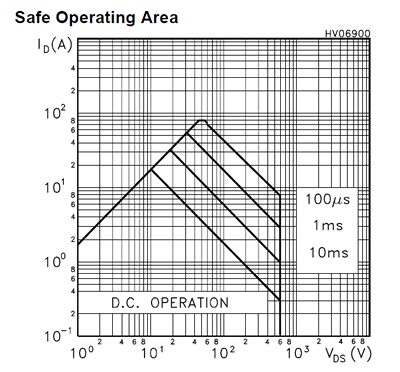

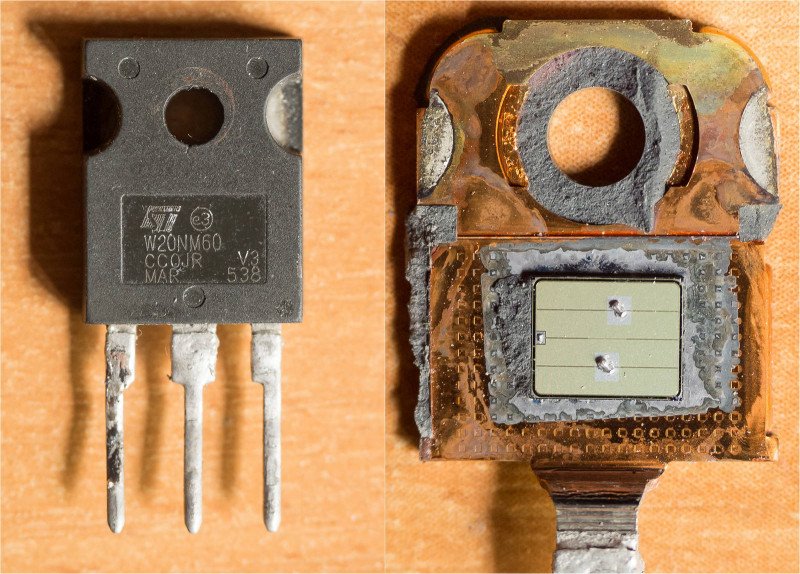

В качестве силовых применил транзисторы STW20NM60 (600 вольт, 20 ампер, 0,26 ом), которые покупал несколько лет назад на али, стоили порядка $8 за 20 штук. Транзисторы б/у, похожи на оригинальные и вполне рабочие, по даташиту максимальная рассеиваемая мощность около 100 ватт при температуре подложки Тс 100°C. По ОБР в линейном режиме ситуация неоднозначная, в ранних версиях даташита ОБР для постоянного тока указана без ограничения на высоких напряжениях и допустимая мощность около 180 Ватт при Tc=25°C:

Но в более поздних графики общие для разных корпусов и линейный режим пропадает. Есть версия даташита, где для корпуса TO-247 графика ОБР вообще нет ¯\_(ツ)_/¯ Впрочем, аналоги таких транзисторов этого поколения неплохо работают в линейном режиме и не склонны к тепловому разгону, по крайней мере, на невысоких напряжениях. Я тестировал такие транзисторы при мощностях около 100 ватт и напряжении 40 В и они без проблем работали, в любом случае, ничто не мешает в будущем заменить их на что-то более подходящее, ну а пока буду тестировать работу с этими.

Площадь кристалла около 30 мм². Фото на пределе макро-возможностей моей камеры, по-хорошему здесь нужен микроскоп, но даже так можно разглядеть структуру поверхности. Если вы знаете, как выглядит кристалл оригинального STW20NM60, можете сравнить.

Для защиты от случайной переполюсовки силовые модули включены через диоды Шоттки, это немного повышает минимальное рабочее напряжение, что для меня не так критично; зато такое решение позволяет безопасно тестировать аккумуляторы и не сжигать шунты нагрузки при случайной ошибке подключения.

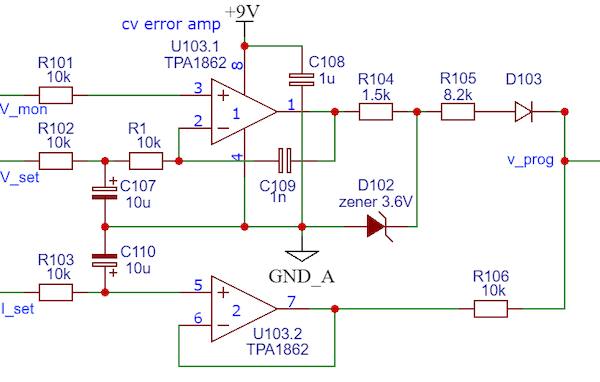

На ОУ U103.1 собран усилитель ошибки режима CV. Когда входное напряжение достигает установленного порога, этот ОУ повышает напряжение на шине v_prog, увеличивая ток через транзисторы; таким образом напряжение стабилизируется. При реализации этого режима сознательно пошёл на некоторые компромиссы, например, ограничение тока в CV не регулируется и установлено на уровне 20-22 А, работают только программные триггерные защиты по превышению максимального тока и мощности.

R102/C107 и R103/C110 образуют дополнительные ФНЧ для опорных напряжений.

Ещё один фрагмент, здесь на U104.2 собрана схема включения нагрузки, в качестве управляющего сигнала используется цепь управления реле на плате RD6006; при нажатии кнопки активации выхода в этой цепи появляется высокий уровень 3,3 В, это переключает компаратор U104.2 и снимает блокировку работы.

На компараторе U104.1 собрана схема защиты от включения без напряжения, она принудительно закрывает транзисторы при входном напряжении менее ~0,5 В. Без этой схемы включенная нагрузка без напряжения на входе будет полностью открывать транзисторы, и подключенный источник на короткое время окажется в КЗ, что может быть нежелательным как для источника, так и для самой нагрузки, как минимум могут обгореть клеммы. Светодиод для индикации работы блокировки, поставил просто для отладки.

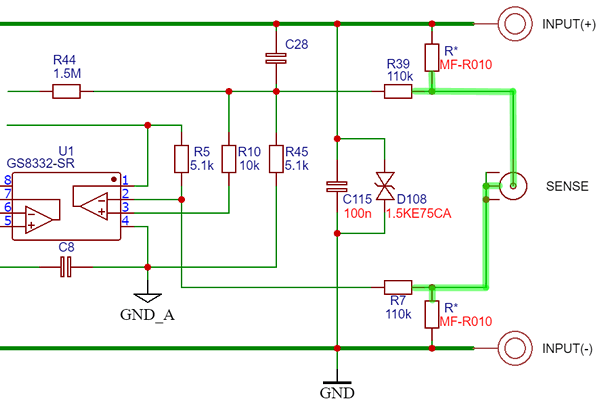

Удивительно, но даже в моделях RD6024 и RD6030 на 24 и 30 ампер не реализовано четырёхпроводное подключение для компенсации падения на силовых проводах. В нагрузке я этот недостаток попытался устранить. Обычно в промышленных нагрузках режимы работы 2w/4w выбираются либо установкой перемычек в разъёме, либо переключателем, либо реле с управлением из меню. Я просто подключил измерительные цепи ОУ напряжения к отдельному разъёму на передней панели, а силовые клеммы соединил с ними через слаботочные самовосстанавливающиеся предохранители:

Такой способ вносит небольшую погрешность в измерения и не может компенсировать слишком большое падение на силовых проводах (больше 1,5-2 вольт), зато не требуется ничего переключать и схема не боится ошибочного подключения или обрыва измерительных проводов. Была мысль использовать специальный разъём с переключающимися контактами для коммутации входов ОУ, но ничего подходящего у меня не нашлось, отложил эту идею.

Конструкция

Система охлаждения это самая крупная деталь, определяющая компоновку всего устройства. В промышленных нагрузках чаще всего используется радиатор в виде тоннеля, через который вентилятор прокачивает воздух; я решил не изобретать велосипед и сделать так же. Корпус Riden имеет внутреннюю высоту 85 мм, это позволяет использовать самые распространённые вентиляторы 80х80. По длине система охлаждения может быть до 250-260 мм; исходя из этого решил делать радиатор с габаритами 80х80х200 мм, тем более что подходящие железки у меня были.

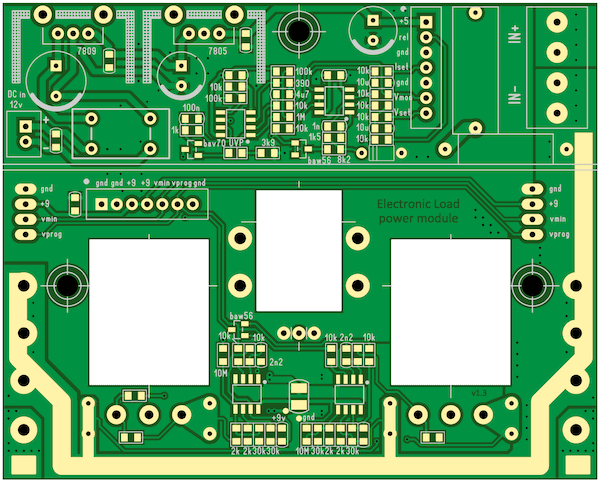

Определившись с размерами радиатора, можно заняться платами. Возиться с самостоятельным изготовлением печатных плат я не люблю, к тому же ЛУТ накладывает некоторые ограничения на трассировку, поэтому платы сразу планировалось заказывать на производстве. Плату спроектировал таким образом, чтобы вписаться в ограничения минимального заказа в Китае (5 штук размером не более 100х100 мм). Получилась вот такая платка размерами 80х100 мм, на ней размещаются два силовых модуля с мосфетами и диодной сборкой, схема управления и сопряжения с платой RD, линейные стабы питания и входной разъём. Трассировка дорожек и контактных отверстий предусматривает сопряжение нескольких плат друг с другом, в любом порядке; на радиаторе устанавливаются четыре таких платы, по две с каждой стороны, на одной распаиваются все детали, на трёх остальных только детали силовых модулей. Таким образом, за примерно 9 долларов получаем полный комплект плат для нагрузки + 1 запасную.

(Здесь на картинке плата уже со всеми доработками и изменениями схемы, но заказывал немного другую версию. Также, если бы я заказывал сейчас, убрал бы отверстия для сквозного соединения плат через радиатор и предусмотрел открытые прорези вместо отверстий под выводы транзисторов, для упрощения их замены).

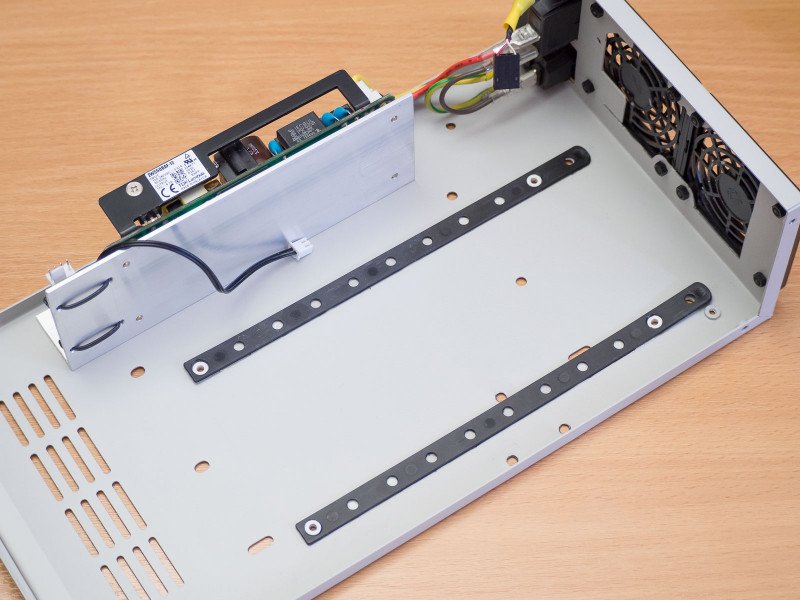

Сборка

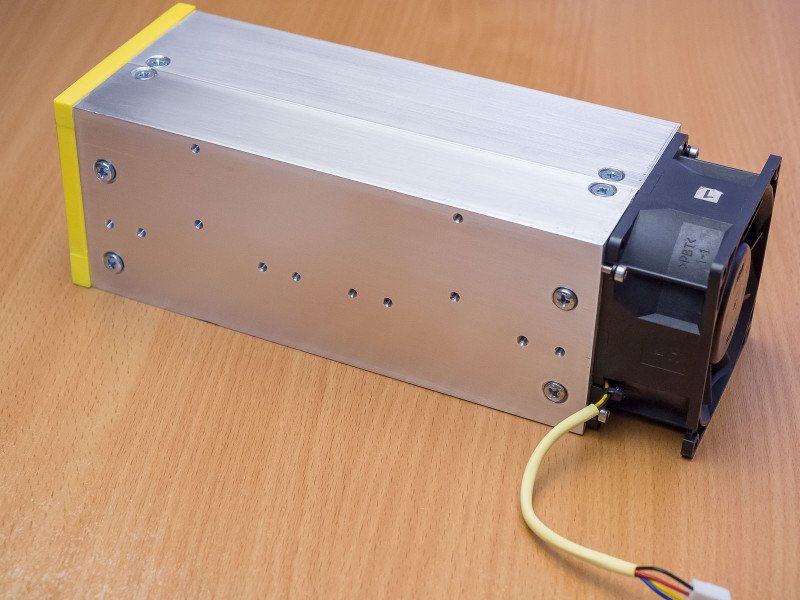

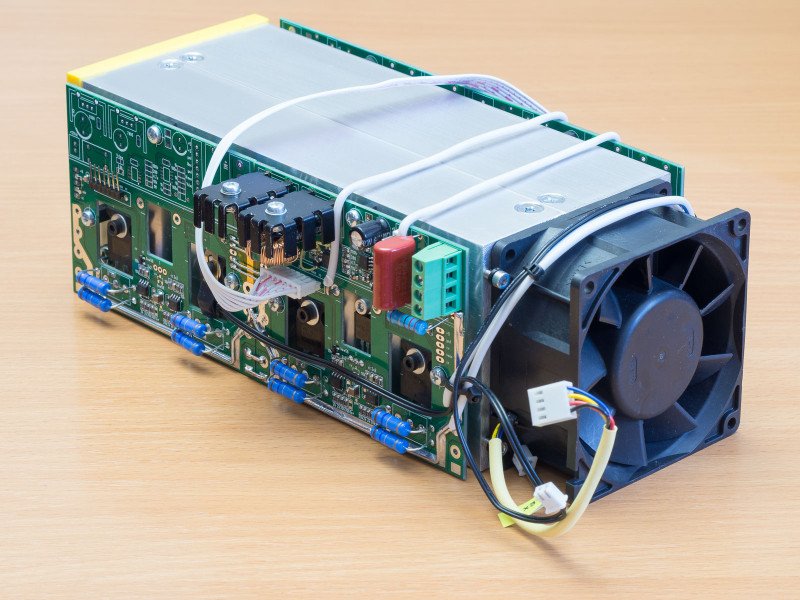

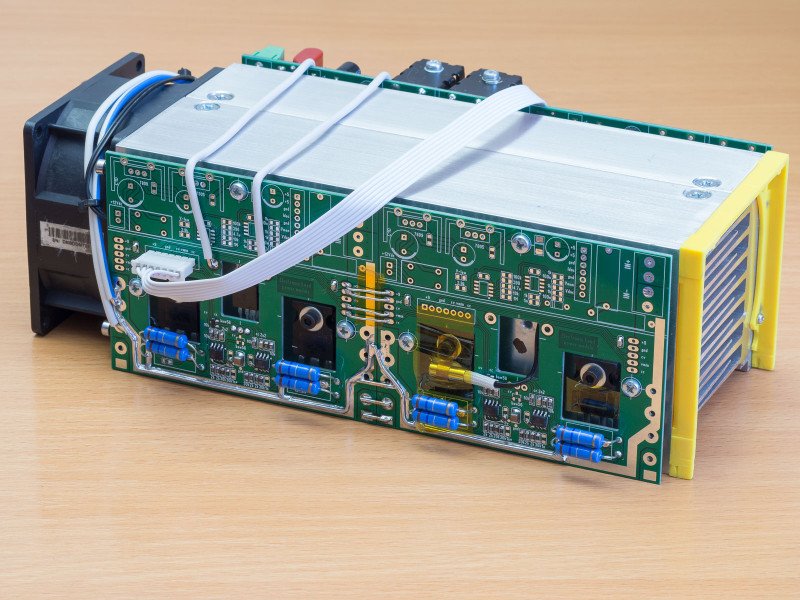

Система охлаждения собрана из алюминиевого уголка толщиной 5 мм и обрезков радиаторного профиля, конструкция думаю понятна по фото. Профиль с толстыми и высокими рёбрами с шагом 8 мм, не совсем оптимален для такого применения и предназначен скорее для конвекционного охлаждения, но покупать что-то специально для нагрузки не хотелось, поставил в порядке эксперимента.

Вентилятор типоразмера 80х80х38, с высокой производительностью и статическим давлением, при 12 В потребляет около 1,5 А и разгоняется до 7700-7800 об/мин. Отлично отбалансирован, не вибрирует. Покупался когда-то давно на али.

Размеры получившегося радиатора 80х90х200 мм, вентилятор и ограничительная рамка сзади добавляют ещё примерно 50 мм длины. Вес около 2 кг.

60 отверстий, из них 48 с резьбой, замучался их размечать и сверлить))

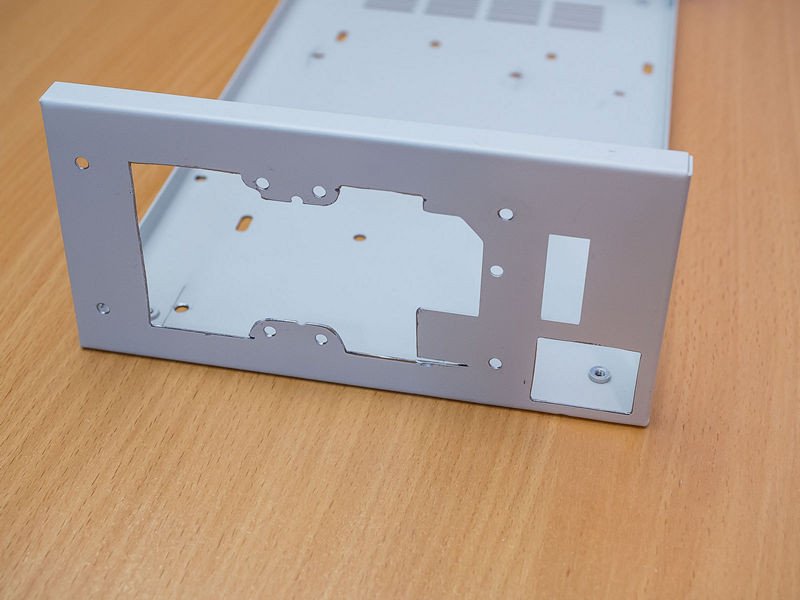

Подготавливаем корпус, пропиливаем отверстие дыру для выхода нагретого воздуха:

Корпус S06, которым раньше комплектовались шестиамперные модели, не очень хорошо подходит для переделки, так как отверстия под сетевой разъём и выключатель у него расположены ближе к центру. Чтобы всё поместилось, пришлось заменить штатный сетевой разъём на более компактный и перенести его в угол задней панели. Сейчас преобразователи идут с корпусами S400/S800, у которых отверстия под вентилятор, выключатель и разъём размещены более оптимально.

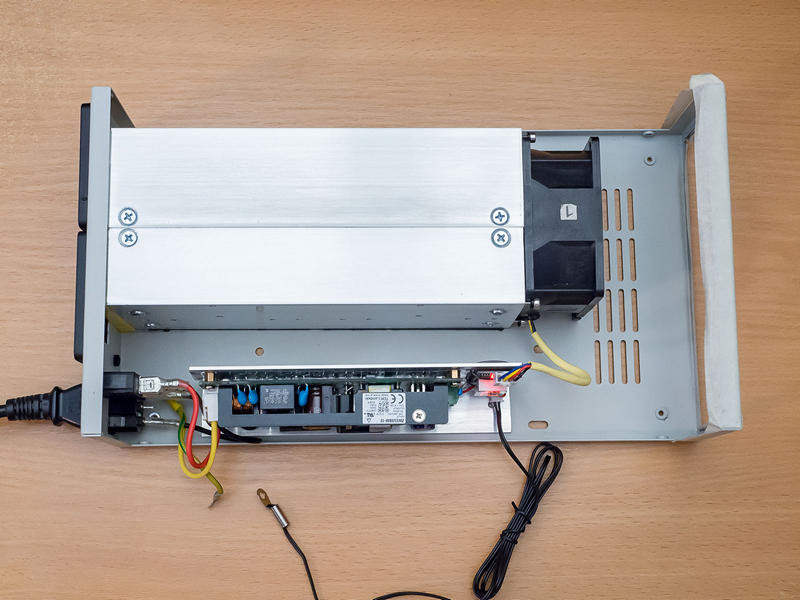

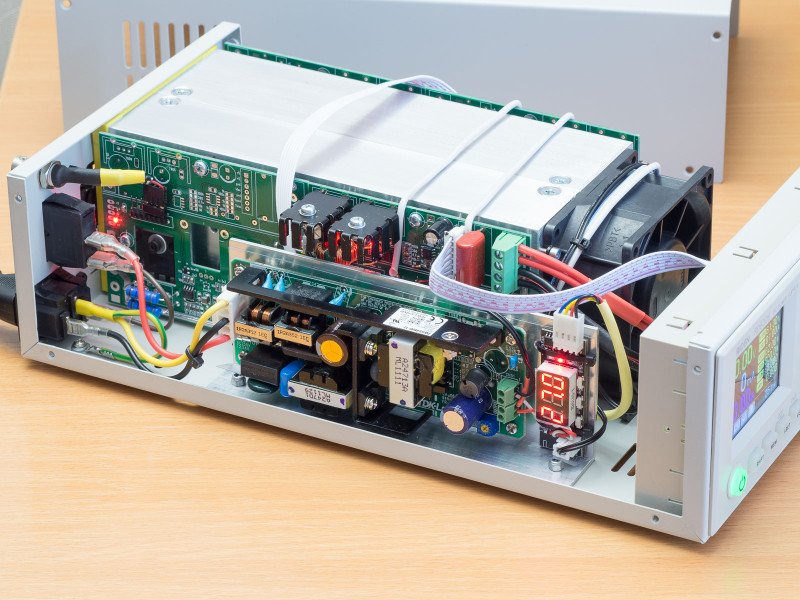

Предварительная примерка в корпусе, вроде всё помещается:

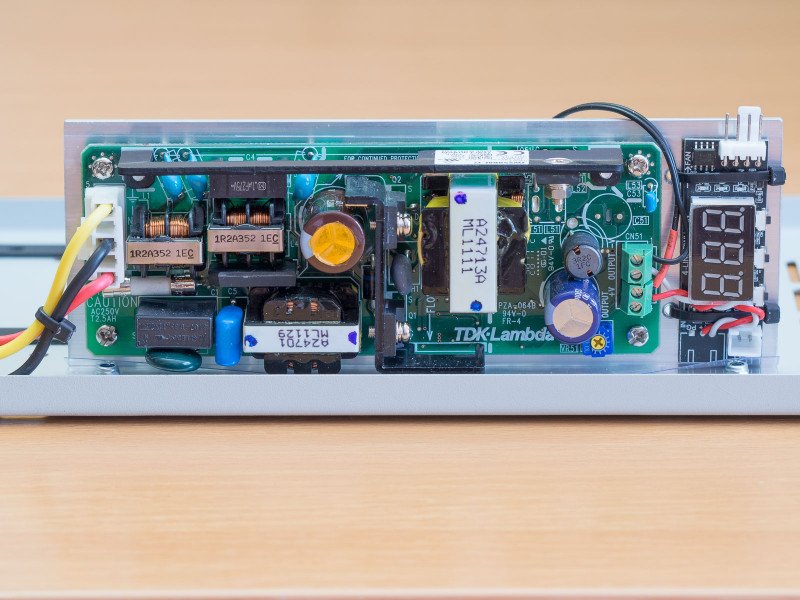

Для питания применил качественный фирменный БП на 12 вольт от TDK-Lambda. Не то чтобы здесь это было так уж критично, просто он у меня был)

Справа видна платка с индикатором, это готовый модуль контроллера вентилятора с 4-проводным подключением:

Удобная платка, позволяет плавно управлять оборотами вентилятора в зависимости от температуры датчика, легко настраивается, при работе на индикатор выводится температура и обороты по данным тахометра. Не хватает только крепежных отверстий.

Транзисторы крепятся к радиатору без изолирующих прокладок, поэтому радиатор приходится изолировать от корпуса пластиковыми прокладками, а крепёжные винты — втулками.

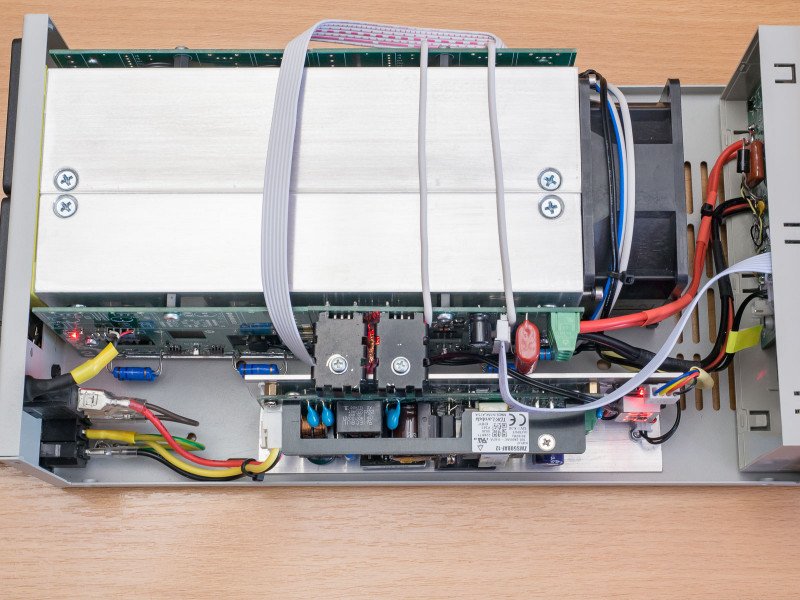

Параллельно подготовил плату RD6006: удалил все ненужные детали, распаял и закрепил шлейф, подключил силовые провода, замкнул перемычкой выводы плюсового и батарейного терминалов, заменил резистор в цепи измерения входного напряжения — чтобы отключить защиту от нештатного входного напряжения.

Вместо ненужного больше разъёма для зарядки батарей установил гнездо RCA для измерительных проводов 4-проводной схемы подключения. Не самый лучший выбор, так как гнездо неизолированное, и можно случайно его закоротить на одну из клемм, но другие варианты невозможно было установить без рассверливания передней панели, а мне этого делать не хотелось.

Основные изменения затронули токоизмерительный шунт. Во-первых, я перевернул его включение, так как в нагрузке, по сравнению с БП, ток течёт в противоположном направлении. Теперь общая земля всего устройства (верхние, по фото, выводы резисторов шунта) соединена с минусовым терминалом. Ну и конечно, нужно изменить номиналы резисторов, ведь максимальный расчётный ток теперь 20 А. Штатно здесь в RD6006 стоят два резистора по 30 мОм, что при токе 6 А даёт падение 90 мВ и мощность на одном резисторе 0,27 Вт. Я поставил резисторы такого же типа и мощности, но сопротивлением 8 мОм, соответственно при 20 А получаем 1,6 Вт или по 0,8 Вт на каждый, что вполне допустимо для трёхваттных резисторов, особенно с учётом улучшенного теплоотвода через пропаянные полигоны.

Было/стало:

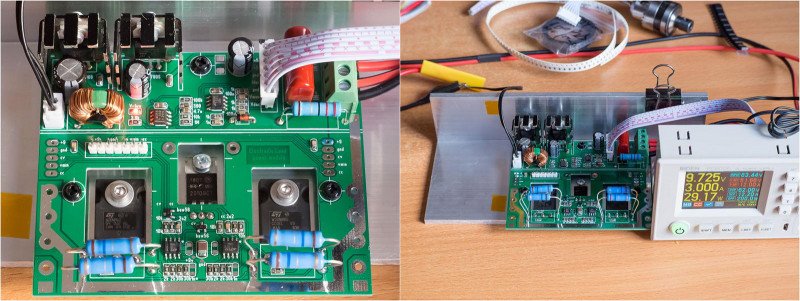

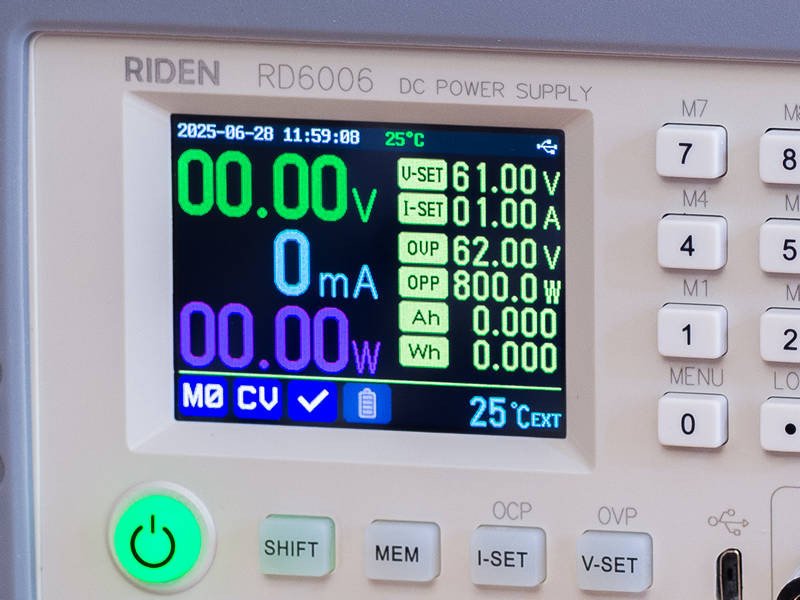

Тем временем приехали заказанные платы, и можно переходить к предварительным испытаниям и отладке, для проверки работы собрал одну плату и подключил к панели управления:

В основном всё заработало сразу, но некоторые моменты при разработке схемы я не учёл, пришлось вносить изменения, например, был полностью переделан узел, отвечающий за включение/отключение нагрузки. Платы перезаказывать не стал, навесной монтаж на соплях — это база))

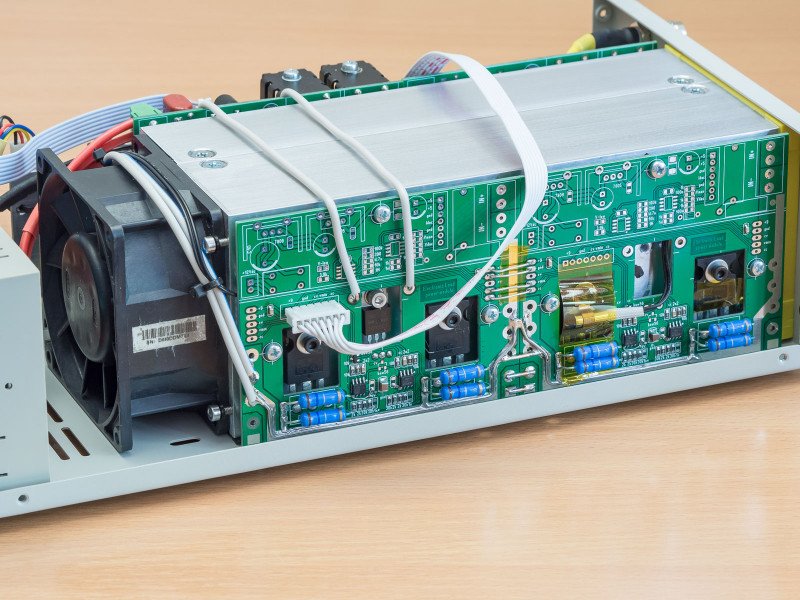

После всех доработок можно наконец-то полностью собрать платы, смонтировать на системе охлаждения и соединить между собой. Транзисторы и диоды установил на термопасту GD900. На двух транзисторах закреплены термодатчики, один подключается к плате контроллера вентилятора, второй к плате управления и служит для индикации и работы защиты от перегрева. Готовый модуль нагрузки в сборе:

Изначально планировал силовые соединительные провода между платами пропускать насквозь через радиатор, но потом от этой идеи отказался — провода внутри ухудшают продувку рёбер радиатора, да и подключать их сложнее.

Завершаем сборку. Удивительно, волшебный белый дым при включении почему-то не вышел, наверно что-то сделано неправильно. Осталось только выставить все необходимые настройки в прошивке и откалибровать.

Ну и немного фотографий электронной нагрузки в сборе:

Для нагрузки и других устройств Riden заказал комплектные силиконовые накладки. Они оказались очень удобными, практически не скользят по столу и позволяют ставить устройства друг на друга, при этом углубления и выступы сверху и снизу надёжно фиксируют блоки от смещений. Также, с накладками корпус становится немного выше над поверхностью, что улучшает забор воздуха снизу. Ну и смотрится довольно симпатично :)

Крышку корпуса развернул вентиляционными прорезями назад, чтобы проходящий воздух лучше охлаждал блок питания и платы нагрузки.

Вид сзади. BNC разъём служит для подключения управляющего сигнала с внешнего источника.

Для изоляции винтов крепления радиатора пригодились штатные резиновые ножки от корпуса:

Краткие характеристики готового устройства:

-Мощность 650 Вт длительно / 800 Вт кратковременно

-Рабочее напряжение 1-60 В

-Tок 10 мА-18 А

-Режимы работы CC/CV/динамический (с внешнего источника)

-Защита от напряжения обратной полярности

-Программируемые защиты от перегрузки по напряжению (OVP), току (OCP), мощности (OPP), от перегрева (OTP)

-Программируемое отключение по уровню входного напряжения (UVP) или по таймеру

Установлена альтернативная прошивка от UniSofta, она намного богаче стоковой и по функционалу, и по возможностям кастомизации интерфейса; некоторые фичи официальных прошивок были заимствованы из альтернативной.

В целом, управление нагрузкой ничем не отличается от управления обычными преобразователями Riden, режимы работы CC/CV определяются установленными значениями напряжения и тока. Переключение режимов, как и в обычном ЛБП, происходит автоматически; выбирать режимы в меню не нужно. Все основные настройки, которые необходимы для нагрузки, здесь имеются. Можно задать отключение по минимальному напряжению, по таймеру, времени работы или подсчитанной ёмкости; настроить пороги защиты по мощности, току, напряжению и температуре.

Управление с ПК

Разумеется, нагрузкой можно управлять и дистанционно, с ПК или телефона, в этом плане также нет никаких отличий от обычных преобразователей RD.

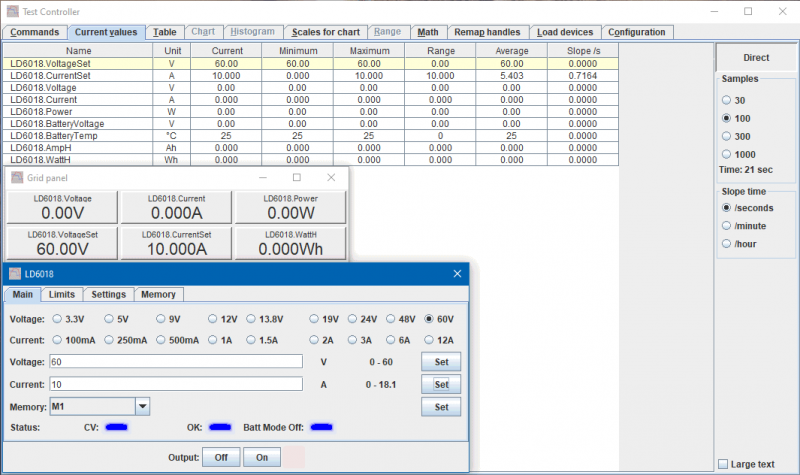

Интерфейс родного ПО для ПК RidenPowerSupply:

Но я предпочитаю пользоваться ПО TestController (домашняя страница, ветка на eevblog, cтатья на Хабре). Это приложение намного функциональнее родного, позволяет управлять множеством различных устройств (причём одновременно), собирать, сохранять и анализировать данные с них, строить графики, выводить данные измерений в оверлее, писать пользовательские скрипты и тд, на сайте автора есть документация с примерами работы. Короче, возможностей у приложения намного больше, чем у меня свободного времени для его изучения ;)

Просто несколько примеров, панель управления для устройств RD:

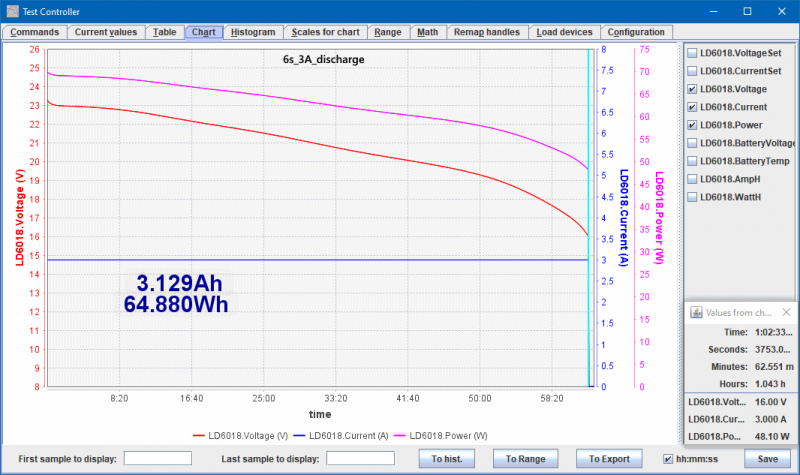

Ну и примеры использования с нагрузкой, график разряда мелкой аккумуляторной сборки 18650 постоянным током:

Можно строить графики для пяти различных параметров, для каждого независимо настраивать масштаб, добавлять примечания и тд. Кстати, поскольку приложение может работать одновременно с разными устройствами, то можно организовать режим циклического заряда/разряда, подключив к батарее нагрузку и БП параллельно.

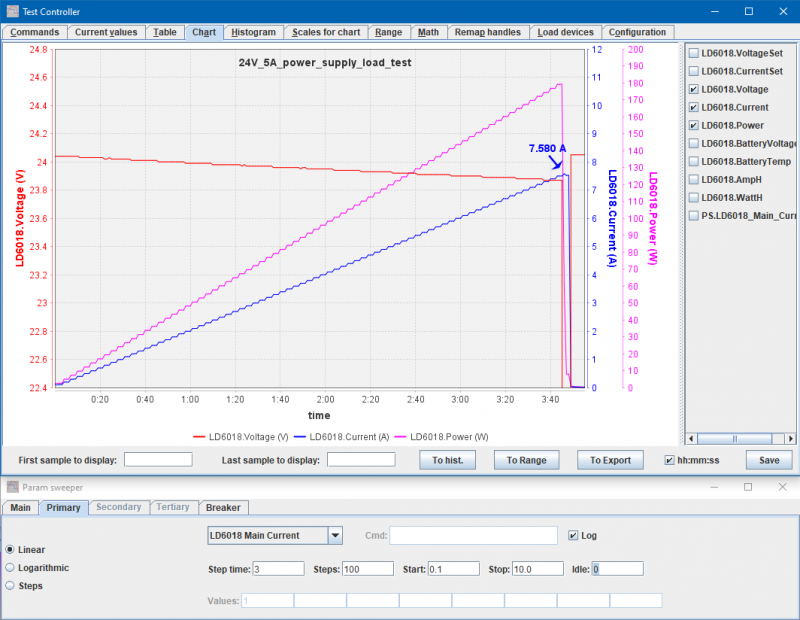

Нагрузочный тест блока питания 24 В с помощью инструмента Parameter sweeper, здесь ток нагрузки пошагово увеличивается до момента срабатывания защиты у БП, на графике и в логе можно посмотреть максимальные значения тока и величину просадки напряжения:

Тесты

Переходим к испытаниям, всегда интересно выяснить реальные а не расчётные возможности собранного устройства.

Было проведено множество нагрузочных тестов, в ходе которых исследовался тепловой режим транзисторов на разных мощностях и настраивались оптимальные параметры работы вентилятора.

Один из нагрузочных тестов, мощность 650 ватт в течение получаса, эту мощность я считаю максимально допустимой для длительной работы. В таком режиме на каждом транзисторе рассеивается около 80 ватт.

Термофото через 30 минут работы с мощностью 650 ватт,, максимальные температуры на поверхности транзисторов от 94 до 98 градусов (на другой стороне на 1-2 градуса меньше, там чуть больше площадь радиатора).

Вообще интересно, насколько температура корпуса над кристаллом транзистора отличается от используемых для расчётов температур Tcase и Tjunction. Для транзисторов в SMD-корпусах, например LFPAK, не раз встречал информацию, что максимальная температура поверхности корпуса примерно равна температуре кристалла Tj; для корпусов TO-247 и подобных, очевидно, это не так и температуры при большой рассеиваемой мощности различаются, но вот насколько именно, такие данные мне не попадались.

Один из транзисторов на фото выглядит заметно холоднее остальных из-за того, что он заклеен скотчем, чтобы проходящий вдоль плат поток воздуха меньше остужал закреплённый на транзисторе датчик. Впрочем, это не особо помогает, и датчик с ростом температуры довольно сильно её занижает, надо будет подобрать терморезистор с другой характеристикой.

Радиатор на такой мощности прогревается примерно до 70-75°, воздух на выходе до 66° (при температуре в помещении 27°).

Пробовал подавать и больше, до 800 ватт, но при такой мощности СО уже не справляется, температура транзисторов довольно быстро доходит до 105-108° и продолжает расти. Надо было ставить 16 транзисторов :) Впрочем, даже такую мощность считаю вполне допустимой, но кратковременно, пока радиатор не прогрет. На всякий случай настроил порог защиты от перегрева на 110° по тепловизору.

Конечно, вентилятор при таких мощностях дует на все свои 7800 об/мин и шумит как пылесос, с этим ничего не поделаешь. Впрочем, до 150-200 ватт он работает относительно тихо, а на 20-30 ваттах вообще может не включаться, теплоёмкость и размеры 2 кг. куска алюминия это позволяют.

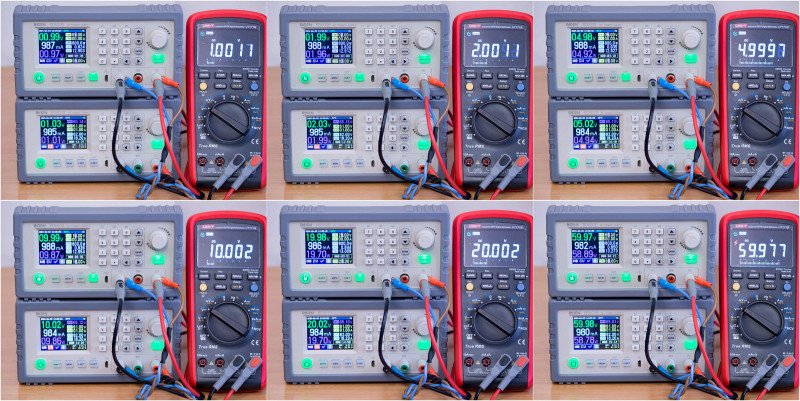

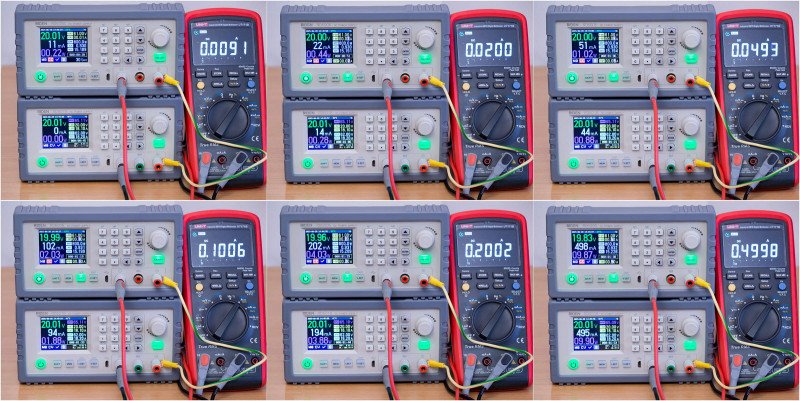

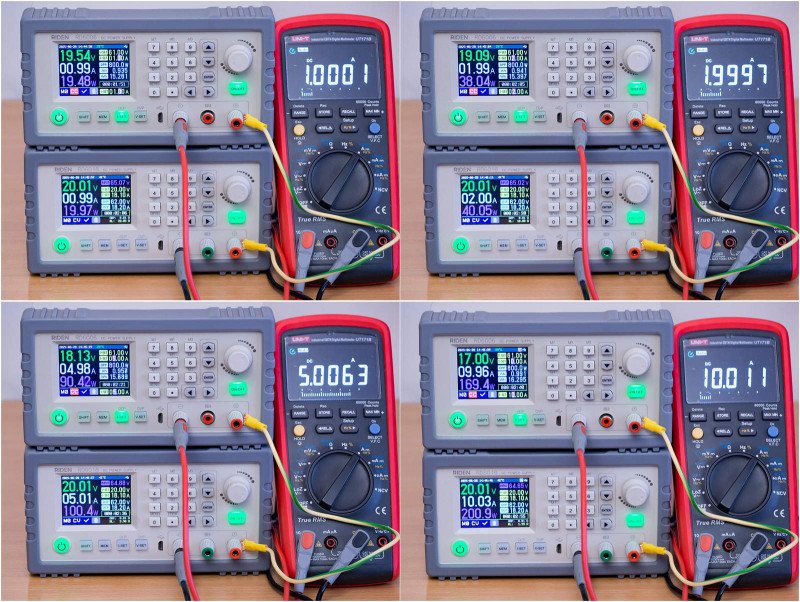

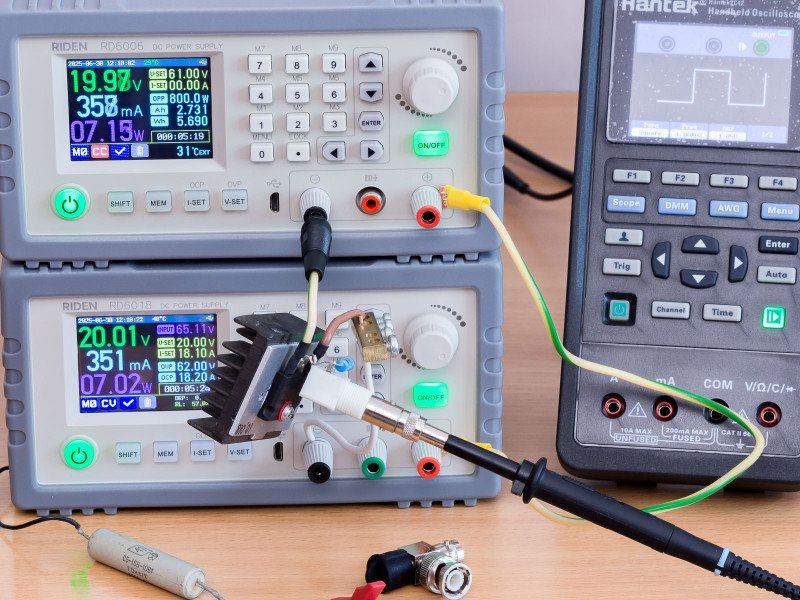

Проверка точности установки и измерения напряжения и тока, источником питания послужит RD6018, а эталоном — мультиметр Unit UT171B. На момент тестирования, со времени калибровки нагрузки прошло около двух месяцев, у RD6018 калибровка ещё заводская (куплен больше года назад).

Напряжение на терминалах нагрузки, нагрузка в режиме CV стабилизирует заданное напряжение, преобразователь работает в режиме CC с ограничением тока 1 А. Задано напряжение 1, 2, 5 10, 20 и 60 вольт:

Теперь измерение тока, здесь нагрузка работает в режиме СС, а источник в режиме CV.

10, 20, 50, 100, 200 и 500 миллиампер:

RD6018 на измерении малых токов немного занижает, надо бы подправить калибровочные коэффициенты.

1, 2, 5 и 10 ампер:

У мультиметра на больших токах из-за нагрева шунта растёт погрешность, поэтому используем внешний шунт — стабильный мощный резистор Isabellenhütte PBV с измеренным сопротивлением 10,018 миллиом. Ток 10, 14 и 18 ампер:

В пересчёте на амперы получаем 10,001, 14,001 и 18,001 А.

Максимальное отклонение измеренного мультиметром значения от заданного составило для напряжения менее 0,05% от полной шкалы, для тока менее 0,1%. Вообще, каких-то сюрпризов с точностью я и не ждал, так как схема измерения напряжения и тока практически не менялась, и на погрешность мои доработки не должны были серьёзно повлиять.

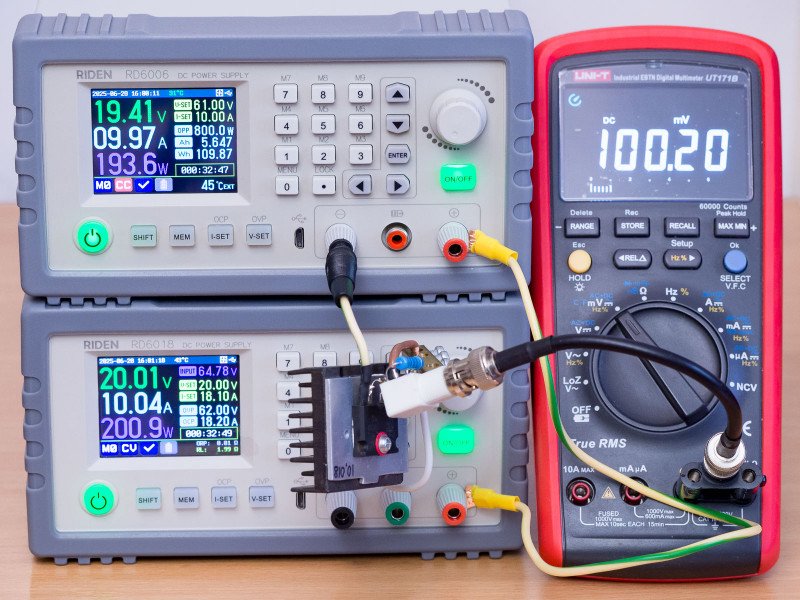

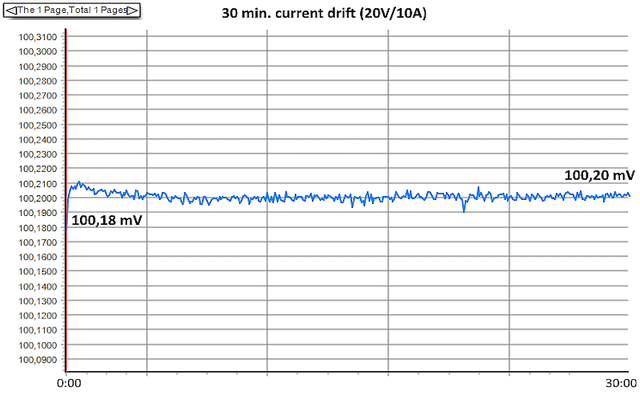

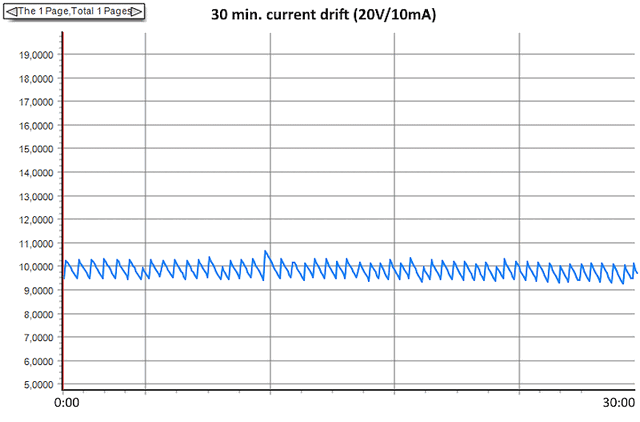

Проверка стабильности удержания заданного тока, для электронной нагрузки очень показательный тест, так как стабильность тока зависит от множества компонентов схемы, а температура плат в процессе работы может сильно меняться. Заданный ток 10 ампер, мощность 200 ватт:

На графике напряжение на внешнем шунте за 30 минут работы с момента включения, без предварительного прогрева:

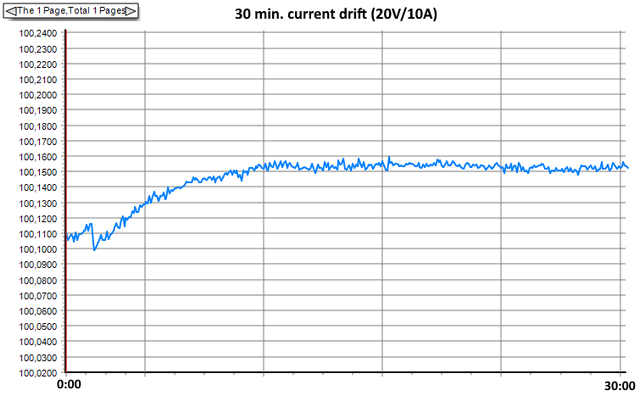

За полчаса ток изменился на 2 мА, как по мне, результат просто отличный. По графику видно, что максимальное отклонение тока наблюдалось в первые минуты после включения, то есть, на предварительно прогретом устройстве дрейф будет ещё меньше. Нагрузку вполне можно использовать в качестве эталонного источника тока, например, для измерения субмиллиомных сопротивлений. Для сравнения, тест нагрузки Unit UTL8211 с точно такими же условиями:

Немного хуже, но также очень неплохо.

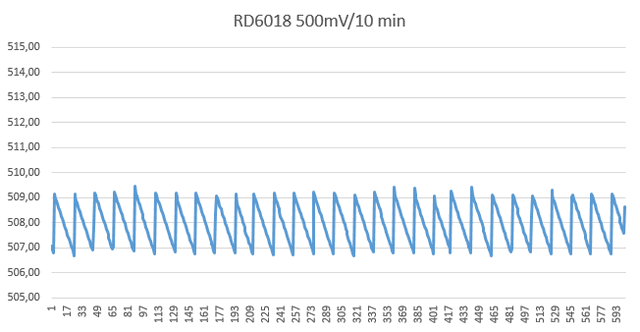

Ну и ради интереса после остывания нагрузки провёл аналогичный тест, но для тока 10 мА, вдруг понадобится разрядить батарейку для наручных часов)) Мощность при таком токе слишком мала, чтобы заметно что-то нагреть, поэтому тест скорее характеризует стабильность опорного напряжения с микроконтроллера. Здесь ток измерялся мультиметром:

Заметного дрейфа не видно, зато присутствуют медленные циклические колебания тока в виде характерной «пилы», с периодом 20-25 секунд. Они вызваны колебаниями опорного напряжения и есть у всех преобразователей RD60XX (кроме версий «P», где опорные напряжения задаются внешним ЦАПом).

Похожие картинки видел и в отзывах к одной из моделей ЛБП Owon, то есть это не какая-то специфическая проблема у преобразователей Riden. Я полагаю, что это какой-то артефакт формирования опорного напряжения с помощью ШИМ, но точная причина мне неизвестна, если есть идеи, поделитесь в комментариях.

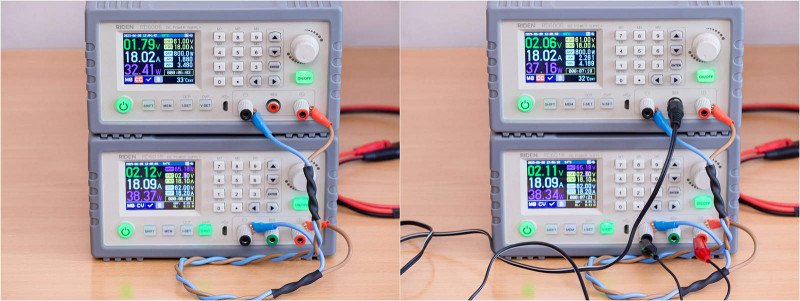

Минимальное рабочее напряжение при токе 18 ампер меньше 2 вольт, при меньших токах до 1 вольта, для работы с большинством типов аккумуляторов этого достаточно. Заодно проверим работу компенсации падения на силовых проводах, слева двухпроводное подключение, справа четырёхпроводное:

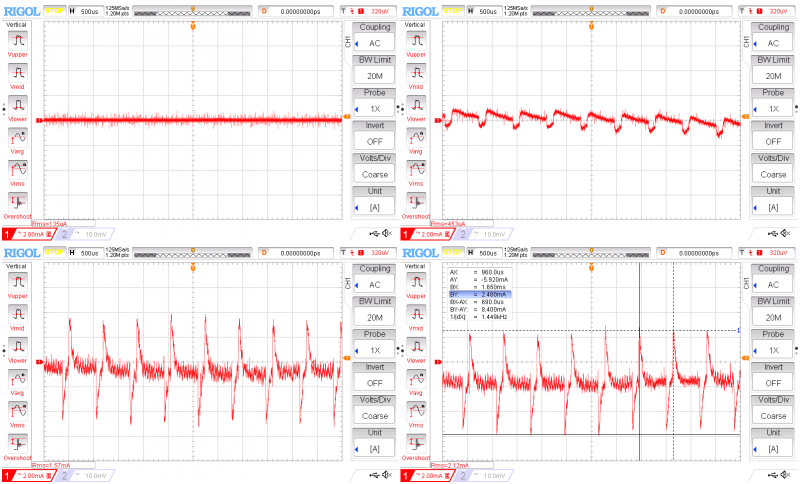

Оценка шума и пульсаций.

Да, нагрузки, как и БП, тоже могут создавать пульсации тока или напряжения; для многих задач это не критично, но, например, при измерении шума источника питания пульсации тока нагрузки могут влиять на результаты.

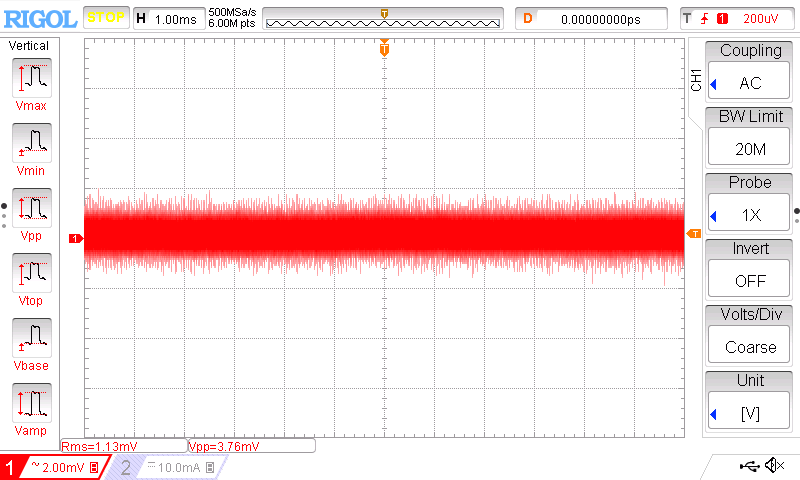

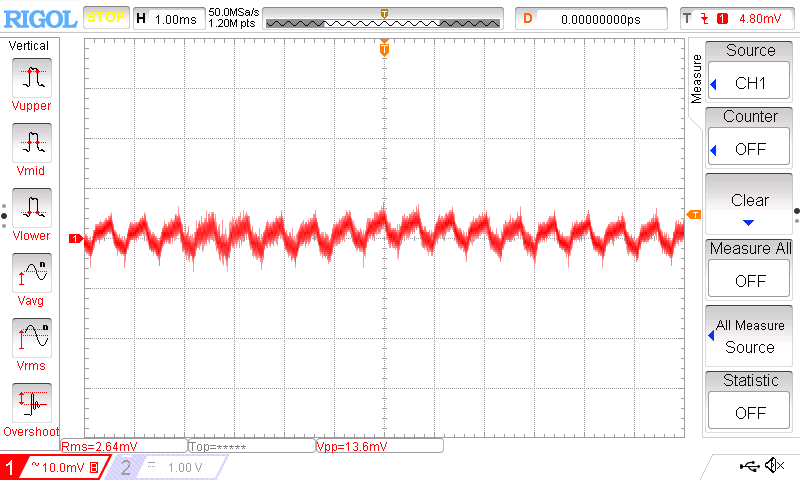

Пульсации тока я измерял на резисторе 1 Ом, включенным последовательно с нагрузкой. Щуп осциллографа подключался напрямую к выводам резистора, при таком подключении щуп ловит большое количество ВЧ-помех и наводок даже когда нагрузка отключена от сети, поэтому на осциллографе включен режим «HighRes», который сглаживает сигнал и снижает ВЧ-шум. На скриншотах нагрузка в режиме СС, в качестве источника напряжения аккумуляторная батарея, токи 0, 0,1, 1 и 10 ампер:

На токе 100 мА размах пульсаций около 2 мА (0,5 мА RMS), на токе 10 ампер меньше 10 мА (2 мА RMS). Много это или мало? Производители нагрузок довольно редко указывают этот параметр в спецификациях (интересно почему ;)), и ещё реже — условия измерения. Как пример, для 150 Вт нагрузки Agilent N3302A заявлено Ripple and noise current 2mA RMS/20mA p-p, для 500 Вт N3305A 4mA RMS/40mA p-p; получается, 10 мА не так уж и плохо.

Что интересно, частота пульсаций (1,45 кГц) соответствует частоте ШИМ, которая формирует опорные напряжения. Видимо, переменная составляющая всё-таки пролазит, несмотря на ФНЧ. Думаю, если улучшить фильтрацию или применить малошумящий ЦАП, пульсации тока можно ещё уменьшить.

При измерении на терминалах в режиме СС никаких пульсаций не видно, независимо от тока.

В режиме CV при тестировании с линейным БП с током около 5 А на терминалах нагрузки также всё относительно чисто:

Зато при тестировании с аккумуляторной батареей на таком же токе характер шума изменился и появились небольшие пульсации:

С ростом тока размах пульсаций не увеличивался, подключение конденсатора параллельно клеммам их уменьшило, но не убрало полностью. Надо будет разобраться с причинами такого поведения.

С импульсными источниками проверять пульсации в CV особого смысла не имеет, так как они сами сильно шумят, но ничего критичного я не видел.

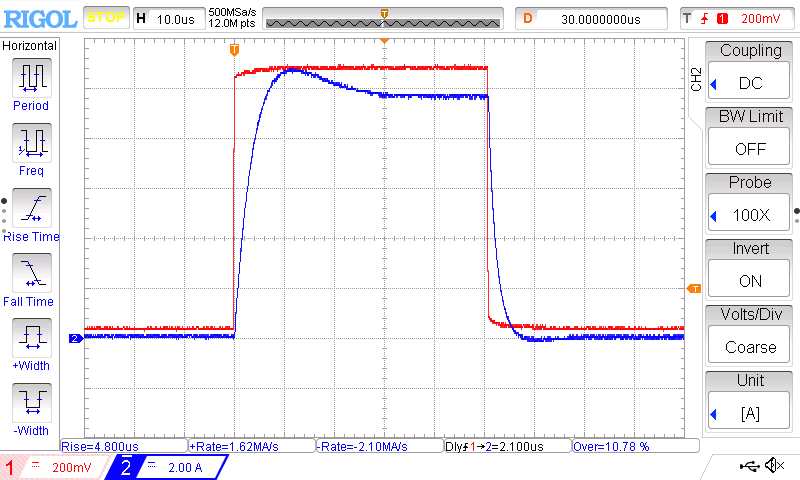

Тесты в динамике.

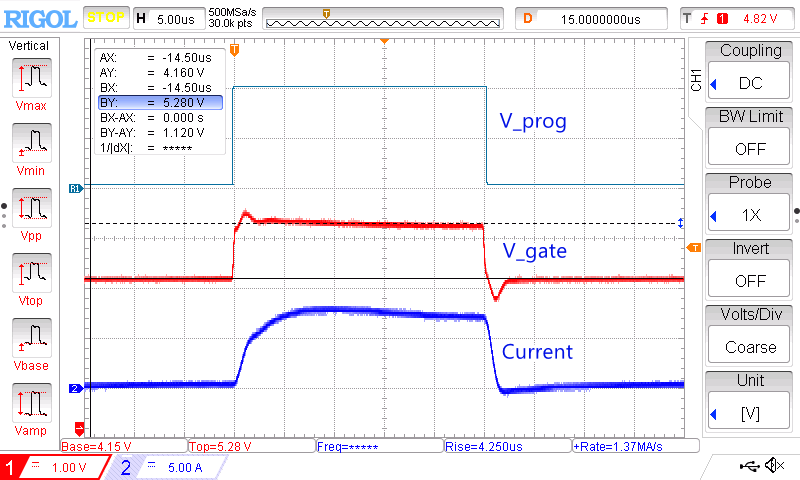

Для проверки скорости отклика в режиме источника тока подаём в качестве управляющего напряжения сигнал с внешнего генератора:

На осциллограмме первый канал — управляющий сигнал, второй канал — ток через внешний шунт сопротивлением 10 мОм.

Как видно, переходной процесс здесь занимает около 30 мкс. Скорость нарастания зависит от заданного тока и напряжения на входе, в ходе тестов я получал значения примерно от 0,5 А/мкс до 4 А/мкс; на скриншоте наиболее типичная картина импульса. Неплохой результат, намного лучше, чем у бюджетных китайских нагрузок. Скорость нарастания можно ещё увеличить, уменьшив ёмкости С202 до нескольких сотен пикофарад, но по опыту работы с моей старой нагрузкой это может привести к неустойчивой работе в связке с некоторыми БП. Кстати, динамический режим здесь можно реализовать и без внешнего генератора, это потребует доработки прошивки и небольших изменений в схеме.

Подаём меандр 20 кГц, сверху вниз: сигнал с генератора, напряжение на затворе одного из транзисторов, ток нагрузки.

Возможно, имеет смысл увеличить сопротивление затворных резисторов, чтобы убрать овершут на затворе; сейчас у меня впаяны на 33 ома.

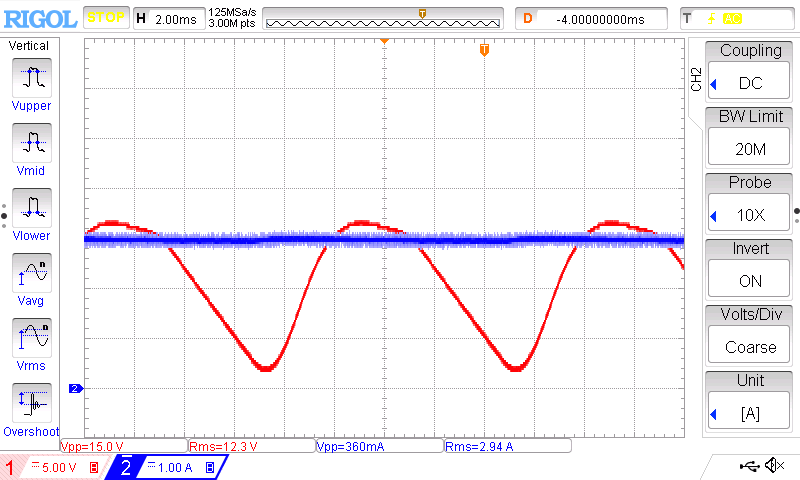

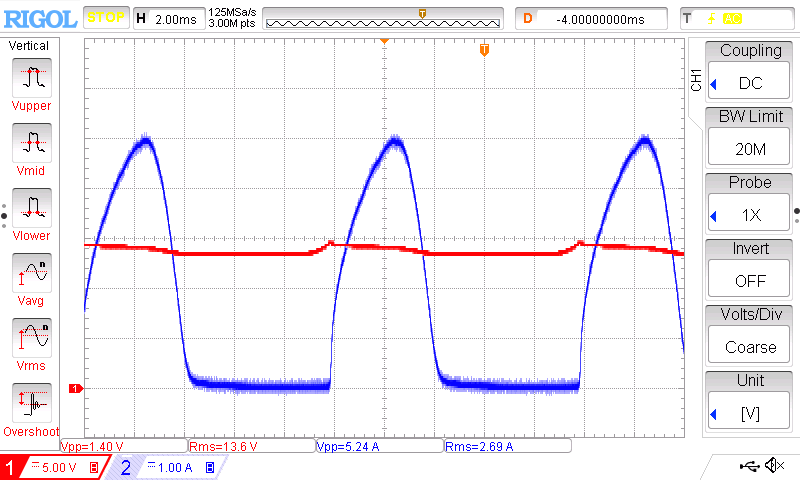

Ну и ещё один тест, подключим ко входу простой нестабилизированный источник питания из трансформатора, выпрямителя и конденсатора емкостью 1000 мкФ. Напряжение на выходе такого БП под нагрузкой пульсирует с частотой 100 герц, проверим, насколько хорошо нагрузка отрабатывает эти колебания.

Режим СС, первый канал — напряжение, второй — ток:

Режим CV:

В режиме CV нагрузка немного не успевает отрабатывать колебания, тут есть что улучшить.

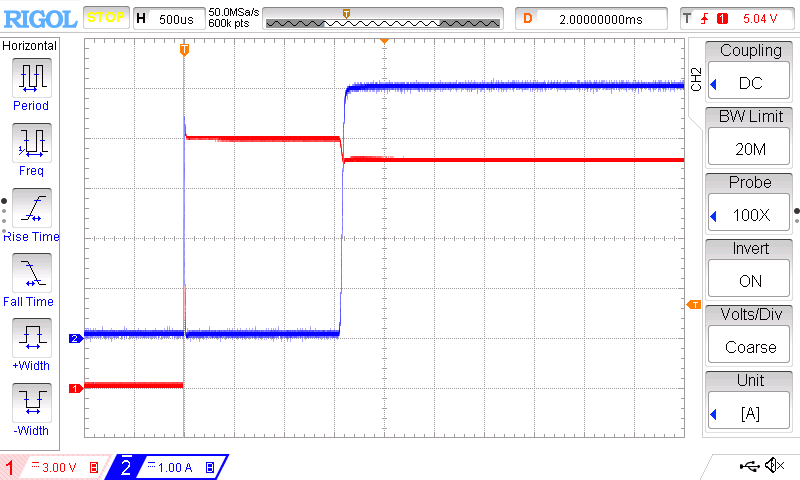

Работа защиты от включения без напряжения, к терминалам включенной нагрузки с заданным током 5 А подключается источник напряжения, первый канал напряжение, второй ток:

Выброс тока отсутствует, короткий импульс в момент подключения — это ток заряда входного конденсатора. Небольшая задержка включения введена специально, для защиты от дребезга.

Выводы.

Я считаю, устройство получилось вполне удачное, по крайней мере, меня полностью устраивает. На момент публикации обзора нагрузка активно используется уже около трёх месяцев, за это время никаких проблем с ней не было, ничего не сгорело и не отказало, хотя я старался :)

Конечно, по возможностям и функционалу такая нагрузка уступает фирменным решениям, но, во-первых, они и по стоимости значительно дороже, особенно на такую мощность, а во-вторых, я не пытался скопировать промышленное устройство, основной целью была проверка самой идеи такого использования панели от RD, и эта проверка, по-моему, прошла вполне успешно.

Есть ли у такой конструкции потенциал для дальнейшего развития?

Я считаю да; в первую очередь, конечно, нужно переписать прошивку и применить внешние прецизионные АЦП и ЦАП; это позволило бы полноценно реализовать динамический режим, добавить программные режимы CR и CP, а также повысить точность и разрешение. Хотелось бы увеличить максимальный ток до 40-60 А, но это потребует не только изменения прошивки, но и замены транзисторов с шунтами. Стоковые терминалы также не рассчитаны на большой ток, потребуется устанавливать более мощные либо дублировать их на задней панели.

В заключение хотел бы сказать огромное спасибо UniSoftу, автору кастомных прошивок; без них я вряд ли взялся бы за этот проект.

На этом у меня всё, надеюсь, статья была полезна и как обычно, буду рад вашим вопросам и комментариям.

Ссылки:

Схема в pdf

Плата в SprintLayout

Ветка с обсуждением устройств RD и прошивок к ним на мониторе

Ещё одна на eevblog

ПО TestController

Контроллер вентилятора 4Pin

Силиконовые накладки для корпусов Riden 1 комплект, 2 комплекта

| +58 |

3575

291

|

| +67 |

3261

83

|

Посчитайте цену деталей на обозреваемую. Rd6006 — 5 тысяч. Восемь транзисторов stw20nm60 оригинальные если брать по 260 р за каждый. Уже почти 8 набежало. А там еще куча всего.

Может конечно я чего не учёл или обозреваемая обладает какими-то эксклюзивными опциями, но готовая выглядит дешевле.

mysku.club/blog/aliexpress/88171.html

Именно 'нормальная' в нормальном корпусе обойдется сильно так дороже

И даже выложены предложения что и как сделать по уму. N лет назад.

Но китайцы не могут сделать все сразу по-людски. Исправят одно, накосячат в другом.

Я в этих делах нуб, но нутром чувствую, что поделие «200В 40А 600Вт» в таком форм-факторе — оно почти одноразовое, с малым ресурсом использования, ежели речь идет о больших мощностях.

А за " 8 тысяч рублей" — просто умиляет...;))

Автору жирный плюс.

Как я понял, Вы свой самурайский путь не закончили — как говориться БЛОГ Kirich(а) вам в помощь.

Kirich уже преодолел психологическую планку 1 000 Вт.

Выбор дополнительных разъёмов — тихий ужас.

И лишние надписи на лицевой панели надо бы стереть, во избежание.

Какой квалификацией нужно обладать, чтобы спроектировать такое устройство!

Автору мое уважение

Вы — профессиональный проектировщик РЭА? Какое у Вас образование и опыт работы?

У меня техническое образование, но никакого отношения к электронике не имеет. Это просто хобби в свободное время, которое иногда приносит какие-то деньги ;)

Спасибо за ссылки, как раз назрела необходимость в покупке RD 6030. Пока читаю литературу.

Точность измерений выше ожиданий.

Один раз за 2 года эксплуатации вылетел MOSFET на разряде 8S сборки (скорее всего, был перебитый) — посмотрел даташит на IRFP264 и не понял, почему их туда вообще поставили — они ведь абсолютно не подходят для линейного режима, особенно в диапазоне 30-40В.

В итоге IRFP264 поменял на STW20NK50Z, а GS4580 на TS922AID. С тех пор работает без проблем.

Китаец с Тао, кстати, в диалоге уточнял, что они собираются в сборки на большую мощность, кратно кол-ву модулей. Соответственно, можно запилить контроллер на 2… Х модулей одновременно — киловатт, полтора, два…

Заявлен динамический режим, вы им пользовались? не проверяли реальные характеристики?

Четырёхпроводное подключение работает, по напряжению всё идеально, соответствует моему весьма точному UT71D, MY-68 и ZXD2400 (мод на ЛБП).

Ток сверял по Fnirsi DMC-100, UT210E, и, опять же, ZXD2400. Ватты, ампер-часы считает точно.

Вентилятор имеет три режима работы (30, 45, 60 градусов).

Было бы офигенно для этих модулей создать альтернативную прошивку и софт, т.к. SDK есть. А то у меня комп «ругается» на одну из 4-х софтинок управления этим модулем, что там троян. Судя по отзывам на Али, не у одного меня. :)

Контроллер от китайца общается по RS485 с некоторой задержкой ввода значений. Не критично вовсе, при старте работы лагов нет, но при вводе параметров, скажем так, это не то динамичное красивое меню, что в, к примеру, Atorch-ах.

Я не особо читал какие-то инструкции на этот модуль. Что ещё за динамический режим?

При работе над нагрузкой я вовремя остановился. Трезво оценил ее необходимость и пришле к выводу, что в хозяйстве она не очень нужна. Хоть народ по непонятным для меня причинам проявлял повышенный интерес к этому проекту. Вот и сейчас хочу поинтересоваться — а для чего именно она используется (особенно такая мощная)? При отладке каких-то неривиальных источников питания может понадобиться, но проектировать такое приходится крайне редко. К тому же, самое интересное — это реакция источника на скачок нагрузки. Но тут электронная нагрузка все портит собственной реакцией, честные измерения можно сделать только дедовским методом — резистором с ключом.

Еще у меня в прошлом году сгорел блок питания в 3D-принтере, и я выбирал новый, покупая разные на Озоне и тестируя их под нагрузкой (с проверкой пульсаций, конечно). Тогда моя нагрузка мне здорово пригодилась.

Если днями напролёт тестировать разные-разные БП с видеофиксацией или логгированием — да, электронная себя оправдает, но для пары раз в неделю-месяц…

Да, точно, я совсем упустил из вида ремонт, рассуждал только о разработке.

Есть исключения типа VRM или инверторов класса Д с меньшим отношением частот, но это редкое исключение.

Тестирование источников — это, в основном, нагрев, потому что проверять остальные характеристики на электронной нагрузке может оказаться совсем недостоверно. А нагрев — без проблем. Включили, выставили нужный ток, ушли на полчаса, вернулись, видим температуру блока питания. И тут нагрузка значительно удобней резисторов, т.к. легко настраивается на нужные параметры.

Поэтому-то режимы CR и CP вряд ли в нагрузке нужны вообще.

Аккумулятор электромобиля и настольный прибор вещи несколько несовместимые. Такое, во-первых, в сервисе/гараже тестируют, а, во-вторых, специальными приборами. А вот для настольной нагрузки 500 Вт — самое то. Вас же никто не заставляет на полную мощность всегда работать, используйте 100 или 200 Вт, но если вдруг понадобится, у вас будет запас в 500 Вт.

Вот у меня есть atorch на 150 Вт, по-вашему для настольного прибора самое то. Но вот недавно разряжал макитовский аккумулятор на 5 Ач, так она только 7 ампер позволяет выставить. А я бы хотел 20 А. А это уже 400 Вт.

Программно — это когда вся САУ в коде, в аналоге — лишь регулятор (исполнительное устройство), ну и датчики.

Программный регулятор будет слишком медленным. Для импульсных БП такое иногда делают, но сами импульсные БП гораздо медленнее линейных.

ОУ, кстати, нельзя защитить от насыщения — только по выходу, а наиболее медленные каскады — ДК и УН снаружи недоступны практически.

Что мешает программному регулятору быть быстрым? Вычисления там никакие, быстродействие требуется на уровне субмиллисекунд, или я ошибаюсь?

Про антинасыщение ОУ ступил)

Там реально большое разнообразие импедансов нагрузки (источника питания)? Разве не всегда — генератор напряжения с околонулевым вплоть до единиц-десятков кГц импедансом? Или мы уже и про БП говорим?)

Если про лабБП — то там всегда ограничена полоса, чтоб было 100кГц при любом импедансе — это какой-то экстрим, можете подсказать модель?

Ну ладно, пусть как-то получено 10,018 миллиом. Но почему не указана температура?

5 значащих — это разрешение 10 ppm. А производитель заявляет до 30 ppm на каждый градус…

Нет, понятно, что какая-то погрешность возможна, но точнее такие токи мне измерять нечем.

I и U д.б. измерены с как минимум с 5 значащими. И тогда погрешность измерения R=U/I будет равна сумме [относительных] погрешностей измерений I и U. Отсюда находится общая абсолютная погрешность измерения R.

Ну ладно, один — тот самый Unit UT171B. А второй то кто?

И что, совпали все 5 циферок? Вероятность такого события мала, не не равна нулю…

В принципе, все ясно. Я умолкаю.

YR1035. Нет, 10,018 расчётное значение, миллиомметр показал 10,02 ЕМНИП.

Ого! Интересно, каким прибором нужно измерять, чтобы получить такую точность :) особенно для тока. Например, скромный 6 1/2 разрядный мультиметр Keythley DMM6500 измеряет 10 А с декларируемой абсолютной погрешностью ±32.5 мА.

На всякий случай, я нигде не писал, что в значении 10,018 мОм все цифры значащие.

На самом деле, здесь важна не точность резистора, а то, что его сопротивление при измерении больших токов стабильнее, чем у шунта мультиметра — так как резистор закреплен на радиаторе и хорошо охлаждается. Ну и измерять 18 А мультиметром я бы не стал, у него может просто сгореть предохранитель, да и шунт перегревать нежелательно.

Вы просто путаете цифры значащие, точные и неточные.

Если оценка абсолютной погрешности не приведена в явном виде (например ±0.025), то принято считать (для формы записи типа 10,018), что крайний правый разряд с погрешностью (неточный), а то, что до него — точные циферки. Ну, кроме нулей слева, которые просто определяют порядок.

yandex.ru/search/?clid=11523852&text=цифры+значащие.&l10n=ru&lr=20686

К примеру двумя приборами типа Unit UT171B (если те юниты считать приборами, т.е. СИ). Ток и напряжение подбираются так, что бы было по пять значащих. Поэтому вы имеете (формальное) право округлять до 5 значащих. Но при делении накапливается ошибка (которая может выскочить за пределы пятого разряда) и поэтому я бы рекомендовал округлить до 10,02 мОм и не писать абы что.;)

Так же весьма рекомендую глянуть очень понятный ликбез для продвинутых ср. школьников: Погрешность косвенных измерений

Я и сам со временем все это дело подзабываю и начинаю путаться…

Формально, погрешность измерений Юнитом не определена, так как производитель гарантирует её только в течение года после калибровки :)

Расскажу про свой личный опыт. 5 лет назад я начал проект по созданию самодельного лазертага. За прошедшие годы я много раз бросал проект, иногда перерывы достигали полугода. И все равно я к нему возвращался. Потому что понимал, насколько это будет круто, когда все получится. Сейчас проект уже вышел из «творческого» этапа, в основном требуется паять/печатать/собирать, и эта работа не слишком для меня интересна, но я продолжаю ей заниматься. Есть ради чего. Сын показал лазертаг друзьям, они сыграли, все в восторге. Ради этого стоит переступить через свою лень и продолжить работу. У каждого своя мотивация.

Радиоприемник условность, конечно.

Но тезис устарел, к сожалению. А может и не с к сожалению, время покажет)

Зы. А нет, потом попались и сайты с продажей наборов. Но тоже такое себе любительство…

Если речь о работе руками, то это востребовано, но как обычная работа.

Лично мне еще нравится этап написания ПО, но он плавно может перерасти в рутину, когда нужно делать какие-то монотонные действия, типа реализации всех функций UI.

Тут уже есть противоречие — нужный проект придумывать не надо, он возникает сам, поэтому-то он и нужный. И у разных людей это будут совсем разные проекты. Например, я тоже давно хотел сделать электронную нагрузку, но потом просто сдался и купил Atorch за две с половиной тысячи. Уже обнаружил, что она не особо точная на больших токах, про интерфейс вообще лучше молчать (timming чего только стоит), но она решает свою задачу, а мне большего не надо.

Спорное утверждение. Есть-пить есть что, а больше ничего не надо. Откуда вдруг может возникнуть какая-то потребность? Я осознанно планирую, что делать, а что нет. При этом часто сомневаюсь, надо ли оно. Иногда забрасываю проекты, иногда воскрешаю. С электронной нагрузкой произошло что-то подобное. Поддался ажиатажу, много людей говорили, что нужная вещь, а по факту, если бы доделал, лишь занимала бы место на полке.

Очень просто — идете вы домой и видите, что темно и вам неплохо бы иметь фонарик. Через неделю вы уже в этом уверены. Начинаете смотреть готовые, но понимаете, что ничего не подходит. Решаете делать свой. Пример чисто условный (делать фонарик — это вообще странно), но хорошо отражает суть. Такой диайвай вы будете хотеть завершить, т.к. он закрывает вашу потребность.

Если диайвай не закрывает реальную потребность, шансы его забросить гораздо выше. Например, вам стало интересно сделать электронную нагрузку, но она сама вам не нужна. Причем, вы хотите, чтобы у неё были совершенно дикие параметры, например, время реакции 0.1 мкс. Вы открыли симулятор, провели за ним неделю, вторую, но задачу решили. Далее собираете «в железе», и оно работает. Всё, вы сделали самое сложное, дальше не интересно, а сама нагрузка вам не нужна. Результат — проект заброшен.

Кстати, а контроллер для паяльника Т12 сделали?

писал человек с инверсией мозга.

ИМХО, абсолютно извращенный модус операнди.

Невозможно запомнить.

Ну это м.б. индивидуальное.

Проще попробовать там есть эмулятор.

Поддержка в одной программе огромного числа самых разнообразных приборов.

Возможность управления приборами и регистрации всех данных, всевозможные зависимости.

Официальное обсуждение:

www.eevblog.com/forum/testgear/program-that-can-log-from-many-multimeters/

Список поддерживаемых приборов:

lygte-info.dk/project/TestControllerSupportedEquipment%20UK.html

https://aliexpress.com/item/1005004135254600.html

Я же просто поленился специально что-то заказывать и сделал из того что было.

Для вашей СО могу посоветовать отодвинуть вентилятор от среза радиатора на 10-15мм, применив длинные винты, чтобы улучшить обдув средних ребер и заклеить зазор скотчем. Кстати, если бы транзисторы были расположены не в одну линию друг за другом, а квадратом, то радиатор использовался бы эффективнее. И последнее, так как радиатор последнего транзистора обдувается нагретым воздухом, то стоит снизить на нем тепловую нагрузку увеличив сопротивление шунта (или уменьшить на других)?

-слишком редкие ребра радиаторов и, как следствие, недостаточная площадь поверхности;

-составные радиаторы. Прилегание больших пластин не может быть идеальным, и это добавляет лишнее тепловое сопротивлние.Это компенсируется бОльшей площадью поверхности. Кроме того, высокую скорость потока на таком радиаторе непросто получить, из-за большого аэродинамического сопротивленияЯ пробовал крепить вентилятор через проставку, заметной разницы не увидел. У вентилятора уже есть статор (и на фото его видно) — неподвижные лопатки, которые останавливают вращающийся воздушный поток; видимо, поэтому при непосредственной установке на радиатор падения производительности не происходит.В принципе можно, но сложно рассчитать, насколько нужно уменьшить ток, чтобы температуры транзисторов выровнялись. Сейчас на большой мощности разница между дальними и ближними к вентилятору транзисторами порядка 3-4 градусов, не думаю что это так уж критично.

Самый эффективный способ повысить мощность — это увеличить количество транзисторов, например, до 16 штук. Это позволило бы нагревать радиатор до бОльших температур, при этом нагрев транзисторов оставался бы в допустимых пределах.

Неоднократно появляется идея сделать простой БП типа лабораторного, именно в тот момент когда он необходим что либо проверить. Взял подходящий, проверил и успокоился до следующего случая. Тем более их полно на работе: 12 в, 24 в и 36 в. А желание иметь на рабочем столе красивую рабочую вещь, не даёт покоя. Такую конструкцию я не смогу повторить, и вот уже полгода напрашивается идея заказать готовый. Тем более можно вписаться в 3 — 5 т.р. Более чем 100 вт в моём случае редко нужны. Стоит на столе вот такой блок, слишком он большой. Редко им пользуемся:

habr.com/ru/articles/855618/

Как вариант, у меня требования поменьше, да и предпочитаю ручное аналоговое управление. Приходится возиться с мелкими китайскими ИБП, а также dc-dc преобразователями небольшой мощности. Сделал для их тестирования электронную нагрузку на основе популярного конструктора с Али, с небольшой доработкой. Заменены полевики на более мощные, нагрузочные резисторы на фирменные проволочные, убран выпрямитель питания, изменены номиналы конденсаторов, которые против пульсаций. Добавлен переключатель, позволяющий мгновенно менять ток нагрузки в 4 раза, это для наблюдения переходных процессов на осциллографе. Для осциллографа установил на задней стенке BNC разъем, подключенный через разделительный конденсатор. Засунул всё в добротный качественный корпус от советского блока питания, надписи на передней панели подкорректировал на лазерном гравере.

Нагрузка может работать до 100v входного напряжения. Максимальный ток до 10 А, хотя полевики позволяют намного больше. На радиаторе установлен вентилятор (на фото он отсуствует), еще один на задней стенке корпуса для вытяжки горячего воздуха. Оба вентилятора включаются по термодатчику, установленному на радиаторе.

Крупные фото и модифицированная схема эл. нагрузки — под спойлером:

Есть целых 3 дешовых варианта.

Один из них это iMaxB6 с прошивкой Cheali-charger.

А интеграция iMaxB6 в Home Assistant позволяет даже многодневные графики строить.

groups.google.com/g/cheali-charger/c/4kY5KpoVcaY

При том что 10 мА легко измеряется промышленными нагрузками.

Я заменил токоизмерительный резистор в ZB2L3 (поставил в 1000 раз больше) и теперь могу измерять малые токи, но теперь ток только от 0,001 мА до 3,000 мА.

На фото 2,77мА.

Его прибор хорош только для токов до 20мА.

Так как более 20мА есть готовые дешевые нагрузки.

Как измерить до 10мА я предложит решение за 200 руб.

Нагрузку до 20 мА можно и с помощью ESP32 измерить.

Для батареек мало тестеров, а для аккумуляторов полно.

Чем плоха нагрузка типа Atorch DL24?

Недавно взял себе такую. Что могу сказать — ширпотреб как он есть, но задачу решает. Из минусов тупое управление (чтобы скинуть показания, надо 15 раз кнопки нажимать), только десятые доли вольта, если логгировать чем-то, невысокая точность (скорее всего, уплывает от нагрева).

И Втч корректно считают на таких токах?

Проверяли на Вашем экземпляре?

P.S. ZB2L3 стоит очень дешево.

Можно же купить 3 штуки и сделать отдельно под каждый диапазон: до 3мА, до 30мА и до 300 мА, обеспечив хорошую точность.

Можно и до 300 мкА сделать для разряда резистором 15кОм CR2032.

Для батареек — да, можно. А для аккумуляторов — нет, т.к. нет автоматического отключения.

Могу сказать что можно вообще было не переделывать ничего.

Я просто нагрузить например батарею через этот блок питания на 5 бесплатных тенов по 5квт (плиток пылесосо утюгов

теплых полов фенов) и блоком питания выставлять ток, регулируя выходное напряжение.

конечно батареи меньше чем на 12 вольт измерить не получится…

Можно взять другой модуль блока питания, XY7025

Он до 1750Вт Тоже считает емкость имеет условия отключения.

такой способ конечно имеет право на жизнь, но уж очень много у него недостатков:

-минимальное напряжение ограничено (для преобразователей RD 7-8 вольт ЕМНИП)

-преобразователи понижающие, поэтому мощность также будет ограничена входным напряжением. Например, для RD6006 при входных 12 В получим максимальную мощность всего 60-65 ватт, ну а для XY7025 примерно 250-260 ватт.

-ёмкость считается по выходу а не по входу, как следствие, огромная погрешность

-падение на проводах/разъемах никак не учитывается.

То есть, по сути, такое решение подходит только для одной задачи — разрядить АКБ до заданного напряжения.

Или он не держал 150вт, а теперь точно держит.

PS у вас на картинке цифры подсчитанной энергии не совпадают с заданными параметрами; это нагрузка так считает или настройки менялись в процессе?

Честно говоря, сам не пойму, что за глюк. Сейчас проверил — всё нормально (фото под спойлером).

Измеряете термопарой, затем покрываете ватой и снова измеряете. Разница и будет ответом.

Скажу больше — у меня в ящике несколько штук есть уже с отверстиями, просто вот настолько я ленивый( Ну и ещё немного травмированный на руку)

Если уметь писать — можно делать замер Тj почти непосредственно, по измерению Vf диода за 1мс)