Мелкие полевые транзисторы с Али (SI230x, AO340x) и их реальные параметры

- Цена: 2.5 рубля за штуку

- Перейти в магазин

За последнее время на Муське несколько раз обозревались небольшие SMD полевые транзисторы в корпусах SOT-23. Несмотря на очень маленькие физические размеры, эти транзисторы могут пропускать внушительные токи в единицы ампер. Поэтому каждый раз, когда я видел такой обзор, инстинктивно думал: «А что, мне же тоже нужно» и заказывал (благо, недорого). В итоге, набрал уже девять разных наименований и, наконец, решил измерить их реальные параметры. Результаты измерений меня, мягко говоря, удивили, поэтому хочу поделиться ими с вами. Речь пойдет о SI2301, SI2302, SI2303, SI2304, SI2308, SI2309, AO3400, AO3401 и AO3402, поэтому, если вы тоже недавно заказывали себе такие транзисторы или вам просто интересно, что продают сегодня в интернете, добро пожаловать.

Как и биполярный, полевой транзистор имеет три электрода, однако называются и работают они несколько иначе. «Исток» и «сток» образуют канал, выполняющий роль того самого электронного выключателя, проводимость которого можно менять. В исходном состоянии ключевой транзистор закрыт и сопротивление канала достаточно велико, через него текут лишь единицы микроампер. Но если начать повышать напряжение между стоком и истоком, в определенный момент транзистор «сдастся» и ток начнет расти. Это напряжение является максимально допустимым для транзистора и называется Vds(max). И это первый важный параметр полевого транзистора.

Когда транзистор открывается, сопротивление его канала снижается, и по нему начинает протекать ток. Но снижается оно не до абсолютного нуля, а до вполне конкретного значения, называемого Rds(on) или просто Rds. Понятно, что чем меньше Rds, тем лучше транзистор будет проводить ток и меньше греться, поэтому Rds является вторым важным параметром транзистора. Отдельно отмечу, что не только Rds определяет, насколько большой ток можно пропустить через транзистор, у него есть физический предел тока Id(max) и максимальная допустимая рассеиваемая мощность Pd(max). Превышать эти параметры никогда нельзя, иначе транзистор просто выйдет из строя.

Для управления каналом полевого транзистора применяется третий электрод – «затвор». Но в отличие от биполярных «собратьев», которые управляются током, полевые транзисторы управляются напряжением, что значительно упрощает их использование в переключающихся схемах. Не надо думать о коэффициенте усиления, рассчитывать ток базы, предотвращать насыщение и т.д., достаточно просто подать нужное напряжение на затвор транзистора относительно истока, и он откроется. Для закрывания достаточно просто снизить потенциал затвора обратно до нуля. Кстати, Rds сильно зависит от напряжения на затворе, так что в документации на транзисторы всегда указывается, какое именно напряжение следует подать на затвор транзистора для достижения указанного сопротивления канала. Часто в описании транзистора приводится даже несколько значений Rds, соответствующих разным напряжениям на затворе.

Сопротивление затвора исправного транзистора измеряется миллионами и даже миллиардами ом, поэтому, можно сказать, что ток через него не течет вообще. Это позволяет успешно управлять полевыми транзисторами в батарейных схемах с очень малым потреблением. Однако, идеал недостижим, поэтому и у полевых транзисторов есть недостатки. Хоть затвор и не потребляет управляющего тока, у него есть вполне ощутимая ёмкость Cg, которая может достигать даже десятков нанофарад у особенно мощных экземпляров. А чтобы менять потенциал затвора, эту ёмкость надо перезаряжать, что и накладывает ограничение на максимальную скорость переключения полевого транзистора и на мощность «драйвера», который им управляет. Поэтому ёмкость затвора – еще один важный параметр полевого транзистора.

Конечно же, это далеко не все параметры полевых транзисторов, которые можно найти в документации, но это наиболее важные из них, с которыми вам придется или уже приходилось столкнуться при подборе транзисторов. Так что сегодня ограничимся именно ими. Точнее, даже не всеми из них – максимально допустимый ток Id(max) и максимальную мощность Pd(max) я измерять не буду, т.к., во-первых, это не столь актуально для маломощных транзисторов, а, во-вторых, не так-то просто замерить в домашних условиях. Дело в том, что нет четкого алгоритма измерений, какой именно ток и мощность долговременно допустимы для транзистора, да и они сильно зависят от температуры.

Как справедливо заметили в комментариях, для правильного измерения Cg недостаточно просто подключить измерительный прибор между истоком и затвором, дополнительно необходимо подать определенное прямое напряжение между стоком и истоком транзистора. Какое именно, указано в документации на транзистор, для обозреваемых моделей это 15-25 В. Это напряжение несколько изменит ёмкость затвора, так как затвор, на самом деле, это далеко не простой конденсатор. Однако, можно измерять ёмкость и по «упрощенной» схеме, не подавая дополнительного напряжения на сток, а оставляя его висеть в воздухе. В этом случае ёмкость может немного отличаться, но, как я покажу в дополнении в конце статьи, для обозреваемых транзисторов отличие не особо значительное. Поэтому я буду измерять ёмкость по упрощенной схеме двумя приборами – LCR-метром RuoShui 4091C на частоте 100 КГц и обычным мультиметром Owon B41T+.

Измерение Vds(max) немного сложнее, так как требует высоковольтного источника напряжения, поэтому часто в обзорах его не делают. У измеряемого транзистора необходимо закоротить затвор с истоком, после чего начать прикладывать возрастающее напряжение прямой полярности к его каналу. Пока это напряжение недостаточно большое, тока через канал практически не будет. Как только оно подойдет к пороговому значению, ток начнет резко возрастать – произойдет электрический пробой. ВАХ транзистора в этой точке чем-то похожа на ВАХ стабилитрона, а электрический пробой является обратимым, поэтому если ток ограничить разумным значением, транзистор не выйдет из строя. По этой причине высоковольтный источник должен обязательно иметь режим СС. Если же ограничения тока не будет, произойдет необратимый тепловой пробой, после которого транзистор можно будет только выбросить. Кстати, данное свойство полевого транзистора достаточно часто эксплуатируют недобросовестные производители дешевых обратноходовых блоков питания – они намеренно не ставят в своих схемы снаббер, чтобы сэкономить на его стоимости, за счет чего выбросы автоматически гасятся полевым транзистором ключа (к лавинным пробоям современные полевые транзисторы достаточно устойчивы).

У меня для таких измерений есть отдельный специализированный китайский приборчик:

Но произвести их можно и без него. Для этого надо взять источник довольно высокого напряжения и подключить к его выходу резистор, ограничивающий максимальный ток на некотором малом значении, например, 1 мА. Требуемое максимальное напряжение целиком зависит от испытываемых деталей, для обозреваемых транзисторов вполне хватит 70 В.

Корпуса транзисторов крайне малы, надежно зацепиться за их выводы какими-либо зажимами не представляется возможным, поэтому я буду временно припаивать их на макетные платы-переходники. Буду проверять по два транзистора каждого наименования, чтобы исключить случайную ошибку.

На самом деле, данные переходники не очень подходят для корпусов SOT-23, но варианта лучше у меня нет, поэтому буду припаивать к этим. Сначала хотел для каждого транзистора выкладывать именно то фото, где он припаян к переходнику, но потом понял, что остатки флюса на корпусе во многих случаях делают маркировку нечитаемой. А, как известно, пайка без флюса как еда без вкуса, поэтому просто переснял все транзисторы отдельно.

Для поиска справочных параметров транзисторов буду пользоваться сайтом alldatasheet.com, где собрано большое количество документации на разные электронные компоненты. Поскольку одна и та же модель транзистора может иметь достаточно отличающиеся параметры у разных производителей, постараюсь для каждого транзистора выбирать несколько источников. Более подробную информацию приведу в итоговой таблице ниже, а в описании каждого транзистора буду приводить обобщенные диапазоны значений Rds, полученных из разных источников для напряжения на затворе ±4.5 В.

Сопротивление канала буду замерять при трех уровнях напряжения на затворе – 5 В, 9 В и 12 В, к сожалению, второй канал блока питания не выдает других подходящих значений. В описании транзистора буду указывать только измеренные Rds для напряжения 5 В, остальные значения можно будет найти в итоговой таблице.

Теперь, когда подготовительные работы закончены, можно перейти непосредственно к измерениям. Ссылки на купленные лоты приводить смысла не вижу, т.к. для большинства из нас они будут неактуальны – страницы товаров уже забанены.

Измерено: маркировка A1SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 85 мОм, Cg = 236 пФ.

Вывод: ёмкость затвора сильно меньше документированной, из чего можно сделать предположение, что это совсем другой транзистор, представитель более нового поколения. В работе это проблем не создаст, наоборот, облегчит задачу управления транзистором. Остальные параметры соответствуют, хороший транзистор, можно брать.

Неужели на Али перестали обманывать? Смотрим дальше.

Измерено: A2SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 48 мОм, Cg = 207 пФ.

Вывод: Параметры соответствуют, хороший транзистор, можно брать.

Измерено: A3SHB, Vds(max) = 18.5 В, Rds = 94 мОм, Cg = 206 пФ.

Вывод: транзистор демонстрирует прекрасное сопротивление канала, значительно лучше оригинала. А всё потому, что это НЕ ТОТ ТРАНЗИСТОР. Перед нами типичная перемаркировка, при этом испытуемый имеет значительно меньшее допустимое напряжение – 18 В против требуемых 30 В. Ставить такой транзистор в схему может быть просто опасно, ведь схема вполне может оказаться, скажем, на 24 В. По мне, это очень серьезный обман, брать такое точно не стоит.

Измерено: A4SHB, Vds(max) = 25 В, Rds = 46 мОм, Cg = 201 пФ.

Вывод: снова перемаркировка, по сопротивлению канала транзистор соответствует, но по допустимому напряжению – нет. Скорее всего, транзистор сможет работать в цепях 24 В, но без какого-либо запаса. Брать не рекомендовал бы, если только точно не уверены, что транзисторы будут работать при более низком напряжении.

Измерено: A8SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 46 мОм, Cg = 190 пФ.

Вывод: лютая перемаркировка. Из-за технологии изготовления, транзисторы с допустимым напряжением 60 В имеет параметры хуже, чем аналогичные 30-ти вольтовые, поэтому их приобретают и ставят исключительно в схемы с повышенным напряжением. Данные же экземпляры держат всего 24 В, что делает их не просто бесполезными, но и потенциально опасными в схемах на 60 В. Брать нет стоит ни в каком случае.

Измерено: A9SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 92 мОм, Cg = 235 пФ.

Вывод: аналогично предыдущим, лютая перемаркировка. Та же самая проблема с максимальным напряжением, брать не стоит ни в каком случае.

Измерено: A09T, Vds(max) = 21 В, Rds = 43 мОм, Cg = 107 пФ.

Вывод: перемаркировка. Сопротивление канала в полтора раза хуже оригинала, напряжение в полтора раза меньше, зато ёмкость затвора меньше практически в 8 раз! Смысла брать такую подделку нет, если только вам не важна ёмкость затвора, и вы готовы мириться с остальными параметрами.

Измерено: A19T, Vds(max) = 26 В, Rds = 95 мОм, Cg = 232 пФ.

Вывод: перемаркировка. Сопротивление канала в полтора раза выше оригинала, ёмкость в 4 раза меньше, напряжение на 15% меньше. Просто так брать особого смысла нет, но для каких-то применений такие транзисторы пойдут.

Измерено: A29T, Vds(max) = 22 В, Rds = 43 мОм, Cg = 232 пФ.

Вывод: транзистор соответствует по сопротивлению и ёмкости, однако рабочее напряжение в полтора раза меньше. Если учитывать этот факт, ставить в схемы можно, но рекомендовать снова не буду.

Измерено: X1F-X 29, Vds(max) = 36 В, Rds = 47 мОм, Cg = 696 пФ.

Совсем другое дело! Запас по напряжению составляет целых 20%, а сопротивление канала даже ниже оригинального, как, впрочем, и ёмкость затвора. Такие транзисторы вполне можно брать, если, конечно, в данный момент в Чиподипе продаются именно они. А как узнать?

Только одним способом, и, немного подумав, я решил заказать у них «на пробу» четыре модели транзисторов. Ими стали: SI2308, SI2309, AO3400, AO3401:

После чего провел с ними точно такие же испытания (только теперь уже испытывал по одному экземпляру каждой модели).

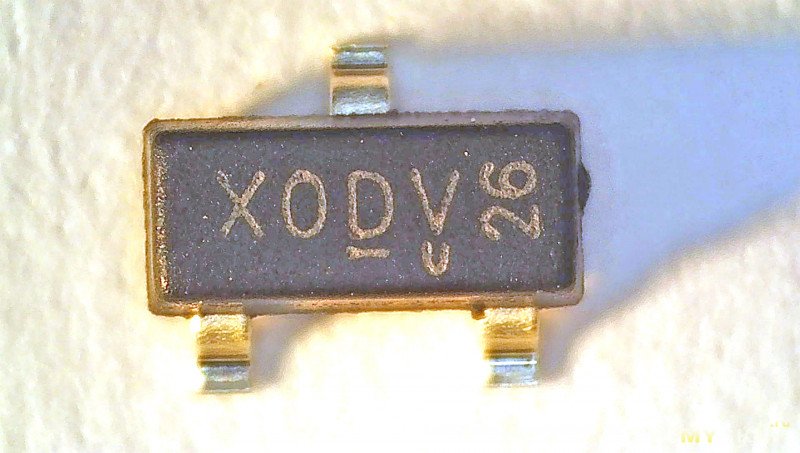

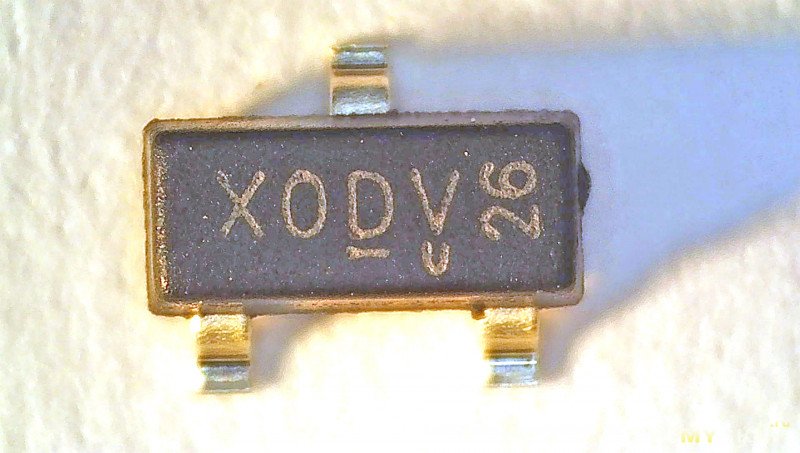

Измерено: X0DV-26, Vds(max) = 35 В, Rds = 21.6 мОм (22 мОм @ 2 A), Cg = 738 пФ.

Вывод: транзистор полностью соответствует документации, можно брать. Дополнительно замерил сопротивление канала при токе 2 А и получил 22 мОм. Увеличение сопротивления канала связано скорее не с увеличением тока напрямую, а с увеличением температуры кристалла от пропускания более высокого тока.

Измерено: X1PV-7R, Vds(max) = 35 В, Rds = 46 мОм (48 мОм @ 2 A), Cg = 801 пФ.

Измерено: X1PV-7R, Vds(max) = 35 В, Rds = 46 мОм (48 мОм @ 2 A), Cg = 801 пФ.

Вывод: транзистор полностью соответствует документации, можно брать.

Измерено: A08, Vds(max) = 69 В, Rds = 65 мОм (69 мОм @ 2 A), Cg = 559 пФ.

Вывод: максимальное напряжение соответствует документации, сопротивление канала в полтора раза ниже, а вот ёмкость затвора в два с половиной раза выше паспортной. Скорее всего, это новые транзисторы, изготовленные по современным технологиям. В реальных схемах на них будет больше динамических потерь (за счет более медленного переключения), но меньше статических (за счет более низкого сопротивления канала). Можно брать.

Измерено: A09, Vds(max) = 59.2 В, Rds = 198 мОм, Cg = 531 пФ.

Вывод: сопротивление канала почти в два раза ниже паспортного, ёмкость затвора в два с половиной раза выше, а вот рабочее напряжение даже чуть ниже нормы. Причем, если у китайских транзисторов оно увеличивалось при «прогреве», то у этого экземпляра наблюдалась обратная картина – сразу после подключения прибора он показал 61 В, но через некоторое время напряжение упало до 59 В и на этом уровне стабилизировалось. Брать можно (особенно, если вам важно сопротивление канала), однако эксплуатировать на напряжениях, близких к максимальному не стоит.

Прокомментирую некоторые особенности. Во-первых, измерение ёмкости затвора с помощью Owon часто давало больший результат, чем LCR-метр. Я предполагаю, что это связано с особенностью алгоритма измерения ёмкости, реализованного в мультиметре – он подает на измеряемый транзистор достаточно большое напряжение, которое приоткрывает его канал и, таким образом, частично добавляет к ёмкости затвора проходную ёмкость транзистора. Чтобы этого избежать при измерении ёмкости с помощью LCR, я установил амплитуду сигнала 0.3 В, но сделал это не сразу, поэтому ёмкость затвора некоторых транзисторы пришлось перемерять. В этом случае в графе ёмкости содержится только одно значение, и оно измерено совсем не у тех экземпляров, которые принимали участие в тестировании.

Во-вторых, оказывается, SI2301 и SI2302 допускают на затворе напряжение не более 8 вольт, а я подавал туда в тестах 9 В и 12 В! Почему же транзисторы не вышли из строя? Ответ простой – это перемаркировка, и тот кристалл, который находится внутри, выдерживает 12 В на затворе. Кстати, у второго экземпляра SI2303 я не смог замерить Vds(max), потому что он вдруг сгорел. Пришлось добавлять третий, поэтому в таблице три строки.

Также я обратил внимание, что при измерении Vds(max), если задержать прибор включенным на некоторое время, напряжение на транзисторе начинает расти. На 1-м экземпляре SI2308 я решил посмотреть, до какого уровня вырастет напряжение, если транзистор «потренировать». Сначала я просто удерживал кнопку прибора включенной и смотрел на показания:

Но где-то примерно в районе 27 В скорость роста напряжения сильно замедлилась, и тогда я подключил транзистор к ЛБП в режиме СС с током 15 мА. Транзистор ощутимо грелся, но напряжение поднялось до 30 В. После я дал ему остыть и снова замерил напряжение прибором – оно поднялось до 29 В! То есть, транзистор «прогрелся» и стал держать больше. Я повторил измерение Rds, и оказалось, что оно не ухудшилось. В таблице этот транзистор обозначен как «1Т».

Если так, то применение транзисторов на 22-26 В в цепях 24 В становится частично возможным – они «прогреются» и токи утечки упадут, однако, оригиналом от этого они всё равно не станут. Кстати, возможно, похожие эффекты наблюдают и аудиофилы, «прогревая» усилители? Подача высокого рабочего напряжения тренирует кристалл, уменьшает токи утечки, что снижает нелинейные искажения. В такой интерпретации эта теория действительно имеет право на жизнь.

Ну, и, наконец, обратите внимание на таблицу в целом. Создается впечатление, что все N-канальные и P-канальные китайские транзисторы имеют примерно одинаковые характеристики, как будто изначально это были одни и те же кристаллы, на которые просто взяли и нанесли разную маркировку. В случае SI2303, возможно, это была даже отбраковка производства, потому что иначе особенно низкое рабочее напряжение я интерпретировать не могу. Кстати, среди купленных SI2303 попался и вот такой экземпляр:

Но здесь приятно удивил Чип & Дип – мало того, что купленные там транзисторы все оказались хорошими, так еще и цены на них вполне демократичны (за исключением SI2309A, который почему-то предлагается в два раза дороже). Да, они в 1.5-2.5 раза выше цен на Али, но ведь и транзисторы тут соответствуют документации, а это может оказаться очень важно.

Что касается транзисторов с Али – каждый может решить сам, брать ему их или нет. Накупать много разных моделей (как это сделал я) точно не стоит, ведь «под капотом», скорее всего, окажутся одни и те же кристаллы. Но вот купить пару лотов N и P-типа, заранее зная, что транзисторы будут 20-ти вольтовые, в принципе, можно. Такое напряжение может оказаться вполне достаточным для многих задач. Главное, что вы теперь знаете, что максимальное напряжение тоже следует обязательно проверять, т.к. оно может быть серьезно ниже паспортного.

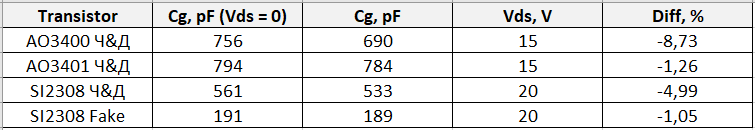

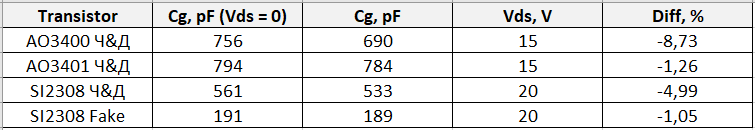

Видно, что ёмкость затвора действительно изменяется при приложении напряжения к стоку. При этом, на всех испытанных экземплярах было отмечено её уменьшение. Однако, это уменьшение оказалось достаточно незначительным и составило от 1 до 9 процентов. Из этого можно сделать вывод, что для обозреваемых транзисторов правильным алгоритмом измерения ёмкости можно пренебречь.

На этом у меня всё, спасибо за прочтение. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Параметры транзисторов, теория

С точки зрения электроники, большая часть современных полевых транзисторов – это электронные выключатели, подключаемые последовательно с нагрузкой. Такие транзисторы штатно могут находиться в двух состояниях: «выключено», когда цепь нагрузки разорвана, и «включено», когда нагрузка подключена к остальной схеме, поэтому их часто называют «ключевыми». Конечно, как и множество других полупроводников, они могут работать и в промежуточном «линейном» режиме, однако в современных схемах он используется значительно реже, поэтому целевым для ключевых транзисторов не является.

Как и биполярный, полевой транзистор имеет три электрода, однако называются и работают они несколько иначе. «Исток» и «сток» образуют канал, выполняющий роль того самого электронного выключателя, проводимость которого можно менять. В исходном состоянии ключевой транзистор закрыт и сопротивление канала достаточно велико, через него текут лишь единицы микроампер. Но если начать повышать напряжение между стоком и истоком, в определенный момент транзистор «сдастся» и ток начнет расти. Это напряжение является максимально допустимым для транзистора и называется Vds(max). И это первый важный параметр полевого транзистора.

Когда транзистор открывается, сопротивление его канала снижается, и по нему начинает протекать ток. Но снижается оно не до абсолютного нуля, а до вполне конкретного значения, называемого Rds(on) или просто Rds. Понятно, что чем меньше Rds, тем лучше транзистор будет проводить ток и меньше греться, поэтому Rds является вторым важным параметром транзистора. Отдельно отмечу, что не только Rds определяет, насколько большой ток можно пропустить через транзистор, у него есть физический предел тока Id(max) и максимальная допустимая рассеиваемая мощность Pd(max). Превышать эти параметры никогда нельзя, иначе транзистор просто выйдет из строя.

Для управления каналом полевого транзистора применяется третий электрод – «затвор». Но в отличие от биполярных «собратьев», которые управляются током, полевые транзисторы управляются напряжением, что значительно упрощает их использование в переключающихся схемах. Не надо думать о коэффициенте усиления, рассчитывать ток базы, предотвращать насыщение и т.д., достаточно просто подать нужное напряжение на затвор транзистора относительно истока, и он откроется. Для закрывания достаточно просто снизить потенциал затвора обратно до нуля. Кстати, Rds сильно зависит от напряжения на затворе, так что в документации на транзисторы всегда указывается, какое именно напряжение следует подать на затвор транзистора для достижения указанного сопротивления канала. Часто в описании транзистора приводится даже несколько значений Rds, соответствующих разным напряжениям на затворе.

Сопротивление затвора исправного транзистора измеряется миллионами и даже миллиардами ом, поэтому, можно сказать, что ток через него не течет вообще. Это позволяет успешно управлять полевыми транзисторами в батарейных схемах с очень малым потреблением. Однако, идеал недостижим, поэтому и у полевых транзисторов есть недостатки. Хоть затвор и не потребляет управляющего тока, у него есть вполне ощутимая ёмкость Cg, которая может достигать даже десятков нанофарад у особенно мощных экземпляров. А чтобы менять потенциал затвора, эту ёмкость надо перезаряжать, что и накладывает ограничение на максимальную скорость переключения полевого транзистора и на мощность «драйвера», который им управляет. Поэтому ёмкость затвора – еще один важный параметр полевого транзистора.

Конечно же, это далеко не все параметры полевых транзисторов, которые можно найти в документации, но это наиболее важные из них, с которыми вам придется или уже приходилось столкнуться при подборе транзисторов. Так что сегодня ограничимся именно ими. Точнее, даже не всеми из них – максимально допустимый ток Id(max) и максимальную мощность Pd(max) я измерять не буду, т.к., во-первых, это не столь актуально для маломощных транзисторов, а, во-вторых, не так-то просто замерить в домашних условиях. Дело в том, что нет четкого алгоритма измерений, какой именно ток и мощность долговременно допустимы для транзистора, да и они сильно зависят от температуры.

Методика измерений

Rds(on) измеряется достаточно просто. Для этого необходимо подать на затвор транзистора относительно его истока заданное напряжение Vgs, после чего просто замерить сопротивление сток-исток с помощью миллиомметра. Или можно подключить между стоком и истоком источник тока СС и замерить падение напряжения на транзисторе в милливольтах, а результирующее сопротивление посчитать по закону Ома. Вот этим методом я и буду пользоваться, а пропускать буду ровно 1 ампер, чтобы было проще считать.Как справедливо заметили в комментариях, для правильного измерения Cg недостаточно просто подключить измерительный прибор между истоком и затвором, дополнительно необходимо подать определенное прямое напряжение между стоком и истоком транзистора. Какое именно, указано в документации на транзистор, для обозреваемых моделей это 15-25 В. Это напряжение несколько изменит ёмкость затвора, так как затвор, на самом деле, это далеко не простой конденсатор. Однако, можно измерять ёмкость и по «упрощенной» схеме, не подавая дополнительного напряжения на сток, а оставляя его висеть в воздухе. В этом случае ёмкость может немного отличаться, но, как я покажу в дополнении в конце статьи, для обозреваемых транзисторов отличие не особо значительное. Поэтому я буду измерять ёмкость по упрощенной схеме двумя приборами – LCR-метром RuoShui 4091C на частоте 100 КГц и обычным мультиметром Owon B41T+.

Измерение Vds(max) немного сложнее, так как требует высоковольтного источника напряжения, поэтому часто в обзорах его не делают. У измеряемого транзистора необходимо закоротить затвор с истоком, после чего начать прикладывать возрастающее напряжение прямой полярности к его каналу. Пока это напряжение недостаточно большое, тока через канал практически не будет. Как только оно подойдет к пороговому значению, ток начнет резко возрастать – произойдет электрический пробой. ВАХ транзистора в этой точке чем-то похожа на ВАХ стабилитрона, а электрический пробой является обратимым, поэтому если ток ограничить разумным значением, транзистор не выйдет из строя. По этой причине высоковольтный источник должен обязательно иметь режим СС. Если же ограничения тока не будет, произойдет необратимый тепловой пробой, после которого транзистор можно будет только выбросить. Кстати, данное свойство полевого транзистора достаточно часто эксплуатируют недобросовестные производители дешевых обратноходовых блоков питания – они намеренно не ставят в своих схемы снаббер, чтобы сэкономить на его стоимости, за счет чего выбросы автоматически гасятся полевым транзистором ключа (к лавинным пробоям современные полевые транзисторы достаточно устойчивы).

У меня для таких измерений есть отдельный специализированный китайский приборчик:

Но произвести их можно и без него. Для этого надо взять источник довольно высокого напряжения и подключить к его выходу резистор, ограничивающий максимальный ток на некотором малом значении, например, 1 мА. Требуемое максимальное напряжение целиком зависит от испытываемых деталей, для обозреваемых транзисторов вполне хватит 70 В.

Корпуса транзисторов крайне малы, надежно зацепиться за их выводы какими-либо зажимами не представляется возможным, поэтому я буду временно припаивать их на макетные платы-переходники. Буду проверять по два транзистора каждого наименования, чтобы исключить случайную ошибку.

На самом деле, данные переходники не очень подходят для корпусов SOT-23, но варианта лучше у меня нет, поэтому буду припаивать к этим. Сначала хотел для каждого транзистора выкладывать именно то фото, где он припаян к переходнику, но потом понял, что остатки флюса на корпусе во многих случаях делают маркировку нечитаемой. А, как известно, пайка без флюса как еда без вкуса, поэтому просто переснял все транзисторы отдельно.

Для поиска справочных параметров транзисторов буду пользоваться сайтом alldatasheet.com, где собрано большое количество документации на разные электронные компоненты. Поскольку одна и та же модель транзистора может иметь достаточно отличающиеся параметры у разных производителей, постараюсь для каждого транзистора выбирать несколько источников. Более подробную информацию приведу в итоговой таблице ниже, а в описании каждого транзистора буду приводить обобщенные диапазоны значений Rds, полученных из разных источников для напряжения на затворе ±4.5 В.

Сопротивление канала буду замерять при трех уровнях напряжения на затворе – 5 В, 9 В и 12 В, к сожалению, второй канал блока питания не выдает других подходящих значений. В описании транзистора буду указывать только измеренные Rds для напряжения 5 В, остальные значения можно будет найти в итоговой таблице.

Теперь, когда подготовительные работы закончены, можно перейти непосредственно к измерениям. Ссылки на купленные лоты приводить смысла не вижу, т.к. для большинства из нас они будут неактуальны – страницы товаров уже забанены.

SI2301

Документация: P-канал, Vds(max) = 20 В, Rds от 80 до 130 мОм, Cg = 880 пФ.

Измерено: маркировка A1SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 85 мОм, Cg = 236 пФ.

Вывод: ёмкость затвора сильно меньше документированной, из чего можно сделать предположение, что это совсем другой транзистор, представитель более нового поколения. В работе это проблем не создаст, наоборот, облегчит задачу управления транзистором. Остальные параметры соответствуют, хороший транзистор, можно брать.

Неужели на Али перестали обманывать? Смотрим дальше.

SI2302

N-канал, Vds(max) = 20 В, Rds от 45 до 72 мОм, Cg = 237 пФ.

Измерено: A2SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 48 мОм, Cg = 207 пФ.

Вывод: Параметры соответствуют, хороший транзистор, можно брать.

SI2303

P-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 150 до 460 мОм, Cg = 226 пФ.

Измерено: A3SHB, Vds(max) = 18.5 В, Rds = 94 мОм, Cg = 206 пФ.

Вывод: транзистор демонстрирует прекрасное сопротивление канала, значительно лучше оригинала. А всё потому, что это НЕ ТОТ ТРАНЗИСТОР. Перед нами типичная перемаркировка, при этом испытуемый имеет значительно меньшее допустимое напряжение – 18 В против требуемых 30 В. Ставить такой транзистор в схему может быть просто опасно, ведь схема вполне может оказаться, скажем, на 24 В. По мне, это очень серьезный обман, брать такое точно не стоит.

SI2304

N-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 50 до 105 мОм, Cg = 240 пФ.

Измерено: A4SHB, Vds(max) = 25 В, Rds = 46 мОм, Cg = 201 пФ.

Вывод: снова перемаркировка, по сопротивлению канала транзистор соответствует, но по допустимому напряжению – нет. Скорее всего, транзистор сможет работать в цепях 24 В, но без какого-либо запаса. Брать не рекомендовал бы, если только точно не уверены, что транзисторы будут работать при более низком напряжении.

SI2308

N-канал, Vds(max) = 60 В, Rds от 95 до 192 мОм, Cg = 240 пФ.

Измерено: A8SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 46 мОм, Cg = 190 пФ.

Вывод: лютая перемаркировка. Из-за технологии изготовления, транзисторы с допустимым напряжением 60 В имеет параметры хуже, чем аналогичные 30-ти вольтовые, поэтому их приобретают и ставят исключительно в схемы с повышенным напряжением. Данные же экземпляры держат всего 24 В, что делает их не просто бесполезными, но и потенциально опасными в схемах на 60 В. Брать нет стоит ни в каком случае.

SI2309

P-канал, Vds(max) = 60 В, Rds от 360 до 550 мОм, Cg = 210 пФ.

Измерено: A9SHB, Vds(max) = 24 В, Rds = 92 мОм, Cg = 235 пФ.

Вывод: аналогично предыдущим, лютая перемаркировка. Та же самая проблема с максимальным напряжением, брать не стоит ни в каком случае.

AO3400

N-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 27.3 до 33 мОм, Cg = 823 пФ.

Измерено: A09T, Vds(max) = 21 В, Rds = 43 мОм, Cg = 107 пФ.

Вывод: перемаркировка. Сопротивление канала в полтора раза хуже оригинала, напряжение в полтора раза меньше, зато ёмкость затвора меньше практически в 8 раз! Смысла брать такую подделку нет, если только вам не важна ёмкость затвора, и вы готовы мириться с остальными параметрами.

AO3401

P-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 53 до 85 мОм, Cg = 954 пФ.

Измерено: A19T, Vds(max) = 26 В, Rds = 95 мОм, Cg = 232 пФ.

Вывод: перемаркировка. Сопротивление канала в полтора раза выше оригинала, ёмкость в 4 раза меньше, напряжение на 15% меньше. Просто так брать особого смысла нет, но для каких-то применений такие транзисторы пойдут.

AO3402

N-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 55 до 70 мОм, Cg = 235 пФ.

Измерено: A29T, Vds(max) = 22 В, Rds = 43 мОм, Cg = 232 пФ.

Вывод: транзистор соответствует по сопротивлению и ёмкости, однако рабочее напряжение в полтора раза меньше. Если учитывать этот факт, ставить в схемы можно, но рекомендовать снова не буду.

AO3401 Ч&Д старый

Посмотрев, что все китайские транзисторы недотягивают по максимальному напряжению даже до 30 В, мне стало интересно, а как же должен вести себя оригинал? Прямо настоящего оригинала у меня, наверное, нет, но есть AO3401, купленный несколько лет назад в Чиподипе. Давайте его проверим тоже. Итак, P-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 53 до 85 мОм, Cg = 954 пФ.

Измерено: X1F-X 29, Vds(max) = 36 В, Rds = 47 мОм, Cg = 696 пФ.

Совсем другое дело! Запас по напряжению составляет целых 20%, а сопротивление канала даже ниже оригинального, как, впрочем, и ёмкость затвора. Такие транзисторы вполне можно брать, если, конечно, в данный момент в Чиподипе продаются именно они. А как узнать?

Только одним способом, и, немного подумав, я решил заказать у них «на пробу» четыре модели транзисторов. Ими стали: SI2308, SI2309, AO3400, AO3401:

После чего провел с ними точно такие же испытания (только теперь уже испытывал по одному экземпляру каждой модели).

AO3400 Ч&Д

N-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 27.3 до 33 мОм, Cg = 823 пФ.

Измерено: X0DV-26, Vds(max) = 35 В, Rds = 21.6 мОм (22 мОм @ 2 A), Cg = 738 пФ.

Вывод: транзистор полностью соответствует документации, можно брать. Дополнительно замерил сопротивление канала при токе 2 А и получил 22 мОм. Увеличение сопротивления канала связано скорее не с увеличением тока напрямую, а с увеличением температуры кристалла от пропускания более высокого тока.

AO3401 Ч&Д

P-канал, Vds(max) = 30 В, Rds от 53 до 85 мОм, Cg = 954 пФ. Измерено: X1PV-7R, Vds(max) = 35 В, Rds = 46 мОм (48 мОм @ 2 A), Cg = 801 пФ.

Измерено: X1PV-7R, Vds(max) = 35 В, Rds = 46 мОм (48 мОм @ 2 A), Cg = 801 пФ.Вывод: транзистор полностью соответствует документации, можно брать.

SI2308 Ч&Д

N-канал, Vds(max) = 60 В, Rds от 95 до 192 мОм, Cg = 240 пФ.

Измерено: A08, Vds(max) = 69 В, Rds = 65 мОм (69 мОм @ 2 A), Cg = 559 пФ.

Вывод: максимальное напряжение соответствует документации, сопротивление канала в полтора раза ниже, а вот ёмкость затвора в два с половиной раза выше паспортной. Скорее всего, это новые транзисторы, изготовленные по современным технологиям. В реальных схемах на них будет больше динамических потерь (за счет более медленного переключения), но меньше статических (за счет более низкого сопротивления канала). Можно брать.

SI2309 Ч&Д

P-канал, Vds(max) = 60 В, Rds от 360 до 550 мОм, Cg = 210 пФ.

Измерено: A09, Vds(max) = 59.2 В, Rds = 198 мОм, Cg = 531 пФ.

Вывод: сопротивление канала почти в два раза ниже паспортного, ёмкость затвора в два с половиной раза выше, а вот рабочее напряжение даже чуть ниже нормы. Причем, если у китайских транзисторов оно увеличивалось при «прогреве», то у этого экземпляра наблюдалась обратная картина – сразу после подключения прибора он показал 61 В, но через некоторое время напряжение упало до 59 В и на этом уровне стабилизировалось. Брать можно (особенно, если вам важно сопротивление канала), однако эксплуатировать на напряжениях, близких к максимальному не стоит.

Сводная таблица

По итогам измерений у меня получилась вот такая таблица:

Прокомментирую некоторые особенности. Во-первых, измерение ёмкости затвора с помощью Owon часто давало больший результат, чем LCR-метр. Я предполагаю, что это связано с особенностью алгоритма измерения ёмкости, реализованного в мультиметре – он подает на измеряемый транзистор достаточно большое напряжение, которое приоткрывает его канал и, таким образом, частично добавляет к ёмкости затвора проходную ёмкость транзистора. Чтобы этого избежать при измерении ёмкости с помощью LCR, я установил амплитуду сигнала 0.3 В, но сделал это не сразу, поэтому ёмкость затвора некоторых транзисторы пришлось перемерять. В этом случае в графе ёмкости содержится только одно значение, и оно измерено совсем не у тех экземпляров, которые принимали участие в тестировании.

Во-вторых, оказывается, SI2301 и SI2302 допускают на затворе напряжение не более 8 вольт, а я подавал туда в тестах 9 В и 12 В! Почему же транзисторы не вышли из строя? Ответ простой – это перемаркировка, и тот кристалл, который находится внутри, выдерживает 12 В на затворе. Кстати, у второго экземпляра SI2303 я не смог замерить Vds(max), потому что он вдруг сгорел. Пришлось добавлять третий, поэтому в таблице три строки.

Также я обратил внимание, что при измерении Vds(max), если задержать прибор включенным на некоторое время, напряжение на транзисторе начинает расти. На 1-м экземпляре SI2308 я решил посмотреть, до какого уровня вырастет напряжение, если транзистор «потренировать». Сначала я просто удерживал кнопку прибора включенной и смотрел на показания:

Но где-то примерно в районе 27 В скорость роста напряжения сильно замедлилась, и тогда я подключил транзистор к ЛБП в режиме СС с током 15 мА. Транзистор ощутимо грелся, но напряжение поднялось до 30 В. После я дал ему остыть и снова замерил напряжение прибором – оно поднялось до 29 В! То есть, транзистор «прогрелся» и стал держать больше. Я повторил измерение Rds, и оказалось, что оно не ухудшилось. В таблице этот транзистор обозначен как «1Т».

Если так, то применение транзисторов на 22-26 В в цепях 24 В становится частично возможным – они «прогреются» и токи утечки упадут, однако, оригиналом от этого они всё равно не станут. Кстати, возможно, похожие эффекты наблюдают и аудиофилы, «прогревая» усилители? Подача высокого рабочего напряжения тренирует кристалл, уменьшает токи утечки, что снижает нелинейные искажения. В такой интерпретации эта теория действительно имеет право на жизнь.

Ну, и, наконец, обратите внимание на таблицу в целом. Создается впечатление, что все N-канальные и P-канальные китайские транзисторы имеют примерно одинаковые характеристики, как будто изначально это были одни и те же кристаллы, на которые просто взяли и нанесли разную маркировку. В случае SI2303, возможно, это была даже отбраковка производства, потому что иначе особенно низкое рабочее напряжение я интерпретировать не могу. Кстати, среди купленных SI2303 попался и вот такой экземпляр:

Выводы

С одной стороны обидно, что покупка полупроводников на Али преследуется самой платформой, лоты постоянно закрываются и приходится идти на всякие ухищрения, когда нужно купить радиодетали. С другой стороны, еще обидней, когда с трудом купленный лот оказывается подделкой или перемаркировкой с совсем другими, обычно худшими, параметрами. И даже никакого нет смысла оставлять отзыв – всё равно завтра этот лот заблокируют, а продавец, в лучшем случае, откроет новый.Но здесь приятно удивил Чип & Дип – мало того, что купленные там транзисторы все оказались хорошими, так еще и цены на них вполне демократичны (за исключением SI2309A, который почему-то предлагается в два раза дороже). Да, они в 1.5-2.5 раза выше цен на Али, но ведь и транзисторы тут соответствуют документации, а это может оказаться очень важно.

Что касается транзисторов с Али – каждый может решить сам, брать ему их или нет. Накупать много разных моделей (как это сделал я) точно не стоит, ведь «под капотом», скорее всего, окажутся одни и те же кристаллы. Но вот купить пару лотов N и P-типа, заранее зная, что транзисторы будут 20-ти вольтовые, в принципе, можно. Такое напряжение может оказаться вполне достаточным для многих задач. Главное, что вы теперь знаете, что максимальное напряжение тоже следует обязательно проверять, т.к. оно может быть серьезно ниже паспортного.

Дополнение про ёмкость затвора

После первой публикации статьи в комментариях справедливо заметили, что для правильного измерения ёмкости затвора необходимо подать на транзистор определенное прямое напряжение между стоком и истоком, тогда значения ёмкости могут получиться другие. Я провел несколько тестов, чтобы понять, как изменяется ёмкость затвора от прикладывания напряжения к стоку. Результаты были получены такие:

Видно, что ёмкость затвора действительно изменяется при приложении напряжения к стоку. При этом, на всех испытанных экземплярах было отмечено её уменьшение. Однако, это уменьшение оказалось достаточно незначительным и составило от 1 до 9 процентов. Из этого можно сделать вывод, что для обозреваемых транзисторов правильным алгоритмом измерения ёмкости можно пренебречь.

На этом у меня всё, спасибо за прочтение. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Самые обсуждаемые обзоры

| +59 |

2833

115

|

| +58 |

2796

93

|

Но мое мнение, в несколько раз ёмкость от этого не возрастет. Основная причина такой ёмкости — более новые технологии изготовления полупроводников. Теперь такое сопротивление можно достичь каналом меньшей площади, соответственно, получается ниже Cg.

А нерабочей полярности, тут, по сути, нет.

Именно поэтому и ограничил амплитуду значением 0.3 В, чтобы ни транзистор не начинал приоткрываться, ни диод не проводил.

Думаю, они экономят на площади кристалла и ставят меньший. А если технологии поменялись и на меньшем кристалле можно получить то же сопротивление — так, отлично.

И ещё. Зануд в комментариях хватает :), но и я вставлю свои 5 копеек. По поводу лавинного пробоя. Где-то давно читал, что тот встроенный диод, что обозначен на УГО — это паразитная структура чисто технологического характера. так уж изготавливаются МОСФЕТы. И на самом деле по свойствам этот диод действительно ближе к стабилитрону, так что вполне себе нормальное поведение. Злоупотреблять не стоит, но я пользуюсь иногда, когда энергия спайков невелика.

Я проверял на 2 А, с ним проблем не было. До меня были обзоры, там и больше пропускали. Возможно, 5.8 А и не сможет, но для таких токов SOT-23 и не стоит использовать, плюс, обычно циферки из даташита для 25 градусов даны, их сразу на 2 делить надо.

Так во многих даташитах на мощные транзисторы прямо указывается, какую повторяющуюся энергию способен транзистор рассеять. Например, для IRF4905 это 20 мДж. При этом, периодичность таких импульсов определяется только температурой кристалла. А, скажем, полная энергия, запасенная в дросселе 47 мкГн при токе 20 А — это лишь 9.4 мДж. То есть, да, такой режим можно считать допустимым. Хотя, я бы всё же ставил снаббер.

Да почему же нелюбимый) Обычный режим, использую, если надо. Просто основное применение современных мосфетов — это переключение, поэтому линейный режим даже рассматривать не стал.

LCR-T4 примерно то же показывал

Как пример из его статьи, первое фото без напряжения, второе тот же транзистор под напряжением, остальные фото просто другие экземпляры. Так что давно ко всему пришли.

1) Большинство этих транзисторов есть в Промэлектроника. Многие изготовлены официальными китайскими производителями, прямые закупки, есть даташиты от производителя. Скорее всего есть и в других местах. Просто в прошлом году там зарегистрировался и делал пару-тройку покупок домой. Была недорогая доставка, есть несколько вариантов доставки на выбор.

2) На Али стали открываться прямые двойники правильных китайцев (для России). Не хочется светить, чтобы не закрыли по просьбе/жалобе наших «друзей». Со старым названием, только небольшое изменение в URL-адресе.

И если бы не приобрел специальный высоковольтный прибор, вряд ли бы сам додумался потестировать Vds.

На моей практике закрывались лоты, где было 3 покупки. Не знаю, как именно это происходит, но, мне кажется, даже если «не светить», всё произойдет весьма быстро.

Но для своих поделок нужны как бы единицы, поэтому, часто имеет смысл пойти в более проверенное место.

Из плюсов — нормальные цены по некоторым позициям (надо было мне 60 штук конденсаторов 330мкФ на 160В — цены алиэкспресса повергают в уныние, с лотереей по качеству (хотя можно было бы списать с продавцом, договориться о скидке, обычно от количества они могут значительно скинуть цену).

В промэлектронике — 56 рублей/ штука, вполне меня устроило (покупал не фирмУ, так, середнячок).

Из минусов — минимальная цена по СТРОКЕ заказа 300 рублей, то есть пару каких-нибудь LM258 не купишь, надо брать сразу 25 штук.

+ сам заказ не менее 500 рублей.

… минимальная сумма заказа на одну позицию по товару с оптового склада – 300 руб.

При этом имеется возможность заказа по некоторым товарам на сумму от 10 руб., для этого в карточке товара необходимо выбрать «Розничный магазин». Обращаем внимание, что есть ряд ограничений: не все товары имеются в розничном магазине, подборка товара из розничного магазина занимает 1 дополнительный день, стоимость товара может отличаться от стоимости с оптового склада.

Обращаем внимание, что в любом случае минимальная стоимость заказа без учёта стоимости доставки 500 руб.

Хорошо бы на картинку с полевым транзистором в начале статьи добавить названия выводов на русском языке.

типа такой

Я говорю, что там вообще никакие буквы не нужны, в том числе и нерусские.:)

1) Стрелочка от затвора => Р-канальный.

2) Направление тока — против диода => исток — внизу, сток — вверху.

Более разжеванный вариант Вы вряд ли где найдете.)

Думаю, такое есть, в основном, на али, где никакого контроля вообще нет.

ну сами они каждый артикул очевидно не проверяют — откуда они могут _знать_?

интересно за что китайцы просят от 2 т.р. за него

А нельзя ли прояснить разницу между понятием «напряжение» и «ток»?

Таким образом, наличие тока всегда подразумевает какую-то работу. А вот наличие напряжения — нет. То есть, для поддержания биполярного транзистора в открытом состоянии надо тратить энергию, а для поддержания полевого — нет.

Или Луны нет, когда мы на нее не смотрим?

если бы у рыбы была шерстьколлапс квантовой функции таки существует — пока не смотришь на частицы — они ведут себя иначе.саморазряд происходит внутри элемента, и вообще может иметь не электрическую а химическую природу :)

или вы пытаетесь докопаться до терминологии и сказать что при отсутствии тока у нас не напряжение а разность потенциалов?

И если вы считаете, что в обзоре ошибка — не проще ли сразу вашу мысль изложить прямо, а не пытаться играть в профессора на экзамене? :)

Если быть прямо уж совсем точным, то зарядом управляется канал полевика. А вот сам полевик (как прибор) — управляется напряжением, которое (в свою очередь) уже создает заряд :)

И доказательства этого всем известны.

Хороший пример — точечная сварка на ионисторах, без драйвера, вгоняющего в затвор десяток ампер, транзистор долго не проживет.

По спецификации у MIC4422 максимум 9 А импульсный. О десятках и тем более сотнях Ампер речи нет.

По точечной сварке — вполне возможно, что транзистор будет жить без драйвера. Если напряжение будет нарастать на его затворе медленно, то и сопротивление канала будет уменьшаться не быстро. То есть ток сварки будет ограничен полевиком. Делал в эпоху ламп накаливания замедлитель их включения на двух полевиках. 100 Вт лампа служила очень долго. А полевики без радиаторов не нагревались существенно за пару секунд.

Другое дело, что такая сварка бесполезна, но полевик пожалуй выдержит, особенно если на радиаторе и ПВ невелик.

Как физика сверхпроводников объясняет экспериментальное не затухание тока в сверхпроводящем кольце? Незначительностью энергии излучения по сравнению с тепловыми потерями при наличии сопротивления и словом «практически не затухает»?

Мне действительно интересно.

Дело в том, что в планетарной модели атома, как мне видится, как раз тот самый случай, когда ток не совершает работы.

Например, в атоме водорода (структуру сложнее я ниасилю) электрон, чем бы он не был, захваченный взаимодействием с протоном, движется типа без ускорения по эквипотенциальной орбите и не излучает.

Это стремное утверждение основано на мнении Галилея, который считал вращение инерционным движением. Ньютон же выбросил вращение из своего закона инерции, и Бору пришлось вводить специальные постулаты, чтобы выправить ситуацию движения электрона с ускорением. По расчетам в этом случае все должно было бы развалиться за 10^−11 с.

Если же принять точку зрения Галилея, то никакие постулаты не нужны, и атом водорода стабилен на законных основаниях.

Но Бор здесь не виноват. По-настоящему он напостулатил позже, когда идею вероятности превратил в сущность микромира.

Движение=жизнь :)))

В разных точках это не я меряю, а Вы предлагаете. А я меряю в одной :-).

Ну, это если бы конденсатор был идеальным и имел сопротивление ноль. Но такого тоже нет :)

Вспомнилась «сила только» от Скорохода.:)

Но там и экзаменаторы отожгли: «основной закон Эйнштейна»…

большая — пребольшая бочка вина.

Заходит покупатель:

— «Ркацители» есть?

— Есть, дарагой, давай бутылку!

Налил из бочки, достал наклейку «Ркацители», наклеил на бутылку.

Заходит другой покупатель:

— «Хванчкара» есть?

— Есть, дарагой, давай бутылку!

Налил из той же бочки, взял наклейку «Хванчкара», наклеил на бутылку.

Заходит третий покупатель:

— «Киндзмараули» есть?

— Есть, дарагой, давай бутылку!

Налил из бочки, достал наклейку «Киндзмараули», наклеил на бутылку.

Заходит следущий покупатель:

— «Саперави» есть?

— Нет, дарагой, нету!

— Вина нет?

— Этикетки закончились !)))))

Вовсе нет. Есть полевые транзисторы со встроенным каналом, по-другому с p-n переходом или JFET. Они в исходном состоянии открыты, пропускают ток.

Очень даже является. Как пример микрофонные (в электретных микрофонах) или для электронных нагрузок.

Думать всегда надо. Например о том, не выбьет ли большая ёмкость мощного полевика выход микроконтроллера.

Маленький кристалл от такого тока мгновенно нагреется, сопротивление изменится, это плохая методика.

Вот совсем не должен. Более того на него нужно подавать определённое напряжение, оно указано в даташите, ну к примеру 10В или 25В. И от этого напряжения ёмкость может очень заметно зависеть.

Если Вы собрались проверять детали на соответствие даташиту, то напряжение нужно подавать не какое есть, а какое указано в даташите, от него зависит получаемый результат.

В электретных микрофонах как раз стоят те самые JFET, а в электронных нагрузках — да, используют MOSFET в линейном режиме. Но, к сожалению, этот режим не является основным для транзисторов по мнению производителей, поэтому во многих даташитах на мосфеты даже нет SOA для DC. Но, думаю, что линейный режим обозреваемых транзисторов в реальной жизни не коснется.

Зачем вырезать из контекста? Ниже параграф про ёмкость затвора :) Вы сначала прочитайте целиком, а потом уже комментируйте.

Мне было бы даже проще замерить миллиомметром. Однако, многие такие измерения не принимают, хотят видеть именно сопротивление при прохождении тока, что я и сделал (в даташитах ведь тоже указывают, при каком токе). Причем, я записывал самое первое значение напряжения, возникающее сразу после подачи напряжения на затвор, чтобы минимизировать влияние разогрева. И, как видите по результатам, проблем с сопротивлением канала я не выявил.

Об этом был первый комментарий, обратили внимание? Во-первых, вряд ли кто-то еще будет проверять купленные транзисторы по полноценной методике, ведь это банально сложно. Во-вторых, насколько полученный результат на что-то повлияет? Ну, допустим, при норме в 200 пФ обычное измерение даст 210 пФ, а полноценное — 300 пФ. Это сильно повлияет на построение электрической схемы? Если уж говорить о параметрах, то правильней было бы измерять заряд затвора при определенном напряжении, а уже потом вычислять ёмкость и строить график. Но кому это надо?

Да, это так. Правильней было бы подать 4.5 В. Но 5 В достаточно близко к 4.5 В, чтобы получить достаточно близкий (не сильно отличающийся) результат. А для динамики были измерения в более высоким напряжением.

Если вы могли заметить, основной упор был сделан на Vgs(max), по которому 7 из 9 моделей транзисторов не подошли. К его измерению у вас тоже есть какие-то претензии? И именно этим я хотел поделиться с читателями, потому что, возможно, кто-то вообще не задумывался, что надо этот параметр проверять.

хотелось бы верить, но…

история, правда, не про эти транзисторы, а биполярные в том же SOT23 (s8050 или что-то похожее) — и догадались некоторые специалисты применить такой в качестве силового элемента в линейном стабилизаторе напряжения с закономерным итогом через пару месяцев эсплуатации. Это был радиоприемник Ижеского радиозавода (точнее, типичная китайская шляпа не лучшего исполнения, и даже на отверточную сборку, я бы сказал, не тянущая). Повесил что-то в TO-126, и сносу ему не будет теперь

Возможно, схема изменялась в процессе «эволюции», ток её потребления рос, а вот про стабилизатор забыли.

Лира РП-249 это был, нашел в архиве фотографий

отличия JFET и MOSFET лишь в методе изоляции канал и затвора.

«какой» канал получится определяется лишь параметрами его легирования.

Из наших старых какие-то были КП301 или КП304.

Ключевые слова: Depletion mode

структура у них разная и следствие в виде паразитного диода, если вы про это, тоже разная.

Можно ещё добавить, что большинство современных мосфетов имеют встроенные защитные элементы (стабилитроны), ограничивающие максимальное напряжение затвор-исток и сток-исток. Без них мосфеты будут очень чувствительны к статике.

можно сказать еще хужей — там получается паразитный биполярный транзистор.

в общем лучше вот.

habr.com/ru/articles/724334/

Этот диод иногда мешает, потому для ключа ставят два «встречных» мосфета.

в JFET этот паразитный диод «не проявляется» т.е. отсуствует. поэтому иногда его принципиально используют вместо MOSFET

потребность в дополнительных защитных диодах я тоже не исключал :)

если вас замкнуло на мощные ключи, то лишь ваше проблемы :)

и да, любой диод имеет участок электрического пробоя и вполне может работать в этом режиме без нарушения характеристик. смотри ВАХ диода.

Я бы ещё посмотрел на параметр Vgs(th). Не знаю, как сейчас дела обстоят, но достаточно давно сравнивал оригинальные irlml2502 с поддельными, у вторых порог открытия был значительно выше. Возможно, с текущими технологиями изготовления это перестало быть актуальным и у всех порог низкий, не знаю. Да и разброс по даташиту большой у этого параметра, но всё-таки 0.5-1.2В у 2302 против 1-3В у 2308, должна быть заметна разница.

PS В заголовках, я так понимаю, очепятка в SI208 и SI209.

Спасибо, поправил.

Мало кто способен так заморочиться жертвуя своим личным временем.

Но вот, если честно, для этой мелочи и батарейно — аккумуляторного применения Vgs(th) иногда важнее всех прочих рассмотренных параметров. Или не важнее, но тоже основной.

Надеюсь, что «сапожник без сапог» не долго просуществует и уважаемый kdekaluga обзаведется маломощным ( не обязательно, можно и мощным) регулируемым источником 0....10В. :-))))

Есть уже :) Просто почему-то недооценил важность параметра. У двух отдельно замерил, получил 0.62 В, то есть, для батарейного применения самое то.

Вероятно, сейчас набегут минусаторы, не листавшие датошитов… :)

А народ видит 5,7 А, ну и использует.

Я не спец в технологиях, но этот мосфет вполне себе планарный, думаю в нем на кристалле «нарисованы» 100500 мелких тр-ров, соединенных параллельно.

Да и в " мощных" корпусах не сильна. Проблема в местном перегреве кристалла.

Максимальная мощность будет в момент, когда транзистор открыт наполовину — на нем будет падать 2.5 В и еще 2.5 В на нагрузке. В этом случае ток будет 313 мА, и мы снова отлично попадаем в SOA.

То есть, усилитель мощности с такими параметрами на таком транзисторе сделать можно. При этом, он будет обеспечивать 3 Вт выходной мощности на постоянном токе. Вполне себе вариант применения.

Да и речь о том, что смотрят на 30 В и 5,7 А, а тут 2,5 и 300 мА.

А во многих даташитах и нет упоминания о DC на SOA.

P.S. К сожалению, тут невозможно понять, кому и на что вы отвечали, если мне на предпоследнее сообщение, то там было «чисто в теории».

Это примерно 25х25 миллиметров) Это огромный полигон в сравнении с самим транзистором, и отводить он будет всего лишь

То есть, очень мало :) Имея такие площади, намного разумней DPAK выбирать.

в современных «качественных» полевиках крутизна настолько большая, что практически не влияет на работу полевика и линейный режим не учитывают в расчетах и не пишут в документации параметр крутизна характеристики.

И теперь совсем новые.

крутизна есть есть, но очень большая. 9 вольт открывает канал на 60А минимум.

Никто не спорит про ключевой режим.

Вы у него

посмотрите.

Пс так обрезает редактор под Андроид.

И нафига точное управление в ключевом режиме?

А я о проблемах применения в линейном, точнее нежелательность или не возможность такового.

применение ООС в полевике делает его характеристику более линейной и менее крутой. так полевики и используют в аналоговых усилителях.

Аналогичный опыт.

Мне кажется, и я сталкивался с таким — китайский полевик на 24 В грелся и «пропускал» ток (хотя открывался как положено). Я тогда подумал, что у него затвор подпортился, просто поменял на другой и «прошло». Теперь тоже, думаю, в этом была причина, просто второй экземпляр чуть больше напряжение держал.

К аудиофильским «прогревам» это не имеет никакого отношения. Но это — отдельная тема.

А что именно в транзисторах происходит этих я понятия не имею. Просто обратил внимание, что рабочее напряжение некоторое время возрастает. Сомневаюсь, что в них что-то выгорает, т.к. сопротивление канала после тренировки больше не стало.

В полупроводниках конечно совсем другая физика, электролиза там быть не может, но вероятно под действием электрического поля, близкого к пробивному, с каналом некие превращения происходят.

А. Забайрацкий, su.hardw.audio 2000г.

Действительно, про пробив и изоляцию «проблемного участка» — это кажется про бумажные конденсаторы типа ниших МБГО. В той же эхе.

Про бумажные точно такое было. Но их сейчас мало кто использует. Правда, современные пленочные, мне кажется, ведут себя так же — те, что включены подолгу в сеть медленно теряют ёмкость. У меня таким снижается скорость вращения вентилятора вытяжки. Раз в несколько лет конденсаторы приходится менять, хоть они и на 630 В. То же самое происходит в «блоке питания» электрочайника, там через конденсатор и стабилитрон питается МК.

Я предполагаю, что это из-за редких высоковольтных импульсов в сети — они постепенно съедают рабочую поверхность конденсаторов.

— самые стрёмные из моей практики — МБМ — это древнючие такие аксиальные алюминиевые бочонки, массово в ламповых советских изделиях использовались, соответственно они на высокое напряжение и я пытался их использовать в сетевых слаботочных безтрансформаторных БП, но оказалось, что у них большие токи утечки и любят взрываться — видимо возраст и технология не даёт им второго шанса — только на помойку такие.

— те же электролиты, как оказалось (для меня), имеют практически отдельный класс — «силовые» — у них специально умощнённая конструкция — толще выводы и обкладки — они рассчитаны на большие заряд-разрядные токи. Кажется это наши К50-18. Попытка применять вместо них ширпотребные — скажем в трансформаторных сварочниках — приводит к быстрой деградации и выходу из строя.

А во-вторых, электролитические конденсаторы — это всё-таки не акумы и не ионисторы, скорость заряда там ограничена ESR, а не какими-то химическими процессами.

А по функциональности приборчик очень понравился — и стабилитроны любые берет, и диоды в обратную сторону, и транзисторы.

Но меня давно мучает вопрос по электрическому пробою. Вот, допустим, поставил я ключ на 20 Вольт в 24 Вольтовую цепь для управления светодиодами (7 белых светодиодов + токоограничительный резистор). Как будет вести себя транзистор? У светодиодов широкая запрещённая зона, на токах в микроамперы падение напряжения будет в районе 2 Вольт, т.е. полевику достанется всего 10 Вольт, но в этом случае у него не произойдёт электрического пробоя.

Или моя логика где-то даёт сбой?

т.е. транзистор вполне нормально будет работать при несколько большем напряжении.

не скажу про коэффициент запаса для электронных компонентов, но к примеру, гост для элементов трубной арматуры говорит что проверочное давление должно быть в два раза выше рабочего.

производитель не гарантирует работоспобность в таком режиме. т.е. использование в таком режиме на свой страх и риск.

на полевике будет 24 вольта в выключенном состоянии. ток через диоды и резистор отсутствует — падение напряжение =0.

Только мультиметром обычным замерить ничего не получится, у него сопротивление 10 МОм. Это мало для таких измерений, нужны гигаомы.

в том числе и 24 вольта на ключе :)

при расчетах проверяется самый сложный случай — т.е. +24 вольта на ключе.

agrundic, сейчас также.

Специально КТ315А с условным h21э = 50 (когда могли получить 300 для Е) не делали.

Если надо — лучше покупать на внятных платформах вроде LCSC или Chipsmall и не играть в азартные игры с отбраковкой или перемаркировкой с Али. Да, возможно не будет чудес невиданной щедрости, зато компоненты в рабочем устройстве не будут испускать волшебный дым или демонстрировать пиротехнические эффекты.

Действительно транзисторы с алика, мягко говоря, «не то чем кажутся»© (в данном случае маркируются), но если использовать на 5/3,3V вполне имеют право на применение с учётом цены. Обычно беру 50/100шт. 3400/3401, выборочно тестирую 2-3 экземпляра на токах с большим запасом и делаю вывод о возможности использовать в пределах «партии».

Результат не впечатляет, но в конкретном месте…

Крайние замеры получались (для 3400):

Ugs=4.4V — Is=1A/55mΩ Is=2A/66,5mΩ Is=3A/74mΩ

Ugs=2.5V — Is=1A/70mΩ Is=2A/81mΩ Is=3A/107mΩ

Ugs=2.5V — Is=1A/59mΩ Is=2A/63,5mΩ Is=3A/67,2mΩ (т.е. существенная разница только на больших токах, которые в этом конкретном месте были не нужны).

Я ж не агитирую за алик и в чипдипе тоже беру часто, но «всё зависит от всего».

Если не лень, гляньте сопротивление при 2.5V на затворе у настоящих 3400.

Я, когда тесты у себя проводил, обратил внимание, что само сопротивление канала от тока практически не зависит. А вот зависит оно от температуры, которая уже зависит от тока. И на большом токе сразу после включения сопротивление очень близко к обычному, а потом начинает достаточно сильно расти. То, что подделка сильно отличается только на больших токах говорит о более сильной зависимости сопротивления от температуры.

Хорошо, попробую.