Астрономический бинокль Sky Rover UWA 2×54: «волшебные очки» для созерцателей неба

- Цена: 13495 ₽

- Перейти в магазин

Ровно шесть лет прошло с того дня, как я опубликовал обзор бинокля Vixen 2.1×42 Constellation, на тот момент представлявшегося идеалом сверхширокоугольного бинокля малой кратности. Однако шли годы, технологии совершенствовались, и вот на горизонте призывно засияла новая путеводная звезда.

Нечеловеческим напряжением воли я удерживался от приобретения очередного бинокля, однако итог битвы вожделения с жадностью был предрешён, и за пару дней до наступления 2025 года я стал обладателем новенького Sky Rover 2×54. И вот, немало в него понаблюдав, готов поведать почтенной публике о достоинствах и недостатках этого замечательного оптического прибора.

Кто-то может вспомнить прежние мои обзоры и задаться резонным вопросом, что я с таким количеством биноклей делаю. Ну то есть варю ли из них суп, солю или мариную. И, может быть даже, уже приготовил блокнот и авторучку в надежде получить рецепт.

На самом деле бинокли для меня не фетиш и не предмет коллекционирования. Это лишь у самурая нет цели, а есть только путь. У меня же цель есть: достичь совершенного наслаждения от созерцания звёздного неба. И я, по мере сил своих, стараюсь её достичь.

Как-то однажды, знакомясь с передовым зарубежным опытом астрономических наблюдений, наткнулся я на обсуждение достоинств и особенностей различных галилеевских биноклей. И, среди всего прочего, там прозвучал тезис, что Vixen, конечно, хорошо, но Omegon 2×54 — лучше, поскольку у него поле зрения мало того, что шире, так ещё и ровнее. Резкое падение разрешения на внешней трети поля Vixen’а я и сам отмечал в обзоре того бинокля. Однако чёткого понимания, насколько Omegon в небе превосходит Vixen’а в руках, по итогам того обсуждения у меня не сформировалось, и потому «задрав штаны, бежать за Омегоном» я не спешил. Однако пометку на полях памяти всё же сделал.

Тем более, что на Omegon’е свет клином не сошёлся: полностью аналогичный бинокль в США и Европе продавался с маркировкой «Orion 2×54», в Японии — как «Kasai 2×54», а несколько позже то же самое появилось и на AliExpress, но уже под именем «Sky Rover 2×54».

Долго ли, коротко ли, но близились очередные новогодние праздники. И как-то так вышло, что на Алиэкспрессе этот бинокль вдруг подорожал вместе с долларом, а вот в российском магазине «Звездочёт», наоборот, подешевел из-за новогодних скидок аж на полторы тысячи стремительно деревеневших денежных единиц. Поскольку разница между двумя вариантами в деньгах составляла считанные сотни рублей, а бинокль я бы получил на пару недель раньше, я взял, да и заказал бинокль, где поближе, ожидая его к началу предпраздничных выходных.

Давно я не ждал ничего с таким вожделением, как эту посылку. Однако мирозданию было угодно сыграть надо мной злую шутку. Заказал я оформил 20-го числа, и в тот же день магазин его отправил СДЭКом в ближайший к нам пункт выдачи. Сайт транспортной компании предрекал дату доставки 27 декабря, однако что-то пошло не так, и получить свой оптический прибор мне довелось лишь 30-го.

Бинокль упакован в простецкую коробку из коричневого гофрокартона с наклеенной на лицевую сторону этикеткой, сообщающей, что внутри этой коробки находится, и где оно было произведено.

Противоположную поверхность коробки украшает оригинальное китайское название фирмы-производителя.

Внутри коробки — три пакетика.

В самый большой из них упакован чехольчик с биноклем, в тот, что поменьше — нашейный ремень, ну а самый маленький содержит тряпочку для протирки оптики. На этот раз тряпочка оказалась бежевой.

Нашейный ремешок 90-сантиметровой (плюс-минус десяток сантиметров на регулировку) длины, украшенный фирменным логотипом, приятен во всех отношениях и имеет широкую манжету из резиноподобного материала, который немного растягивается. Недостаток у ремешка всего один, зато фатальный; эту печальную историю я поведаю чуть позже.

На этом содержимое коробки исчерпывается. Но не кажется ли вам, что среди перечисленного чего-то не хватает? Чего-то настолько привычного, что даже не сразу понятно, о чём речь? И вы абсолютно правы! В коробке с биноклем не оказалось привычных уже бумажек — руководства по эксплуатации, гарантийного талона, карточки контроля качества. Ну да ладно, галилеевский бинокль, чай, не бином Ньютона, и без инструкции разберёмся. Давайте лучше посмотрим на то, что есть.

Театр, как известно, начинается с вешалки, а бинокль — с кофра. Здесь вместо кофра мягкий чехол, в целом производящий положительное впечатление: снаружи — довольно толстая синтетическая ткань, внутри — слой упругого материала, способного погасить несильный удар.

Клапан грамотно расположен, закрывается на «молнию» с двумя «бегунками» и не мешает извлекать бинокль из чехла (чем не могут похвастаться чехлы бинокля Vixen 2.1×42 Constellation или монокуляра МП2 8×30).

Сзади на чехле присутствует петля для ношения на ремне, причём она не пришита к чехлу намертво, а застёгивается на «липучку» (точнее — на две «липучки», чтобы уж наверняка случайно не расстегнулась). То есть надеть чехол на ремень или снять его можно, не вынимая ремня из брюк. До полного счастья не хватает только металлического кольца под карабин.

Единственное, что мне пришлось не по нутру — красный кружок с логотипом. Более всего он похож на аппликацию, пришлёпнутую горячим утюгом (во времена оны бытовала такая технология кустарного нанесения принтов на одежду), то есть выглядит откровенно дёшево. Не говоря уже о том, что красный кружок с белыми буквами сильно смахивает на попытку хотя бы издали ассоциироваться с совсем другим производителем оптики.

Внутри чехла сокрыто самое главное, ценное и желанное, то есть бинокль. Разумеется, завёрнутый ещё в один пакетик.

После того, как бинокль от пакетика будет освобождён и счастливый владелец вдоволь на него налюбуется, в нём проснётся нестранное желание продеть в проушины ремешок и повесить бинокль на шею. Тут-то он и обнаружит тот душераздирающий факт, что бинокль отдельно в чехольчик входит и выходит, а вот вместе с комплектным ремешком — уже нет. В общем, ситуация анекдотическая: «Бинокль, ремешок, чехол: вы можете выбрать любые два предмета».

Объективы и окуляры бинокля закрыты крышечками из мягкого прорезиненного пластика. Крышечки качественные, держатся плотно, недостаток у них лишь один: если случайно нажать в центр крышечки объектива пальцем, за счёт мягкости её можно продавить до самой полевой линзы и оставить на ней след.

Под крышечками мы найдём объективы и окуляры бинокля; и те, и другие покрыты многослойным просветлением хорошо заметного зелёного оттенка (напомню, у аналогичного бинокля Vixen просветление было лиловым и менее насыщенным).

Vixen 2.1×42 Constellation (слева) и Sky Rover 2×54 (справа)

Полевые линзы объективов имеют диаметр 54±1мм, глазные линзы окуляров — 20±1мм. Оправы окуляров металлические, с рифлением «пирамидками», прикручены винтами под крестовую отвёртку. Винты почему-то серебристые, совсем не в тон корпуса.

Вращение окуляров при фокусировке требует заметного усилия (которое становится ещё больше при низких температурах), благодаря чему однажды сфокусированный бинокль способен держать наводку на резкость неделями, если не месяцами. Фокусировка у бинокля раздельная, т. е. резкость для каждого канала настраивается индивидуально.

Высота бинокля Sky Rover 2×54 при фокусировке на бесконечность составляет 45 миллиметров и практически не отличается от Vixen 2.1×42 Constellation, как видно на нижеследующем фото.

Vixen 2.1×42 Constellation (слева) и Sky Rover 2×54 (справа), вид сбоку

А ещё там видно, что китайский производитель скопировал не только габариты, но и практически весь дизайн японского предшественника.

Получить же представление о размерах бинокля в целом можно по другому кадру, где рядом с обозреваемым Sky Rover 2×54 для масштаба размещён аккумулятор типа АА.

Как видите, бинокль очень компактный; в комплектном чехле он с запасом умещается в кармане осенней куртки.

Sky Rover 2×54 построен по обретшей в последнее время популярность схеме с одинарным мостом из толстых фрезерованных стальных пластин. Раньше у меня имелись определённые сомнения и опасения насчёт механической прочности такого моста, однако годы использования галилеевского Vixen’а, к которому немного позже присоединился аналогично устроенный Kasai 3×50, их развеяли. Остаётся ещё шанс, что оптические оси «половинок» бинокля изначально окажутся несоосны, однако жалоб на заводскую юстировку этой модели бинокля я не нашёл; с моим экземпляром также всё оказалось в порядке.

Масса бинокля — 381 грамм, на 34 грамма легче, чем Vixen, хотя корпус у Sky Rover такой же цельнометаллический, а сам бинокль крупнее.

Экономия массы достигнута за счёт толщины тубусов: у Sky Rover они тонкие, в отличие от толстостенных цилиндров Vixen. Корпус бинокля немагнитный, за исключением соединяющего тубусы серебристого «моста». Толщина «моста» — те же 4мм, что и у Vixen.

Согласно показаниям штангенциркуля, внешний диаметр тубусов бинокля равен 58,3мм, а внешний диаметр оправы окуляров составляет 40,8мм. Вторая цифра будет полезна тем, кто захочет подобрать для этого бинокля мягкие (и тёплые) наглазники. Ну а первая… Первая открывает путь к простой и предельно быстрой настройке межзрачкового расстояния.

Первое, что для этого потребуется — посетить салон оптики и проверить зрение. Там вы узнаете своё межзрачковое расстояние, и, если повезёт, ничего более. Если же не повезёт, в довесок получите рецепт с индивидуальными параметрами для изготовления очков.

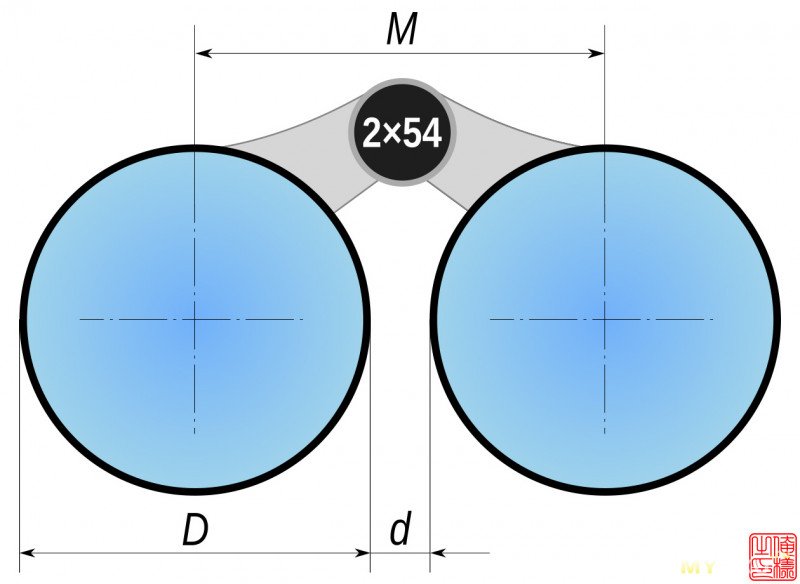

Теперь давайте взглянем на нехитрую схему, изображающую галилеевский бинокль, вид спереди.

Если диаметр внешнего тубуса обозначить как D, дистанцию между тубусами — как d, а межзрачковое расстояние — как M, очевидно, что

M = D + d

Диаметр тубуса мы измерили, межзрачковое расстояние тоже знаем, осталось выставить правильный просвет между тубусами, равный, очевидно, М — D. Сделать это нетрудно при помощи обычной линейки. Или же можно изготовить эталон нужной ширины и с его помощью моментально настраивать бинокль на своё межзрачковое расстояние. А настраивать придётся, поскольку ошибка в расположении бинокля относительно зрачков наблюдателя отзовётся ухудшением изображения.

Для установки на штатив бинокль оборудован гнездом с резьбой 1/4". Находится оно под декоративным колпачком, закрывающим центральную ось. А ещё этот колпачок скрывает различия в культуре японского и китайского производства.

Если японский бинокль без декоративного винта выглядит не хуже, чем с ним, то у китайского аналога под металлической гильзой с логотипом и серийным номером — царапины, оставленные сборочным инструментом, и не слишком аккуратно отпиленная шпилька внутри центральной оси.

Закончив изучение экстерьера бинокля, проясним его возможности в наземных наблюдениях. Начал я с минимальной дистанции фокусировки, для оценки которой даже не потребовалось покидать тёплую квартиру. Оказалось, что кратчайшая дистанция, на которую способен сфокусироваться бинокль, составляет около 90 сантиметров.

Выйдя на лоджию, я продолжил изыскания и не спеша обозрел в бинокль окрестности. Первое, нужно отметить — ощущение яркости, чистоты и объёмности изображения. Объём особенно хорошо заметен на удалении до 15-20 метров, и ощущается на дистанции приблизительно до 100 метров. Глубина резкости очень велика: сфокусированный на бесконечность бинокль позволяет видеть резкими объекты в 15 метрах от наблюдателя.

В центральных 50% поля зрения резкость отличная, приблизительно до 2/3 поля — хорошая, далее — удовлетворительная и лишь на крайних 10-15% падает до откровенно плохой, когда мелкие детали смазаны до неразличимости.

Край поля зрения нерезкий, при этом на 5-7% поля зрения вблизи края присутствует затемнение.

Хроматическая аберрация в центре поля отсутствует; при наблюдении контрастных объектов (тёмный край забора на фоне белого снега) фиолетово-салатовый хроматизм возникает на удалении около 50% от центра поля зрения и продолжает расти по мере приближения к краю. При наблюдении «обычных» наземных объектов, даже достаточно сложных, хроматизм практически незаметен.

Дисторсия у бинокля положительная, то есть «подушкообразная», по абсолютной величине небольшая, благодаря чему искажения геометрии практически незаметны. При панорамировании «эффект глобуса» (он же «rolling ball») минимален и неприятных ощущений не вызывает.

В обзоре бинокля Vixen 2.1×42 Constellation в числе его недостатков я отмечал чувствительность к правильному положению зрачков наблюдателя относительно оптических осей бинокля. Так вот, Sky Rover 2×54 страдает тем же самым в ещё более выраженной форме: «неправильное» положение зрачка тут же отзывается не только появлением хроматической каймы, но и ощутимым снижением резкости.

Изучение этого эффекта на точечных источниках света показало: смещение оптической оси тубуса от оптимального положения приводит к появлению астигматизма. Небольшое отклонение ощущается как нерезкость, не исчезающая при перефокусировке; если ошибка положения велика, точечные объекты начинают вытягиваться в штрихи. Данный эффект не зависит от диаметра зрачка наблюдателя и одинаково досаждает что днём, что ночью.

Хуже всего ситуация, когда соосность нарушена лишь для одного глаза. В этом случае возникает назойливое ощущение нерезкости в одном канале, вслед за которым приходит мысль о том, что фокусировка сбилась и желание её «подкрутить». Однако кручение фокусера ситуацию не улучшает, что раздражает ещё сильнее. В такой ситуации главное — не хвататься сразу за фокусировочный узел, а проверить положение бинокля относительно глаз.

А ещё Sky Rover отстаёт по очень плохо формализуемой, но легко ощутимой характеристике, которую я бы назвал комфортностью для зрения, особенно важной как раз при ночных наблюдениях. Сложно сказать, почему, но в Vixen смотреть «легче», его достаточно просто поднести к глазам. Sky Rover же требует от зрения несколько секунд на привыкание.

Чтобы было сподручнее изучать качество изображения, я водрузил бинокль на штатив и заодно оценил, насколько удобно им пользоваться в такой конфигурации.

Для окологоризонтных наблюдений такой подход работает отлично, но чем выше наблюдаемый объект, тем неудобнее становится подбираться к окулярам. Для наблюдения объектов выше 30° над горизонтом бинокль придётся либо снимать со штатива вообще, либо пересаживать на специальную монтировку типа «параллелограмм».

Пока бинокль был закреплён на штативе, я замерил его действительное увеличение. Для этого я сфотографировал один и тот же удалённый объект на Pentax Q7 с объективом Pentax 01 Standard Prime сначала «как есть», а потом — через окуляр бинокля. Измерив в Photoshop размеры обоих изображений объекта в пикселях, через их отношение я вычислил увеличение бинокля. Оно получилось равным 1,9×, что на 5% меньше заявленного.

Здесь нужно отметить, что увеличение бинокля заметно меняется при перефокусировке. При фокусировке вдаль увеличение уменьшается, вблизь — растёт. Само по себе это не слишком важно, но если фокусировка для правого и левого глаза будет сильно различаться, разным окажется и масштаб изображения в левом и правом канале. Человеческое зрение же устроено так, что оно способно сравнительно легко компенсирует небольшую несоосность каналов по горизонтали, с бо́льшим напряжением — расхождение по вертикали, и очень плохо переносит несовпадение масштаба.

Сравнивая бинокль Sky Rover с аналогом от Vixen, прежде всего хотелось бы отметить большую «прозрачность» новинки, а также отличия в цветопередаче: здесь китайский производитель уверенно обошёл своего японского предшественника. Выяснилось, что Vixen всё-таки добавляет в изображение «теплоты», в то время, как в Sky Rover изображение нейтральное или даже чуть «холодное». Поле зрения у Sky Rover не только шире в принципе, но, что более важно, его внешняя треть не выглядит откровенно нерезкой.

«Первосветие» новенькому биноклю я устроил прямо в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. Поначалу состояние неба откровенно разочаровывало: то ли плотная дымка, то ли тонкая облачность ограничивала невооружённый глаз звёздами 3,5ᵐ. При иных обстоятельствах я бы такое небо мудро проигнорировал, однако желание опробовать обновку на новогодних звёздах было сильнее любых доводов здравого смысла. Потому что, как все мы знаем с детства, в новогоднюю ночь иногда случаются настоящие чудеса.

В первую голову требовал разрешения сакраментальный вопрос: «если SkyRover на Vixen налезет, кто кого заборет?». Ради его разрешения я взял в каждую руку по биноклю, чтобы можно было сменить один на другой за считанные секунды, и, таким образом, сравнить их в максимально идентичных условиях.

Первым параметром сравнения было, конечно же, поле зрения. В теории, 36° Sky Rover’а должны были в полтора раза превзойти 25° Vixen’а. На практике поле у нового бинокля действительно оказалось шире, но не настолько, чтобы сподвигнуть меня на восторженное «Вау!». Если располагать его перед глазами так, чтобы наблюдать было удобно, поле будет ограничено куда боле скромными 28-30°, как раз такое поле зрения позволяет видеть одновременно звёзды Сириус и Беллатрикс (γ Ориона). Пожертвовав удобством и прижав бинокль к глазам плотнее, можно расширить поле зрения до 33° (угловое расстояние от Сириуса до Альхены, γ Близнецов).

Где же «паспортные» 36°? Не знаю. Возможно, какими-то ухищрениями можно достичь и такого результата, однако повторюсь: мой максимум — 33°. И, в любом случае, «комфортное» поля зрения отличается от «рекордного», едва достигая 30°.

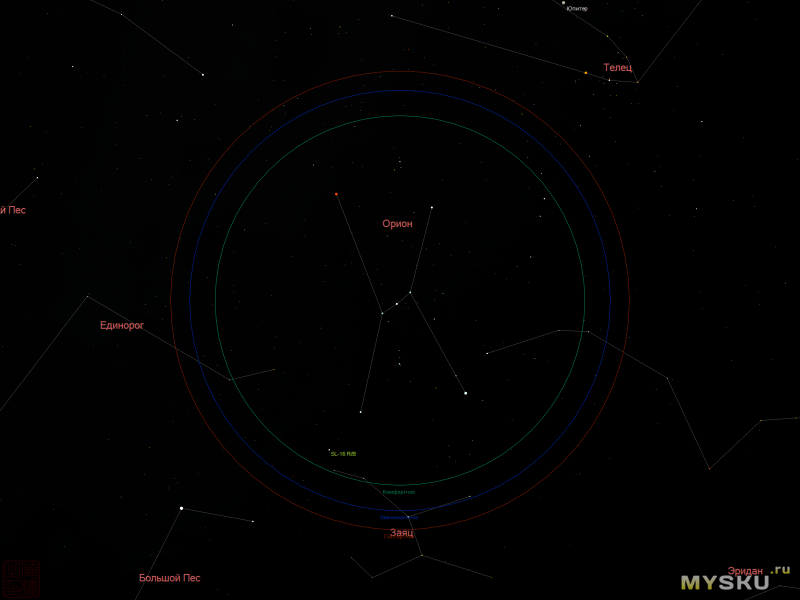

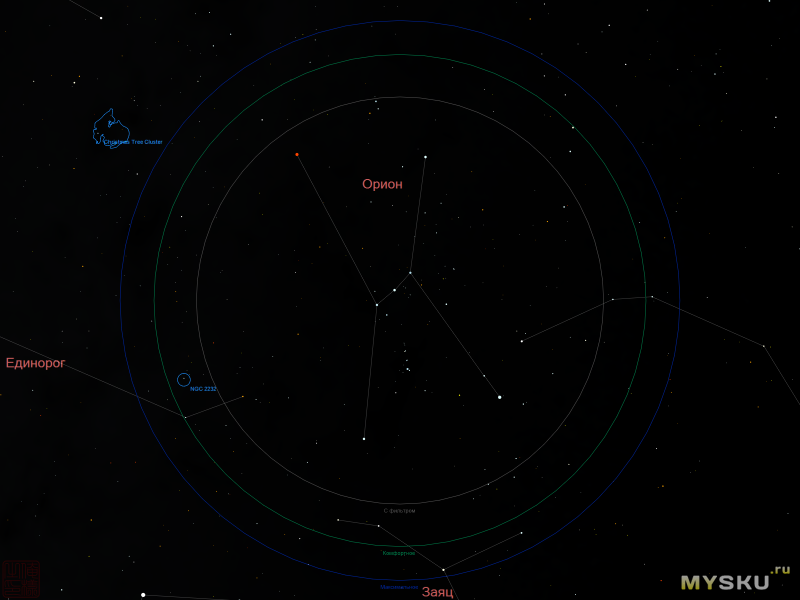

Много это или мало? В тридцать градусов, к примеру, с запасом укладывается созвездие Ориона с «головы» до «пят»,

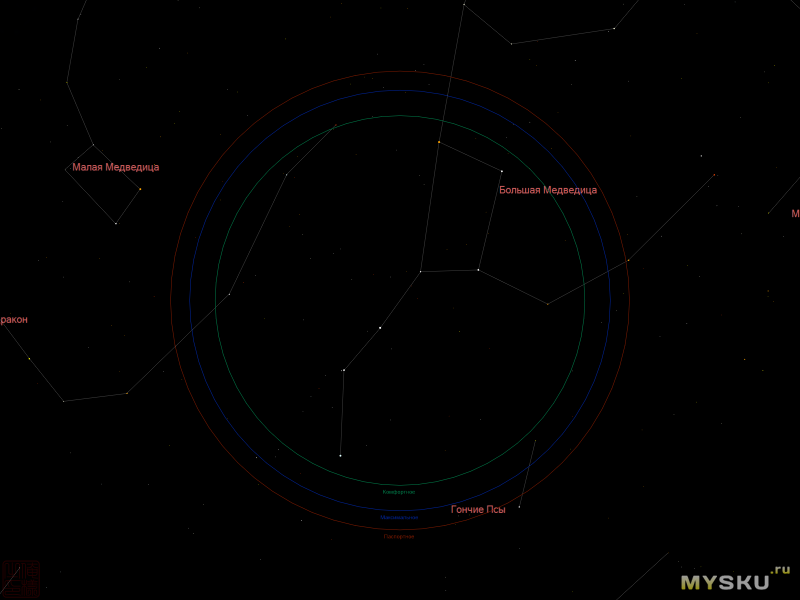

весь «ковш» Большой Медведицы

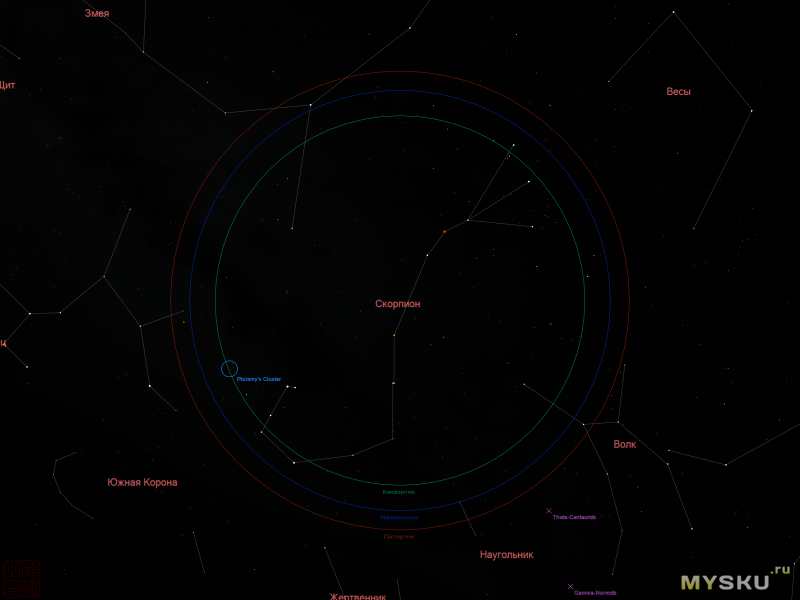

и даже «классическая» фигура созвездия Волопаса. А 33° способны полностью вместить созвездия Льва и даже Скорпиона.

Другой столь же важный параметр — проницание. Здесь всё оказалось просто: новый бинокль уверенно выиграл у старого. То, что SkyRover показывает «ярче», я заметил сразу, однако для полной уверенности требовалось найти «пограничный» объект, который в один бинокль ещё видим, а в другой — уже нет. Таким объектом оказалась звезда ν Льва, в Sky Rover наблюдавшаяся уверенно и постоянно, а в Vixen – лишь изредка, в моменты наилучшего состояния атмосферы.

Причём если на «хорошем», прозрачном небе бинокль добавлял к проницанию невооружённого глаза приблизительно 1,3ᵐ — 1,4ᵐ, как и предсказывала теория, то выигрыш от использования бинокля на «плохом» небе с ощутимым световым загрязнением или лёгкой дымкой мог превысить две звёздные величины.

Позже, когда небо очистилось от дымки, а созвездие Волос Вероники поднялось достаточно высоко над горизонтом, я сравнил видимость скопления Melotte 111 в оба бинокля. Это обширное и довольно яркое скопление, известное ещё со времён античности. На тёмном небе оно доступно и невооружённому глазу, однако в городских реалиях требует хотя бы небольшого, но бинокля. И здесь полученные результаты оказались вполне однозначными. В бинокль Vixen 2.1×42 Constellation скопление в целом было не очень хорошо различимо, а три самые слабые звезды то и дело пропадали из вида. Sky Rover 2×54 показал этот же объект определённо более ярким и уверенно наблюдаемым; лишь одна звезда, самая слабая из одиннадцати, изредка пропадала из виду на доли секунды.

Выше я отмечал разительное сходство дизайна Sky Rover 2×54 c Vixen 2.1×42 Constellation. Практика наблюдений показала, что китайский производитель воспроизвёл не только внешность японского бинокля, но и самый существенный из его недостатков. Несмотря на весьма умеренные, по сибирским меркам, -9°C за бортом, через непродолжительное время алюминиевый корпус бинокля насквозь промёрз и начал обжигать пальцы рук и кожу вокруг глаз.

Заодно я проверил и уровень светозащиты. Напомню, Vixen очень не любил яркие источники света в передней полусфере. У Sky Rover с этим дела обстоят лучше: фонарь приблизительно в 60° от центра поля зрения тоже даёт засветы по краю поля, однако их размеры и яркость не столь велики.

Следующую наблюдательную сессию удалось провести всё в тот же день, 1 января, приблизительно в 22 часа вечера. Уже во второй половине дня было понятно, что вечер ожидается холодным, ясным и звёздным. Поэтому, отправляясь наносить новогодние визиты, я сунул в карман куртки чехольчик с биноклем с умыслом на обратном пути в него поглазеть.

Возвращаясь в 10 часов вечера, я взял за труд сделать небольшой крюк и выйти на лыжную трассу за городом — ближайшее место, где городская засветка не столь назойлива, и в хорошие ночи невооружённому глазу становятся доступны звёзды до пятой звёздной величины. Первая ночь года оказалась не идеальна, но всё же получше многих: звёзд высыпало больше, чем обычно. Правда, к ясному небу прилагался 18-градусный морозец, недвусмысленно намекавший, что надолго наблюдения не затянутся.

Заглавное созвездие зимнего неба, конечно же, Орион. Вне городской засветки он и так-то выглядит впечатляюще, а если добавить ещё двухкратное увеличение и полторы звёздные величины проницания… В общем, Орион был восхитителен. Я даже не сразу заметил, что, если поместить в центр поля зрения «пояс» Ориона, оказавшиеся на краю Бетельгейзе и Ригель становятся «жирнее». По сравнению с Vixen эффект снижения резкости начинается дальше от центра поля, да ещё и гораздо меньше по величине. Напрочь испорченными, с вытянутыми пятнами вместо звёзд, я бы назвал только 10% возле внешней границы поля зрения.

«Интеграл Ориона» (цепочку из звёзд 6ᵐ-7,5ᵐ между δ и ε Ориона в форме одноимённой математической загогулины), ожидаемо, увидеть не удалось; моим усилиям поддались лишь три ярчайшие звезды этого астеризма. Да и в скоплении Collinder 69 («голова Ориона») к видимым невооружённым глазом λ, φ¹ и φ² Ориона бинокль добавил одну лишь звёздочку SAO 94671. Зато «меч Ориона» в поле зрения рассыпался на пять звёздочек, центральная из которых погружена в сияющее облачко Большой Туманности Ориона. При двухкратном увеличении она не выглядит столь уж большой, однако её туманностность вряд ли кто-то оспорит.

Поскольку вечер был уже поздний, Орион близился к кульминации, то есть к наивысшему положению над горизонтом. Если вы хорошо знакомы с зимним небом, то помните, что над Орионом располагается Телец, а под ногами звёздного охотника — созвездие Зайца. Заяц — созвездие неяркое, составленное большей частью из звёзд третьей величины, да ещё и не поднимающееся высоко над горизонтом. На юге Красноярского края это созвездие в хорошую погоду разглядеть несложно, однако в бинокль оно всё-таки куда как лучше выделяется на фоне неба.

Ну а Телец… Невозможно говорить о Тельце, не упомянув Гиады и Плеяды. Sky Rover 2×54 позволяет не просто уместить в поле зрения оба эти скопления, но и одновременно наблюдать их в области максимальной резкости изображения (в отличие от Vixen, где как минимум одно из них попадало во внешнюю треть поля). А ещё Плеяды в двухкратный бинокль это просто красиво. Всё-таки для невооружённого глаза этот объект мелковат и тускловат, однако стоит увеличить его в два раза, как он превращается в сияющее во тьме драгоценное ювелирное изделие. Гиады, конечно, крупнее, но выглядят всё же попроще, образуя вместе с Альдебараном фигуру, схожую с буквой «V». А ещё в те дни неподалёку от Гиад гостил Юпитер, визуально «уравновешивая» скопления в поле зрения бинокля. Спутники Юпитера мне высмотреть не удалось. Теоретически, как минимум Ганимед и Каллисто в моменты наибольшего удаления от диска планеты в этот бинокль должны быть различимы. Однако если страсть, как хочется понаблюдать за галилеевыми спутниками Юпитера, стоит поискать инструмент помощнее.

Немало удивило ещё с античных времён известное рассеянное скопление «Ясли», также известное под именем «Улей». В Vixen 2.1×42 Constellation я это скопление наблюдал как светящееся серебристое облачко без подробностей. Каково же было моё удивление, когда тоже двухкратный и тоже галилеевский бинокль вместо облачка показал россыпь мельчайших и тусклейших, но всё же отдельных искорок-звёздочек!

И уж чего я точно не ожидал и не планировал, однако увидел в первую ночь года, так это северное сияние. Оторвавшись от созерцания ковша Малой Медведицы, я заметил зелёное свечение вдоль всей северной части горизонта и сразу понял, что вновь стал свидетелем северного сияния. И на этот раз у меня при себе был бинокль!

Сквозь окуляры зелёный свет над горизонтом, конечно, виделся ярче; зеленоватую «вуаль» стало возможно проследить выше над горизонтом, легче было различать световые «столбы» и ползающих по небу «змей». Однако «вау-эффекта» при созерцании северного сияния бинокль всё же не дал. Столь величественное явление по-настоящему эффектно выглядит лишь когда простирается ввысь и вширь, ничем не сдерживаемое и не запертое в рамках поля зрения бинокля, каким бы обширным оно ни было.

Поскольку в этот раз температура воздуха была куда ниже, бинокль промёрз ещё быстрее, чем в предыдущую наблюдательную сессию. Не особо помогли даже тёплые перчатки: проблему обжигающе холодной оправы окуляров они не решали. К тому же, стоило сделать неаккуратный выдох, как линзы окуляров запотевали, и приходилось делать перерыв и ждать, пока влага не испарится. Так что в этот раз, несмотря на изумительной чистоты небо, пришлось ограничиться всего лишь получасом наблюдений.

Разумеется я не мог обойти вниманием самое переменчивое из небесных тел. Где-то около полнолуния, обнаружив небо чистым, а Луну — яростно сияющей, я нацелил на неё бинокль. Двигало мною исключительно желание узнать, что можно разглядеть на поверхности нашего естественного спутника при всего лишь двухкратном увеличении. Оказалось, не так уж много: очертания лунных «морей» прибавили в детализации, стала лучше заметна неоднородность яркости в «морях», проявились яркие светлые точки — центры лучевых систем (я насчитал их около десятка; невооружённый глаз обычно видит лишь одну, с центром в кратере Тихо). Учитывая тот факт, что всё это и даже больше можно увидеть в дрянной бинокль из ближайшего ларька и ценою в пять раз меньше, надо признать: Sky Rover 2×54 — инструмент совсем не «лунный».

Зато очень помог бинокль в наблюдении Меркурия. Статистика уверяет, что лишь 5% населения Земли хотя бы раз в жизни видели эту планету, поэтому наблюдения Меркурия для меня представляют особой интерес. Лучшее время для этого — периоды максимального видимого удаления Меркурия от Солнца, когда планета переходит от прямого движения к ретроградному и наоборот. В этом году такое случилось в середине марта; Меркурий на 56 градусе северной широты был невысоко над горизонтом и от невооружённого глаза его скрывала тончайшая пелена облаков. Однако неподалёку сияла Венера, и, взяв её за ориентир, шестью градусами левее я разглядел на фоне вечерней зари тусклый, едва заметный огонёк Меркурия.

Едва успев посмотреть в бинокль, я возжелал бо́льшего, для чего бинокль требовалось «прокачать». Первый шаг в этом направлении заключался в замене родного шейного ремня на «петлю» от Vixen. Польза от такой замены наступает немедленно: со сторонней петлёй вместо родного ремешка бинокль начинает умещаться в собственный же чехольчик. Замечу, что Viхen’овский аксессуар устроен сложнее, чем представляется на первый взгляд. Тонкая петелька, вдеваемая в проушину бинокля, представляет собой металлический тросик в тканевой оплётке, благодаря чему она и на разрыв прочнее, и истирается не в пример медленнее, чем внешне похожие петли из салонов мобильной связи.

Другие две мои претензии к биноклю относились к металлическим оправам окуляров, промерзавшим при отрицательных температурах и никак не защищавшим от боковой засветки. Очевидным решением этой проблемы виделись мягкие резиновые наглазники с «лепестками», вроде тех, которыми фирма Baader Planetarium оснащала некоторые из своих окуляров. Поскольку в последние годы возможности сибиряков в приобретении всеразличных аксессуаров ограничены лишь российскими да китайскими торговыми площадками, оставалось лишь отправиться на Aliexpress и поискать там что-нибудь подходящее.

И «что-нибудь подходящее» нашлось. По крайней мере, оно таковым выглядело. Называлось оно «40mm rubber eye cups», и должно было убить сразу двух зайцев: избавить кожу лица от соприкосновения с холодным металлом бинокля, а «лепестками» защитить глаза наблюдателя от боковой засветки. И вот, после трёх недель ожидания, наглазники у меня.

Стоит лишь взять их в руки, как сразу становится ясно: вопреки описанию, они не резиновые, а из какого-то мягкого и откровенно дешёвого на вид пластика. Казалось бы, какая разница? Но на самом деле разница есть: этот пластик не столь упругий, как резина, и хуже держит форму. Настолько хуже, что «лепесток» одного из наглазников за время лежания на складе изрядно сплющило. Вернуть исходную форму получилось, подержав его над струёй горячего пара, однако будь наглазник сделан из настоящей резины, вряд ли такая проблема вообще бы возникла.

Теперь осталось лишь надеть наглазники на окуляры бинокля. Как было сказано выше, внешний диаметр окуляров чуть больше 40 миллиметров, а вот внутренний диаметр наглазников на самом деле не 40 миллиметров, а где-то около 38, так что наглазники садятся хоть и без применения грубой силы, но всё-таки «внатяг», что можно заметить на нижеследующем фотоснимке.

Бинокль с установленными наглазниками

Как оно в деле? В целом, неплохо: боковую засветку «лепестки» устраняют радикально. Однако есть вероятность, что края наглазников с той стороны, где они прилегают к носу, придётся подрезать ножницами. А ещё, как вы наверняка догадались, на бинокль с установленными наглазниками невозможно надеть крышки окуляров, и в родной чехольчик он тоже уже не поместится.

Последнее усовершенствование, которое я произвёл над оным биноклем, касалось установки на него UHC фильтров. В отличие от бесчисленного множества других биноклей, в Sky Rover 2×54 возможность установки светофильтров перед объективами предусмотрена изначально. Более того, данный бинокль можно приобрести уже в комплекте с двумя светофильтрами UHC с маркировкой всё того же Sky Rover. Или, если в вашем распоряжении имеется один лишь бинокль, докупить их отдельно за сумму около $100. И я бы так и сделал, кабы не несколько жирных «но».

Начну с того, что фильтры эти, по старой доброй традиции, накручиваются на резьбу. Только вот резьба эта, M56×0,75, как принято выражаться в таких случаях, «не имеет аналогов в мире». То есть фильтры эти будут работать только с двумя биноклями: многажды в этом обзоре упомянутом 2×54 и ещё одном изделии того же производителя, Sky Rover MS ED 10×50. Окажись в списке совместимых хотя бы одна апохроматическая модель из линейки Banner Cloud, это стало бы веским аргументом за приобретение фильтров, но вот MS ED 10×50 меня не привлекал нисколько.

Но, может быть, его получится через переходник прикрутить к фотообъективу? Увы, и здесь всё плохо. Беглый поиск в интернете показал: резьба M56×0,75 экзотична до крайности, и единственный способ установить такой фильтр на фотографический объектив — изготовить нужный переходник самостоятельно.

Зато я узнал о существовании переходного колечка с внешней резьбой M56×0,75 и внутренней M48×0,75, продающегося под загадочным названием «HERCULES S8113». На случай, если достопочтенный читатель не очень в курсе астрономических аксессуаров, сообщаю: резьбовое соединение M48×0,75, помимо всего прочего, используется для установки двухдюймовых светофильтров. И надо же было такому случиться, что у меня как раз завалялась в столе парочка фильтров Optolong UHC именно такого размера.

Светофильтр Optolong UHC 2"

Другой причиной, по которой я воздержался от использования «родных» фильтров — отсутствие понимания, что, собственно, они фильтруют. Аббревиатура «UHC» расшифровывается как «Ultra High Contrast», однако стандартов, какие длины волн такой фильтр должен пропускать, а какие — блокировать, не существует. Узнать это можно из графика пропускания, который я на сайте Sky Rover не нашёл. Так что о качестве этих фильтров можно было лишь строить ни на чём не основанные предположения.

И, наконец, круг объектов глубокого космоса, требующих использования фильтра и, при этом, доступных двухкратному биноклю, страшно узок. Для средних широт северного полушария это «петля Барнарда» и Большая Туманность в Орионе да «Северная Америка» в Лебеде. В более южных регионах к ним добавляется туманность M17 «Омега» в Стрельце. При хорошем зрении и исключительно чистом небе к списку можно добавить ещё три-четыре объекта, но будут ли стоить полученные результаты затраченных сил и средств?

Поэтому я пошёл путём экономии и вместо пары фильтров за $100 заказал две штуки HERCULES S8113 за $25, что, на мой взгляд, тоже неприлично дорого для пары алюминиевых колец. Особенно после того, как эти кольца оказались в моих руках и я смог самолично ознакомиться с их выдающимся «качеством».

Некрупная железка да две резьбы — казалось бы, что можно сделать не так? Да как всегда: всё, что угодно. В данном конкретном случае ре́зьбы оказались нарезаны с такой вольностью в допусках, что и светофильтр в кольце, и само кольцо в бинокле в процессе вкручивания люфтили на несколько десятых долей миллиметра. Я опасался, что они вообще не будут держаться, но нет: если фильтр и само кольцо докрутить до упора, соединение всё-таки получается достаточно надёжным.

Поскольку диаметр фильтра меньше диаметра объектива бинокля, логично было бы предположить, что уменьшится и поле зрения. Насколько? Это я выяснил в ближайший ясный вечер. Максимально доступное в таком режиме поле зрения вмещало в себя одновременно Юпитер и Альнилам (ε Ориона), дистанция между которыми на тот момент составляла чуть менее 27°. Правда, в максимально удобном для наблюдателя режиме, когда окуляры не прижаты к глазам вплотную, поле зрения уменьшалось до 24°, однако даже этого более, чем достаточно, чтобы вместить целиком созвездие Ориона вместе с Петлёй Барнарда и Большой Туманностью.

Петлю Барнарда я, конечно же, не увидел. Городская засветка не оставляла ни малейшей надежды на такое достижение; по свидетельствам очевидцев, даже с фильтром наблюдать этот объект есть шансы лишь в «синей» зоне, где невооружённый глаз видит звёзды слабее 6 звёздной величины. А вот Большая Туманность Ориона на потемневшем фоне неба заметно прибавила в контрасте. Другое дело, что разглядывать её с двухкратным увеличением — в принципе занятие на очень большого любителя.

Прочие эффекты от фильтра были негативными. Звёзды не только потускнели, но и приобрели сине-зелёный цвет, а также обзавелись ярко-красными «хвостиками», тем более длинными, чем более «неправильным» было положение глаза относительно окуляра бинокля. Происхождение их не представляет загадки: данные конкретные фильтры Optolong имеют две полосы пропускания, в сине-зелёной области и в красной, то есть как раз там, где хроматическая аберрация буйствует с особой силой.

К сожалению, зима для наблюдения «Северной Америки» совсем не сезон, однако из опыта наблюдений этой туманности в Kasai Trading CS 3×50 (а точнее — из отсутствия оного опыта, поскольку туманность я не увидел) можно сделать вывод, что с более слабым двухкратным биноклем там тем более ловить нечего.

Так что, если вы живёте под обычным городским или пригородным небом, недорогие UHC-фильтры на этом бинокле никаких новых горизонтов вам не откроют. И лишь имея доступ к по-настоящему тёмному небу установкой фильтров можно и озаботиться — опять же, если у вам есть, к чему их приладить помимо обозреваемого инструмента.

«Так в чём же, всё-таки, смысл Sky Rover 2×54?» — спросите вы. В целом, смысл всё тот же, что и у его японского предшественника: погружение в безмятежную радость созерцания звёздного неба. Однако, благодаря превосходным оптическим качествам и более обширному полю зрения SkyRover’а, погружение станет более глубоким и радости подарит больше. А в силу скромного веса и карманных размеров он ощущается как некие «волшебные очки», почти не стесняющие обзор, но при этом кардинально улучшающие зрение.

Если же говорить о чисто прикладных аспектах, тут всё до крайности просто. Прежде всего, это возможность вернуть утраченное небо, то есть наблюдать «классические», «книжные» фигуры созвездий в условиях городской засветки. Тем более, что ряд созвездий, состоящих из одних лишь слабых звёзд, как то Рысь, Малый Конь или Волосы Вероники, без бинокля для городского жителя уже и вовсе ненаблюдаемы.

Для себя я нашёл интересной такую область наблюдательной астрономии, как отыскание и наблюдение «забытых созвездий», присутствовавших на старинных звёздных картах, однако в современную номенклатуру созвездий не вошедших. Наиболее знамениты среди них, конечно, Плеяды (ещё с античности их выделяли в отдельное созвездие), однако, большей частью, это всё же достаточно тусклые и малозаметные звёздные фигуры, объединённые в созвездия лишь прихотью составителей звёздных карт.

Весьма интересны и яркие астеризмы, а также крупные рассеянные скопления, многие из которых перечислены в незаслуженно обойдённом вниманием каталоге Collinder.

И, конечно же, стоит найти Уран, хотя отличить его от звезды, конечно, получится только с привлечением звёздной карты. А счастливые обитатели по-настоящему тёмных уголков планеты могут попытаться проделать то же самое и с Нептуном, как только оправятся от культурного шока, увидев в поле зрения сотни, если не тысячи звёзд.

В общем и целом, мне обозреваемый бинокль пришёлся весьма по нраву, и я со спокойной совестью могу рекомендовать его всякому, кто ищет инструмент для общего знакомства со звёздным небом и начальных астрономических наблюдений. А ещё он отлично подойдёт в качестве театрального — пожалуй, это лучшей в своём классе бинокль из тех, что присутствуют на современном рынке.

Достоинства

- Весьма обширное поле зрения

- Хорошая резкость на большей части поля зрения

- Компактность и вес

- Скромная (в сравнении с японским аналогом) цена

Недостатки

- Бинокль некомфортен в эксплуатации при низких температурах

- Реальное поле зрения меньше паспортного

- Невозможность хранить бинокль с «родным» ремешком в комплектном чехле

| +267 |

24243

76

|

| +84 |

4236

145

|

| +69 |

4086

90

|

| +44 |

1921

67

|

— Отстаньте! Я еще хочу увидеть Рысь, Малый Конь или Волосы Вероники…

СпаÑибо авÑоÑÑ!

«Не обзор, а обзорище! ;)

Спасибо автору!

Не обзор, а обзорище! ;)

Спасибо автору!

А то за 13 тыс. таскать в кармане на так интересно, как за 4тыс.

Давно заметил, что одно из качеств человека — интерес к непознанному. Оно роднит многих людей, казалось бы на поверхностный взгляд не имеющих никаких точек соприкосновения — астрономов, программистов, художников, спортсменов и т.д.

Прочитал Ваш обзор с интересом и удовольствием. Спасибо!

Придется, правда, подождать доставки из Китая

Мне с монокуляром 10х40 смотреть на звезды очень понравилось. Но трясётся.

Да, они не маленькие — но дело своё сделают.

Не вижу сложностей, если не делать её складной.

Её незачем прикручивать к окулярам.

На астрономи.ру полно таких конструкций.