Простой светодиодный фонарь и защита аккумулятора для него

- Цена: 255 рублей

- Перейти в магазин

Совсем недавно на Муське обозревалась насадка-фонарик для аккумулятора Макита. Как я тот обзор увидел, сразу понял – оно мне тоже надо. Ведь яркий переносной свет бывает нужен достаточно часто, да и макитоподобные аккумуляторы в хозяйстве имеются. Почему бы не совместить, тем более, что стоит это удовольствие совсем недорого. Только заказывать готовое устройство не стал, взял отдельно фонарь и отдельно аккумуляторную колодку по ссылкам из комментариев. А позже сам нашел другой фонарь, поэтому сегодня будет обзор сразу двух. Также отдельно расскажу особенности подключения фонарей к батареям (есть один важный нюанс).

Первым был куплен круглый фонарь. Продавец заявляет, что он имеет мощность 18 Вт, корпус из алюминиевого сплава и работает в диапазоне напряжений от 12-ти до 24-х вольт. То есть, будет нормально работать прямо от аккумулятора во всем рабочем диапазоне напряжений без повышаек и понижаек. Фонарь приходит за пару дней с местного склада в коробке, на которой нам обещают некое немецкое качество:

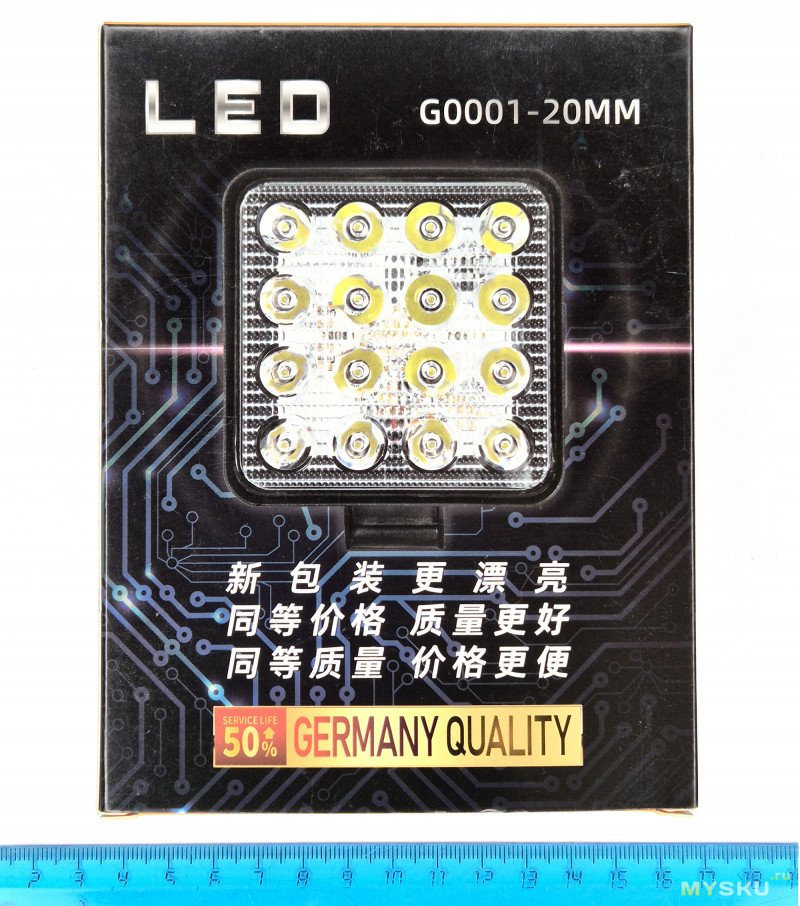

Вторым был куплен фонарь квадратный. Он больше в размерах, поэтому продавец уже заявляет о мощности 48 Вт в точно таком же диапазоне рабочих напряжений. Про материал корпуса на картинках не пишут, однако в описании указывается, что это, как и в предыдущем случае — алюминиевый сплав. Фонарь также приходит за пару дней с местного склада, и, что удивительно, на коробке также обещают немецкое качество! Правда, уже почему-то только на 50%:

Ах, нет же, если присмотреться, оказывается, что 50% — это увеличение срока службы, а немецкое качество остается просто немецким, без численных модификаторов.

Что ж, открываем коробки и смотрим, что внутри:

Комплектность у обоих фонарей абсолютно одинаковая – сам фонарь в одном пакетике, скоба крепления, два болта и две гайки М5 в другом. Несмотря на то, что регулировка положения фонаря должна осуществляться проворотом затянутых болтовых соединений, никаких контргаек или хотя бы шайб в комплекте нет. Очевидно, что если осуществлять такую регулировку достаточно часто, гайки будут откручиваться с завидной регулярностью. Поэтому, при использовании с аккумулятором вместо гайки болта регулировки вертикального наклона имеет смысл установить гайку-барашек, а основную гайку крепления затянуть с максимальным усилием и более не трогать, ведь в горизонтальной плоскости можно поворачивать весь аккумулятор.

По размерам – круглый фонарь имеет диаметр 84 миллиметра, а размер квадратного составляет 106х106 мм. Для подключения питания из обоих фонарей выходит кусок кабеля длиной 18 см, состоящий из двух проводов. Традиционно, плюс подается на красный провод, минус – на черный. На стеклах обоих фонарей наклеена защитная пленка, а сами стекла, конечно же, пластиковые. И последний важный момент – на обоих фонарях задняя крышка действительно выполнена из какого-то алюминиевого сплава, что должно положительно сказаться на теплопроводности.

Что же, подключаем и смотрим как они светят (расстояние от фонаря до мишени составляет примерно полтора метра). Круглый:

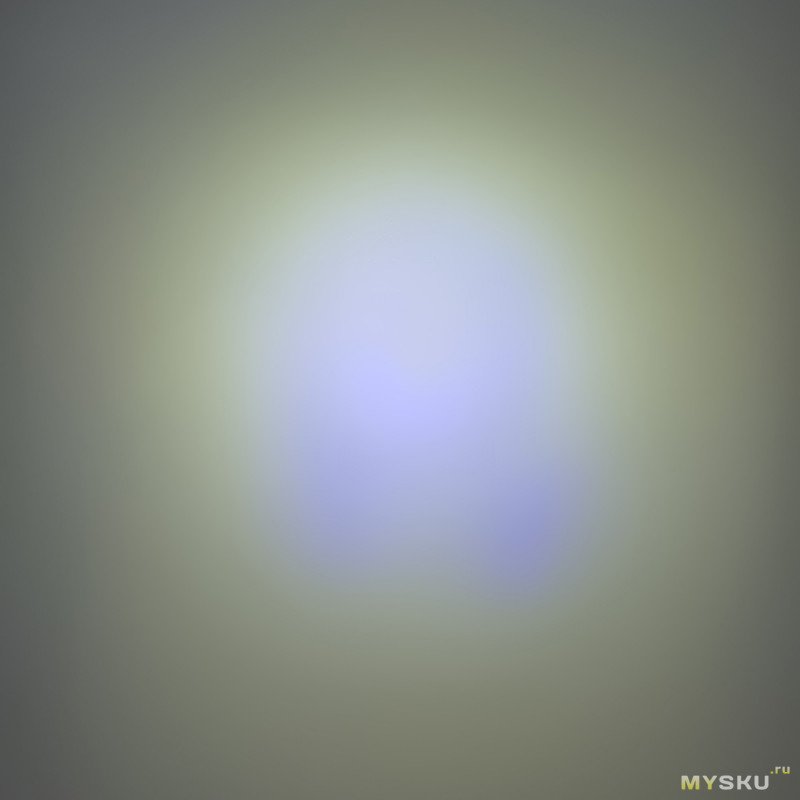

Квадратный:

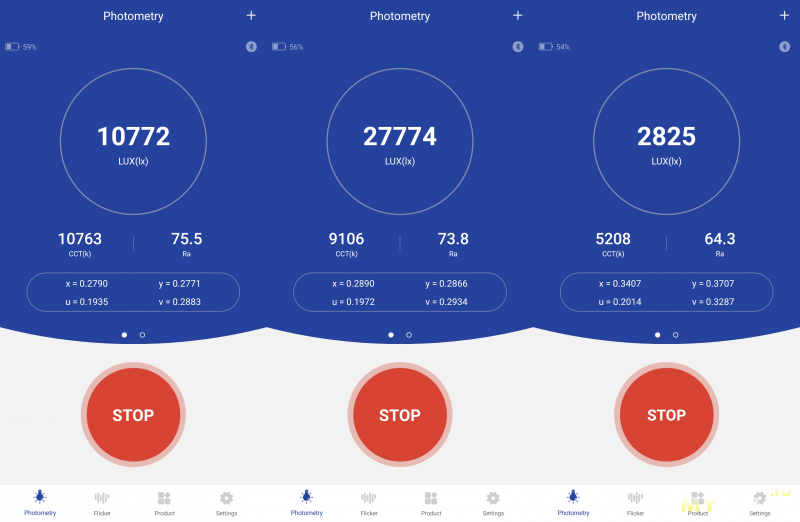

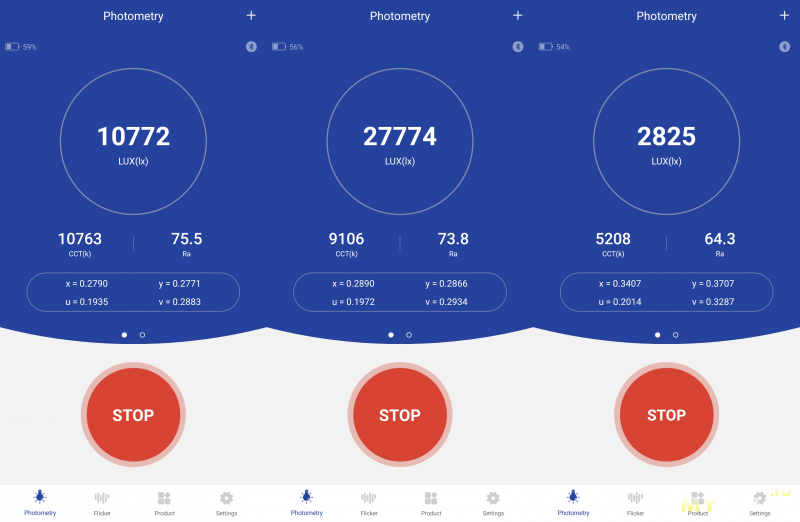

Светят оба фонаря достаточно ярко, но за счет линз у обеих моделей пучок света получается узкий, причем у квадратного фонаря он значительно уже, чем у круглого. Боковая засветка незначительна. Цветовая температура непостоянна, в центре она максимальна и достигает 11КК у круглой модели и 10КК у квадратной. На границе пятна явно видны желтые нотки, и цветовая температура тут падает до 4-5КК. Цветопередача «на троечку», составляет около 75 единиц в центре и уменьшается до 50-60 к краям пятна:

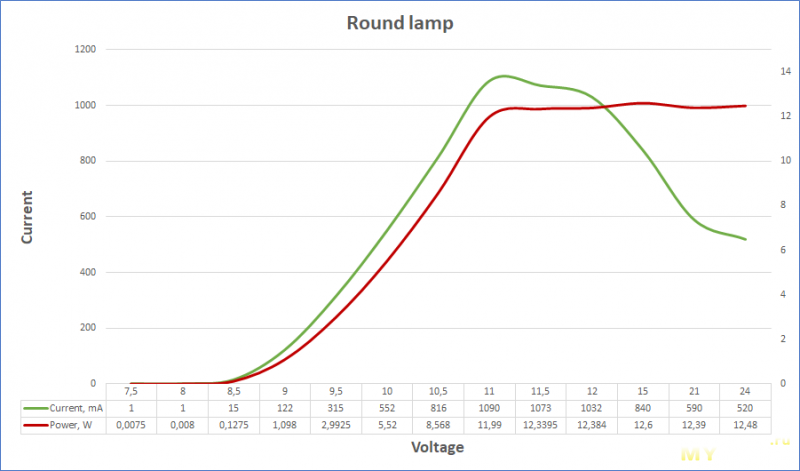

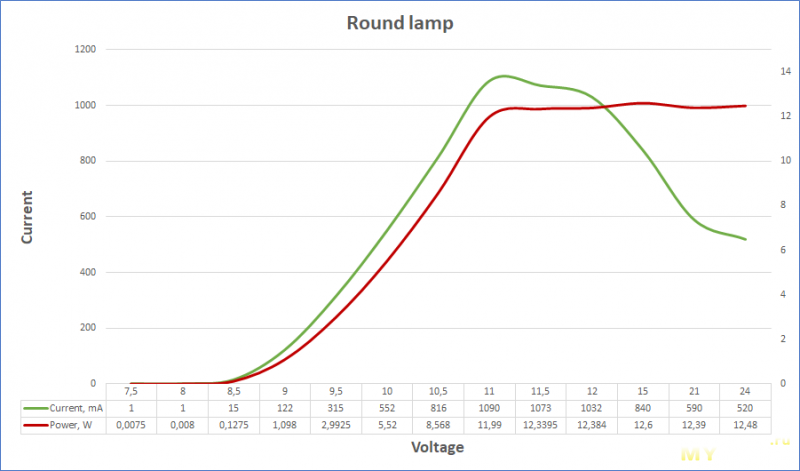

Теперь проверим, какой ток фонари потребляют от источника питания при разном напряжении. Круглый запускается примерно от 7.5 В и выходит на максимальную мощность (которая составляет приблизительно 12.5 Вт) к 11.2 В, после чего сохраняет её вплоть до 24 В:

Таким образом, диапазон рабочих напряжений соответствует обещанному, а реальная мощность составляет 69% от заявленной, что, конечно же, обман, но за такую цену, в принципе, и не критично.

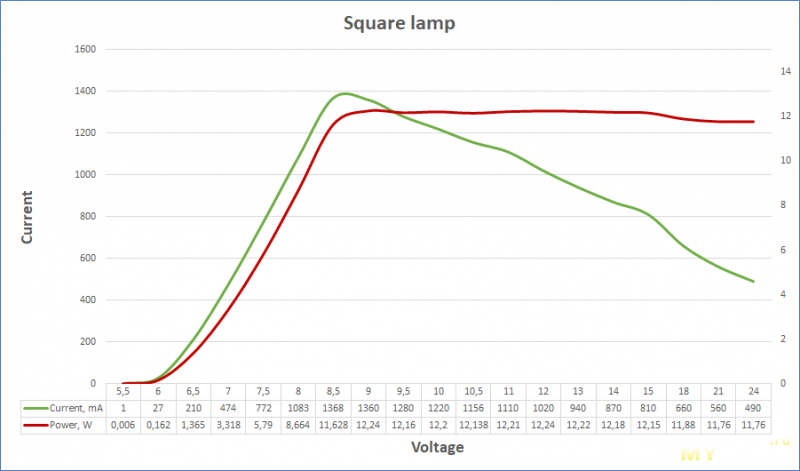

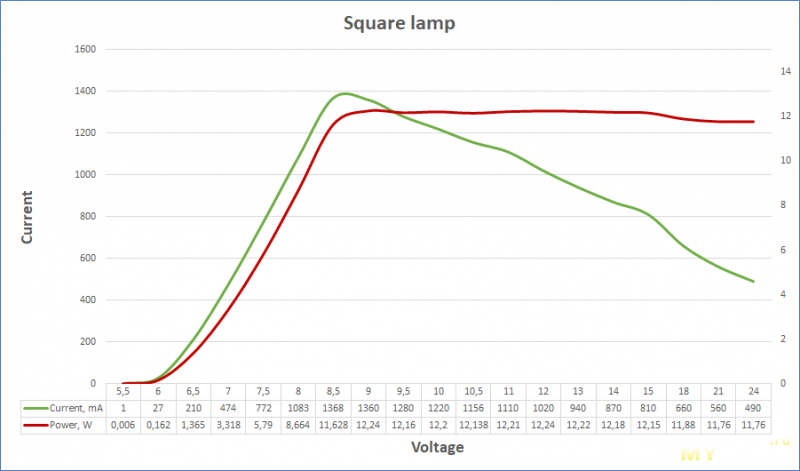

Переходим к квадратному. Он, судя по всему, имеет другой драйвер (или диоды?), так как запускается уже от 5.5 В, выходит на максимальную мощность (12.2 Вт) к 9 В, после чего немного теряет в мощности (до 11.8 Вт) с повышением напряжения:

Диапазон рабочих напряжений тут даже шире обещанного, а вот с мощностью просто беда – она составляет лишь 25% от заявленной! И это на самом деле странно, т.к. в отзывах я видел замер, где получилось порядка 22 Вт. Видимо, в одном лоте могут продаваться несколько разных моделей. Конечно, 12 Вт маловато для такого крупного фонаря, но за счет низкой мощности он и греется слабее, нагреваясь за полчаса работы только до 55 градусов, в то время как круглый за это же время – до 67 градусов (оба замера были выполнены пирометром, так что не претендуют на точность).

В принципе, дальше осталось дождаться доставки колодок для аккумуляторов с выключателями, которые едут из Китая, и можно собирать устройства. Но тут вдруг всплывает один важный нюанс. Как вы сами видели выше, оба фонаря начинают работать от достаточно низкого напряжения, а часть оригинальных и некоторые китайские макитовские батареи не имеют в своем составе ключевого транзистора, который бы отключил нагрузку при разряде. Это означает, что прямое подключение таких фонарей к батареи может разрядить её ниже допустимого уровня и, таким образом, вывести её из строя.

Конечно, можно всегда следить за зарядом батареи вручную, но это достаточно муторно и ненадежно, ведь в один прекрасный момент можно забыть и переразрядить батарею. То есть, самое лучшее решение – это устранить данную проблему технически и сделать так, чтобы фонарь сам отключался, если входное напряжение падает ниже определенного уровня. За комфортный уровень разряда 5s-батареи можно принять значение 15 В, что соответствует 3 В на каждый элемент.

Итак, необходимо разработать небольшую электронную схему защиты, которая будет размещаться в корпусе фонаря (батарею не трогаем!) и отключать нагрузку при понижении напряжения. Традиционно напишем требования к схеме:

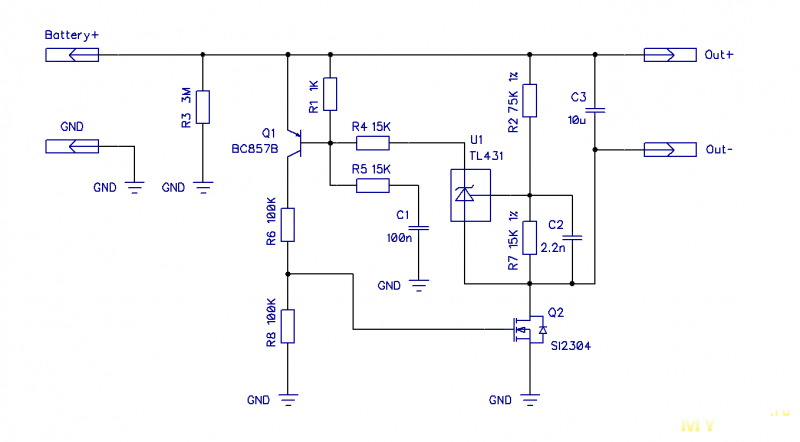

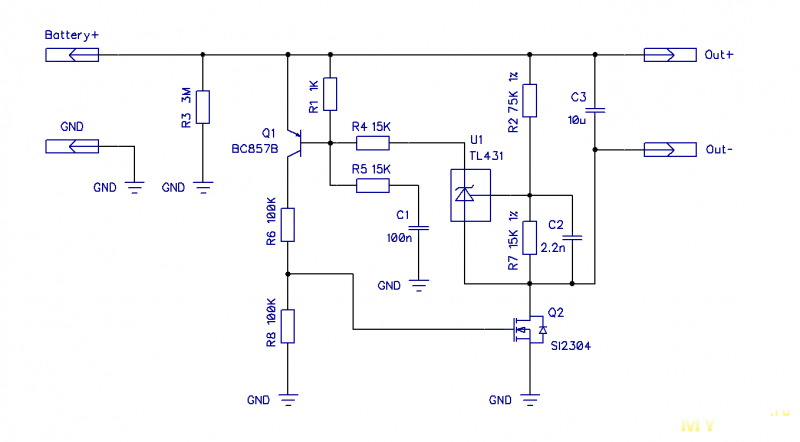

В процессе поиска решения я рассмотрел несколько возможных вариантов, начиная со стабилитронов и заканчивая операционным усилителем, но, в конечном счете, остановился на таком:

Коммутация нагрузки осуществляется полевым транзистором Q2, в качестве которого используется поддельный SI2304 с Али (надо же их куда-то тратить). Этот транзистор имеет сопротивление канала порядка 50 мОм, что позволяет ему коммутировать токи до 2 А без внешнего радиатора, а максимальное напряжение 21 В вполне вписывается в его характеристики.

Напряжение с нагрузки через делитель R2/R7 подается на электронный стабилитрон TL431, который работает тут в режиме компаратора – пока напряжение больше порогового, стабилитрон «открыт» и через него течет ток, как только напряжение снижается, стабилитрон «закрывается» и его потребление заметно падает. Пороговое напряжение задается делителем R2/R7 и при указанных номиналах составляет приблизительно 15 В.

Поскольку TL431 стабилитрон «не настоящий», он не может ни полностью открыться, ни полностью закрыться – испытания показали, что на открытом 431 падает порядка 2 В, а через полностью закрытый течет ток около 300 мкА. Ниже эти значения упасть не могут, ведь внутри стабилитрона находится электронная схема, которая потребляет какой-то ток и должна от чего-то питаться. Поэтому для того, чтобы обеспечить четкое открывание и закрывание ключа Q2 по сигналу от TL431 был добавлен усилитель на биполярном транзисторе Q1, пороги срабатывания которого задаются резисторным делителем R1/R4.

Пока напряжение на выходе составляет 15 В или больше, TL431 открыта, на ней падает 2 В, оставшиеся 13 В подаются на делитель, в результате чего к базе Q1 прикладывается напряжение не менее 0.94 В, чего хватает для полного открытия транзистора. Если же TL431 закрывается, то даже если её потребление окажется 500 мкА, на базе транзистора будет лишь 0.5 В, чего для открытия Q1 не хватит.

Так как максимальное напряжение на входе может оказаться 21 В, и это много для управления полевым транзистором, выходное напряжение с коллектора Q1 делится на два с помощью резисторов R6/R8 и только после этого подается на затвор Q2.

Из-за того, что TL431 измеряет именно выходное напряжение, в схеме получается естественная положительная обратная связь – когда напряжение батареи снижается и приближается к пороговому, напряжение на выходе TL431 начинает возрастать. В определенный момент транзистор Q1 начинает закрываться, что приводит к снижению напряжения на затворе Q2 и повышению сопротивления его канала. Повышение сопротивления канала ключа, в свою очередь, снижает напряжение на нагрузке, что приводит к еще большему росту напряжения на выходе TL431. За счет этого схема выключается достаточно быстро и транзистор Q2 работает практически в ключевом режиме.

Когда ключ будет полностью закрыт, TL431 оказывается обесточенной и, таким образом, не потребляет тока от источника питания. Общее потребление схемы в этом режиме целиком определяется сопротивлением резистора R3 и для 15 В оказывается всего 5 мкА.

В этом месте у вас может возникнуть логичный вопрос – для чего вообще нужен R3? Ведь если его убрать, потребление выключенной схемы окажется практически нулевое. Да, это действительно так, однако, есть одна проблема – в этом случае схема вообще не сможет включиться при подаче питания. Ведь выходное напряжение ноль, Q1 закрыт, Q2 закрыт, нагрузка и TL431 обесточены.

Как же тогда включается схема? Для этого в неё была специально добавлена «стартовая» цепочка R5 C1. При включении питания конденсатор С1 начинает заряжаться от батареи через резистор R5 и эмиттерный переход Q1, чем вызывает его кратковременное открывание. Открывается Q2, на выход поступает напряжение, которое открывает TL431 и переводит схему в рабочий режим. Когда же питание отключается, нужно разрядить C1, чтобы подготовить его к следующему пуску. Вот тут и нужен R3, который замыкает собой цепь разряда (другого пути для разрядного тока нет).

За счет описанной реализации есть у схемы и одна особенность – если её подключить к разряженному аккумулятору, стартовая цепочка R5 C1 все равно сработает, на выход пройдет импульс питающего напряжения и фонарь мигнет. Сначала мне показалось, что это плохо и я даже задумался, как бы можно было от этого эффекта избавиться, а потом понял, что это не «баг», а «фича» — ведь таким образом будет сразу видно, что лампа исправна, просто аккумулятор разряжен.

Кстати, вы заметили, что R4 и R5 на схеме имеют одинаковый номинал и оба подключены к базе Q1? Не захотелось избавиться от R5 и просто подключить верхний вывод C1 к катоду TL431? Вот и мне захотелось, и в первой версии я именно так и сделал. И на макете всё работало «как часы», но, когда схема была уже собрана на печатной плате, она полностью отказалась запускаться. Причина оказалась интересной – не зря TL431 рисуют на схемах как стабилитрон с отводом, ведь в прямом включении он ведет себя ровно так же – как простой диод. Таким образом, стартовый конденсатор С1 заряжался не по положенной ему цепи, включающей эмиттерный переход Q1, а через U1 и далее С3 и нагрузку.

Поскольку С3 изначально тоже разряжен, образовывался делитель С1/С3 с коэффициентом деления 101, который не позволял напряжению на базе Q1 достичь порога его открывания и схема не запускалась. Почему же тогда она прекрасно работала на макетной плате? А потому, что на макетной плате в качестве С3 использовался электролитический конденсатор, а в собранном устройстве – керамический SMD. Электролитический конденсатор обладает значительной индуктивностью и хуже работает на высоких частотах, что позволяло зарядному току С1 в начальный момент пройти через базовый переход Q1 и открыть его. Вот такие они, эти электролитические конденсаторы.

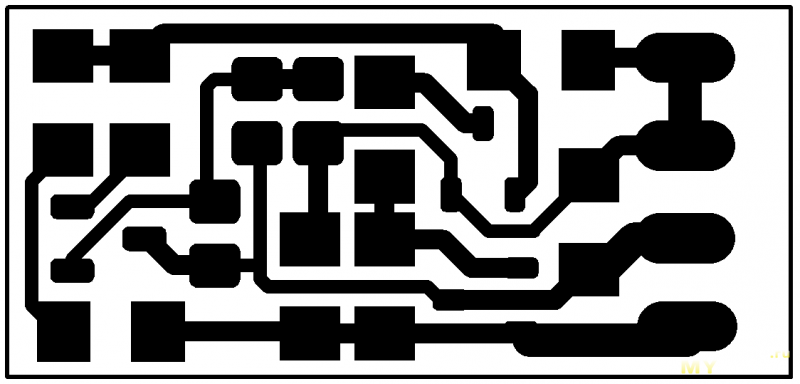

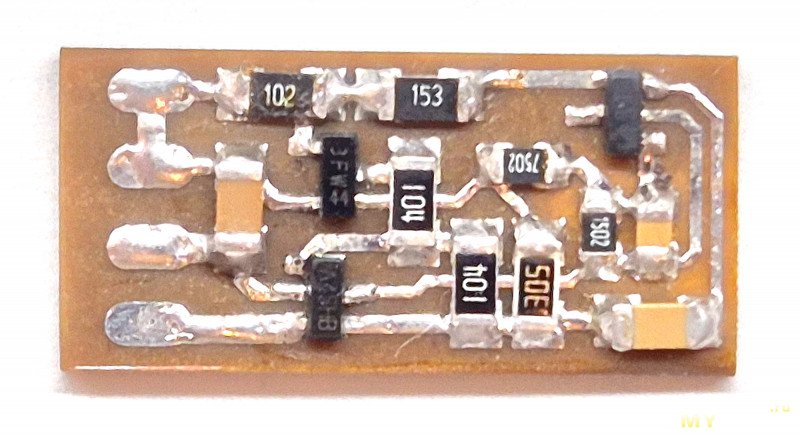

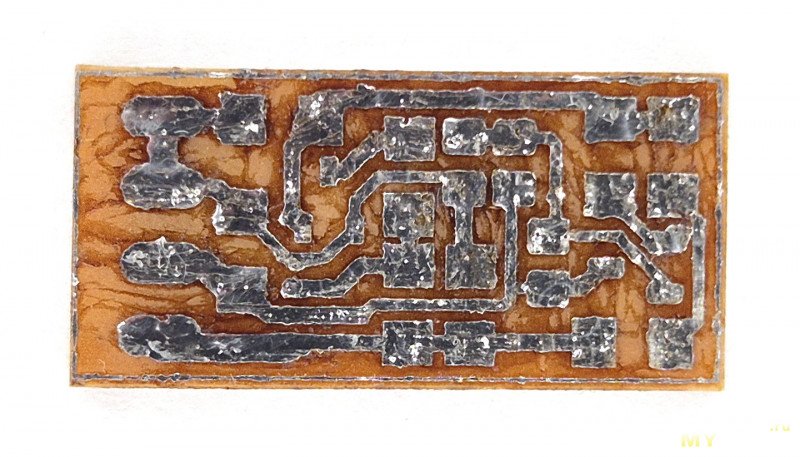

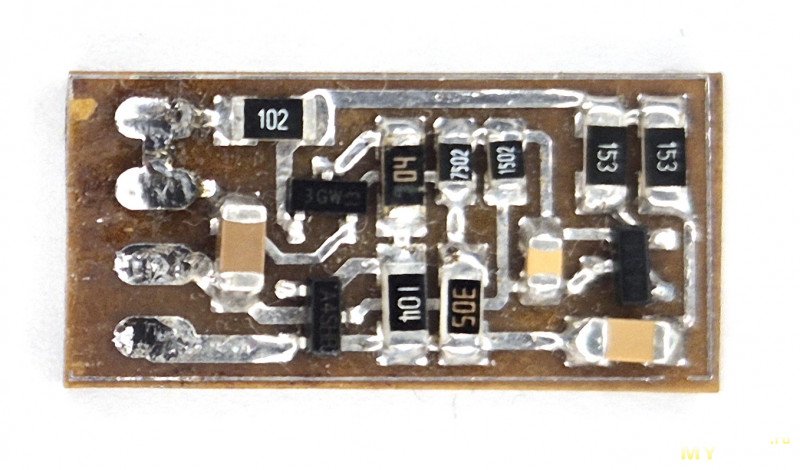

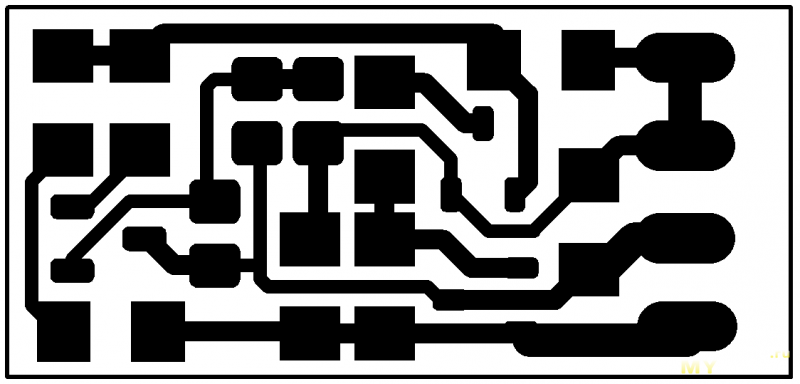

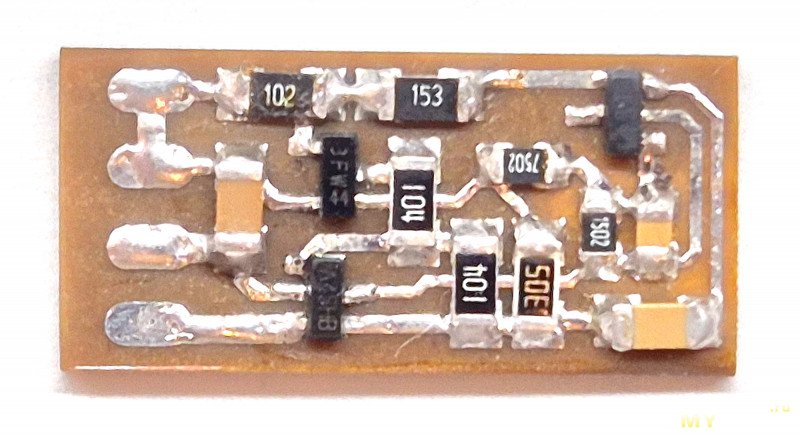

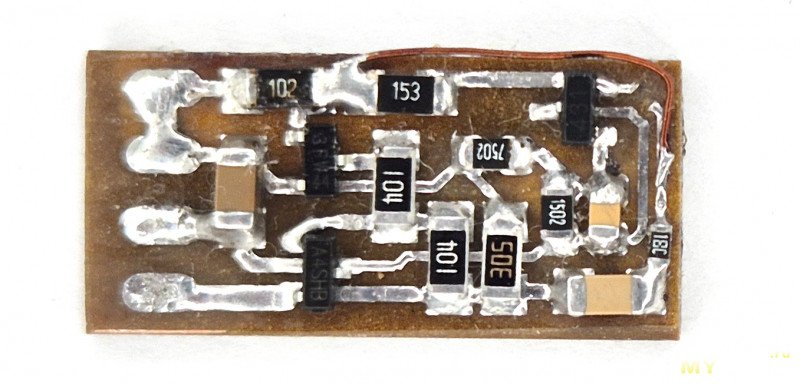

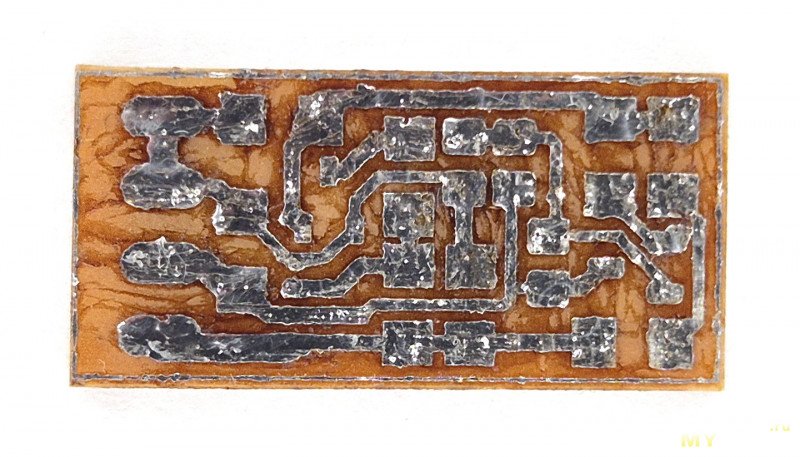

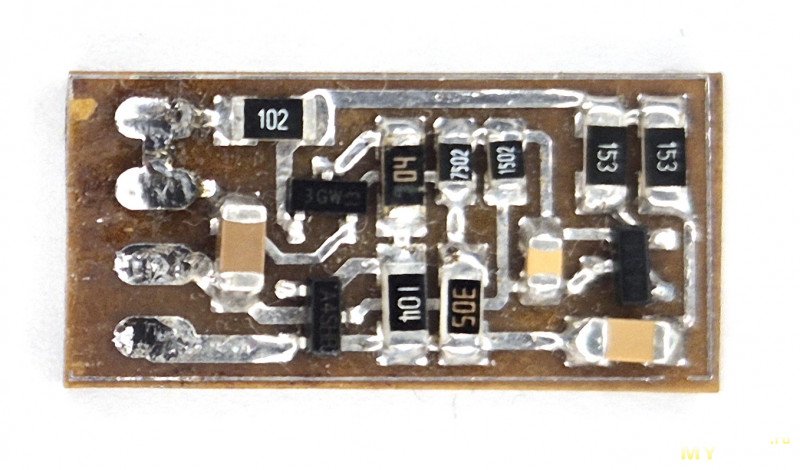

Но это я забежал чуть вперед, вернемся к схеме. В этот раз я решил сделать плату максимально миниатюрной с использованием только SMD компонентов, и она получилась размером 23х11 миллиметров (на фото уже обновленный «правильный» вариант):

Кстати, если вас устраивает моя разводка, можете просто скачать данное изображение и выставить ему 1200 DPI без рескейла, после чего уже печатать на принтере.

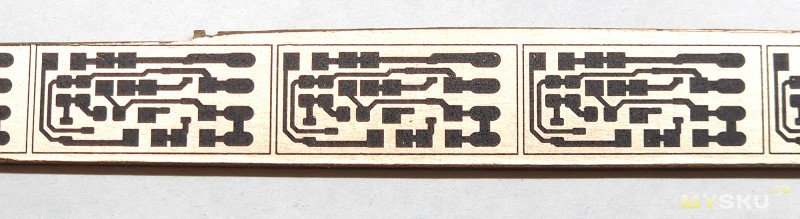

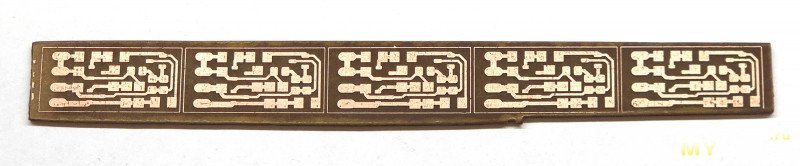

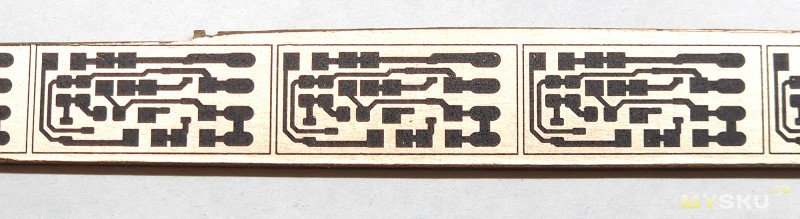

Поскольку плата небольшая, делать решил сразу 5 штук по методу ЛУТ (лень возиться с фоторезистом). Обычно ЛУТ получается на моем принтере весьма плохого качества, поэтому в этот раз по совету с Муськи решил воспользоваться неоригинальным картриджем от Кактуса и посмотреть, что же получится. Получилось вроде лучше, но всё равно плохо, намного хуже, чем фоторезист:

Затем плата была собрана:

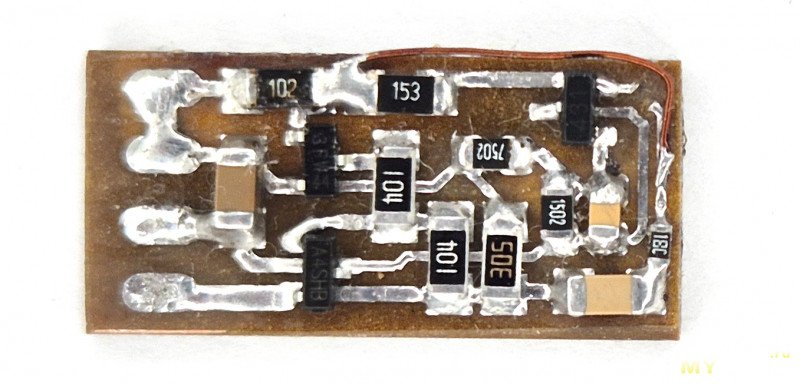

И, как я уже писал выше, не заработала. По-хорошему, надо было бы плату полностью распаять и перенести детали на новую, но не хотелось, ведь нужно было добавить всего один резистор. Так что решил добавить его «по месту» и меньшего размера (0603):

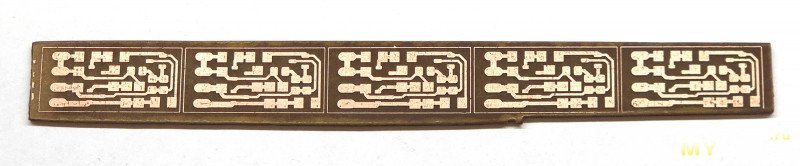

На следующий день всё же решил остальные платы выбросить и сделать 5 новых:

Одну из них тоже собрал, так как планирую макитофицировать два фонаря:

Данная версия заработала сразу без каких-либо проблем. Испытания показали, что выключения фонаря происходит при напряжении около 15.05 В, что меня вполне устраивает.

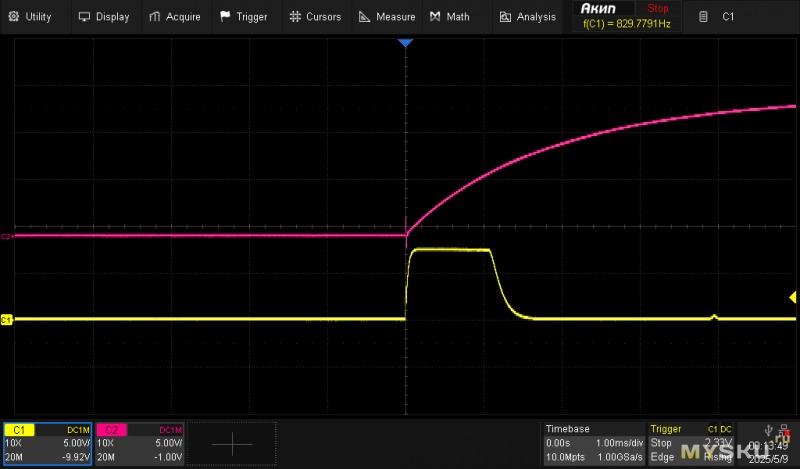

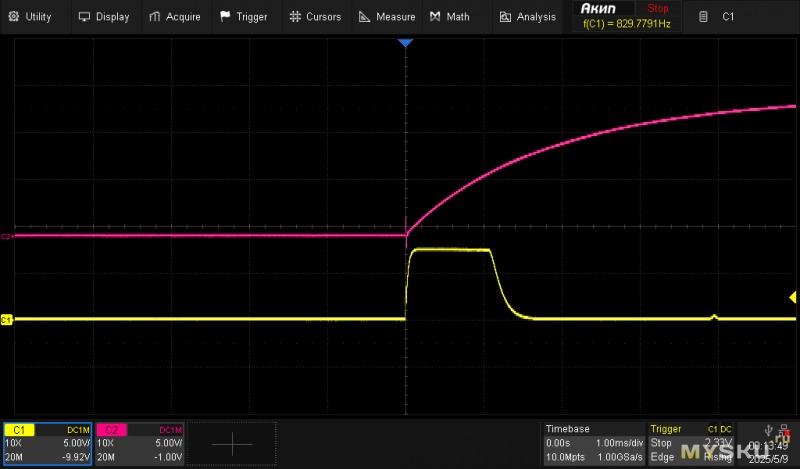

Теперь посмотрим осциллограммы работы схемы. Вот так выглядит запуск:

Желтым показано напряжение питания, розовым – напряжение на верхнем выводе С1, а голубым – напряжение на затворе Q2. В момент включения на линии питания виден небольшой переходной процесс, это вина ЛБП (у него нет конденсатора на выходе), а не схемы. При работе от аккумулятора данного всплеска не будет.

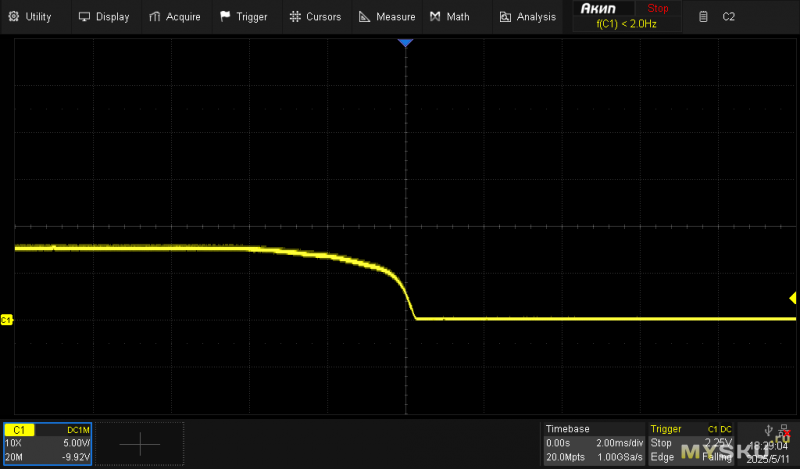

А вот так выглядит включение схемы при «разряженном» аккумуляторе, здесь желтым цветом показано напряжение на затворе Q2:

Видно, что транзистор открывается примерно на 1 миллисекунду, после чего закрывается обратно.

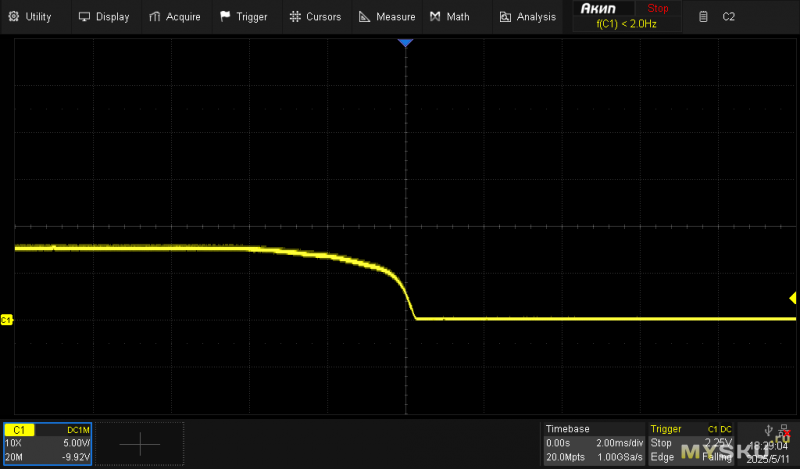

На следующей осциллограмме представлено выключение схемы при снижении питающего напряжения (сигнал на затворе Q2):

Выключение происходит значительно медленнее, основной спад сигнала занимает уже примерно 500 микросекунд, но это всё еще должно укладываться в SOA мелких транзисторов.

Круглый фонарь мне понравился больше – он и меньше, и пучок пошире имеет, и реальная мощность не сильно ниже обещанной. Однако, квадратный значительно меньше греется. При этом оба имеют не самое высокое качество света, для постоянного освещения их лучше не использовать. В общем, я бы сказал, что своей цене фонари полностью соответствуют.

Что касается питающего напряжения, здесь к фонарям никаких претензий, оба работают в заданном диапазоне. К сожалению, именно для 5s-батарей без защиты этот диапазон не подходит, поэтому пришлось разрабатывать небольшую плату управления.

На этом у меня всё, спасибо за прочтение.

И помните, хорош не тот фонарь, что ярко слепит глаза, а тот, что освещает вам путь.

Первым был куплен круглый фонарь. Продавец заявляет, что он имеет мощность 18 Вт, корпус из алюминиевого сплава и работает в диапазоне напряжений от 12-ти до 24-х вольт. То есть, будет нормально работать прямо от аккумулятора во всем рабочем диапазоне напряжений без повышаек и понижаек. Фонарь приходит за пару дней с местного склада в коробке, на которой нам обещают некое немецкое качество:

Вторым был куплен фонарь квадратный. Он больше в размерах, поэтому продавец уже заявляет о мощности 48 Вт в точно таком же диапазоне рабочих напряжений. Про материал корпуса на картинках не пишут, однако в описании указывается, что это, как и в предыдущем случае — алюминиевый сплав. Фонарь также приходит за пару дней с местного склада, и, что удивительно, на коробке также обещают немецкое качество! Правда, уже почему-то только на 50%:

Ах, нет же, если присмотреться, оказывается, что 50% — это увеличение срока службы, а немецкое качество остается просто немецким, без численных модификаторов.

Что ж, открываем коробки и смотрим, что внутри:

Комплектность у обоих фонарей абсолютно одинаковая – сам фонарь в одном пакетике, скоба крепления, два болта и две гайки М5 в другом. Несмотря на то, что регулировка положения фонаря должна осуществляться проворотом затянутых болтовых соединений, никаких контргаек или хотя бы шайб в комплекте нет. Очевидно, что если осуществлять такую регулировку достаточно часто, гайки будут откручиваться с завидной регулярностью. Поэтому, при использовании с аккумулятором вместо гайки болта регулировки вертикального наклона имеет смысл установить гайку-барашек, а основную гайку крепления затянуть с максимальным усилием и более не трогать, ведь в горизонтальной плоскости можно поворачивать весь аккумулятор.

По размерам – круглый фонарь имеет диаметр 84 миллиметра, а размер квадратного составляет 106х106 мм. Для подключения питания из обоих фонарей выходит кусок кабеля длиной 18 см, состоящий из двух проводов. Традиционно, плюс подается на красный провод, минус – на черный. На стеклах обоих фонарей наклеена защитная пленка, а сами стекла, конечно же, пластиковые. И последний важный момент – на обоих фонарях задняя крышка действительно выполнена из какого-то алюминиевого сплава, что должно положительно сказаться на теплопроводности.

Что же, подключаем и смотрим как они светят (расстояние от фонаря до мишени составляет примерно полтора метра). Круглый:

Квадратный:

Светят оба фонаря достаточно ярко, но за счет линз у обеих моделей пучок света получается узкий, причем у квадратного фонаря он значительно уже, чем у круглого. Боковая засветка незначительна. Цветовая температура непостоянна, в центре она максимальна и достигает 11КК у круглой модели и 10КК у квадратной. На границе пятна явно видны желтые нотки, и цветовая температура тут падает до 4-5КК. Цветопередача «на троечку», составляет около 75 единиц в центре и уменьшается до 50-60 к краям пятна:

Теперь проверим, какой ток фонари потребляют от источника питания при разном напряжении. Круглый запускается примерно от 7.5 В и выходит на максимальную мощность (которая составляет приблизительно 12.5 Вт) к 11.2 В, после чего сохраняет её вплоть до 24 В:

Таким образом, диапазон рабочих напряжений соответствует обещанному, а реальная мощность составляет 69% от заявленной, что, конечно же, обман, но за такую цену, в принципе, и не критично.

Переходим к квадратному. Он, судя по всему, имеет другой драйвер (или диоды?), так как запускается уже от 5.5 В, выходит на максимальную мощность (12.2 Вт) к 9 В, после чего немного теряет в мощности (до 11.8 Вт) с повышением напряжения:

Диапазон рабочих напряжений тут даже шире обещанного, а вот с мощностью просто беда – она составляет лишь 25% от заявленной! И это на самом деле странно, т.к. в отзывах я видел замер, где получилось порядка 22 Вт. Видимо, в одном лоте могут продаваться несколько разных моделей. Конечно, 12 Вт маловато для такого крупного фонаря, но за счет низкой мощности он и греется слабее, нагреваясь за полчаса работы только до 55 градусов, в то время как круглый за это же время – до 67 градусов (оба замера были выполнены пирометром, так что не претендуют на точность).

В принципе, дальше осталось дождаться доставки колодок для аккумуляторов с выключателями, которые едут из Китая, и можно собирать устройства. Но тут вдруг всплывает один важный нюанс. Как вы сами видели выше, оба фонаря начинают работать от достаточно низкого напряжения, а часть оригинальных и некоторые китайские макитовские батареи не имеют в своем составе ключевого транзистора, который бы отключил нагрузку при разряде. Это означает, что прямое подключение таких фонарей к батареи может разрядить её ниже допустимого уровня и, таким образом, вывести её из строя.

Конечно, можно всегда следить за зарядом батареи вручную, но это достаточно муторно и ненадежно, ведь в один прекрасный момент можно забыть и переразрядить батарею. То есть, самое лучшее решение – это устранить данную проблему технически и сделать так, чтобы фонарь сам отключался, если входное напряжение падает ниже определенного уровня. За комфортный уровень разряда 5s-батареи можно принять значение 15 В, что соответствует 3 В на каждый элемент.

Итак, необходимо разработать небольшую электронную схему защиты, которая будет размещаться в корпусе фонаря (батарею не трогаем!) и отключать нагрузку при понижении напряжения. Традиционно напишем требования к схеме:

- Выключение нагрузки при снижении входного напряжения ниже 15 В

- Возможность задавать напряжение отключения номиналами деталей на этапе проектирования без необходимости подбора их для каждого конкретного экземпляре

- Поддержка тока 1.5-2 А для работы с большинством распространенных фонарей

- Минимальное потребление от разряженной батареи

- Максимально возможная простота и повторяемость

В процессе поиска решения я рассмотрел несколько возможных вариантов, начиная со стабилитронов и заканчивая операционным усилителем, но, в конечном счете, остановился на таком:

Коммутация нагрузки осуществляется полевым транзистором Q2, в качестве которого используется поддельный SI2304 с Али (надо же их куда-то тратить). Этот транзистор имеет сопротивление канала порядка 50 мОм, что позволяет ему коммутировать токи до 2 А без внешнего радиатора, а максимальное напряжение 21 В вполне вписывается в его характеристики.

Напряжение с нагрузки через делитель R2/R7 подается на электронный стабилитрон TL431, который работает тут в режиме компаратора – пока напряжение больше порогового, стабилитрон «открыт» и через него течет ток, как только напряжение снижается, стабилитрон «закрывается» и его потребление заметно падает. Пороговое напряжение задается делителем R2/R7 и при указанных номиналах составляет приблизительно 15 В.

Поскольку TL431 стабилитрон «не настоящий», он не может ни полностью открыться, ни полностью закрыться – испытания показали, что на открытом 431 падает порядка 2 В, а через полностью закрытый течет ток около 300 мкА. Ниже эти значения упасть не могут, ведь внутри стабилитрона находится электронная схема, которая потребляет какой-то ток и должна от чего-то питаться. Поэтому для того, чтобы обеспечить четкое открывание и закрывание ключа Q2 по сигналу от TL431 был добавлен усилитель на биполярном транзисторе Q1, пороги срабатывания которого задаются резисторным делителем R1/R4.

Пока напряжение на выходе составляет 15 В или больше, TL431 открыта, на ней падает 2 В, оставшиеся 13 В подаются на делитель, в результате чего к базе Q1 прикладывается напряжение не менее 0.94 В, чего хватает для полного открытия транзистора. Если же TL431 закрывается, то даже если её потребление окажется 500 мкА, на базе транзистора будет лишь 0.5 В, чего для открытия Q1 не хватит.

Так как максимальное напряжение на входе может оказаться 21 В, и это много для управления полевым транзистором, выходное напряжение с коллектора Q1 делится на два с помощью резисторов R6/R8 и только после этого подается на затвор Q2.

Из-за того, что TL431 измеряет именно выходное напряжение, в схеме получается естественная положительная обратная связь – когда напряжение батареи снижается и приближается к пороговому, напряжение на выходе TL431 начинает возрастать. В определенный момент транзистор Q1 начинает закрываться, что приводит к снижению напряжения на затворе Q2 и повышению сопротивления его канала. Повышение сопротивления канала ключа, в свою очередь, снижает напряжение на нагрузке, что приводит к еще большему росту напряжения на выходе TL431. За счет этого схема выключается достаточно быстро и транзистор Q2 работает практически в ключевом режиме.

Когда ключ будет полностью закрыт, TL431 оказывается обесточенной и, таким образом, не потребляет тока от источника питания. Общее потребление схемы в этом режиме целиком определяется сопротивлением резистора R3 и для 15 В оказывается всего 5 мкА.

В этом месте у вас может возникнуть логичный вопрос – для чего вообще нужен R3? Ведь если его убрать, потребление выключенной схемы окажется практически нулевое. Да, это действительно так, однако, есть одна проблема – в этом случае схема вообще не сможет включиться при подаче питания. Ведь выходное напряжение ноль, Q1 закрыт, Q2 закрыт, нагрузка и TL431 обесточены.

Как же тогда включается схема? Для этого в неё была специально добавлена «стартовая» цепочка R5 C1. При включении питания конденсатор С1 начинает заряжаться от батареи через резистор R5 и эмиттерный переход Q1, чем вызывает его кратковременное открывание. Открывается Q2, на выход поступает напряжение, которое открывает TL431 и переводит схему в рабочий режим. Когда же питание отключается, нужно разрядить C1, чтобы подготовить его к следующему пуску. Вот тут и нужен R3, который замыкает собой цепь разряда (другого пути для разрядного тока нет).

За счет описанной реализации есть у схемы и одна особенность – если её подключить к разряженному аккумулятору, стартовая цепочка R5 C1 все равно сработает, на выход пройдет импульс питающего напряжения и фонарь мигнет. Сначала мне показалось, что это плохо и я даже задумался, как бы можно было от этого эффекта избавиться, а потом понял, что это не «баг», а «фича» — ведь таким образом будет сразу видно, что лампа исправна, просто аккумулятор разряжен.

Кстати, вы заметили, что R4 и R5 на схеме имеют одинаковый номинал и оба подключены к базе Q1? Не захотелось избавиться от R5 и просто подключить верхний вывод C1 к катоду TL431? Вот и мне захотелось, и в первой версии я именно так и сделал. И на макете всё работало «как часы», но, когда схема была уже собрана на печатной плате, она полностью отказалась запускаться. Причина оказалась интересной – не зря TL431 рисуют на схемах как стабилитрон с отводом, ведь в прямом включении он ведет себя ровно так же – как простой диод. Таким образом, стартовый конденсатор С1 заряжался не по положенной ему цепи, включающей эмиттерный переход Q1, а через U1 и далее С3 и нагрузку.

Поскольку С3 изначально тоже разряжен, образовывался делитель С1/С3 с коэффициентом деления 101, который не позволял напряжению на базе Q1 достичь порога его открывания и схема не запускалась. Почему же тогда она прекрасно работала на макетной плате? А потому, что на макетной плате в качестве С3 использовался электролитический конденсатор, а в собранном устройстве – керамический SMD. Электролитический конденсатор обладает значительной индуктивностью и хуже работает на высоких частотах, что позволяло зарядному току С1 в начальный момент пройти через базовый переход Q1 и открыть его. Вот такие они, эти электролитические конденсаторы.

Но это я забежал чуть вперед, вернемся к схеме. В этот раз я решил сделать плату максимально миниатюрной с использованием только SMD компонентов, и она получилась размером 23х11 миллиметров (на фото уже обновленный «правильный» вариант):

Кстати, если вас устраивает моя разводка, можете просто скачать данное изображение и выставить ему 1200 DPI без рескейла, после чего уже печатать на принтере.

Поскольку плата небольшая, делать решил сразу 5 штук по методу ЛУТ (лень возиться с фоторезистом). Обычно ЛУТ получается на моем принтере весьма плохого качества, поэтому в этот раз по совету с Муськи решил воспользоваться неоригинальным картриджем от Кактуса и посмотреть, что же получится. Получилось вроде лучше, но всё равно плохо, намного хуже, чем фоторезист:

Затем плата была собрана:

И, как я уже писал выше, не заработала. По-хорошему, надо было бы плату полностью распаять и перенести детали на новую, но не хотелось, ведь нужно было добавить всего один резистор. Так что решил добавить его «по месту» и меньшего размера (0603):

На следующий день всё же решил остальные платы выбросить и сделать 5 новых:

Одну из них тоже собрал, так как планирую макитофицировать два фонаря:

Данная версия заработала сразу без каких-либо проблем. Испытания показали, что выключения фонаря происходит при напряжении около 15.05 В, что меня вполне устраивает.

Теперь посмотрим осциллограммы работы схемы. Вот так выглядит запуск:

Желтым показано напряжение питания, розовым – напряжение на верхнем выводе С1, а голубым – напряжение на затворе Q2. В момент включения на линии питания виден небольшой переходной процесс, это вина ЛБП (у него нет конденсатора на выходе), а не схемы. При работе от аккумулятора данного всплеска не будет.

А вот так выглядит включение схемы при «разряженном» аккумуляторе, здесь желтым цветом показано напряжение на затворе Q2:

Видно, что транзистор открывается примерно на 1 миллисекунду, после чего закрывается обратно.

На следующей осциллограмме представлено выключение схемы при снижении питающего напряжения (сигнал на затворе Q2):

Выключение происходит значительно медленнее, основной спад сигнала занимает уже примерно 500 микросекунд, но это всё еще должно укладываться в SOA мелких транзисторов.

Выводы

Сами фонари – яркие, но весьма посредственные. Ориентированы на освещение «в даль», боковая засветка практически отсутствует. Возможно, ситуацию можно улучшить применением напильника к линзам, но для этого фонари надо разбирать, чего я пока не делал, так как жду доставки аккумуляторных колодок из Китая, чтобы посмотреть, как оно будет работать в собранном виде.Круглый фонарь мне понравился больше – он и меньше, и пучок пошире имеет, и реальная мощность не сильно ниже обещанной. Однако, квадратный значительно меньше греется. При этом оба имеют не самое высокое качество света, для постоянного освещения их лучше не использовать. В общем, я бы сказал, что своей цене фонари полностью соответствуют.

Что касается питающего напряжения, здесь к фонарям никаких претензий, оба работают в заданном диапазоне. К сожалению, именно для 5s-батарей без защиты этот диапазон не подходит, поэтому пришлось разрабатывать небольшую плату управления.

На этом у меня всё, спасибо за прочтение.

И помните, хорош не тот фонарь, что ярко слепит глаза, а тот, что освещает вам путь.

Самые обсуждаемые обзоры

| +53 |

2874

108

|

| +111 |

4012

123

|

| +53 |

2808

78

|

| +53 |

2965

64

|

фонари — шляпа. у меня квадратный но и с линзами и с cob-сборкой, дает и пучок и боковую засветку. свет противный, но в целом пойдёт

Почему? Все аккумы с полноценной бмс?

А ссылка есть?

обманул немного, там не cob, просто кучка диодов распаяна

ozon.by/product/fara-svetodiodnaya-avtomobilnaya-1-sht-18w-12-24v-84h84h20-mm-1548329357/

фонарь шляпа, не рекомендую

Добавлю в избранное, вдруг когда-нибудь пригодится)

насчёт не высадит ли — ну у меня защита почти везде есть, делал для себя, так что вероятность маленькая. по хорошему надо бы сгородить какую-то схемку с кнопкой, силовым транзистором и триггером, и защитой по переразряду, чтобы если что — само вырубалось. чтобы можно было удобно включать не заморачиваясь допустимым током и не думая о защите от переразряда. потому что вот такого типа выключатели клавишные — они могут включаться в сумке или чемодане при перевозке

Можно и на основе этой. Кнопка параллельно/вместо С1 — включить, параллельно С2 — выключить. Только полевик мощней поставить.

и не дорого за комплект

спасибо

У меня вот такой фонарь. Свет рассеянный, заливной. Только вот не знаю есть ли в нем защита от переразряда. Нужно проверить.

Посмотрел, там цены в 3-4 раза выше. Но, возможно, лучше и качество.

Вы выключатель забыли) Итого ~350 рублей + 3д печать. А тут получается примерно 400 рублей без печати.

Опечатка: «Коммутация нагрузки осуществляется полевым транзистором Q1», на схеме он Q2.

А вы в продаже её видели? Не так, чтобы платами БМС для батареи, а именно вот отдельным модулем?

А фонарик готовый, на озоне есть совсем за дешего. Аж попробовать захотелось.

ozon.ru/t/Rd0TWDI

Да… Новое ценовое дно пробито. Правда, там ни одного отзыва и доставка из-за рубежа.

А если верить статьям на Википедии и прочих около научных источниках, до деградация химии в литийионных аккумуляторах в первую очередь ускоряется перегревом. А уже во вторую неправильным напряжением хранения.

Сам не проверял, но можно провести эксперимент.

А BMS в аккумуляторах макитовских несложно заменить на «правильные», они недорогие.

Чем именно удобно? На мой взгляд, это наоборот, совершенно неудобно — вы можете случайно перепутать такую лампочку с сетевой дома и сжечь её. В случае кемпинга же вообще не нужен цоколь как таковой, ведь лампочки не планируется менять, да и запасных никто не берет. Ладно, если бы у макиты были переходники с их колодки на Е27, но нет, их тоже надо делать. А если уж делать, зачем в этой схеме вообще Е27?

А с точки зрения фонаря, всё же нужен направленный поток, не такой узкий, как у обозреваемых, но направленный. Лампочка, светящая во все стороны здесь будет не очень эффективна. Надо, хотя бы, 120-150 градусов.

На фотках ламп прочитал «12-48 V AC/DC». Предполагаю, что AC/DC здесь — это не музыкальные вкусы лампочки, а наличие выпрямителя на входе — в случае с аккумуляторами это лишнее падение напряжения и потеря КПД.

В более-менее нормальных батареях это достаточно сложно, и они достаточно дорогие.

Иначе они не более-менее.

Наличие диодного моста можно рассматривать и как минус, и как плюс. Например, к снятому (неснятому) с авто аккумулятора прищепками не разбирая полярности прищеплять. Не все автолюбители электроподкованные.

В лампах этих (по ошибке две одинаковых вставил), повторюсь, добросовестные драйвера стоят. Поэтому выбор источника очень немаленький.

А приколхозить Е27 или gu13 или подобные к колодке макиты или даже и не макиты просто очень несложно, особенно с учётом наличия диодного моста. И да, падение на нем полторашки вольт обидное, но при 18 вольтах уже как то и ничего. В конце концов, если прям жмёт, разбор подобных творений уже давно налажен в быту и мост можно уконтрапупить. Ну, не сразу, а когда появится досуг (когда нечего делать будет).

На ненаправленной лампе, подвешенной к потолку палатки тем не менее, настаиваю, как на наиболее удобной. Ровное, комфортное освещение удобнее других вариантов.

Перепутать лампу 12 в с 220 в, безусловно, можно. Перепутать вообще многое можно при желании. Но не я их выпуск начал, как то пользуются люди, ничего, приспособились.

Кстати, имею вот такую фонарину, уже с колодкой Макитовской, двумя по идиотски реализованных режима яркости и с функцией пауэрбанка.

К ней есть вопросы, их много и главный — очень противный рисунок светотеневой от нее, особенно при движении.

Режимы яркости реализованы путем отключения половины светодиодов, а не снижения тока, что считаю минусом. Теплоотведение реализовано через супертеплопроводный пластик (ирония, если что). Внутри у нее неонки нет, а есть тумблер режимов и парочка дросселей с пятком деталек. То есть, возможен и более менее полноценный драйвер. Зависимость от напряжения не смотрел. Если надо, могу.

Мне она не понравилась. С Е27 свет приятнее.

Мы-то тут говорим про подключение светильников к макитовскому аккуму, с этой точки зрения он вреден.

Так в обозреваемых тоже драйвера. Скорее всего, такие же «добросовестные».

Вставляйте лучше ссылки. Картинки и занимают много места, и толку от них мало.

Сложней и менее эстетичней, чем прикрутить обозреваемый фонарь одним болтом.

Лишние 8.3%, зачем оно нужно в аккумуляторном фонаре?

Так дойдем до того, чтобы собрать свою лампочку)

Для палатки соглашусь. Но мне не для палатки надо, а для дома/быта — что-то где-то в неудобном месте подкрутить. И тут такая лампочка будет сильно менее удобней направленного, но широкоугольного фонаря.

В этих лампах во всех драйвер, потому как у большинства заявляется диапазон 12-24 В.

Нашел ценник на свой фонарь с двумя USB портами. Подешевели они, сейчас 460 рублей. Поторопился я.

И вот такие еще есть,

— с ручкой для переноски и тоже с двумя портами.

ozon.ru/t/Muih9Bv,

— без ручки и тоже с портами ozon.ru/t/253k4q6

По очень божеской цене.

Вариантов тоже много разных, но у меня уже две штуки есть, больше пока покупать не планирую :)