Кстати, о птичках. «Птицы России. Фотоопределитель»

- Цена: 2167 ₽

- Перейти в магазин

Здравствуйте, достопочтенные читатели. Покупать бумажные книги мне случается нечасто, однако с пару месяцев назад мне на глаза попалось издание, достойное занять место на моей книжкой полке. Причём достойное настолько, что я не поленился черкнуть обзор на пару строчек, чтобы познакомить с ним широкую публику. И если вы хотя бы изредка задавались вопросом «кто это там чирикает в среди листвы?», в нижеследующем тексте я расскажу про книгу, которая поможет найти ответ.

Сменился календарный сезон, разноцветных летних бабочек смыли серые осенние дожди, а любители природной макрофотографии пришлось призадуматься о том, как жить дальше. Кто-то в таких случаях просто кладёт камеру на полку, кто-то — переключается на другие жанры. Что до меня, то, когда бабочки идут на убыль, я берусь за стрекоз и мух-журчалок. А после того, как осень доберётся и до них, цепляю на камеру телевик побольше и отправляюсь фотографировать птиц.

Птиц у нас много. И каких птиц! Если послушать людей, нас буквально со всех сторон окружают орлы да соловьи. И это ещё если не принимать во внимание воробьёв, дятлов и уткок, знакомых даже коренному обитателю каменных джунглей. Ну и, конечно же, голубей — не удивлюсь, если самое слово «птица» у многих в первую очередь ассоциируется именно с ними.

Но стоит лишь одной ногой шагнуть за пределы банального, как мир наполняется чудесами. О том, что по весне из тёплых стран прилетают то ли скворцы, то ли грачи, а в лесах принимаются куковать кукушки, ещё из детских книжек усвоил едва ли не каждый. Но все ли узна́ют кукушку, если она будет хранить молчание?

Кукушка. Портрет.

А о внешности скворцов, как оказалось, многие имеют самое расплывчатое представление. Так что по весне я едва ли не каждый год слышу истории о том, как «вон там на берёзе» рассказчик видел неведомую чёрную птичку с радужным отливом на перьях.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris)

Впрочем, после погружения в лютую хтонь «народной энтомологии» меня уже трудно было чем-то шокировать. Согласно наиглавнейшему постулату этой «науки» все бабочки делятся на:

Капустниц, к коим причисляются любые бабочки светлых оттенков. Представляют интерес лишь тем, что обязательно сожрут всю капусту, а потому подлежат истреблению.

Аполлон Штуббендорфа. Занесён в Красную книгу Красноярского края.

Моль, которая, как известно, серая. А ещё она обязательно сожрёт шубу. Или носки. Или ещё что-нибудь из гардероба. За что, разумеется, тоже подлежит истреблению.

Голубая орденская лента. Занесена в Красную книгу Красноярского края.

И, наконец, махаонов. К этому почтенному семейству причисляются все крупные, яркие и красивые виды, не замеченные в пожирании капусты и шуб. Но наверняка что-то, да сожрут. А потому на всякий случай… Ну, вы поняли.

Репейница. Пока что не занесена в Красную книгу Красноярского края.

Если же какая бабочка не укладывается в вышеозначенную классификацию, энтомолог «от сохи» сразу чует подвох — не зря она так замаскировалась! Наверняка замыслила что-то гнусное. И, в свете всего вышеизложенного, вы наверняка уже догадались о её дальнейшей участи.

Так что птицам ещё повезло. И то, кажется, лишь потому, что их не застали за поеданием капусты.

Впрочем, не всё так плохо: в последние годы в Россию понемногу проникает буржуазное явление, известное как «бёрдвотчинг». За неудобоваримым названием в действительности скрывается самая обычная любительская орнитология со своими «клубами по интересам». Кто-то выискивает всё новые и новые виды, чтобы поставить ещё одну галочку в блокноте, другим интереснее часами просиживать с биноклем, наблюдая за поведением птиц, третьи и вовсе «фанатеют» по конкретному семейству или даже виду — сколько бёрдвотчеров, столько и мнений. Но для меня первичной всё же была фотография.

Разумеется, можно снимать «наудачу» — просто брать камеру и отправляться на прогулку по не слишком заасфальтированным окрестностям. Уверен, многие, если не все фотографы-натуралисты именно с этого и начинали. И, несмотря бессистемность подхода, снимки иногда получаются весьма удачные.

К примеру, вот эту синичку я снял весной этого года с собственной лоджии.

Свиристели для меня — вечная, неисчерпаемая и любимая тема. С лоджии их, правда, снимать уже не получится, придётся всё-таки одеться, выйти наружу и прогуляться от дома на сотню метров.

Если расширить радиус прогулок до ближайшей лыжной трассы, при некоторой удаче можно встретить вот такого серого снегиря.

Кстати, «серый снегирь» — не только указание на цвет оперения, но и видовое имя этой птицы. Ранее их считали подвидом обыкновенного снегиря, но в последнее время всё чаще упоминают как самостоятельный вид Pyrrhula cineracea.

В тех же местах, но уже летом, можно отыскать в зарослях крапивы восточную малую мухоловку.

В городском парке, несмотря на обилие посетителей, тоже кто-нибудь, да найдётся.

Купание рябинного дрозда

Чёрный коршун озабочен соблюдением масочного режима

И даже в начале весны на продуваемом ледяным ветром городском пляже можно заснять что-нибудь интересное.

Дюна

И всё же цель всякого фотографа — получение фотоснимков, а не прогулки на свежем воздухе. Поэтому рано или поздно приходит понимание недостаточности своих познаний о предмете съёмки и необходимости эти знания углубить и расширить. И не из одной лишь любознательности, но и в самых что ни на есть прикладных целях: знание о видах птиц, их местах обитания, образе жизни, повадках и предпочтениях существенно повышает шансы фотографа на удачный кадр. А уж зная, с кем имеешь дело, можно пустить в ход разные фотоохотничьи хитрости.

Однако прежде всё же нужно обрести понимание, кого именно ты сфотографировал — или же сфотографировать намереваешься. То есть определить, к какому биологическому виду принадлежит объект съёмки. А поскольку мир птиц намного богаче и обширнее, чем может показаться на первый взгляд, выяснение видовой принадлежности той или иной птички — занятие не из простых.

Исторически первым инструментом, призванным решать эту задачу, стали книги-определители. Причём определители очень рано разделились на два направления: богато иллюстрированные издания, адресованные широкому кругу читателей и рассчитанные на определение живых птиц по внешности и голосу, и академические тома с разбитым по ключам и уровням перечислением признаков, с минимумом иллюстраций и, нередко, требующие наличия тушки определяемой птицы.

Развитие интернета вызвало к жизни форумы, посвящённые любительской орнитологии, где специалисты или энтузиасты могли определить птицу (растение, гриб, насекомое) по фотографии. Очевидно, что главный недостаток такого метода — необходимость в живых экспертах, которым может не хватить душевных сил на определение очередной чомги. Которую, кстати, даже очень далёкий от орнитологии человек способен найти в интернете, просто набрав в строке поиска «утка с рогами».

Чомга

Однако в нынешние времена самый технически продвинутый метод опознания всевозможной живности, как вы уже наверняка догадались, это нейросети. Случается, они просто творят чудеса, опознавая птицу по мелкому и не очень резкому снимку. Бывает и так, что они эпично ошибаются буквально на ровном месте, предлагая явно неадекватные варианты. Но в целом выдаваемые ими результаты скорее полезны, если не как истина в последней инстанции, то как отправная точка для дальнейших поисков.

И всё же, несмотря на все чудеса современной техники, я решил обратиться к истокам и приобрести определитель птиц в формате старой доброй бумажной книги. И посетила меня эта идея, когда я блуждал между виртуальными прилавками «Озона» в поисках чего-нибудь энциклопедического. Правда, не про птиц, а про бабочек.

Лучшая на сегодняшний момент книга по российским бабочкам — «Определитель бабочек России» за авторством А.В. Сочивко и Л.В. Каабак — вышла в далёком 2012 году, а основана, надо полагать, на ещё более ранних данных. За прошедшее время данные по ареалам успели устареть, поэтому раз в несколько лет я проверяю, не появилось ли изданий более новых и отражающих современные реалии. Увы, но и в этот раз я не нашёл желаемого.

Зато поиск выдал множество других книг отдалённо похожей тематики, среди которых как раз и оказались «Птицы России. Фотоопределитель». Проглядев описание, я понял, что книга определённо достойна внимания: объём в 640 страниц с информацией о более, чем 700 видах птиц предполагал, что это издание избавлено от часто встречающегося в подобной литературе недостатка — неполноты.

Книги такой тематики обычно имеют объём около трёхсот страниц и охватывают сотни две наиболее распространённых видов пернатых. И этого, если честно, вполне достаточно, чтобы опознать всех посетителей кормушки и обитателей городского парка. Однако продвинутого бёрдвотчера или увлечённого фотографа-натуралиста такой подход вряд ли устроит. Сия искушённая публика предпочтёт книжку потолще, но чтобы в ней было всё. И за ценой не постоит.

Кстати, о цене: если не задаваться целью купить эту книгу как можно дороже, она обойдётся вам немногим больше, чем в две тысячи рублей. Если принять во внимание твёрдую обложку, внушительный объём и качество полиграфии, цена вполне умеренная, в Японии или Таиланде издание такого уровня будет стоить ощутимо дороже 25 долларов. При этом книга совсем свежая, 2025-го года издания, так что с актуальностью представленной в ней информации проблем быть не должно. В общем, «Фотоопределитель» со всех сторон выглядел выигрышно, так что долго раздумывать я не стал и оформил заказ.

Доставка заняла шесть дней; в пункте выдачи книгу мне вручили затянутой в чёрный полиэтилен, будто внутри не безобидный определитель птичек, а чтиво, предназначенное исключительно для взрослых глаз.

Защитных свойств такая упаковка лишена практически полностью, однако книга прибыла в идеальном состоянии. Даже углы обложки, на долю которых обычно выпадает больше всего испытаний, не помялись.

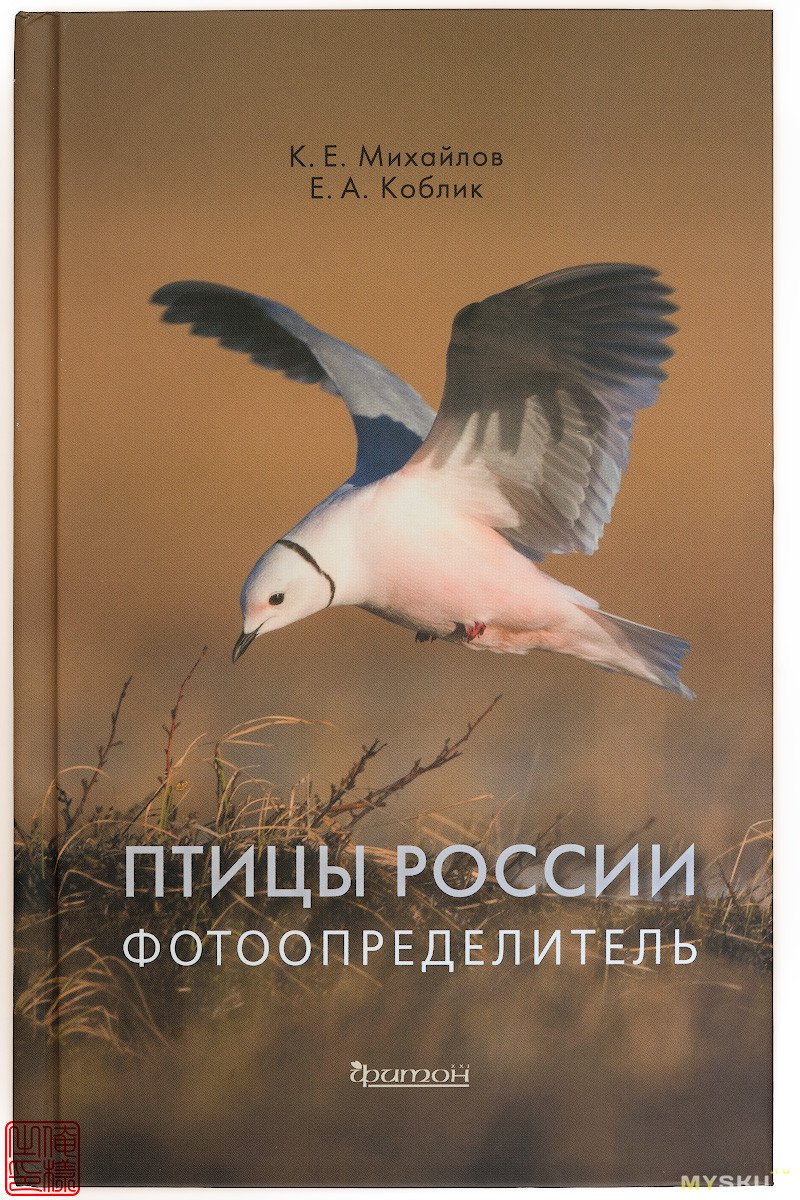

Обложка — твёрдый картон, матовая, с цветной полиграфией. На передней обложке фамилии авторов, название книги и логотип издательства на фоне фотоснимка чайки.

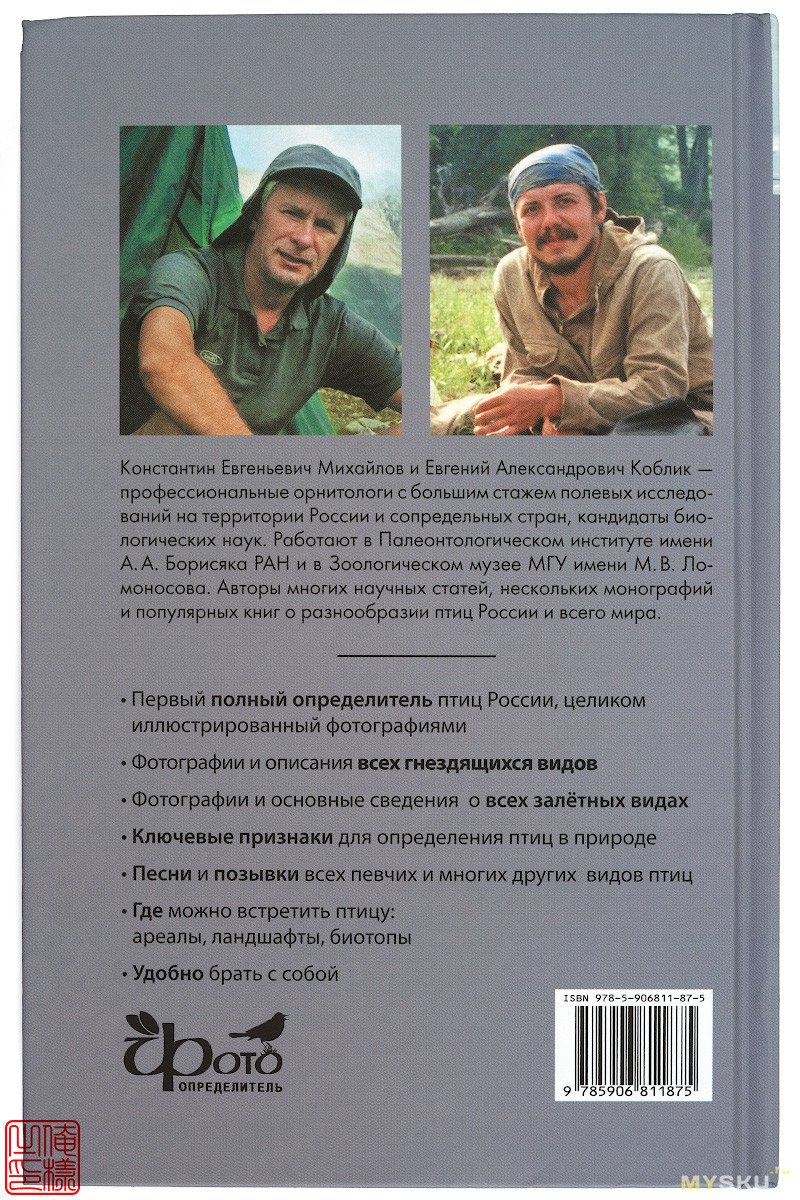

Задняя обложка содержит фотографии обоих авторов, К.Е. Михайлова и Е.А. Коблика, краткую информацию о них, аннотацию книги, а также идентификатор ISBN и штрих-код EAN.

Размеры книги — 208×135 миллиметров, толщина — 36 миллиметров, сама книга отпечатана на хорошей мелованной бумаге, с чёткой многоцветной полиграфией. Книга увесистая, 981 грамм. Тем, кто хотел бы захватить определитель с собой в пеший поход, придётся решать непростой вопрос: «Брать или не брать?».

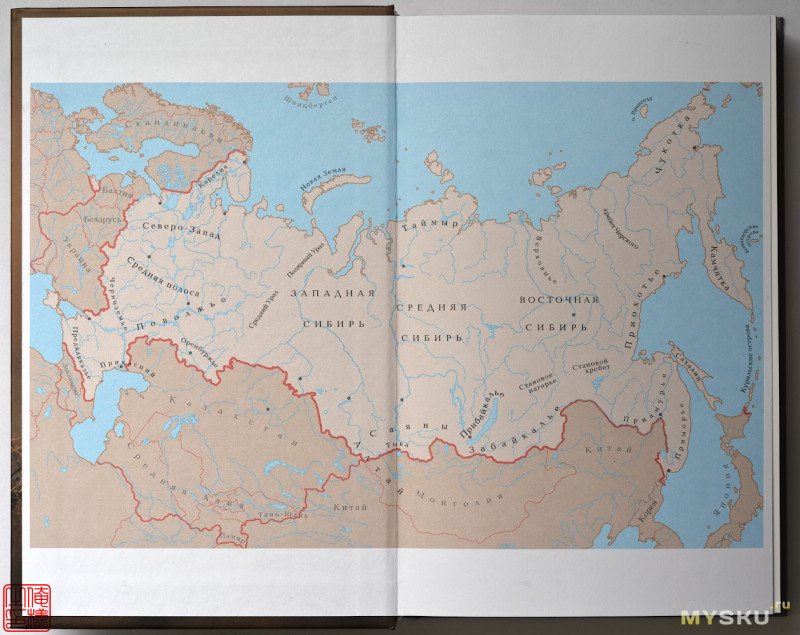

На форзац книги помещена карта России с указанием, где какой регион расположен.

Скажем, читая про козодоя, что его «Гнездовой ареал охватывает почти всю Европу, Ю.-З. Азию и южную половину З. и Средней Сибири», можно тут же оценить, есть ли у вас хоть один шанс встретить поблизости это замечательное существо. Как оказалось, у нас на юге Красноярского края козодои вполне себе водятся. Вот только жаль, что ни разу не довелось повстречаться с ним лично, не говоря уже о том, чтобы его сфотографировать.

Первая страница традиционно содержит информацию об авторах, выходные данные и краткую аннотацию. Там мы, в частности, можем узнать, что данная книга вышла в рамках дополнительного тиража в 1500 экземпляров. В масштабах страны цифра вроде бы и скромная, но самый факт печати дополнительного тиража для столь специфичного чтива внушает некоторый оптимизм: всё ж не одного «милорда глупого» несут люди с виртуального базара.

Далее следует краткое предисловие, из которого мы узнаём о предыстории книги в целом, принятых в ней условностях (например, о том, что наиболее важная информация выделена жирным шрифтом), о том, какая информация представлена о каждом виде птиц, и отдельные благодарности людям участвовавшим в подготовке издания.

Следующий раздел — «Краткое описание семейств и отрядов» — помимо базовой информации о семействах птиц является своего рода оглавлением. Все птицы в книге разделены на три обширные группы: «Водные и околоводные неворобьиные птицы», «Не связанные с водой (наземные и древесные) неворобьиные птицы» и «Воробьиные птицы». Каждая из этих обширных групп, в свою очередь делится на более узкие подгруппы: «Лебеди, гуси, утки», «Чайки и крачки», «Ястребиные», «Совы», «Синицы, ополовники, ремезы, усатые синицы» и т. д. Выглядит просто и понятно, но, как всегда, есть нюансы. Скажем, если вы в первый раз в жизни увидели оляпку или щура, можно и не догадаться, что их обоих нужно искать в «воробьином» разделе.

Оляпка

В этом и заключается главная сложность работы с книгой: чтобы извлечь из неё практическую пользу, нужно иметь хотя бы базовое представление о семействах птиц и их внешнем виде.

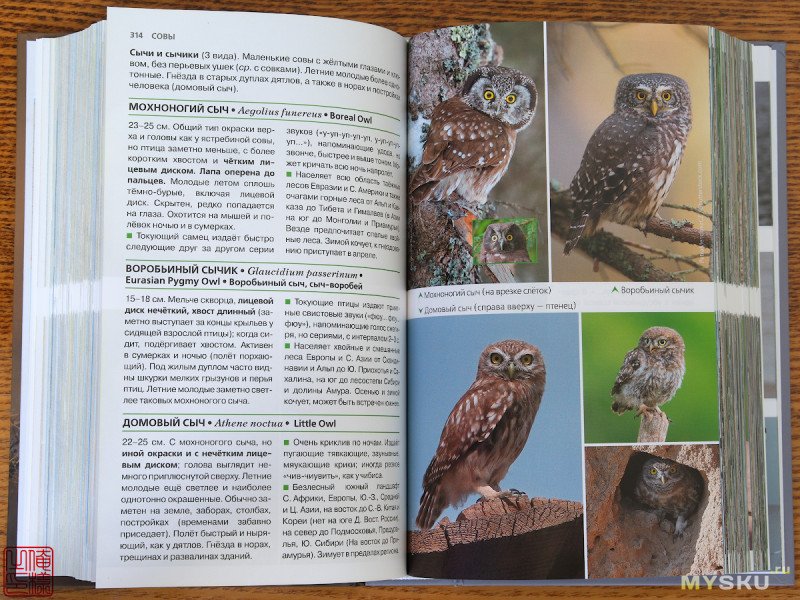

Далее следует самая объёмная, без малого шестисотстраничная часть книги — собственно фотоопределитель птиц, обитающих на территории РФ. Устроена она следующим образом: на каждом развороте чётные страницы занимает информация, большей частью, текстовая, ну а нечётные — фотоснимки птиц в живой природе, по которым читателю предлагается их определять. Вот так, например, выглядит страница, посвящённая воробьиному сычику:

Открывает текстовое описание название птицы. Сначала — жирным шрифтом на русском, далее, более мелким курсивом — на научной латыни, вслед за ним — английское имя птицы, и, наконец, альтернативные русские названия, если таковые имеются.

За названием обычно следуют три параграфа. Первый сообщает о размерах птицы, как вообще, так и в сравнении с другими, более часто встречающимися видами, о внешних отличительных признаках, образе жизни, особенностях поведения и полёта. Второй параграф описывает издаваемые птицей звуки. Заключительный же посвящён ареалу, то есть перечислению регионов, где данный вид можно встретить, времени и направлениям перелётов и кочёвок, а также предпочитаемым птицей типам местности.

Конечно, любой натуралист не отказался бы от более обширной информационной части, но будем реалистичны в своих желаниях: если на обложке книга заявлена как«фотоопределитель», странно было бы ожидать, что внутри окажется энциклопедия.

Зато, если вам повезёт встретить вот такого пушистика,

вы сразу поймёте, с кем имеете дело.

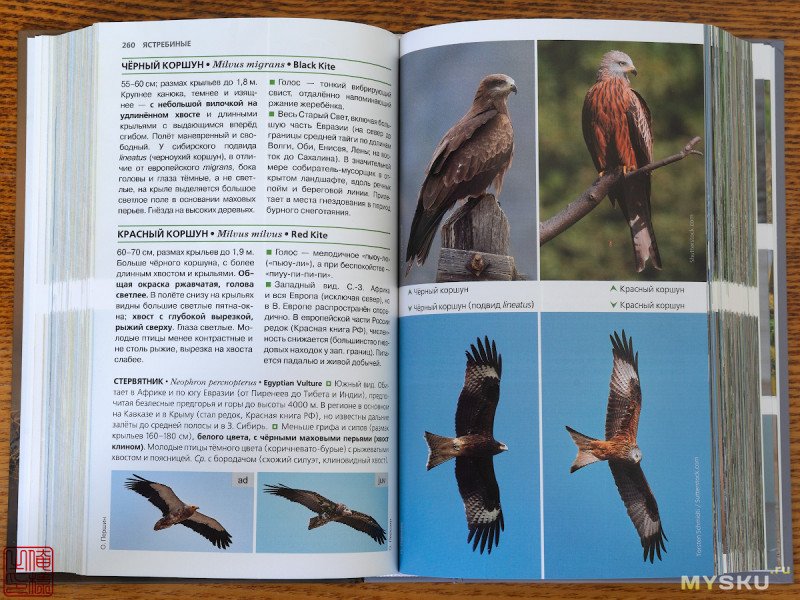

А теперь посмотрим, что книга сообщает про тех самых «орлов», что во множестве парят над городскими окраинами на юге Красноярского края.

Орлов в России обитает немало, и отличить их друг от друга в полёте не так-то просто. Однако объединяет их один признак: полукруглая, прямая или угловатая форма хвоста летящей птицы. Этим они резко контрастируют с коршунами, которых несложно узнать просто по силуэту: хвост «вилкой» с треугольным вырезом характерен только для них. А поскольку рыжий коршун в центральной Сибири не встречается, единственный оставшийся вариант — Milvus migrans, он же чёрный коршун.

Чёрный коршун. Портрет.

Так что же, неужели теперь всё так просто?! Вынужден огорчить достопочтенного читателя: некоторые виды не различить даже по самым лучшим фотографиям. Например, глухая кукушка визуально неотличима от обычной (хотя вполне узнаваема по голосу). Хватает очень похожих видов и среди чаек. Ну а моя личная беда — определение всяких славок-пеночек-бормотушек и прочих мухоловок. Для меня эти маленькие птички с бурой спинкой и светлой грудкой, что называется, все на одно лицо.

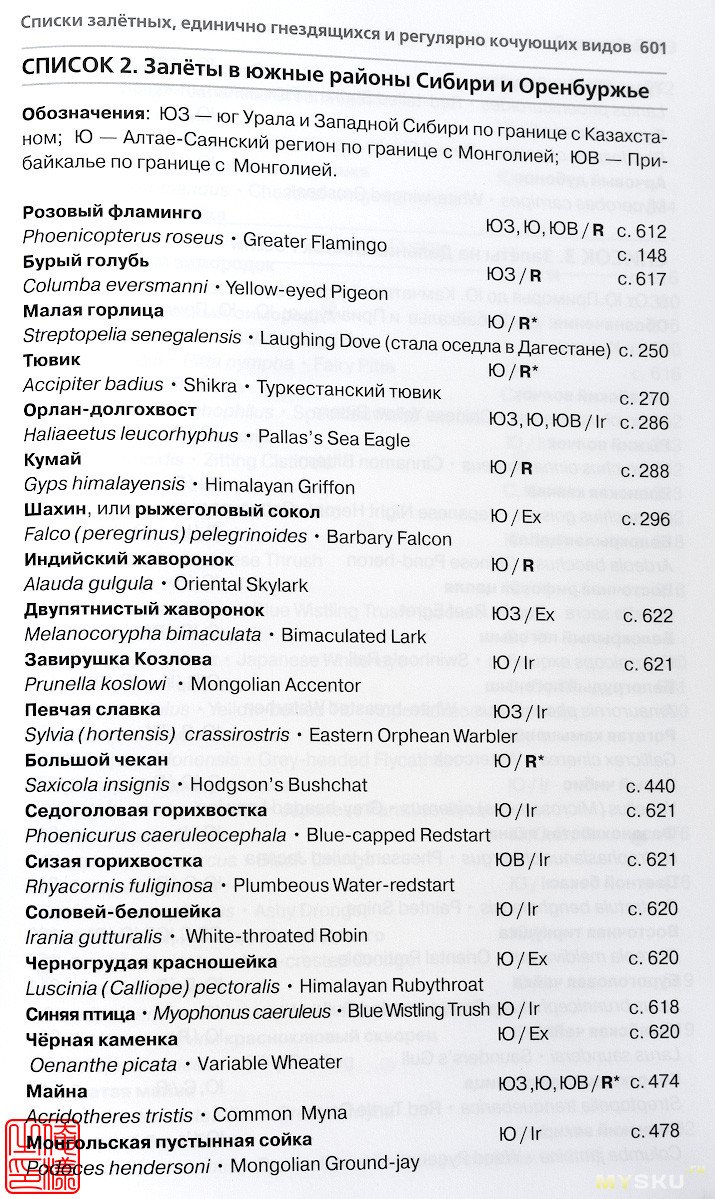

Но вернёмся к книге. За разделом, повествующим о птицах, обитающих в России (или проводящих на её территории хотя бы часть жизни), следует список залётных птиц с разбивкой по регионам и указанием, насколько регулярно они в границах России появляются. Вот, например, информация по Южной Сибири:

Не ожидали увидеть в этом списке розового фламинго? А, между тем, лет десять назад эта история прогремела на весь край: неподалёку от Красноярска действительно обнаружили нескольких замерзавших фламинго. Птиц отогрели, вылечили, и теперь их можно увидеть в красноярском зоопарке «Роев ручей».

За перечислением залётных видов идёт небольшой раздел с фотоснимками, позволяющими опознать заморских пернатых по внешнему виду.

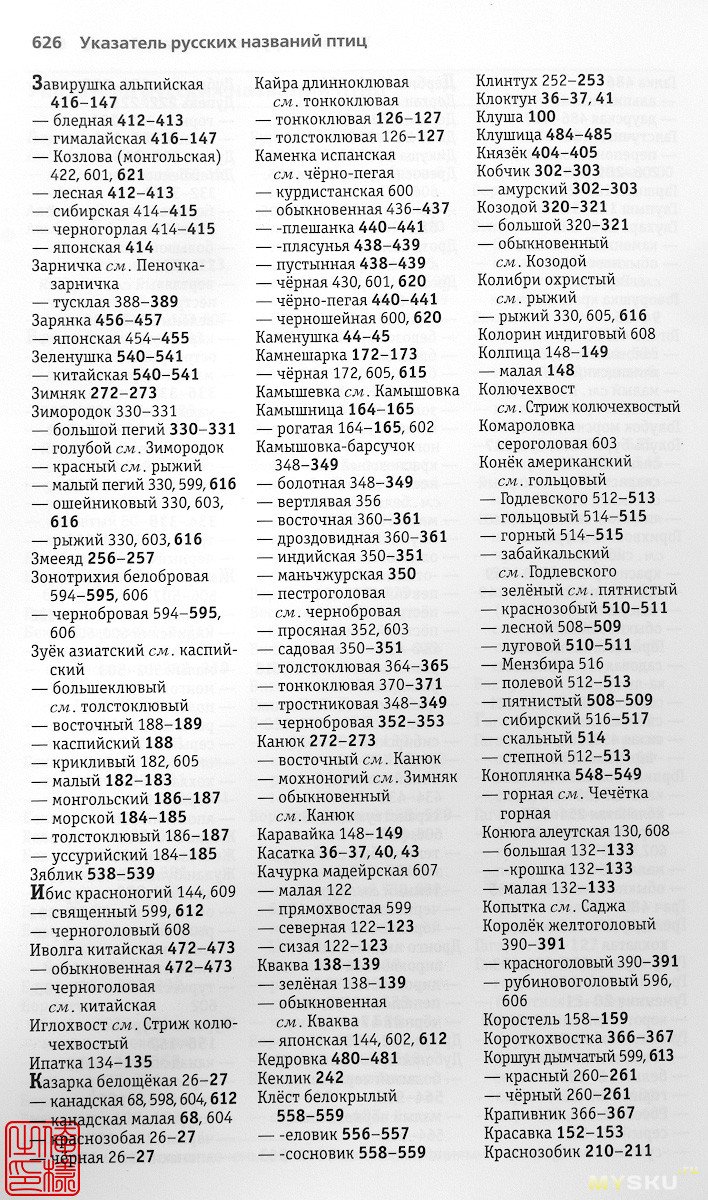

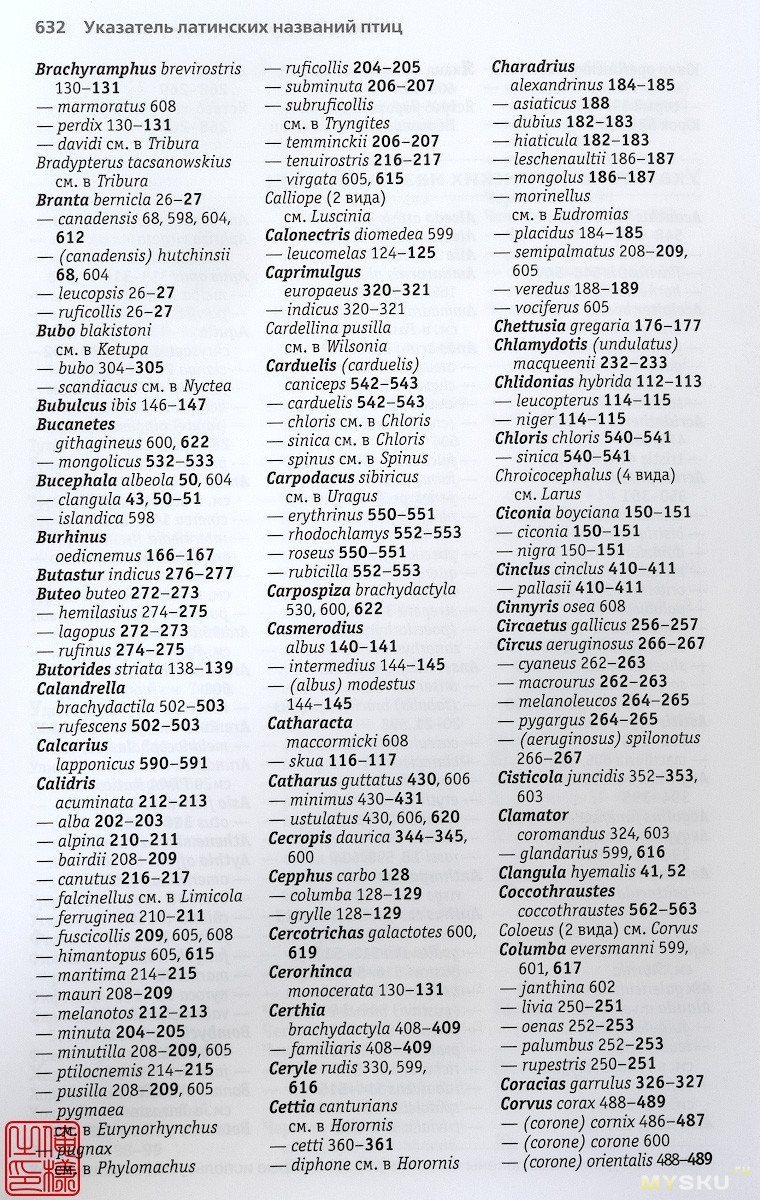

Далее мы находим «Указатель русских наименований птиц» и «Указатель латинских наименований птиц», построенные по единому принципу: все виды птиц в «Указателях...» перечислены в алфавитном порядке, и каждое наименование сопровождает номер страницы, где следует искать информацию о птице.

Ну а завершает книгу перечисление авторов фотоснимков с указанием страниц, на которых эти фото находятся.

В общем, приобретённой книгой я остался полностью доволен и всем интересующимся птицами определённо её рекомендую. Если рассматривать книгу именно как фотоопределитель птиц (коим она и является), она вас не разочарует, и расскажет о пернатых обитателях России даже больше, чем ожидается от определителя. Стиль изложения — общедоступный, текст не перегружен научной терминологией, так что нет никаких препятствий для того, чтобы после беглого ознакомления с содержанием этого тома взяться за выяснение, кто есть кто среди местной орнитофауны. Ну и, помимо всего прочего, твёрдая обложка и качественная полиграфия делают «Фотоопределитель» достойным подарком человеку, интересующемуся живой природой.

Достоинства

- Широчайший видовой охват определителя

- Не требует от читателя узкоспециальных знаний

Недостатки

- Отсутствуют

| +208 |

18439

125

|

| +267 |

24284

76

|

| +44 |

2021

58

|

| +40 |

1908

42

|

| +50 |

2532

96

|

| +101 |

3467

101

|

Книжка хороша дома полистать, кому ещё нравятся бумажные книги, а на природу такой справочник не потаскаешь.

Вот по пению птиц — есть приложение, которое разбирает весьма уверенно. Надо бы вспомнить название.

Хотя у автора в тексте есть и про интернет и про проблемы различия некоторых видов.

Например, весной этого года сфотографировал дрозда-рябиннка в парке. А чуть позже — несколько щеглов.

P.S. Сейчас де-факто стандарт — приложение Merlin. Пользуемся давно. Были на экскурсии у профи на Куршской косе и в Астраханском биосферном заповеднике — у них тоже он. Определение через нейросеть по звуку и фото. Встроенная энциклопедия. Русский язык. И всё это — бесплатно (!).

А вот по звуку — не умеет)

Попробую, по вашей подсказке, спасибо!

Сам в лесу пользуюсь BirdNet, насчет точности — пофигу, но прикольно.

А сейчас, если есть дохлая птичка, проще отжать из неё генетический материал и секвенировать. Генный анализ нынче стоит настолько дёшево, что едва ли не вся биология только через него и работает. Да и ружьё уже не обязательно, достаточно найти перо или даже взять у птички анализ кала.

пушистик у вас красивый на фото. в пустыне как то фоткал мелкого тамошнего сыча, с кулачок. наверное час вокруг него ползал, восхищался его мимишностью )

Зимой часто дятел прилетает, сало любит!

Ещё одна камера смонтирована на другой стороне дома. Там несколько лет подряд дрозды гнездо вили на тополе в одном и том же месте, кроме этого года.

Тоже мечтаю когда-нибудь телеобъектив заиметь для фотоохоты.

Сегодня практическая ценность бумажной книги именно в каестве определителя для практического использования с одной стороны невысока. А с другой… поиск информации по такому источнику, плюсом к живой насмотренности, вроде как должен «тренировать» мозги лучше, чем мгновенное получение результата от табуна роботов. Хорошая штука.

А птиц сильно больше, чем нам (большинству неспециалистов) кажется. Гуляли мы давеча в местном лесопарке, в окрестностях которого и водоём имеется. На минимально благоустроенной «тропе здоровья» там установлены тематические информационные стенды — так вот, на стенде с птицами, живущими на воде или около, «утки» не упомянуты ))). А «уток» из этого списка я мог наблюдать 1 вид гарантированно, может даже 2, а чуть издали и все 5

Там по птицам проводят локальные исследования. Если даже сам не увидел, можно посмотреть, что другие наснимали именно в твоих краях, на карте.

(подпевайте)

В каждой строчке чувствуется любовь к процессу.

И фотки, фотки просто загляденье!

Спасибо большое за такой замечательный рассказ!

Я даже захотел купить себе такую книгу. Правда не знаю зачем. Я ж не бирдвотчер, а все птицы которых я наблюдаю, обычно водятся только у меня в тарелке (куры. гуси. утки и индюшки)

Многих птиц и не знаю, книгу интересно было бы почитать.

О птицах есть ветка на iXBT, но там профессионалы с разных стран и дорогой аппаратурой, а я так любитель.

Мои птички, с некоторыми подружился