✧Как измерить емкость ионистора? + что неплохо бы знать про ионисторы

Если вы думаете что емкость ионистора измеряется так же как у конденсатора, то это нормально. Я тоже так раньше думал. А оказалось, что это совсем не так. И проблема не в том, что емкость у ионисторов шибко большая и выходит за пределы возможностей мультиметров и всяко-разных LCR-тестеров. А в том, что ионисторы по своей сути не конденсаторы. Они — нечто иное.

История эта началась несколько месяцев назад. У меня имеется пара китайских ионисторов, на которых написано «1F» и «1.5F». И однажды возникло непреодолимое желание проверить правдивость той маркировки. Как любой нормальный человек я наивно полагал, что ионисторы (суперконденсаторы) — это те же конденсаторы, только имеющие экстремально большую емкость. А значит, ихнюю емкость можно замерить или хотя бы приблизительно оценить по методикам, используемым для конденсаторов. Понятно, что никакой мультиметр «1F» не потянет. К примеру, в даташите моего Флюка есть табличка, из которой явствует, что 0.1F — это верхний предел возможностей

Но не стоит унывать, есть же всяко-разные радиолюбительские ресурсы… Самое интересное, что я там нашел — оно ТУТ или тоже самое. Эдакий симбиоз измерялки и часов.

Но не стоит унывать, есть же всяко-разные радиолюбительские ресурсы… Самое интересное, что я там нашел — оно ТУТ или тоже самое. Эдакий симбиоз измерялки и часов.

Смутило то, что такое оригинальное решение вряд ли используется для проверки ионисторов на заводах где их делают. Попробовал отыскать ГОСТы или международные стандарты по измерению емкости суперконденсаторов — а их нет. Поэтому стал изучать всякие там мануалы и Technical Note от производителей и был сильно удивлен.

Потом стал разбираться почему это так и узнал много нового.

И все это кратко изложено в первой части данного повествования 1.Теория.

Я понимаю, что получилось несколько продолговато, но материал более-менее структурирован и легко пробрасывать малоинтересные подразделы.

Или вообще, плюнуть на всю эту заумь и сразу перейти в раздел 2.Практика.

Надеюсь, что хоть там вы обнаружите нечто интересное или полезное.

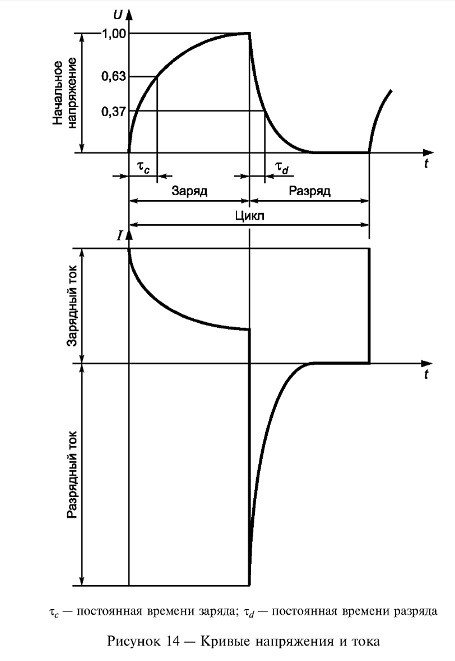

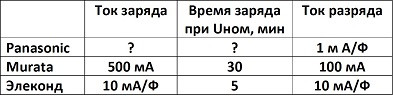

Измерение емкости по ГОСТ_Р_МЭК_60384-1-2003 для всяко-разного конденсатора рекомендуется делать так:

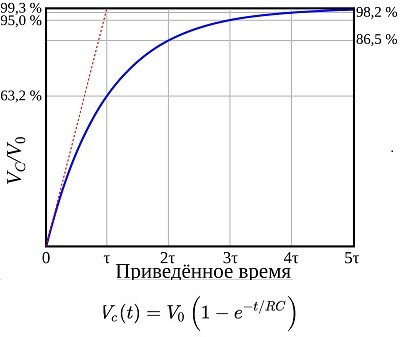

Суть в следующем: собирается RC-цепь, которая характеризуется т.н. постоянной времени тау=R·C, не зависящей от абсолютного значения напряжения. Откуда легко найти C=тау/R. Элементарно, Ватсон.

Но есть два нюанса:

Но есть два нюанса:

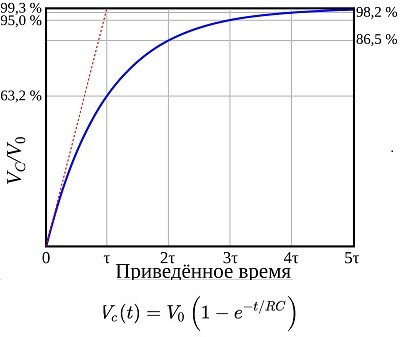

1) Предполагается, что зависимость напряжения на конденсаторе Uc от приложенного U всегда строго экспоненциальная:

Uc = U(1 — exp[-t/(RC)])

Такая зависимость неплохо выполняется для «обычных» конденсаторов, худо-бедно для электролитических и для новомодных конденсаторов с проводящим полимерным электролитом (см. ТУТ и ТУТ). Для ионисторов — еще хуже.

2) Но главная печаль не в этом. Ионисторы (в отличии от конденсаторов) продолжают накопление заряда даже после достижения номинального напряжения. Вот это поворот!;) А почему это так — будет рассмотрено ниже.

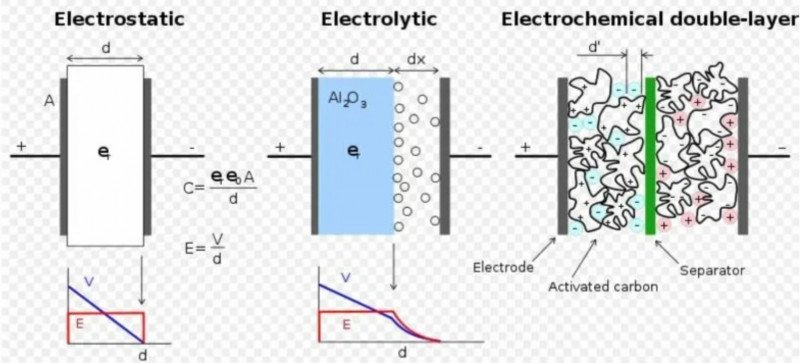

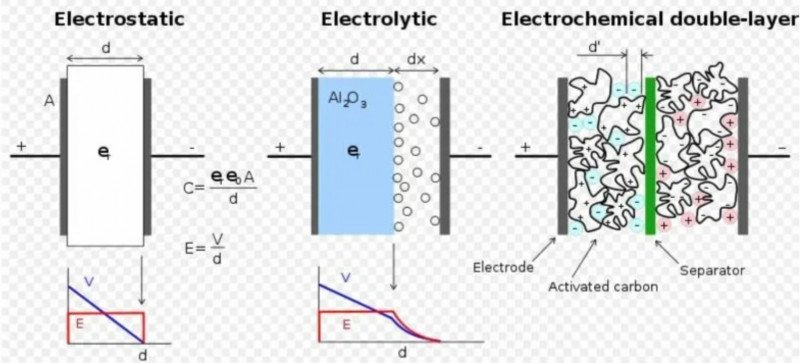

По интернетам давно гуляет картинка, поясняющая отличия между «обычными» конденсаторами, электролитическими и ионисторами

Картинка в целом полезная, но там справа не хватает четвертого элемента — простого и незамысловатого аккумулятора, накопителя электроэнергии за счет протекания окислительно-восстановительных процессов.

Картинка в целом полезная, но там справа не хватает четвертого элемента — простого и незамысловатого аккумулятора, накопителя электроэнергии за счет протекания окислительно-восстановительных процессов.

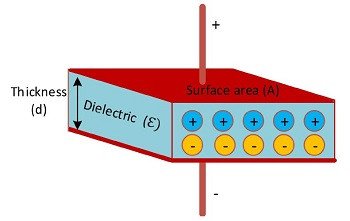

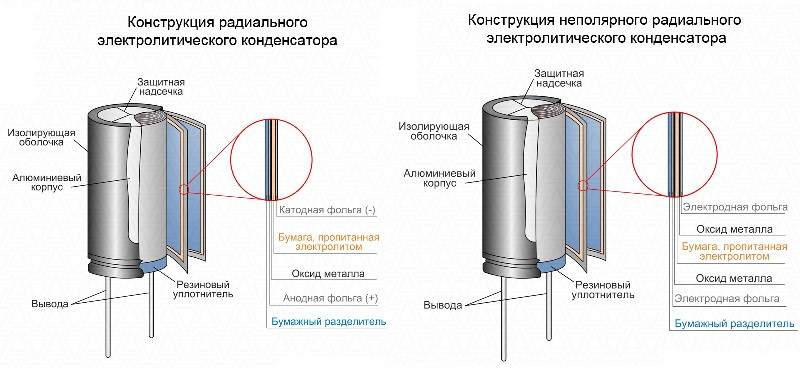

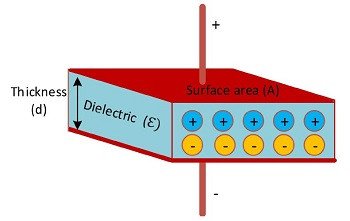

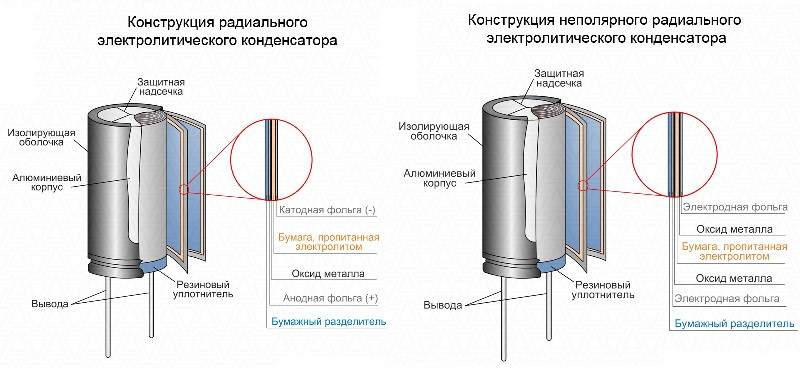

☸️ Как известно, «обычные» конденсаторы — это 2 металлические обкладки и слой твердого диэлектрика между ними (не важно какого). Их существует куча разновидностей и конструкционно они могут отличаться, но суть одна. Накопление энергии в традиционных конденсаторах осуществляется электрическим полем в объеме диэлектрика, расположенного между разноименно заряженными обкладками.

☸️ В электролитических конденсаторах с одной стороны тоже самое — металл+диэлектрик (Al, Nb или Ta, покрытые слоями родных оксидов). Вторым электродом является ДЭС на границе электролит/металл. На самом деле, электролитом пропитано что-то типа бумажки или картонки.

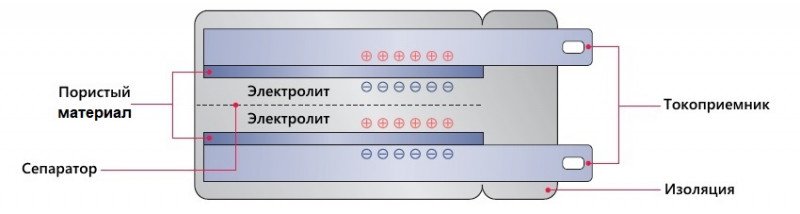

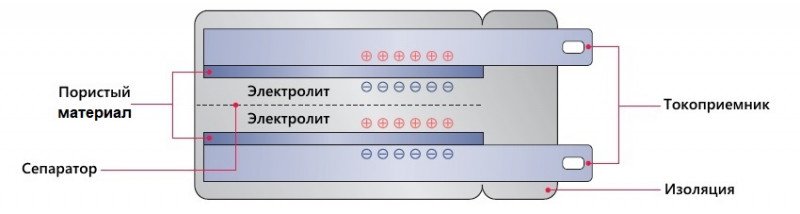

☸️ В ионисторе (суперконденсатор, ультраконденсатор, электрохимический конденсатор, EDLC) роль электродов выполняют ДЭС на всяко-разных пористых порошках (изначально — активированный уголь), а металлические ленты — токосъемники. Главная фишка ионисторов — огромная площадь ДЭС (на неск. порядков большая, чем у электролитических конденсаторов), ибо удельная поверхность тех самых порошков ∼500...2500 м²/г. Понятно, что еще туда добавлены сепараторы (штоб оно не слипалось) + вся эта красота пропитана раствором электролита.

Такая штука называется двойнослойным*** конденсатором (ДСК). ДСК — это классика, с этого все начиналось и они до сих пор самый дешевый и распространенный тип ионисторов.

Такая штука называется двойнослойным*** конденсатором (ДСК). ДСК — это классика, с этого все начиналось и они до сих пор самый дешевый и распространенный тип ионисторов.

***Прим. «Двойнослойный» — это не опечатка.

В итоге, для ионисторов получаем огромную удельную энергоемкость (и емкость в фарадах), недостижимую как для «обычных» конденсаторов, так и для электролитических. Это в плюсе. А в минусе — все остальное.

Данная табличка как бы намекает, что чисто формально (по циферкам) ионисторы между конденсаторами и ХИТ. Ниже будет показано, что внутренний мир ионисторов намного ближе к ХИТ и имеет мало общего с настоящими

Данная табличка как бы намекает, что чисто формально (по циферкам) ионисторы между конденсаторами и ХИТ. Ниже будет показано, что внутренний мир ионисторов намного ближе к ХИТ и имеет мало общего с настоящими индейцами конденсаторами.

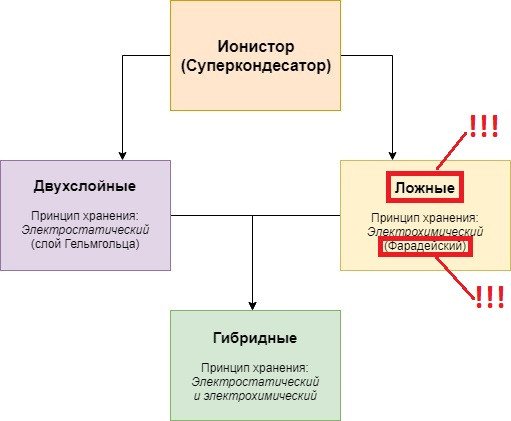

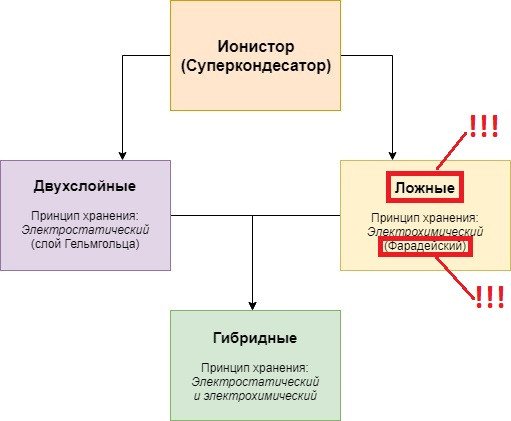

Что бы тот единственный плюс сделать еще более жирным и вкусным, электрохимики додумались подмешивать в углеродные порошки всяко-разную «химию». Но не для того, чтобы еще больше навредить экологии и у грэто-подобных девачков отнять детство с еще более изощренным цинизмом. А исключительно ради того, что бы добавить емкости электродам за счет дополнительного протекания окислительно-восстановительных реакций (т.н. фарадеевских процессов***). Как в обычных химических аккумуляторах. Только в аккумуляторах (в отличии от ионисторов) фарадеевские процессы — это основной и единственный способ накопления электроэнергии. Всякие там ДЭС на катоде и аноде после заряда — так это оно «ниачём», обычная поляризация электродов, которая начинает рассасываться сразу же после окончания заряда. А вот в ионисторах, фарадеевские процессы — хотя и важное, но только дополнение к основному накоплению энергии в ДЭС.

В общем, к классическому ДСК было добавлено еще 2 типа ионисторов:

— псевдоконденсаторы (ПсК)

— гибридные суперконденсаторы (ГСК), которые еще называют асимметричными.

В ПсК дополнительные фарадеевские процессы протекают на обоих электродах, а в ГСК — только на одном. Все предельно просто.

Из en.wikipedia:

► Критика ГСК или зачем козе баян?

► Кому интересно — историческая справка относительно ионисторов

Осторожно — это из викей.;)

**Прим-2. То, что выделено жирным, далее будет рассмотрено более подробно.

Все, что было выше — это присказка. Начинаем копать по-взрослому.

Разложим наши карты:

№1. Ионисторы Panasonic: физика, принцип работы, параметры — русскоязычная статья, сделанная на основе пояснительной брошюры от Панасоника Gold Capacitors. Technical Guide, Principles and Operation. Более поздняя версия того же самого:

Panasonic. Technical Guide of Electric Double Layer Capacitors

№2. Murata Supercapacitor Technical Note — аналогичный ликбез от Мюраты. Мне понравился больше остальных, т.к. он наиболее внятный и логичный.

№3. Методы измерения основных параметров суперконденсаторов: емкости, сопротивления постоянному току, токов утечки, а также формулы для расчетных параметров с сайта предприятия Элеконд, одного из 5 ныне действующих производителей ионисторов в РФ.

№4. SuperCapacitor User's Manual от TOKIN (NEC→KEMET→Yageo) — 101 стр. мелким шрифтом! А по сути — ничего нового, кроме несколько странной методики проверки емкости на разряде. Зато — оригинальной.;)

№5. Создание и изучение эффективных суперконденсаторов на основе двойного электрического слоя: учебное пособие — в самом начале подробный рассказ про двойной электрический слой (ДЭС). Без зауми и математики, столь характерных для физической химии. Есть несколько мелких ошибок и всего одна грубая: сольватированные ионы названы «сольватирующими». Но в целом — вполне читабельно.

№6. Свежий обзор по ионисторам (янв. 2024) — имеет смысл глянуть только 1 часть (до 10 стр.). Автор — д.х.н., сотрудник ИФХЭ РАН.

Как устроен ионистор

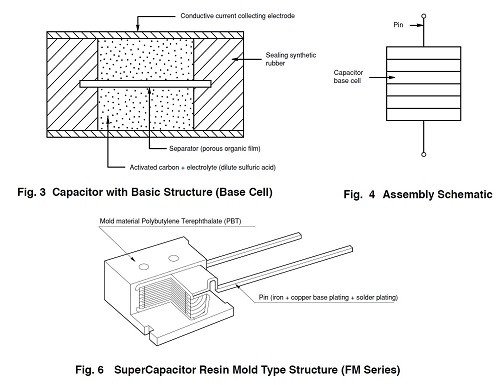

Начнем прямо с классической классики — тот самый NEC-овский «Supercapacitor», с которого все началось в 70-х. С тех пор ничего принципиально не изменилось, хотя за 50 лет внедрена куча всяко-разного улучшайтинга.

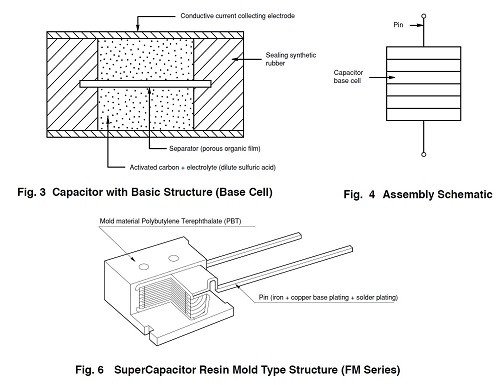

► (Рис.3) Оба электрода — порошки активированного угля, пропитанные электролитом (разбавленная серная кислота).

► (Рис.3) Оба электрода — порошки активированного угля, пропитанные электролитом (разбавленная серная кислота).

Электроды разделяет сепаратор (пористая органическая пленка).

Все это дело зажато между металлическими токосъемниками, а торцы залиты герметиком.

► Проблема в том, что растворитель — вода. При заряде чистая вода должна начинать разлагаться (электролиз) при разности потенциалов 1.23В. Чисто теоретически. Но в электрохимии есть такое не до конца понятное явление как «перенапряжение». В результате вода начинает разлагаться начиная с ~1.5В. Однако злонамеренные катионы Н⁺ от кислоты уменьшают это значение до ~1.2В. Это и есть предельное значение напряжения одной ячейки ионистора на водной основе. Которого лучше не достигать. Потом пробовали заменять серную к-ту растворами щелочей и солей. Почти без разницы.

► Проблема в том, что растворитель — вода. При заряде чистая вода должна начинать разлагаться (электролиз) при разности потенциалов 1.23В. Чисто теоретически. Но в электрохимии есть такое не до конца понятное явление как «перенапряжение». В результате вода начинает разлагаться начиная с ~1.5В. Однако злонамеренные катионы Н⁺ от кислоты уменьшают это значение до ~1.2В. Это и есть предельное значение напряжения одной ячейки ионистора на водной основе. Которого лучше не достигать. Потом пробовали заменять серную к-ту растворами щелочей и солей. Почти без разницы.

► (Рис.4) Для увеличения напряжения (и емкости) соединили 5 ячеек последовательно. Uном такого бутерброда приняли как 5.5В. Пол вольта убрали во избежание недоразумений.

► (Рис.6) Запечатали батарею из 5 ячеек в корпус, вывели ноги. Вуаля — получился суперконденсатор.

Как заряжается и разряжается ионистор

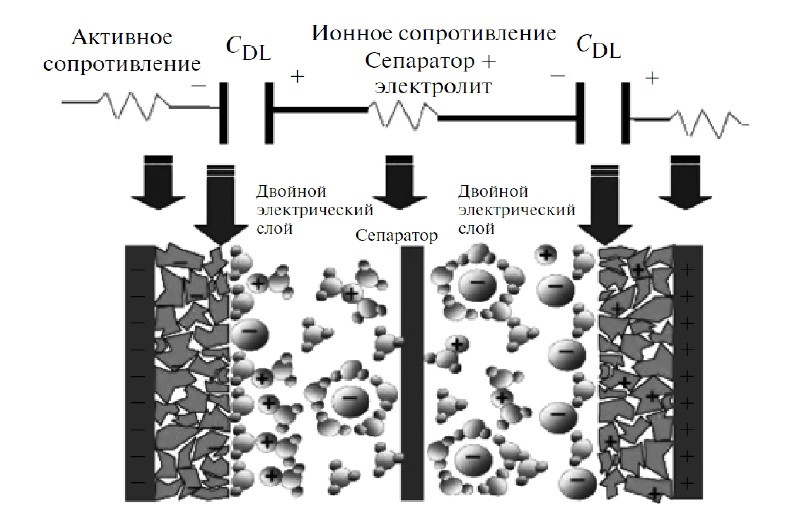

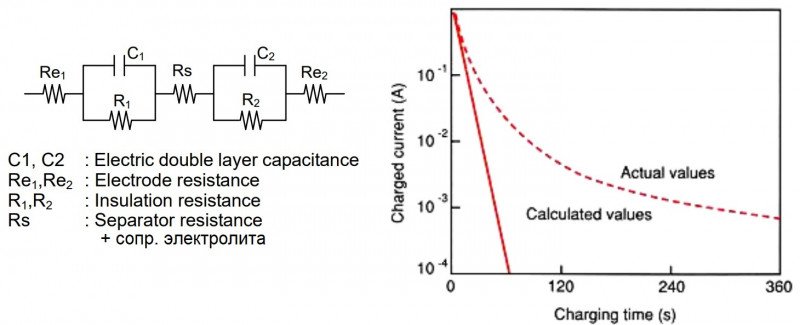

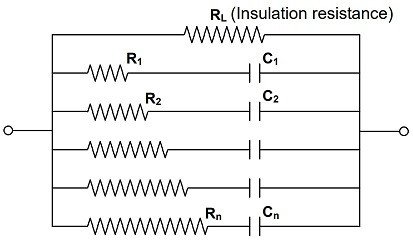

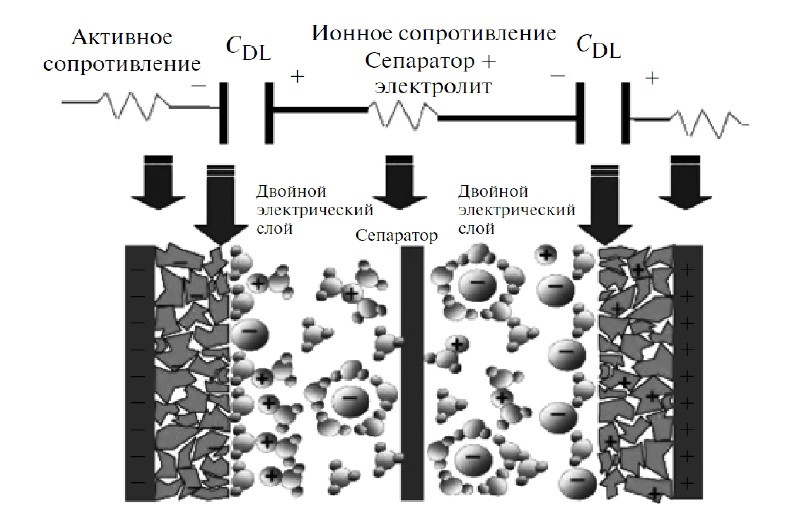

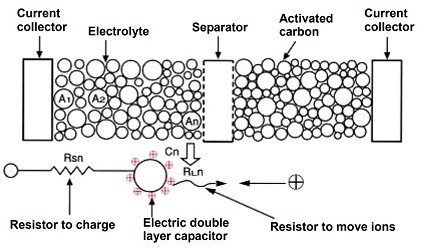

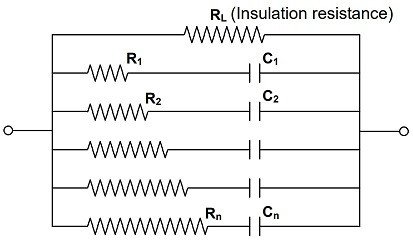

Рассмотрим одну ячейку и попробуем нарисовать ее эквивалентную электрическую схему:

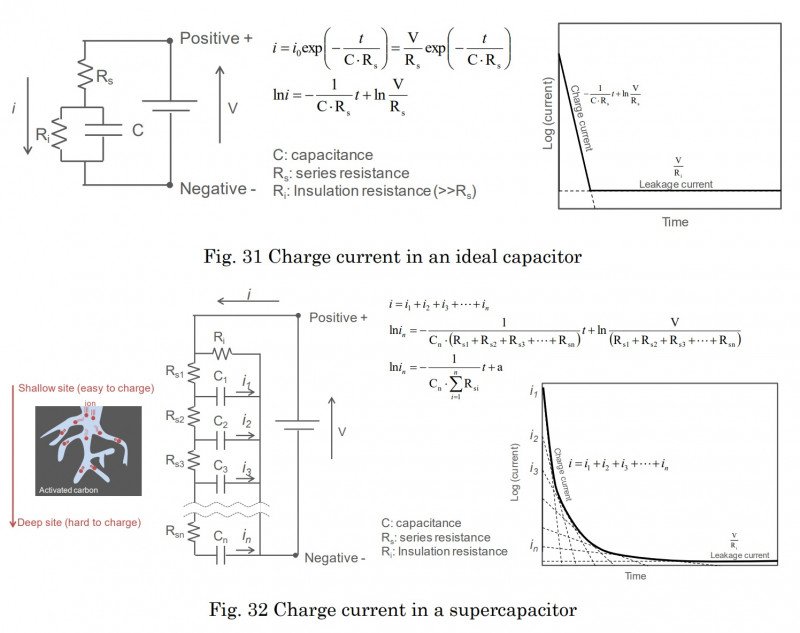

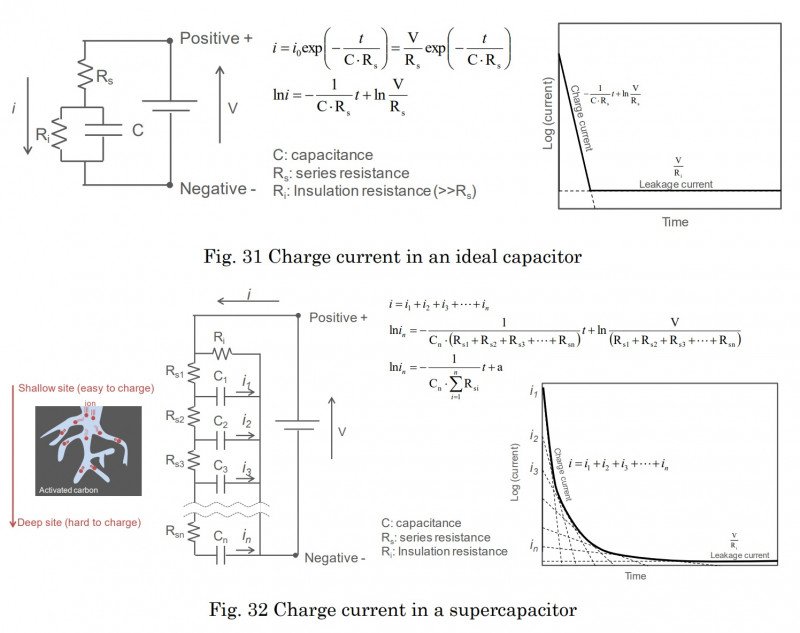

Начинаем заряжать ионистор в режиме CV, где V=Uном. Сплошная линия — это то, что должно получится для такой эквивалентной схемы. Пунктир — то что наблюдается.

Начинаем заряжать ионистор в режиме CV, где V=Uном. Сплошная линия — это то, что должно получится для такой эквивалентной схемы. Пунктир — то что наблюдается.

Panasonic:

Увы, эксперимент не соответствует данной модели. В таких случаях теоретики обычно говорят: «Тем хуже для эксперимента!». :)

Увы, эксперимент не соответствует данной модели. В таких случаях теоретики обычно говорят: «Тем хуже для эксперимента!». :)

Но что же тут не так? А тут все не так. Каждый электрод — это не один ДЭС («конденсатор»), а n ДЭС, соединенных параллельно. В нулевом приближении, n = количество частиц в порошке. Вообще-то это совсем не так***, но если не вполне понятно спрятанное под спойлером ниже, подойдет и такое объяснение. Каждому из таких микро-ДЭС соответствуют свой микро-конденсатор и микро-резистор. И им соответствуют разные микро-токи при заряде. Все это называется «распределенная система», но это неважно.

Panasonic:

Именно такая эквивалентная схема наиболее адекватно описывает поведение ионисторов в ходе зарядов и разрядов в режиме CV (постоянное напряжение, ток не контролируется).

Именно такая эквивалентная схема наиболее адекватно описывает поведение ионисторов в ходе зарядов и разрядов в режиме CV (постоянное напряжение, ток не контролируется).

Murata:

Прим. На графиках по оси ординат натуральный логарифм ln(сила тока).

Прим. На графиках по оси ординат натуральный логарифм ln(сила тока).

А теперь давайте вспомним, как устроена и как работает ячейка химического аккумулятора. На примере всенародно любимого Li-ion.

Как выглядят живьем потроха оного я недавно показывал ТУТ.

Если вскрыть современный ионистор, то все сильно похоже: видео «Разбираем Ионистор что внутри».

Если вскрыть современный ионистор, то все сильно похоже: видео «Разбираем Ионистор что внутри».

Две полоски алюминиевой фольги, покрытые с двух сторон накаткой черных порошков (углеродный материал) и разделенные сепаратором. Как и в случае аккумулятора начнет вонять парами органического растворителя. Ну, это если ионистор на органическом электролите. А таких сейчас — подавляющее большинство.

Внешне есть только 2 отличия:

— у Li-ion аккумулятора одна полоса медная, а не алюминиевая (не принципиально)

— на алюминий нанесена только катодная масса (+), а на медь — только анодная масса (-). И все это только с одной стороны.

И есть еще одно отличие: в процессах заряда-разряда аккумулятора участвуют материалы катода и анода. А в случае ионистора — нет. Но это если ионистор «обычный», «классический», т.е. двойнослойный (ДСК). А если псевдоконденсатор (ПсК) или гибридный суперконденсатор (ГСК) — это уже не так.

Теперь сравним процессы заряда-разряда аккумулятора и ионистора.

1) Если ионистор ПсК — то все как в аккумуляторе, только в процессах накопления электричества принимают участие и материалы электродов и двойные электрические слои (ДЭС). В аккумуляторах ДЭС тоже образуются и присутствуют всегда. Ибо в электрохимии, ДЭС на границе (р-р, содержащий ионы)|(проводник) неизбежен как дембель, а дембель неизбежен как смерть ©. Но в акку — это скорее побочное явление.

2) Если ионистор ГСК — все тоже самое, но на одном из электродов.

3) Если ионистор ДСК, то ДЭС с двух сторон. Но даже и в этом случае есть много общего с аккумулятором:

— накопление заряда происходит в порошках, пропитанных электролитом

— процессы принципиально разные (фарадеевская реакция VS поляризация электролита на межфазной границе), но цель одна — накопление электроэнергии

— углеродные порошки ионисторов и порошки активных масс аккумуляторов суть распределенные системы: можно представить как кучу мелких накопителей с резисторами

— в таких системах накопление заряда в принципе не может происходить почти мгновенно, как в «настоящих» конденсаторах; процесс сильно растянут во времени

Что общего у ионисторов с конденсаторами? Да ничего. Ионистор — это устройство для накопления энергии с возможностью относительно быстрой отдачи. «Быстрой» относительно ХИТ, а не любого конденсатора, даже электролитического. Поэтому сейчас столь популярны гибриды аккумулятор+ионистор.

А если любой накопитель электроэнергии — это уже конденсатор, то тогда и аккумулятор тоже конденсатор. Ага.

Насколько мне известно, никаких ГОСТов или рекомендаций МЭК по этому поводу в природе не существует. Все отдается на откуп фирм-производителей ионисторов.

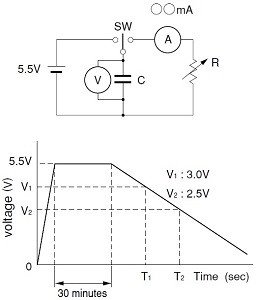

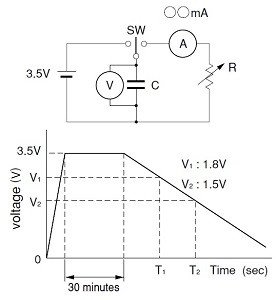

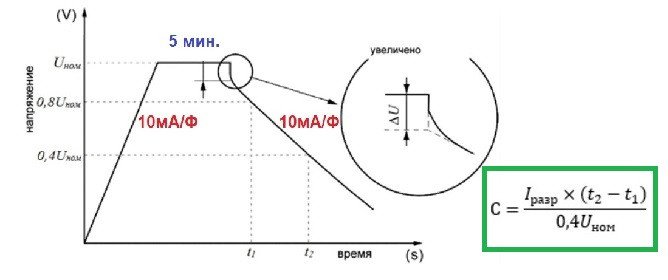

А предлагают они вот такое:

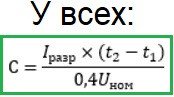

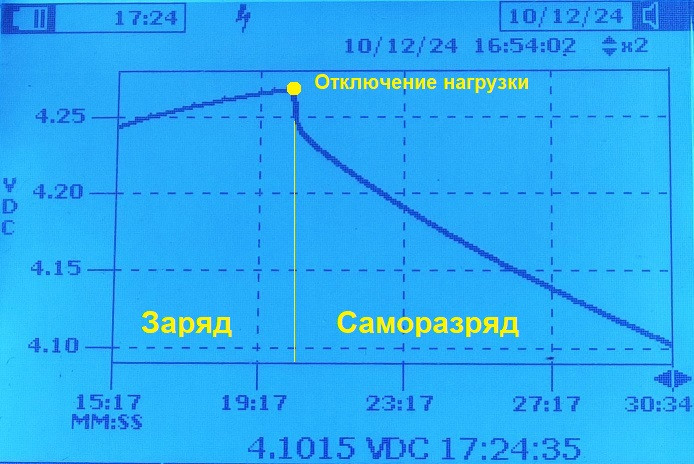

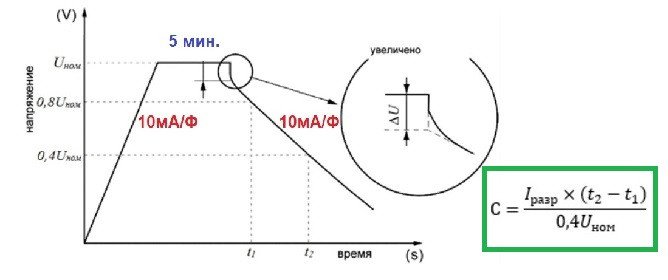

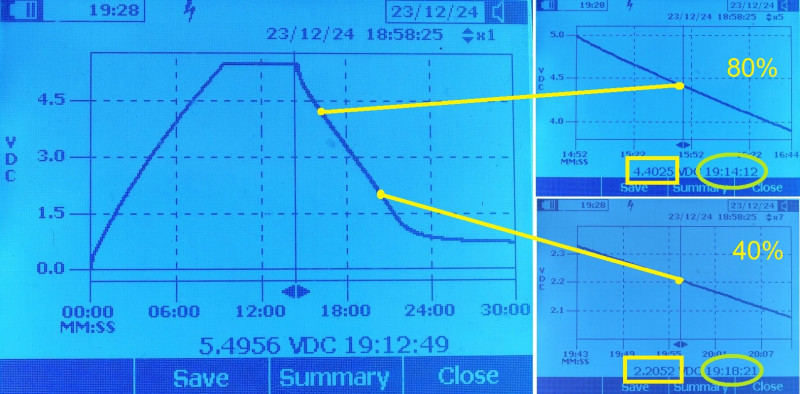

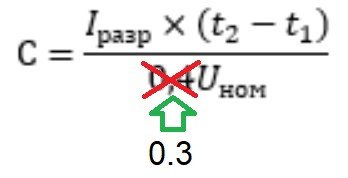

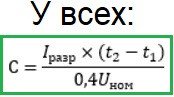

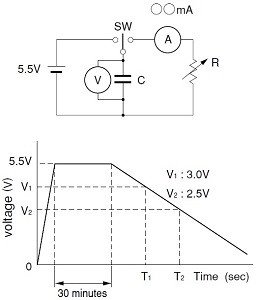

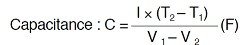

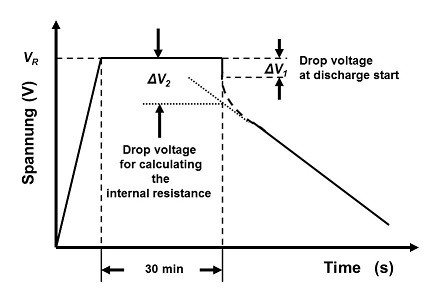

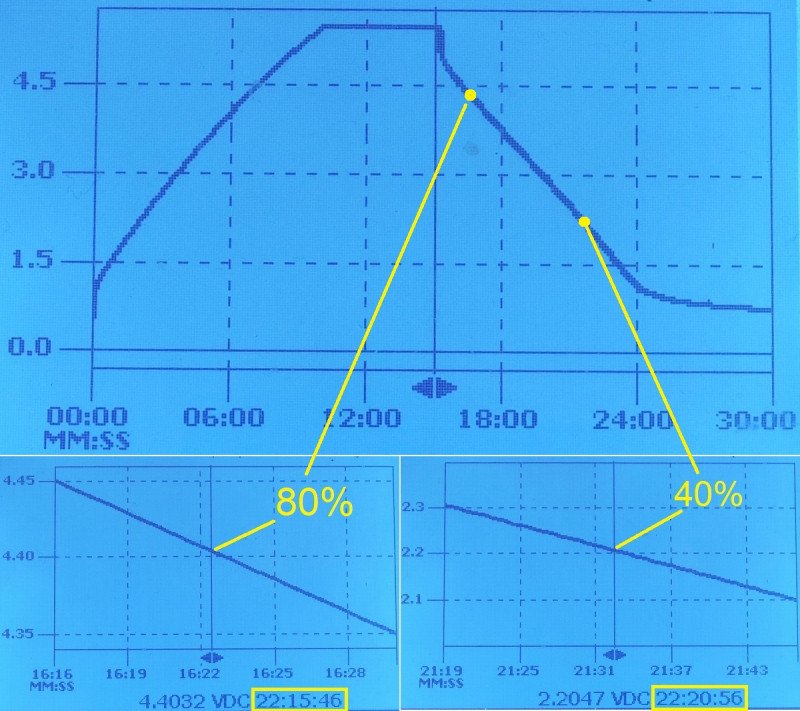

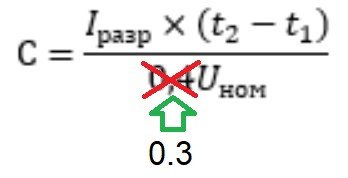

Японский Панасоник, китайская Мюрата и российский Элеконд предлагают один и тот же способ определения емкости ионисторов: по времени разряда от 80% Uном до 40% Uном при постоянном токе. Коэффициент в знаменателе расчетной формулы — это всего лишь разность 80%-40%=40%=0.4. А сама формула тупо вытекает из определения емкости в фарадах: 1Ф=1Кл/1В=1A·1c/1В. Все абсолютно логично. И никаких там RC-цепочек, постоянной времени и прочей околоконденсаторнойерунды красоты.

По сути дела, речь идет о заряде-разряде почти как при определении емкости литий-ионного аккумулятора.

— заряд по алгоритму CC/CV: сначала на постоянном токе, а после достижения максимально допустимого напряжения Uном, выдерживается строго определенное время (отсечка по времени). У ЛИА делается отсечка по току (что более правильно), но это, наверное, сложнее в практической реализации.

— разряд в режиме постоянного тока. Первый замер производится не при 100% заряде, а на 80% потому как после окончания заряда действительно наблюдается ступенька падения напряжения и плавный переход на прямой участок. Глубоко разряжать тоже не нужно (как и в случае ХИТ), тем паче что там прямая (в отличии от ХИТ). И вообще, многие производители ионисторов в даташитах мягко намекают, что разряжать «в ноль» в принципе допустимо, но нежелательно, ибо:

— во-первых нет смысла, ибо при разряде 100%→50% Uном извлекается 75% накопленной энергии (по известной школьной формуле CU²/2)

— во-вторых, частые глубокие разряды отнюдь не способствуют увеличению жизненного цикла ионистора, а скорее наоборот. Как и в случае ХИТ.

Правда, Панасоник предлагает перед испытаниями на емкость закоротить ионистор на 30 мин. Тайный смысл этого действа я пока не понял, ибо емкость определяется в процессе разряда по методике, описанной выше.

А вот остальные циферки сильно отличаются:

Забегая вперед, могу отметить, что после проведения предварительных опытов с ионистором на 1Ф я был вынужден остановиться на российском варианте, ибо он мне показался наиболее адекватным.

Забегая вперед, могу отметить, что после проведения предварительных опытов с ионистором на 1Ф я был вынужден остановиться на российском варианте, ибо он мне показался наиболее адекватным.

Далее — ряд критических замечаний по поводу того, что предлагают Панасоник и Мюрата.

Panasonic

1) В статье про Панасоник рассказывается много всего интересного и полезного. Огромное внимание уделяется проблеме саморазряда. Но четкой методики измерения емкости нет как таковой. Я внимательно изучил первоисточники (брошюры от Panasonic). Насколько понял, заряд там не ограниченный по току — прикладывают сразу Uном и дальше как получится.

2) Сколько дозаряжать при Uном — вообще непонятно. «Чем дольше — тем лучше» (гениально). И опять танцы с бубном вокруг саморазряда: «Требуется минимум 10 часов, чтобы полностью зарядить ионистор так, чтобы появилась возможность оценить ток утечки.»

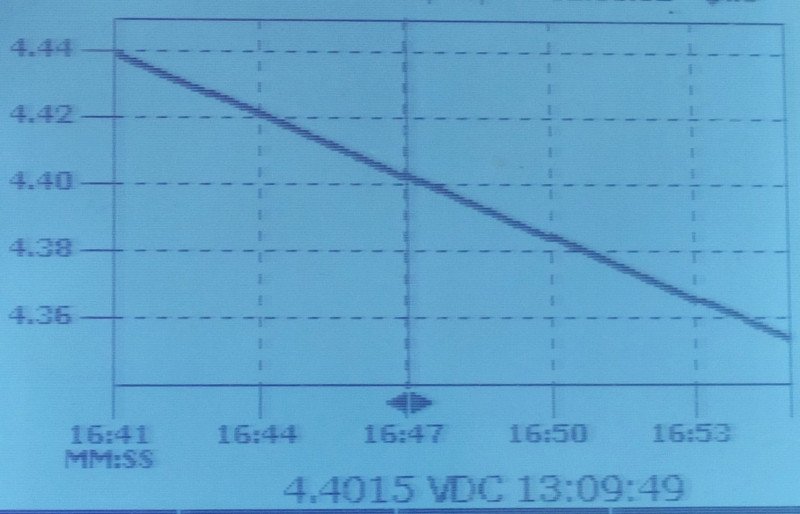

3) И изюминка на торте: «чтобы иметь воспроизводимые измерения, используют стандартный ток разряда 1 мA/Ф.» Ага, щаззз.

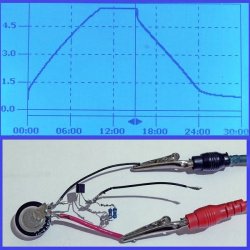

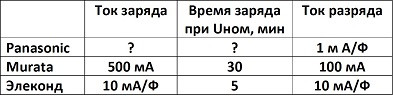

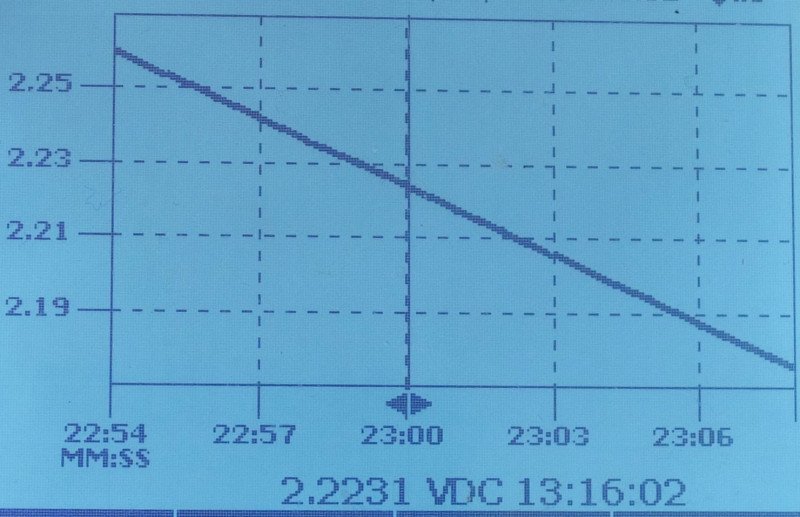

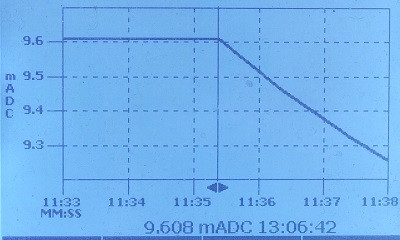

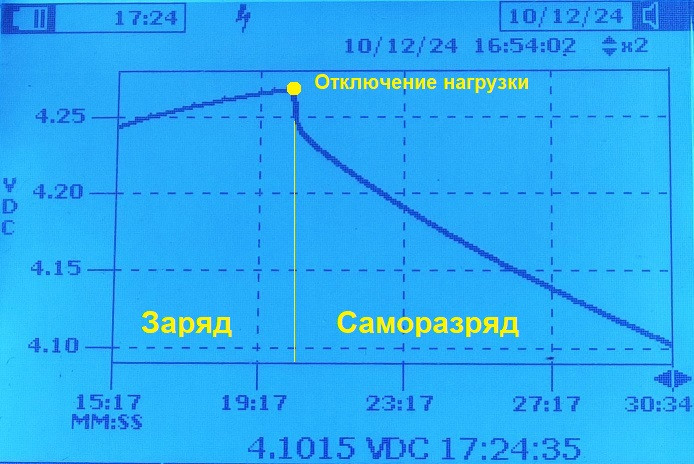

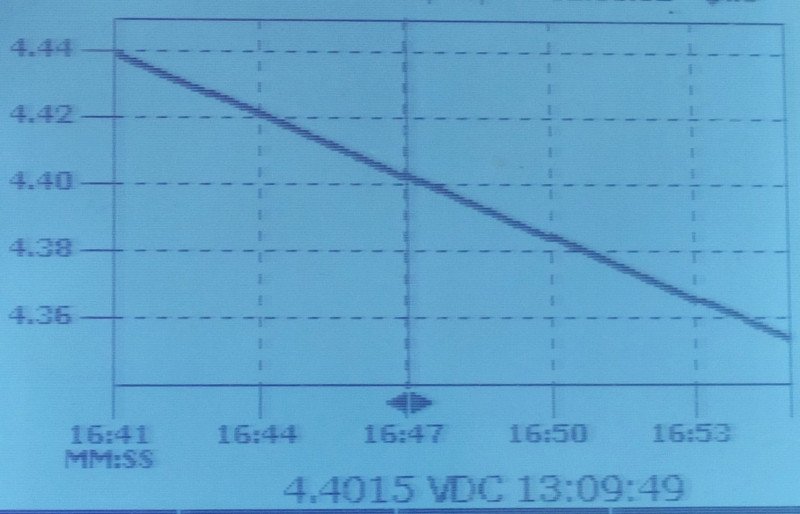

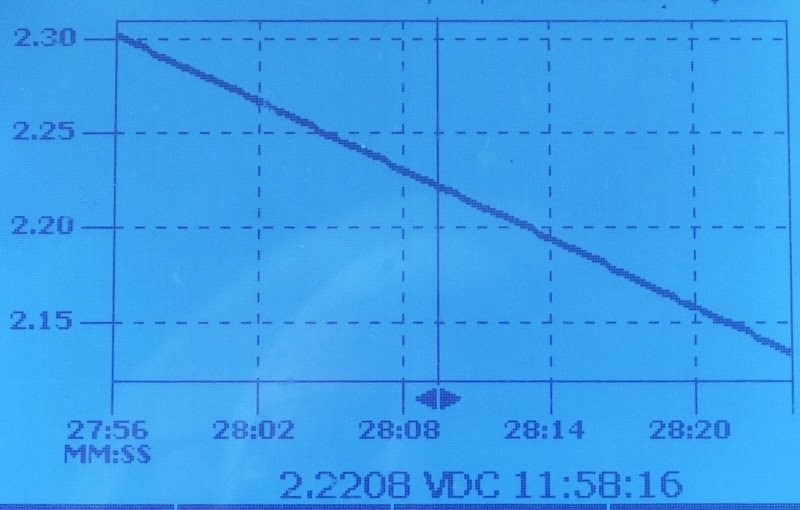

Уже после первых прикидочных опытов с ионистором на 1Ф мне стало понятно, что разряжать током 1 мA — это не самая удачная идея. Вот начальный*** участок саморазряда, он близок к линейному:

***Прим. Понятно, что далее (часы-дни-недели) кривая постепенно выполаживается. Как в старинной альпинистической байке: Краткое описание перевала у туристов — «Сначала круто, потом выполаживается».

***Прим. Понятно, что далее (часы-дни-недели) кривая постепенно выполаживается. Как в старинной альпинистической байке: Краткое описание перевала у туристов — «Сначала круто, потом выполаживается».

Приблизительно зная емкость ионистора, можно прикинуть ток саморазряда как Iсам=C·∆V/∆t.

В приведенном примере ∆V≈0.15 В, ∆t≈10.5 мин.=630 с.

В приведенном примере ∆V≈0.15 В, ∆t≈10.5 мин.=630 с.

Если С=1Ф (как написано на корпусе), то Iсам=0.24 мА. Это 1/4 от 1 мA. То есть, тестовый ток разряда и ток саморазряда соизмеримы по величине.

Murata

1) Насчет необходимости выдерживания целых 30 мин. при Uном — это под вопросом.

В Элеконде считают, что 5 мин. вполне достаточно. В Панасонике мечтают о t→∞, но ввиду недостижимости бесконечности, то 10 часов весьма желательны.

В Элеконде считают, что 5 мин. вполне достаточно. В Панасонике мечтают о t→∞, но ввиду недостижимости бесконечности, то 10 часов весьма желательны.

Короче, надо проверять.

2) А вот насчет рекомендуемых Мюратой всегда одинаковых токов заряда (500 мА) и разряда (100 мА) — меня терзают смутные сомнения. У тех же самых аккумуляторов величины этих токов привязаны к номинальной емкости. К примеру, несколько странно заряжать литий-ионную фитюльку 14500 на 800 мАч током 4А. Для 18650 тоже не особо желательно, но уже допустимо (т.н. «быстрый» заряд). Для литиевой батареи на 200 Ач те же 4А — што слону дробина. Тоже самое можно сказать и токах разряда. Поэтому привязка тока к емкости как аккумулятора, так и ионистора мне кажется более логичной.

3) И изюминка на торте: шибко большие токи заряда и разряда. При этом Мюрата специализируется на выпуске мелких ионисторов, емкостью 0.2...1Ф. К примеру, мой на 1Ф на токе 10 мА разряжается от 80% Uном до 40% Uном за 310 с. По версии Мюраты всё подряд надо разряжать током 100 мА, т.е. в 10 раз быстрее (31 с.). Теперь берем миниатюрную Мюрату на 0.2Ф и получаем ~6 секунд.

Измерения проводились по методике, используемой Элекондом.

Картинка для тех, кто не смог осилить 1 часть ;)

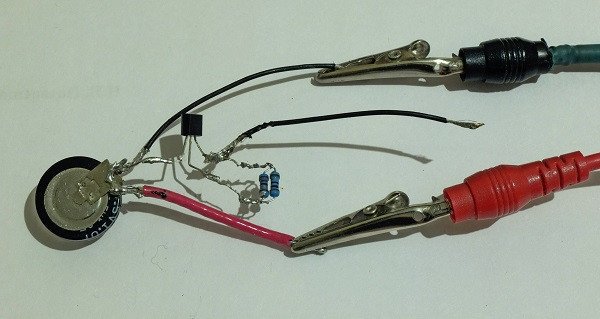

• Имеются 2 китайских ионистора, внешне одинаковые. Производитель — великий и ужасный Ноунейм. На одном написано 5.5В и 1Ф, на другом — 5.5В и 1.5Ф. Они состоят из 2 ячеек, соединенных последовательно.

• Имеются 2 китайских ионистора, внешне одинаковые. Производитель — великий и ужасный Ноунейм. На одном написано 5.5В и 1Ф, на другом — 5.5В и 1.5Ф. Они состоят из 2 ячеек, соединенных последовательно.

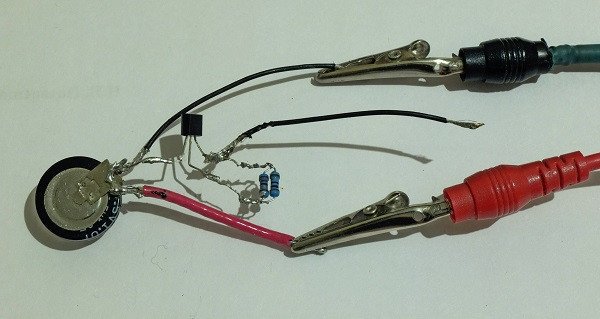

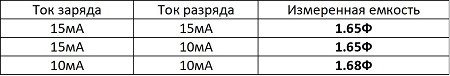

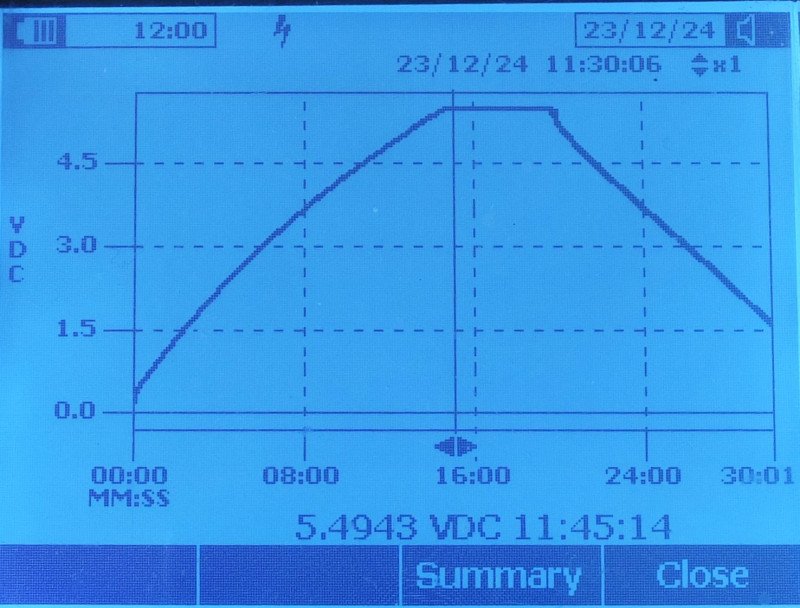

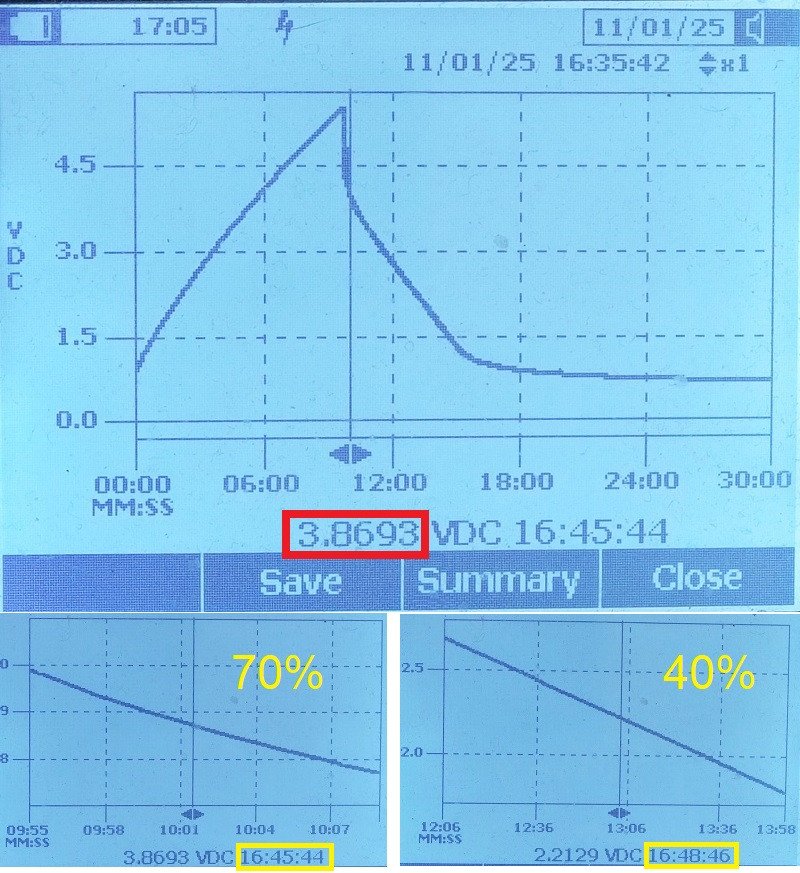

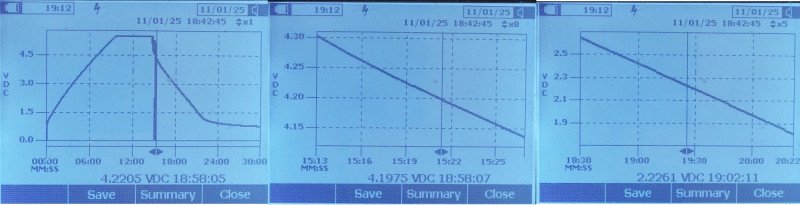

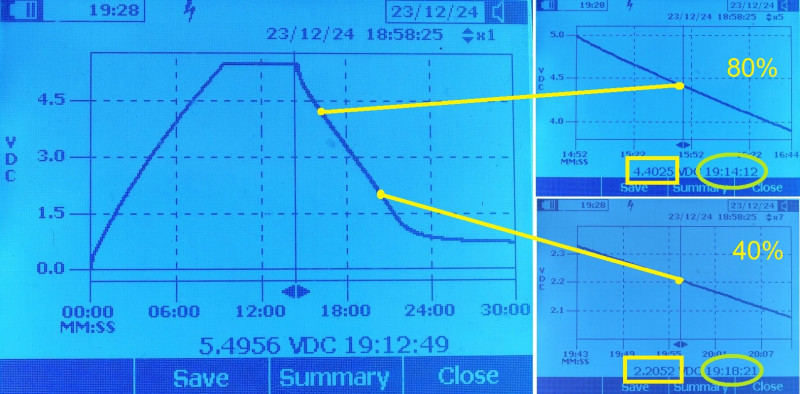

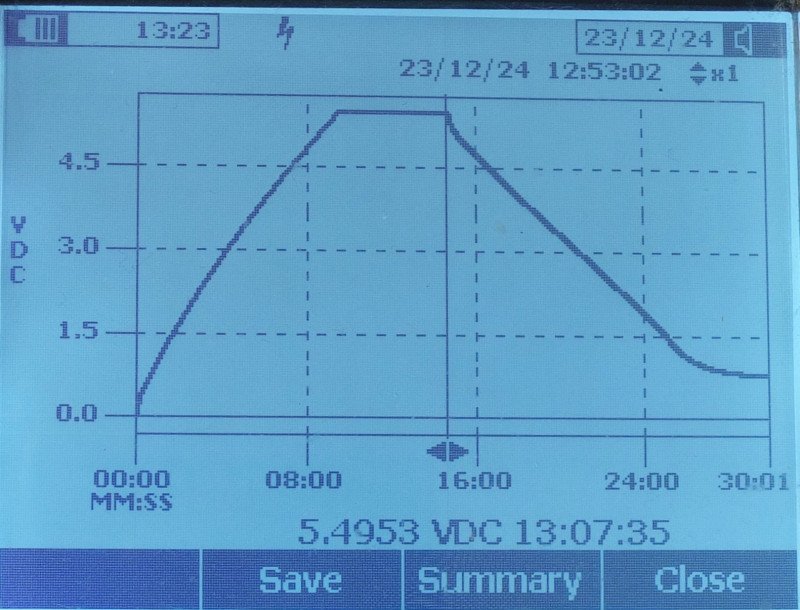

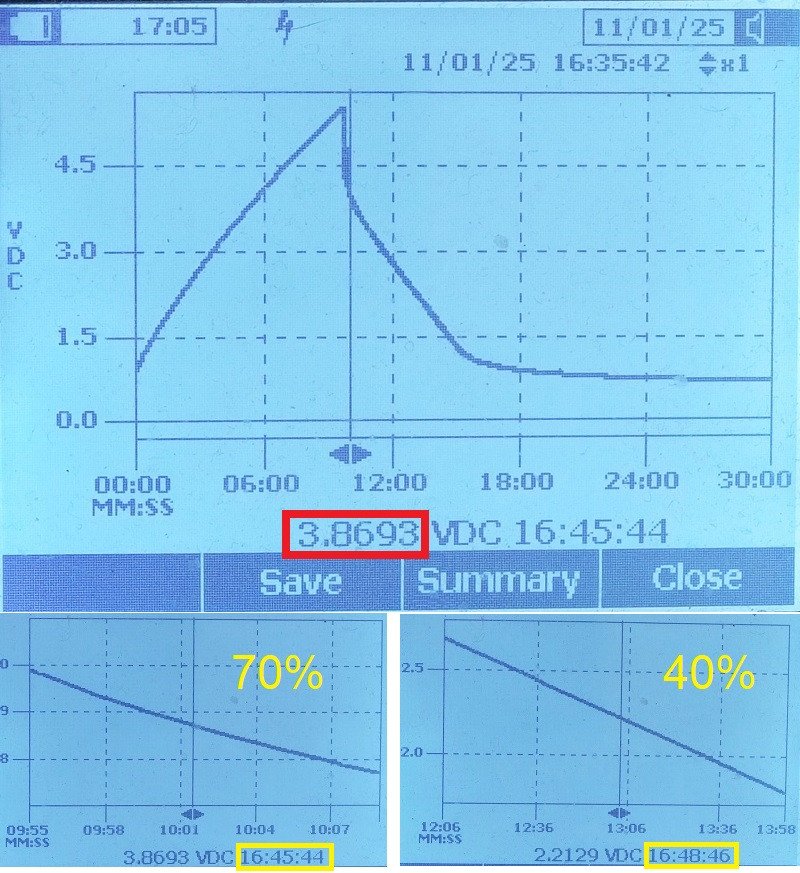

• Весь процесс заряда-разряда записывался в память Fluke 287 с интервалами 1 секунда, а потом делалась расшифровка кривых U=f(t).

• Зарядное устройство — ЛБП Korad 3005, который до 5.5В работает режиме стабилизации по току, потом в течении 5 мин. (по секундомеру) — в режиме стабилизации по напряжению. На картинке

Токи стабилизации «10мА» (реально 9.8мА) или «15мА» (реально 14.6мА).

• Затем заряд отключается и сразу же черные проводки скручиваются. Начинается разряд на токах 10мА или 15мА, который стабилизирован посредством LM334. Про стабилизацию этих токов с использованием LM334 — вся предыдущая статья.

• Затем заряд отключается и сразу же черные проводки скручиваются. Начинается разряд на токах 10мА или 15мА, который стабилизирован посредством LM334. Про стабилизацию этих токов с использованием LM334 — вся предыдущая статья.

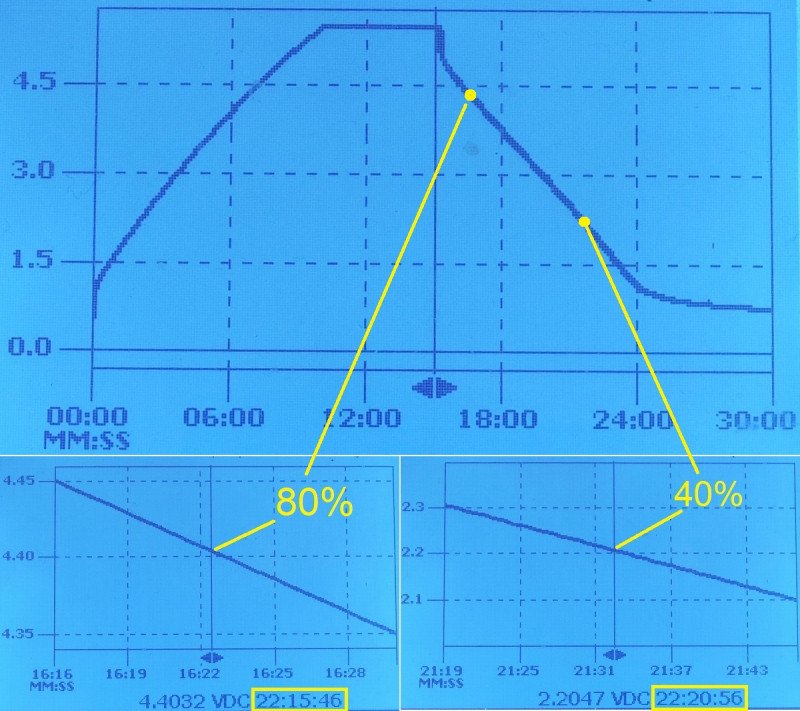

Расчет: С= 0.0098А·310с/[0.4·5.5В] = 1.38Ф

Расчет: С= 0.0098А·310с/[0.4·5.5В] = 1.38Ф

1) Отсечки по напряжению не ровно 4.4000В и 2.2000В, а немножко выше. Но если сдвинуть курсор вправо на 1 с., то напряжение будет чуть ниже 4.4000В и 2.2000В. А ∆t останется той же.

2) Перегиб на кривой разряда после 24 мин. связан исключительно с потерей стабилизации тока 10 мА при разности потенциалов при ~1В и ниже. Это подробно рассмотрено в предыдущей статье. На измерение емкости не влияет ни каким боком, т.к. вторая отсечка (20%) при 2.2В.

3) Это первый замер до того непользованного ионистора. Теперь же, после многочисленных зарядов-разрядов (включая рекомендованное Панасоником длительное закорачивание) измененная емкость составляет 1.09Ф.

Ситуация как в процессе использования ХИТ: если измерить емкость свежекупленного аккумулятора, а потом с недельку над ним поиздеваться многократными КЗ, то вряд ли измеренная емкость скажет спасибо.:)

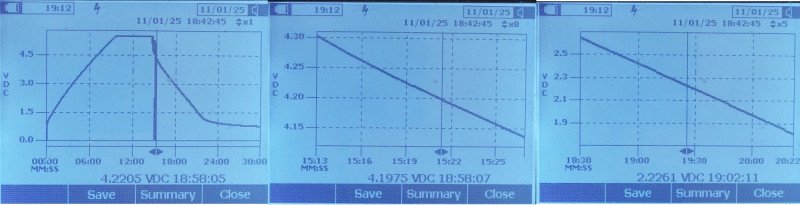

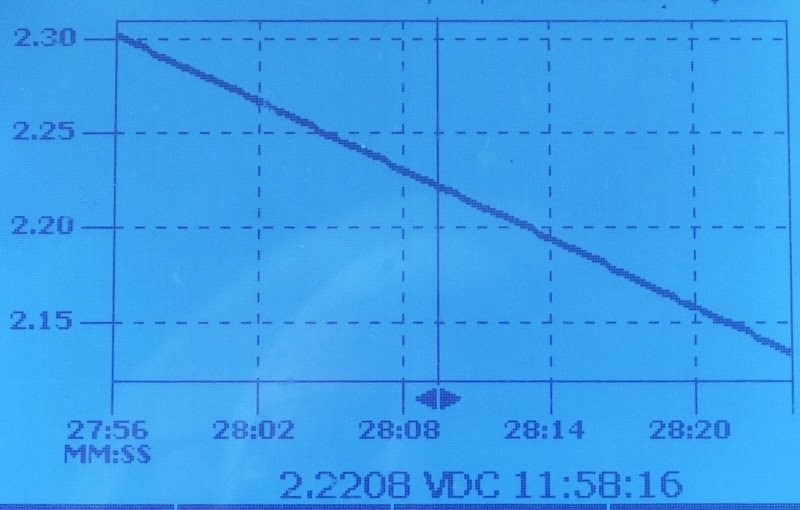

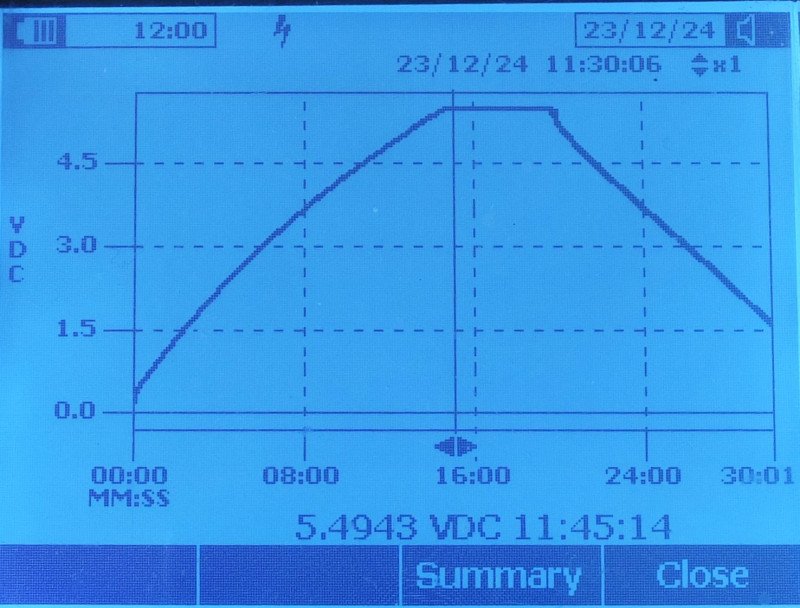

Расчет: С= 0.01457А·249с/[0.4·5.5В] = 1.65Ф

Расчет: С= 0.01457А·249с/[0.4·5.5В] = 1.65Ф

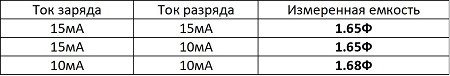

Решил поиграться с силой тока на заряде и разряде.

Влияет только ток заряда. Чем он ниже, тем медленнее заряжается ионистор и более полно. Но разница в измеренной емкости несущественная.

Влияет только ток заряда. Чем он ниже, тем медленнее заряжается ионистор и более полно. Но разница в измеренной емкости несущественная.

Лепить коллажи поленился, снимки с экрана под спойлерами.

На самом деле — интересный вопрос.

Для опытов использовался ионистор «1Ф».

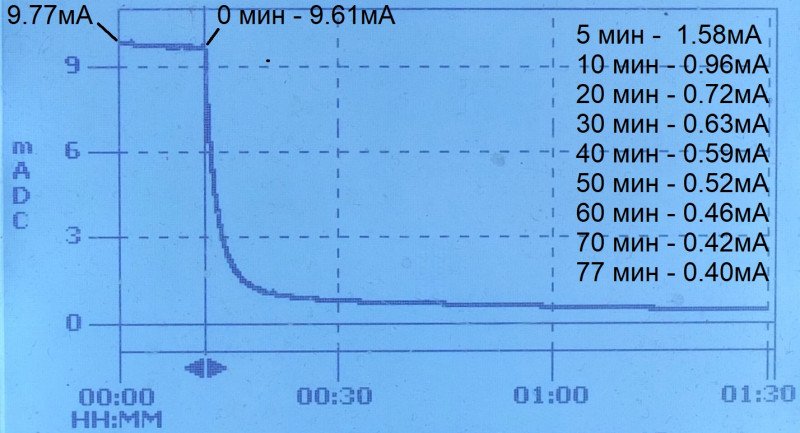

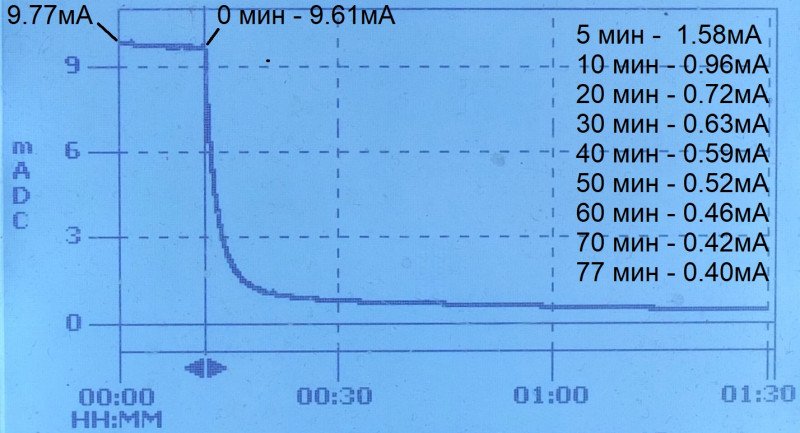

Для начала посмотрим, что там происходит с током.

Начальный ток, задаваемый Корадом, ~9.8мА. Это значение, наиболее близкое к желательным 10мА.

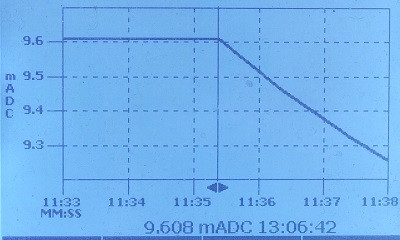

Кривая типична для заряда всяко-разного «лития» по алгоритму CC/CV — это прямая, внезапно переходящая в убывающую экспоненту. Переход очень резкий, на фото — цена деления — 1 секунда:

Кривая типична для заряда всяко-разного «лития» по алгоритму CC/CV — это прямая, внезапно переходящая в убывающую экспоненту. Переход очень резкий, на фото — цена деления — 1 секунда:

Момент перехода из режима CC в CV очень четко фиксируется по экранчику вольтметра. На первом этапе циферки очень бодро бегут вверх, а потом внезапно замирают на значении чуть ниже 5.5В. В идеале это должно быть 5.4958В (я недавно в очередной раз калибровал Корад по Флюку). В реальности — ~5.493В из-за падения на проводах.

Момент перехода из режима CC в CV очень четко фиксируется по экранчику вольтметра. На первом этапе циферки очень бодро бегут вверх, а потом внезапно замирают на значении чуть ниже 5.5В. В идеале это должно быть 5.4958В (я недавно в очередной раз калибровал Корад по Флюку). В реальности — ~5.493В из-за падения на проводах.

Это и есть начало дозаряда.

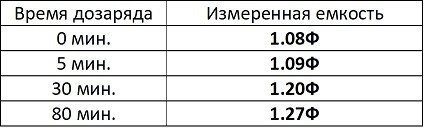

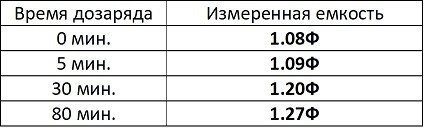

Померил емкости для разных времен дозаряда:

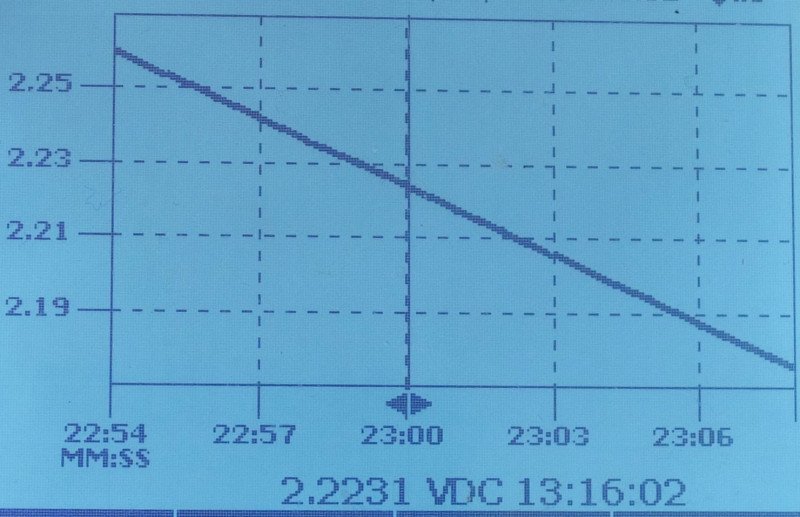

Но есть один «маленький» нюанс: в случае «0 мин.» (без дозаряда) случился казус. Первоначальное падение напряжения и выход на прямолинейный участок оказались ниже 4.4В (80%)

Но есть один «маленький» нюанс: в случае «0 мин.» (без дозаряда) случился казус. Первоначальное падение напряжения и выход на прямолинейный участок оказались ниже 4.4В (80%)

Поэтому было использовано значение, соответствующее 70% Uном и был изменен коэффициент в расчетной формуле 0.4→0.3.

Поэтому было использовано значение, соответствующее 70% Uном и был изменен коэффициент в расчетной формуле 0.4→0.3.

На самом деле, на левой картинке — 70.3%, а на правой — 40.2% и коэффициент в знаменателе должен быть 0.301. Но это уже ловля блох.

На самом деле, на левой картинке — 70.3%, а на правой — 40.2% и коэффициент в знаменателе должен быть 0.301. Но это уже ловля блох.

Почему в Элеконде используется дозаряд в течении 5 мин.?

По моему мнению:

► Измеренная емкость гарантированно меньше, чем после более продолжительного дозаряда. Т.е. если и появляется отклонение, то в сторону занижения измеренной ёмкости, а не наоборот.

► При этом практически гарантированно ловится точка 80% Uном на прямолинейном участке разряда***.

***Прим. Вы скажите: «Да зачем он вообще нужен этот дозаряд? Вон в табличке выше измеренные емкости для 5 мин. и 0 мин. дозаряда фактически совпадают.»

Угу, только для 0 мин. начало прямолинейного участка было визуально определено «оператором» (автором статьи) как ~70% от Uном и откорректирована расчетная формула. А если бы это наблюдалось при 65% или 60%? И кто бы определял переход зависимости U=f(t) из криволинейной в (условно) прямолинейную на автоматизированном устройстве, выполняющем роль ОТК? Столь любимый школьниками и журналистами «ИИ»?

Да и зачем так сложно? Дозаряд несколько минут (продолжительность определяется экспериментально, зависит от характеристик используемого пористого материала) → в «мозги» тестирующего аппарата уже введены 2 константы: сила тока и Uном для данной серии → расчет по стандартной формуле. Всё.

► Фактор времени — Элеконд заявляет о проверке каждого экземпляра ионистора. При времени дозаряда 5 мин. процесс заряда-разряда до 40% Uном занимает ~ 20 мин. А теперь увеличьте время дозаряда до 30 или 60 мин…

1) Алгоритм проверки ионисторов на емкость, используемый в Элеконд, вполне себе рабочий. Не исключено, что предложенное Панасоником и Мюратой, тоже может прокатить при определенных условиях — я просто не проверял.

Конечно, можно оспаривать некоторые частности и нюансы, но весьма желательно понимать главное: в реале возможно сделать только оценку ёмкости ионистора при некоторых заданных условиях проведения испытаний. А «истинное» или «абсолютное» значение ёмкости — суть сферический конь в вакууме. Как и в случае химических аккумуляторов. Хоть в А·ч, хоть в Вт·ч.

2) По моему скромному разумению, что если когда-нибудь наконец-то введут международные стандарты на электрические испытания ионисторов, то в режиме дозаряда (CV) имело бы смысл оговорить критерий окончания этого этапа в виде отсечки по силе тока, а не по времени. К примеру, в стандартах для того же литий-иона отсечки по току определяются производителями и должны присутствовать в даташитах.

3) На последок хочется привести цитату из брошюрки Тестирование суперконденсаторов и литиевых аккумуляторов от «Electrochemical Instruments» (Производство и поставка приборов для электрохимических исследований), где русским по белому:

Теперь нам жить с этим...:)

Всего доброго.

Преамбула

История эта началась несколько месяцев назад. У меня имеется пара китайских ионисторов, на которых написано «1F» и «1.5F». И однажды возникло непреодолимое желание проверить правдивость той маркировки. Как любой нормальный человек я наивно полагал, что ионисторы (суперконденсаторы) — это те же конденсаторы, только имеющие экстремально большую емкость. А значит, ихнюю емкость можно замерить или хотя бы приблизительно оценить по методикам, используемым для конденсаторов. Понятно, что никакой мультиметр «1F» не потянет. К примеру, в даташите моего Флюка есть табличка, из которой явствует, что 0.1F — это верхний предел возможностей

Но не стоит унывать, есть же всяко-разные радиолюбительские ресурсы… Самое интересное, что я там нашел — оно ТУТ или тоже самое. Эдакий симбиоз измерялки и часов.

Но не стоит унывать, есть же всяко-разные радиолюбительские ресурсы… Самое интересное, что я там нашел — оно ТУТ или тоже самое. Эдакий симбиоз измерялки и часов.Смутило то, что такое оригинальное решение вряд ли используется для проверки ионисторов на заводах где их делают. Попробовал отыскать ГОСТы или международные стандарты по измерению емкости суперконденсаторов — а их нет. Поэтому стал изучать всякие там мануалы и Technical Note от производителей и был сильно удивлен.

Потом стал разбираться почему это так и узнал много нового.

И все это кратко изложено в первой части данного повествования 1.Теория.

Я понимаю, что получилось несколько продолговато, но материал более-менее структурирован и легко пробрасывать малоинтересные подразделы.

Или вообще, плюнуть на всю эту заумь и сразу перейти в раздел 2.Практика.

Надеюсь, что хоть там вы обнаружите нечто интересное или полезное.

1. Теория

Измерение емкости по ГОСТ_Р_МЭК_60384-1-2003 для всяко-разного конденсатора рекомендуется делать так:

Дополнительная информация

5.7.1 Если в ТУ на ККТ (конденсатор конкретного типа) не установлено иное, емкость следует измерять на одной из следующих частот:

— электролитические конденсаторы — 100—120 Гц;

— остальные конденсаторы:

Сном < 1 нФ — 100 кГц, 1 МГц (арбитражное) или 10 МГц;

1 нФ < Сном < 1 мкФ — 1 кГц (арбитражное) или 10 кГц;

Сном > 10 мкФ — 50 (60) Гц или 100 (120) Гц.

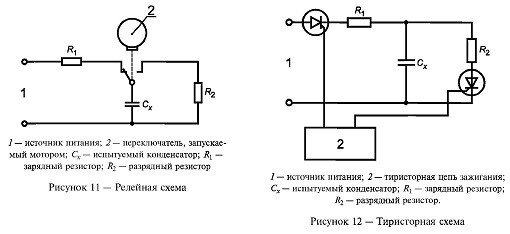

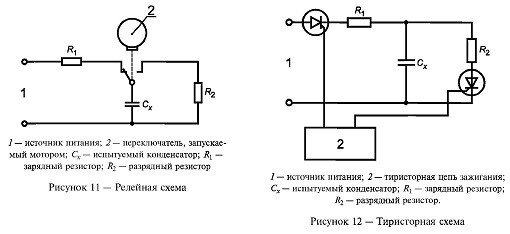

5.27 Испытания на заряд, разряд и на пусковой ток

5.27.2 Схемы испытаний приведены на рисунках 11 и 12.

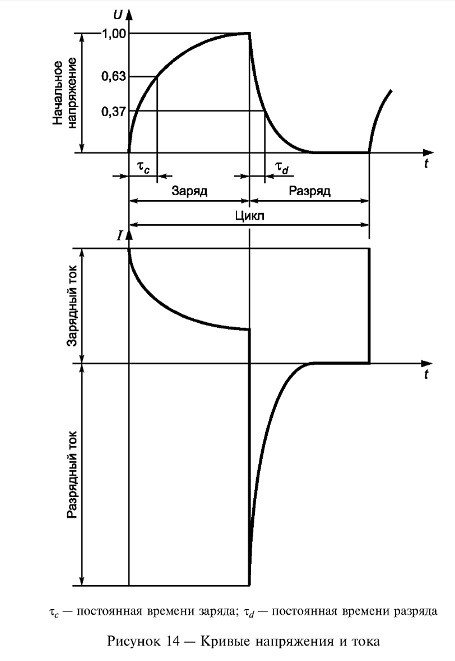

Кривые напряжения и тока на испытуемом конденсаторе должны приблизительно соответствовать форме, изображенной на рисунке 14.

Кривые напряжения и тока на испытуемом конденсаторе должны приблизительно соответствовать форме, изображенной на рисунке 14.

— электролитические конденсаторы — 100—120 Гц;

— остальные конденсаторы:

Сном < 1 нФ — 100 кГц, 1 МГц (арбитражное) или 10 МГц;

1 нФ < Сном < 1 мкФ — 1 кГц (арбитражное) или 10 кГц;

Сном > 10 мкФ — 50 (60) Гц или 100 (120) Гц.

5.27 Испытания на заряд, разряд и на пусковой ток

5.27.2 Схемы испытаний приведены на рисунках 11 и 12.

Кривые напряжения и тока на испытуемом конденсаторе должны приблизительно соответствовать форме, изображенной на рисунке 14.

Кривые напряжения и тока на испытуемом конденсаторе должны приблизительно соответствовать форме, изображенной на рисунке 14.

Суть в следующем: собирается RC-цепь, которая характеризуется т.н. постоянной времени тау=R·C, не зависящей от абсолютного значения напряжения. Откуда легко найти C=тау/R. Элементарно, Ватсон.

Но есть два нюанса:

Но есть два нюанса:1) Предполагается, что зависимость напряжения на конденсаторе Uc от приложенного U всегда строго экспоненциальная:

Uc = U(1 — exp[-t/(RC)])

Такая зависимость неплохо выполняется для «обычных» конденсаторов, худо-бедно для электролитических и для новомодных конденсаторов с проводящим полимерным электролитом (см. ТУТ и ТУТ). Для ионисторов — еще хуже.

2) Но главная печаль не в этом. Ионисторы (в отличии от конденсаторов) продолжают накопление заряда даже после достижения номинального напряжения. Вот это поворот!;) А почему это так — будет рассмотрено ниже.

По интернетам давно гуляет картинка, поясняющая отличия между «обычными» конденсаторами, электролитическими и ионисторами

Картинка в целом полезная, но там справа не хватает четвертого элемента — простого и незамысловатого аккумулятора, накопителя электроэнергии за счет протекания окислительно-восстановительных процессов.

Картинка в целом полезная, но там справа не хватает четвертого элемента — простого и незамысловатого аккумулятора, накопителя электроэнергии за счет протекания окислительно-восстановительных процессов. ☸️ Как известно, «обычные» конденсаторы — это 2 металлические обкладки и слой твердого диэлектрика между ними (не важно какого). Их существует куча разновидностей и конструкционно они могут отличаться, но суть одна. Накопление энергии в традиционных конденсаторах осуществляется электрическим полем в объеме диэлектрика, расположенного между разноименно заряженными обкладками.

☸️ В электролитических конденсаторах с одной стороны тоже самое — металл+диэлектрик (Al, Nb или Ta, покрытые слоями родных оксидов). Вторым электродом является ДЭС на границе электролит/металл. На самом деле, электролитом пропитано что-то типа бумажки или картонки.

☸️ В ионисторе (суперконденсатор, ультраконденсатор, электрохимический конденсатор, EDLC) роль электродов выполняют ДЭС на всяко-разных пористых порошках (изначально — активированный уголь), а металлические ленты — токосъемники. Главная фишка ионисторов — огромная площадь ДЭС (на неск. порядков большая, чем у электролитических конденсаторов), ибо удельная поверхность тех самых порошков ∼500...2500 м²/г. Понятно, что еще туда добавлены сепараторы (штоб оно не слипалось) + вся эта красота пропитана раствором электролита.

Такая штука называется двойнослойным*** конденсатором (ДСК). ДСК — это классика, с этого все начиналось и они до сих пор самый дешевый и распространенный тип ионисторов.

Такая штука называется двойнослойным*** конденсатором (ДСК). ДСК — это классика, с этого все начиналось и они до сих пор самый дешевый и распространенный тип ионисторов.***Прим. «Двойнослойный» — это не опечатка.

В итоге, для ионисторов получаем огромную удельную энергоемкость (и емкость в фарадах), недостижимую как для «обычных» конденсаторов, так и для электролитических. Это в плюсе. А в минусе — все остальное.

Данная табличка как бы намекает, что чисто формально (по циферкам) ионисторы между конденсаторами и ХИТ. Ниже будет показано, что внутренний мир ионисторов намного ближе к ХИТ и имеет мало общего с настоящими

Данная табличка как бы намекает, что чисто формально (по циферкам) ионисторы между конденсаторами и ХИТ. Ниже будет показано, что внутренний мир ионисторов намного ближе к ХИТ и имеет мало общего с настоящими Что бы тот единственный плюс сделать еще более жирным и вкусным, электрохимики додумались подмешивать в углеродные порошки всяко-разную «химию». Но не для того, чтобы еще больше навредить экологии и у грэто-подобных девачков отнять детство с еще более изощренным цинизмом. А исключительно ради того, что бы добавить емкости электродам за счет дополнительного протекания окислительно-восстановительных реакций (т.н. фарадеевских процессов***). Как в обычных химических аккумуляторах. Только в аккумуляторах (в отличии от ионисторов) фарадеевские процессы — это основной и единственный способ накопления электроэнергии. Всякие там ДЭС на катоде и аноде после заряда — так это оно «ниачём», обычная поляризация электродов, которая начинает рассасываться сразу же после окончания заряда. А вот в ионисторах, фарадеевские процессы — хотя и важное, но только дополнение к основному накоплению энергии в ДЭС.

***Фарадеевские и нефарадеевские процессы

На электродах ЭХ ячеек (батарейки, аккумуляторы, ионисторы, электролитические конденсаторы) могут протекать процессы двух принципиально различных типов.

• Процессы первого типа — пересечение электронами границы раздела электрод — раствор. В этих процессах происходит окисление или восстановление, и так как они подчиняются закону Фарадея, их называют фарадеевскими процессами.

• Нефарадеевские процессы — это накопление зарядов на границе раздела (ДЭС со стороны раствора).

• При заряде/разряде ХИТ (батарейки, аккумуляторы) протекают процессы обоих типов. Но преобладают фарадеевские, а нефарадеевские процессы — побочные и погоды не делают. Следствием протекания нефарадеевских процессов является т.н. «поляризация электродов», о которой я уже рассказывал не один раз. Кстати, из-за поляризации электродов во всех стандартах испытаний аккумуляторов настоятельно рекомендуется пауза 0.5-1 час между окончанием заряда и началом разряда.

• При заряде/разряде электролитических конденсаторов и «классических» ионисторов (ДСК) протекают только нефарадеевские процессы.

• При заряде/разряде не ДСК-ионисторов (ПсК и ГСК) нефарадеевские процессы — основные, но фарадеевские тоже важны. В этом и есть главное отличие ПсК/ГСК от ДСК. Именно для этого ПсК/ГСК и были придуманы.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подробнее (для химиков): ТУТ (стр. 56-61)

• Процессы первого типа — пересечение электронами границы раздела электрод — раствор. В этих процессах происходит окисление или восстановление, и так как они подчиняются закону Фарадея, их называют фарадеевскими процессами.

• Нефарадеевские процессы — это накопление зарядов на границе раздела (ДЭС со стороны раствора).

• При заряде/разряде ХИТ (батарейки, аккумуляторы) протекают процессы обоих типов. Но преобладают фарадеевские, а нефарадеевские процессы — побочные и погоды не делают. Следствием протекания нефарадеевских процессов является т.н. «поляризация электродов», о которой я уже рассказывал не один раз. Кстати, из-за поляризации электродов во всех стандартах испытаний аккумуляторов настоятельно рекомендуется пауза 0.5-1 час между окончанием заряда и началом разряда.

• При заряде/разряде электролитических конденсаторов и «классических» ионисторов (ДСК) протекают только нефарадеевские процессы.

• При заряде/разряде не ДСК-ионисторов (ПсК и ГСК) нефарадеевские процессы — основные, но фарадеевские тоже важны. В этом и есть главное отличие ПсК/ГСК от ДСК. Именно для этого ПсК/ГСК и были придуманы.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подробнее (для химиков): ТУТ (стр. 56-61)

В общем, к классическому ДСК было добавлено еще 2 типа ионисторов:

— псевдоконденсаторы (ПсК)

— гибридные суперконденсаторы (ГСК), которые еще называют асимметричными.

В ПсК дополнительные фарадеевские процессы протекают на обоих электродах, а в ГСК — только на одном. Все предельно просто.

Из en.wikipedia:

► Минутка юмора

А это из ru.wikipedia

Это к вопросу о википедиях вообще. Или вы думаете, что в англоязычных викях нет ляпов и багов? Отнюдь. Каких-то неск. лет назад в той же самой статье en.wikipedia красовалось вот такое:

Это к вопросу о википедиях вообще. Или вы думаете, что в англоязычных викях нет ляпов и багов? Отнюдь. Каких-то неск. лет назад в той же самой статье en.wikipedia красовалось вот такое:

Там в двух местах все перепутано. Попробуйте разобраться сами.;)

Там в двух местах все перепутано. Попробуйте разобраться сами.;)

Но главный прикол в том, что здесь эта картинка была приведена в качестве иллюстрации (со ссылкой на ту самую en.wikipedia). Авторы назвали свой труд как "Всесторонний обзор применений и разработок в области суперконденсаторов". Да именно так, ни много ни мало. :)

Это к вопросу о википедиях вообще. Или вы думаете, что в англоязычных викях нет ляпов и багов? Отнюдь. Каких-то неск. лет назад в той же самой статье en.wikipedia красовалось вот такое:

Это к вопросу о википедиях вообще. Или вы думаете, что в англоязычных викях нет ляпов и багов? Отнюдь. Каких-то неск. лет назад в той же самой статье en.wikipedia красовалось вот такое: Там в двух местах все перепутано. Попробуйте разобраться сами.;)

Там в двух местах все перепутано. Попробуйте разобраться сами.;)Но главный прикол в том, что здесь эта картинка была приведена в качестве иллюстрации (со ссылкой на ту самую en.wikipedia). Авторы назвали свой труд как "Всесторонний обзор применений и разработок в области суперконденсаторов". Да именно так, ни много ни мало. :)

► ПсК vs ДСК

— По сравнению с традиционными суперконденсаторами (ДСК), наиболее серьёзным недостатком электрохимических конденсаторов является меньшая устойчивость электродных материалов к химической и электрохимической деградации. Это приводит к сокращению максимального количества циклов заряда-разряда до нескольких тысяч или десятков тысяч, в зависимости от типа используемого электродного материала.

+++ Основным преимуществом электрохимических конденсаторов по сравнению с аналогами является их потенциально более высокая электроёмкость при сопоставимой мощности. Удельная электроёмкость наиболее совершенных углеродных электродов обычно не превышает 300—400 Ф/г, в то время как для современных электродов на основе оксидов и гидроксидов рутения ёмкость 600—700 Ф/г не является предельной.

+++ Основным преимуществом электрохимических конденсаторов по сравнению с аналогами является их потенциально более высокая электроёмкость при сопоставимой мощности. Удельная электроёмкость наиболее совершенных углеродных электродов обычно не превышает 300—400 Ф/г, в то время как для современных электродов на основе оксидов и гидроксидов рутения ёмкость 600—700 Ф/г не является предельной.

► Критика ГСК или зачем козе баян?

► Кому интересно — историческая справка относительно ионисторов

Осторожно — это из викей.;)

Первые конденсаторы с двойным слоем на пористых углеродных электродах были изобретены и запатентованы в 1957 г. General Electric. По прошествии времени, в 1966 г, организация Standard Oil of Ohio (США) запатентовала элемент, который накапливал и сохранял энергию в двойном электрическом слое.*Прим-1.Про КИ1-1.

В результате незначительных продаж, в 1971 году SOHIO передаёт лицензию NEC, которая удачно продвинула данный продукт на рынке под названием «Supercapacitor» (Суперконденсатор). А в 1978 году Panasonic выпустила на рынок продукт под названием «Gold capacitor» (Золотой конденсатор) с органическим электролитом, работающий на том же принципе.

Ионисторы в СССР были анонсированы в журнале «Радио» № 5 в 1978 году. Это были ионисторы КИ1-1* и они имели ёмкость от 0,1 до 50 Ф в зависимости от типоразмера.

Первые ионисторы с малым внутренним сопротивлением для применения в мощных схемах были разработаны фирмой PRI в 1982 году. На рынке эти ионисторы появились под названием «PRI Ultracapacitor».**

**Прим-2. То, что выделено жирным, далее будет рассмотрено более подробно.

1.1 Почему ионистор — это и не конденсатор и не аккумулятор. Но ближе к аккумулятору

Все, что было выше — это присказка. Начинаем копать по-взрослому.

Разложим наши карты:

№1. Ионисторы Panasonic: физика, принцип работы, параметры — русскоязычная статья, сделанная на основе пояснительной брошюры от Панасоника Gold Capacitors. Technical Guide, Principles and Operation. Более поздняя версия того же самого:

Panasonic. Technical Guide of Electric Double Layer Capacitors

№2. Murata Supercapacitor Technical Note — аналогичный ликбез от Мюраты. Мне понравился больше остальных, т.к. он наиболее внятный и логичный.

№3. Методы измерения основных параметров суперконденсаторов: емкости, сопротивления постоянному току, токов утечки, а также формулы для расчетных параметров с сайта предприятия Элеконд, одного из 5 ныне действующих производителей ионисторов в РФ.

№4. SuperCapacitor User's Manual от TOKIN (NEC→KEMET→Yageo) — 101 стр. мелким шрифтом! А по сути — ничего нового, кроме несколько странной методики проверки емкости на разряде. Зато — оригинальной.;)

TOKIN - что ты такое?

Если совсем кратко.

• В девичестве — дочерняя компания NEC и называлась NEC Tokin. Первые «суперконденсаторы» — родом оттуда.

• В 2017 году NEC Tokin была куплена KEMET Corporation (США) и переименована в «TOKIN Corporation». На самом деле, KEMET начал потихоньку влезать в NEC Tokin еще в 2013 г.

• А в 2020 году KEMET была поглощена со всеми потрохами компанией Yageo (Тайвань). Но название «TOKIN Corporation» пока не меняли.:)

• В девичестве — дочерняя компания NEC и называлась NEC Tokin. Первые «суперконденсаторы» — родом оттуда.

• В 2017 году NEC Tokin была куплена KEMET Corporation (США) и переименована в «TOKIN Corporation». На самом деле, KEMET начал потихоньку влезать в NEC Tokin еще в 2013 г.

• А в 2020 году KEMET была поглощена со всеми потрохами компанией Yageo (Тайвань). Но название «TOKIN Corporation» пока не меняли.:)

№5. Создание и изучение эффективных суперконденсаторов на основе двойного электрического слоя: учебное пособие — в самом начале подробный рассказ про двойной электрический слой (ДЭС). Без зауми и математики, столь характерных для физической химии. Есть несколько мелких ошибок и всего одна грубая: сольватированные ионы названы «сольватирующими». Но в целом — вполне читабельно.

№6. Свежий обзор по ионисторам (янв. 2024) — имеет смысл глянуть только 1 часть (до 10 стр.). Автор — д.х.н., сотрудник ИФХЭ РАН.

Как устроен ионистор

Начнем прямо с классической классики — тот самый NEC-овский «Supercapacitor», с которого все началось в 70-х. С тех пор ничего принципиально не изменилось, хотя за 50 лет внедрена куча всяко-разного улучшайтинга.

► (Рис.3) Оба электрода — порошки активированного угля, пропитанные электролитом (разбавленная серная кислота).

► (Рис.3) Оба электрода — порошки активированного угля, пропитанные электролитом (разбавленная серная кислота).Электроды разделяет сепаратор (пористая органическая пленка).

Все это дело зажато между металлическими токосъемниками, а торцы залиты герметиком.

► Проблема в том, что растворитель — вода. При заряде чистая вода должна начинать разлагаться (электролиз) при разности потенциалов 1.23В. Чисто теоретически. Но в электрохимии есть такое не до конца понятное явление как «перенапряжение». В результате вода начинает разлагаться начиная с ~1.5В. Однако злонамеренные катионы Н⁺ от кислоты уменьшают это значение до ~1.2В. Это и есть предельное значение напряжения одной ячейки ионистора на водной основе. Которого лучше не достигать. Потом пробовали заменять серную к-ту растворами щелочей и солей. Почти без разницы.

► Проблема в том, что растворитель — вода. При заряде чистая вода должна начинать разлагаться (электролиз) при разности потенциалов 1.23В. Чисто теоретически. Но в электрохимии есть такое не до конца понятное явление как «перенапряжение». В результате вода начинает разлагаться начиная с ~1.5В. Однако злонамеренные катионы Н⁺ от кислоты уменьшают это значение до ~1.2В. Это и есть предельное значение напряжения одной ячейки ионистора на водной основе. Которого лучше не достигать. Потом пробовали заменять серную к-ту растворами щелочей и солей. Почти без разницы.Замена воды на органику

Panasonic начал исследования в этом направлении еще 1972. А уже в 1978 они начали продажи своих «Gold capacitor» («золотых конденсаторов»). Это тоже ДСК-ионисторы, но с органическим электролитом. Ячейки «Gold capacitor» сначала имели Uном~2.1-2.2В, но довольно быстро «доросли» до 2.5-2.8В. В принципе, можно и ~3.0-3.2В. Но это еще дороже.

Вы скажите, а какая разница? Што 1.2В, што 2.7В — по сравнению с электролитическим конденсатором на 400В это вообще ни о чем… А разница есть и она весьма существенна.

Общеизвестно, что энергия, запасенная конденсатором, пропорциональна квадрату напряжения:

При одной и той же емкости и одном и том же объеме W(2.7В)/W(1.2В)=(2.7)²/(1.2)²=5. При этом «Gold capacitor» на 5.5В — это 2 ячейки, соединенные последовательно. А не 5, как в случае «Supercapacitor» от NEC на водной основе. Кроме того, ионисторы с органическим электролитом имеют более широкие рабочие интервалы по температуре.

При одной и той же емкости и одном и том же объеме W(2.7В)/W(1.2В)=(2.7)²/(1.2)²=5. При этом «Gold capacitor» на 5.5В — это 2 ячейки, соединенные последовательно. А не 5, как в случае «Supercapacitor» от NEC на водной основе. Кроме того, ионисторы с органическим электролитом имеют более широкие рабочие интервалы по температуре.

Но есть и проблемы. Для ионисторов на органической основе быстро обнаружилось ряд недостатков. И не только более высокая себестоимость изготовления.

Органические электролиты имеют высокое удельное сопротивление. По сравнению с концентрированным водным раствором электролита сопротивление увеличивается, как минимум раз в 20, а иногда и в 50 раз. Как следствие, снижается максимальная мощность:

Среди органических электролитов наиболее часто используемыми растворителями являются ацетонитрил и пропиленкарбонат (ПК). По сравнению с другими растворителями, ацетонитрил лучше растворяет неорганические соли, но является токсичным. Электролиты на основе ПК

— менее токсичны,

— могут обеспечить бОльшее Uном,

— имеют широкий диапазон рабочих температур от −50 до 70ºС,

— имеют хорошую проводимость…

Но растворимость солей в ПК ниже, чем в ацетонитриле.

Вы скажите, а какая разница? Што 1.2В, што 2.7В — по сравнению с электролитическим конденсатором на 400В это вообще ни о чем… А разница есть и она весьма существенна.

Общеизвестно, что энергия, запасенная конденсатором, пропорциональна квадрату напряжения:

При одной и той же емкости и одном и том же объеме W(2.7В)/W(1.2В)=(2.7)²/(1.2)²=5. При этом «Gold capacitor» на 5.5В — это 2 ячейки, соединенные последовательно. А не 5, как в случае «Supercapacitor» от NEC на водной основе. Кроме того, ионисторы с органическим электролитом имеют более широкие рабочие интервалы по температуре.

При одной и той же емкости и одном и том же объеме W(2.7В)/W(1.2В)=(2.7)²/(1.2)²=5. При этом «Gold capacitor» на 5.5В — это 2 ячейки, соединенные последовательно. А не 5, как в случае «Supercapacitor» от NEC на водной основе. Кроме того, ионисторы с органическим электролитом имеют более широкие рабочие интервалы по температуре.Но есть и проблемы. Для ионисторов на органической основе быстро обнаружилось ряд недостатков. И не только более высокая себестоимость изготовления.

Органические электролиты имеют высокое удельное сопротивление. По сравнению с концентрированным водным раствором электролита сопротивление увеличивается, как минимум раз в 20, а иногда и в 50 раз. Как следствие, снижается максимальная мощность:

Среди органических электролитов наиболее часто используемыми растворителями являются ацетонитрил и пропиленкарбонат (ПК). По сравнению с другими растворителями, ацетонитрил лучше растворяет неорганические соли, но является токсичным. Электролиты на основе ПК

— менее токсичны,

— могут обеспечить бОльшее Uном,

— имеют широкий диапазон рабочих температур от −50 до 70ºС,

— имеют хорошую проводимость…

Но растворимость солей в ПК ниже, чем в ацетонитриле.

► (Рис.4) Для увеличения напряжения (и емкости) соединили 5 ячеек последовательно. Uном такого бутерброда приняли как 5.5В. Пол вольта убрали во избежание недоразумений.

► (Рис.6) Запечатали батарею из 5 ячеек в корпус, вывели ноги. Вуаля — получился суперконденсатор.

Как заряжается и разряжается ионистор

Рассмотрим одну ячейку и попробуем нарисовать ее эквивалентную электрическую схему:

Начинаем заряжать ионистор в режиме CV, где V=Uном. Сплошная линия — это то, что должно получится для такой эквивалентной схемы. Пунктир — то что наблюдается.

Начинаем заряжать ионистор в режиме CV, где V=Uном. Сплошная линия — это то, что должно получится для такой эквивалентной схемы. Пунктир — то что наблюдается.Panasonic:

Увы, эксперимент не соответствует данной модели. В таких случаях теоретики обычно говорят: «Тем хуже для эксперимента!». :)

Увы, эксперимент не соответствует данной модели. В таких случаях теоретики обычно говорят: «Тем хуже для эксперимента!». :)Но что же тут не так? А тут все не так. Каждый электрод — это не один ДЭС («конденсатор»), а n ДЭС, соединенных параллельно. В нулевом приближении, n = количество частиц в порошке. Вообще-то это совсем не так***, но если не вполне понятно спрятанное под спойлером ниже, подойдет и такое объяснение. Каждому из таких микро-ДЭС соответствуют свой микро-конденсатор и микро-резистор. И им соответствуют разные микро-токи при заряде. Все это называется «распределенная система», но это неважно.

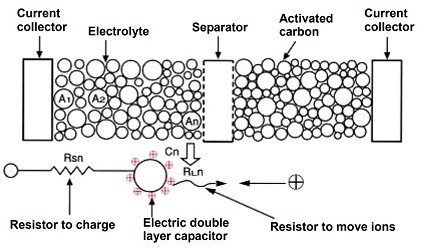

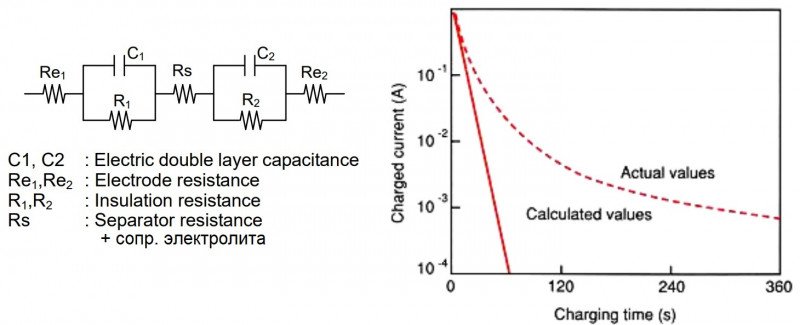

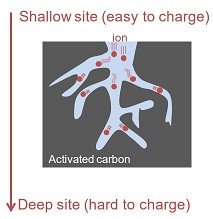

***

Дело в том, что частицы порошка активированного угля имеет поры различного размера и геометрии. Электрические заряды накапливаются в виде ионов, «прилипших» к пористой поверхности электродов. Они могут легко и быстро перемещаться в неглубоких и широких порах. С другой стороны, в глубоких, узких и извилистых порах они перемещаются очень медленно и с трудом.

Это означает, что неглубокие/широкие поры или их участки могут быть полностью заряжены быстро и легко. А глубокие, узкие и извилистые участки заряжаются значительно медленнее. C и R на таких участках имеют более высокие значения. Самое важное, что для полного насыщения этих проблемных участков нужно очень много времени (в идеале t→∞), пока ток заряда не сравняется с током саморазряда. С другой стороны, речь идет о микроамперах и насколько это важно для определении емкости ячейки методом разряда — под большим вопросом.

Это означает, что неглубокие/широкие поры или их участки могут быть полностью заряжены быстро и легко. А глубокие, узкие и извилистые участки заряжаются значительно медленнее. C и R на таких участках имеют более высокие значения. Самое важное, что для полного насыщения этих проблемных участков нужно очень много времени (в идеале t→∞), пока ток заряда не сравняется с током саморазряда. С другой стороны, речь идет о микроамперах и насколько это важно для определении емкости ячейки методом разряда — под большим вопросом.

В любом случае, извечная проблема ионисторов — какое время дозаряда при достижении ячейкой Uном следует считать достаточным? Ибо морфология поверхности углеродных материалов, используемых в ионисторах, может отличатся и весьма заметно.

Это означает, что неглубокие/широкие поры или их участки могут быть полностью заряжены быстро и легко. А глубокие, узкие и извилистые участки заряжаются значительно медленнее. C и R на таких участках имеют более высокие значения. Самое важное, что для полного насыщения этих проблемных участков нужно очень много времени (в идеале t→∞), пока ток заряда не сравняется с током саморазряда. С другой стороны, речь идет о микроамперах и насколько это важно для определении емкости ячейки методом разряда — под большим вопросом.

Это означает, что неглубокие/широкие поры или их участки могут быть полностью заряжены быстро и легко. А глубокие, узкие и извилистые участки заряжаются значительно медленнее. C и R на таких участках имеют более высокие значения. Самое важное, что для полного насыщения этих проблемных участков нужно очень много времени (в идеале t→∞), пока ток заряда не сравняется с током саморазряда. С другой стороны, речь идет о микроамперах и насколько это важно для определении емкости ячейки методом разряда — под большим вопросом. В любом случае, извечная проблема ионисторов — какое время дозаряда при достижении ячейкой Uном следует считать достаточным? Ибо морфология поверхности углеродных материалов, используемых в ионисторах, может отличатся и весьма заметно.

Panasonic:

Именно такая эквивалентная схема наиболее адекватно описывает поведение ионисторов в ходе зарядов и разрядов в режиме CV (постоянное напряжение, ток не контролируется).

Именно такая эквивалентная схема наиболее адекватно описывает поведение ионисторов в ходе зарядов и разрядов в режиме CV (постоянное напряжение, ток не контролируется).Murata:

Прим. На графиках по оси ординат натуральный логарифм ln(сила тока).

Прим. На графиках по оси ординат натуральный логарифм ln(сила тока).А теперь давайте вспомним, как устроена и как работает ячейка химического аккумулятора. На примере всенародно любимого Li-ion.

Как выглядят живьем потроха оного я недавно показывал ТУТ.

Если вскрыть современный ионистор, то все сильно похоже: видео «Разбираем Ионистор что внутри».

Если вскрыть современный ионистор, то все сильно похоже: видео «Разбираем Ионистор что внутри».Две полоски алюминиевой фольги, покрытые с двух сторон накаткой черных порошков (углеродный материал) и разделенные сепаратором. Как и в случае аккумулятора начнет вонять парами органического растворителя. Ну, это если ионистор на органическом электролите. А таких сейчас — подавляющее большинство.

Внешне есть только 2 отличия:

— у Li-ion аккумулятора одна полоса медная, а не алюминиевая (не принципиально)

— на алюминий нанесена только катодная масса (+), а на медь — только анодная масса (-). И все это только с одной стороны.

И есть еще одно отличие: в процессах заряда-разряда аккумулятора участвуют материалы катода и анода. А в случае ионистора — нет. Но это если ионистор «обычный», «классический», т.е. двойнослойный (ДСК). А если псевдоконденсатор (ПсК) или гибридный суперконденсатор (ГСК) — это уже не так.

Теперь сравним процессы заряда-разряда аккумулятора и ионистора.

1) Если ионистор ПсК — то все как в аккумуляторе, только в процессах накопления электричества принимают участие и материалы электродов и двойные электрические слои (ДЭС). В аккумуляторах ДЭС тоже образуются и присутствуют всегда. Ибо в электрохимии, ДЭС на границе (р-р, содержащий ионы)|(проводник) неизбежен как дембель, а дембель неизбежен как смерть ©. Но в акку — это скорее побочное явление.

2) Если ионистор ГСК — все тоже самое, но на одном из электродов.

3) Если ионистор ДСК, то ДЭС с двух сторон. Но даже и в этом случае есть много общего с аккумулятором:

— накопление заряда происходит в порошках, пропитанных электролитом

— процессы принципиально разные (фарадеевская реакция VS поляризация электролита на межфазной границе), но цель одна — накопление электроэнергии

— углеродные порошки ионисторов и порошки активных масс аккумуляторов суть распределенные системы: можно представить как кучу мелких накопителей с резисторами

— в таких системах накопление заряда в принципе не может происходить почти мгновенно, как в «настоящих» конденсаторах; процесс сильно растянут во времени

Что общего у ионисторов с конденсаторами? Да ничего. Ионистор — это устройство для накопления энергии с возможностью относительно быстрой отдачи. «Быстрой» относительно ХИТ, а не любого конденсатора, даже электролитического. Поэтому сейчас столь популярны гибриды аккумулятор+ионистор.

А если любой накопитель электроэнергии — это уже конденсатор, то тогда и аккумулятор тоже конденсатор. Ага.

1.2 Как измеряют емкость ионисторов

Насколько мне известно, никаких ГОСТов или рекомендаций МЭК по этому поводу в природе не существует. Все отдается на откуп фирм-производителей ионисторов.

А предлагают они вот такое:

Жесть от TOKIN

Для Uном=5.5В

1) Заряд неконтролируемом током, сначала до 5.5В

1) Заряд неконтролируемом током, сначала до 5.5В

2) Как только напряжение на контактах конденсатора достигнет 5.5 В, зарядка продолжается еще в течение:

— 30 мин. (если С < 1.0F)

— 60 мин. (если С ≥ 1.0F)

3) Потом разряд током

— 0.22мА (если С < 1.0F)

— 1.0мА на 1F (если С ≥ 1.0F)

4) Измеряется время падения напряжения на клеммах с 3.0В до 2.5В.

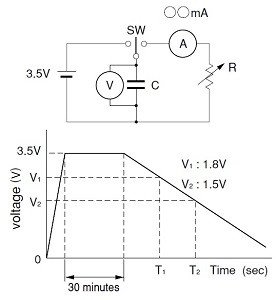

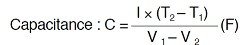

Для Uном=3.5В

Все тоже самое, кроме п.4.

Все тоже самое, кроме п.4.

4) Измеряется время падения напряжения на клеммах с 1.8В до 1.5В.

~~~~~~~~

ИМХО, белиберда какая-то:

— если С = 0.9F, то ионистор на дозаряде 30 мин., а если С = 1.0F, то 60 мин. (больше в 2 раза!)

— если С = 0.9F, то разряжаем током 0.22мА, а если С = 1.0F, то 1мА. (больше в 4.5 раза!)

1) Заряд неконтролируемом током, сначала до 5.5В

1) Заряд неконтролируемом током, сначала до 5.5В2) Как только напряжение на контактах конденсатора достигнет 5.5 В, зарядка продолжается еще в течение:

— 30 мин. (если С < 1.0F)

— 60 мин. (если С ≥ 1.0F)

3) Потом разряд током

— 0.22мА (если С < 1.0F)

— 1.0мА на 1F (если С ≥ 1.0F)

4) Измеряется время падения напряжения на клеммах с 3.0В до 2.5В.

Для Uном=3.5В

Все тоже самое, кроме п.4.

Все тоже самое, кроме п.4.4) Измеряется время падения напряжения на клеммах с 1.8В до 1.5В.

~~~~~~~~

ИМХО, белиберда какая-то:

— если С = 0.9F, то ионистор на дозаряде 30 мин., а если С = 1.0F, то 60 мин. (больше в 2 раза!)

— если С = 0.9F, то разряжаем током 0.22мА, а если С = 1.0F, то 1мА. (больше в 4.5 раза!)

Японский Панасоник, китайская Мюрата и российский Элеконд предлагают один и тот же способ определения емкости ионисторов: по времени разряда от 80% Uном до 40% Uном при постоянном токе. Коэффициент в знаменателе расчетной формулы — это всего лишь разность 80%-40%=40%=0.4. А сама формула тупо вытекает из определения емкости в фарадах: 1Ф=1Кл/1В=1A·1c/1В. Все абсолютно логично. И никаких там RC-цепочек, постоянной времени и прочей околоконденсаторной

По сути дела, речь идет о заряде-разряде почти как при определении емкости литий-ионного аккумулятора.

— заряд по алгоритму CC/CV: сначала на постоянном токе, а после достижения максимально допустимого напряжения Uном, выдерживается строго определенное время (отсечка по времени). У ЛИА делается отсечка по току (что более правильно), но это, наверное, сложнее в практической реализации.

— разряд в режиме постоянного тока. Первый замер производится не при 100% заряде, а на 80% потому как после окончания заряда действительно наблюдается ступенька падения напряжения и плавный переход на прямой участок. Глубоко разряжать тоже не нужно (как и в случае ХИТ), тем паче что там прямая (в отличии от ХИТ). И вообще, многие производители ионисторов в даташитах мягко намекают, что разряжать «в ноль» в принципе допустимо, но нежелательно, ибо:

— во-первых нет смысла, ибо при разряде 100%→50% Uном извлекается 75% накопленной энергии (по известной школьной формуле CU²/2)

— во-вторых, частые глубокие разряды отнюдь не способствуют увеличению жизненного цикла ионистора, а скорее наоборот. Как и в случае ХИТ.

Правда, Панасоник предлагает перед испытаниями на емкость закоротить ионистор на 30 мин. Тайный смысл этого действа я пока не понял, ибо емкость определяется в процессе разряда по методике, описанной выше.

А вот остальные циферки сильно отличаются:

Забегая вперед, могу отметить, что после проведения предварительных опытов с ионистором на 1Ф я был вынужден остановиться на российском варианте, ибо он мне показался наиболее адекватным.

Забегая вперед, могу отметить, что после проведения предварительных опытов с ионистором на 1Ф я был вынужден остановиться на российском варианте, ибо он мне показался наиболее адекватным.Далее — ряд критических замечаний по поводу того, что предлагают Панасоник и Мюрата.

Panasonic

1) В статье про Панасоник рассказывается много всего интересного и полезного. Огромное внимание уделяется проблеме саморазряда. Но четкой методики измерения емкости нет как таковой. Я внимательно изучил первоисточники (брошюры от Panasonic). Насколько понял, заряд там не ограниченный по току — прикладывают сразу Uном и дальше как получится.

2) Сколько дозаряжать при Uном — вообще непонятно. «Чем дольше — тем лучше» (гениально). И опять танцы с бубном вокруг саморазряда: «Требуется минимум 10 часов, чтобы полностью зарядить ионистор так, чтобы появилась возможность оценить ток утечки.»

3) И изюминка на торте: «чтобы иметь воспроизводимые измерения, используют стандартный ток разряда 1 мA/Ф.» Ага, щаззз.

Уже после первых прикидочных опытов с ионистором на 1Ф мне стало понятно, что разряжать током 1 мA — это не самая удачная идея. Вот начальный*** участок саморазряда, он близок к линейному:

***Прим. Понятно, что далее (часы-дни-недели) кривая постепенно выполаживается. Как в старинной альпинистической байке: Краткое описание перевала у туристов — «Сначала круто, потом выполаживается».

***Прим. Понятно, что далее (часы-дни-недели) кривая постепенно выполаживается. Как в старинной альпинистической байке: Краткое описание перевала у туристов — «Сначала круто, потом выполаживается». Приблизительно зная емкость ионистора, можно прикинуть ток саморазряда как Iсам=C·∆V/∆t.

В приведенном примере ∆V≈0.15 В, ∆t≈10.5 мин.=630 с.

В приведенном примере ∆V≈0.15 В, ∆t≈10.5 мин.=630 с.Если С=1Ф (как написано на корпусе), то Iсам=0.24 мА. Это 1/4 от 1 мA. То есть, тестовый ток разряда и ток саморазряда соизмеримы по величине.

Murata

1) Насчет необходимости выдерживания целых 30 мин. при Uном — это под вопросом.

В Элеконде считают, что 5 мин. вполне достаточно. В Панасонике мечтают о t→∞, но ввиду недостижимости бесконечности, то 10 часов весьма желательны.

В Элеконде считают, что 5 мин. вполне достаточно. В Панасонике мечтают о t→∞, но ввиду недостижимости бесконечности, то 10 часов весьма желательны.Короче, надо проверять.

2) А вот насчет рекомендуемых Мюратой всегда одинаковых токов заряда (500 мА) и разряда (100 мА) — меня терзают смутные сомнения. У тех же самых аккумуляторов величины этих токов привязаны к номинальной емкости. К примеру, несколько странно заряжать литий-ионную фитюльку 14500 на 800 мАч током 4А. Для 18650 тоже не особо желательно, но уже допустимо (т.н. «быстрый» заряд). Для литиевой батареи на 200 Ач те же 4А — што слону дробина. Тоже самое можно сказать и токах разряда. Поэтому привязка тока к емкости как аккумулятора, так и ионистора мне кажется более логичной.

3) И изюминка на торте: шибко большие токи заряда и разряда. При этом Мюрата специализируется на выпуске мелких ионисторов, емкостью 0.2...1Ф. К примеру, мой на 1Ф на токе 10 мА разряжается от 80% Uном до 40% Uном за 310 с. По версии Мюраты всё подряд надо разряжать током 100 мА, т.е. в 10 раз быстрее (31 с.). Теперь берем миниатюрную Мюрату на 0.2Ф и получаем ~6 секунд.

2. Практика

Измерения проводились по методике, используемой Элекондом.

Картинка для тех, кто не смог осилить 1 часть ;)

• Имеются 2 китайских ионистора, внешне одинаковые. Производитель — великий и ужасный Ноунейм. На одном написано 5.5В и 1Ф, на другом — 5.5В и 1.5Ф. Они состоят из 2 ячеек, соединенных последовательно.

• Имеются 2 китайских ионистора, внешне одинаковые. Производитель — великий и ужасный Ноунейм. На одном написано 5.5В и 1Ф, на другом — 5.5В и 1.5Ф. Они состоят из 2 ячеек, соединенных последовательно.• Весь процесс заряда-разряда записывался в память Fluke 287 с интервалами 1 секунда, а потом делалась расшифровка кривых U=f(t).

• Зарядное устройство — ЛБП Korad 3005, который до 5.5В работает режиме стабилизации по току, потом в течении 5 мин. (по секундомеру) — в режиме стабилизации по напряжению. На картинке

Токи стабилизации «10мА» (реально 9.8мА) или «15мА» (реально 14.6мА).

• Затем заряд отключается и сразу же черные проводки скручиваются. Начинается разряд на токах 10мА или 15мА, который стабилизирован посредством LM334. Про стабилизацию этих токов с использованием LM334 — вся предыдущая статья.

• Затем заряд отключается и сразу же черные проводки скручиваются. Начинается разряд на токах 10мА или 15мА, который стабилизирован посредством LM334. Про стабилизацию этих токов с использованием LM334 — вся предыдущая статья. 2.1 Ионистор «1Ф», определение емкости. Заряд и разряд током 10мА.

Расчет: С= 0.0098А·310с/[0.4·5.5В] = 1.38Ф

Расчет: С= 0.0098А·310с/[0.4·5.5В] = 1.38Ф1) Отсечки по напряжению не ровно 4.4000В и 2.2000В, а немножко выше. Но если сдвинуть курсор вправо на 1 с., то напряжение будет чуть ниже 4.4000В и 2.2000В. А ∆t останется той же.

2) Перегиб на кривой разряда после 24 мин. связан исключительно с потерей стабилизации тока 10 мА при разности потенциалов при ~1В и ниже. Это подробно рассмотрено в предыдущей статье. На измерение емкости не влияет ни каким боком, т.к. вторая отсечка (20%) при 2.2В.

3) Это первый замер до того непользованного ионистора. Теперь же, после многочисленных зарядов-разрядов (включая рекомендованное Панасоником длительное закорачивание) измененная емкость составляет 1.09Ф.

Ситуация как в процессе использования ХИТ: если измерить емкость свежекупленного аккумулятора, а потом с недельку над ним поиздеваться многократными КЗ, то вряд ли измеренная емкость скажет спасибо.:)

Дополнительная информация

2.2 Ионистор «1.5Ф», определение емкости. Заряд и разряд током 15мА.

Расчет: С= 0.01457А·249с/[0.4·5.5В] = 1.65Ф

Расчет: С= 0.01457А·249с/[0.4·5.5В] = 1.65ФРешил поиграться с силой тока на заряде и разряде.

Влияет только ток заряда. Чем он ниже, тем медленнее заряжается ионистор и более полно. Но разница в измеренной емкости несущественная.

Влияет только ток заряда. Чем он ниже, тем медленнее заряжается ионистор и более полно. Но разница в измеренной емкости несущественная.Лепить коллажи поленился, снимки с экрана под спойлерами.

Заряд током 15мА. Разряд током 10мА

Заряд током 10мА. Разряд током 10мА

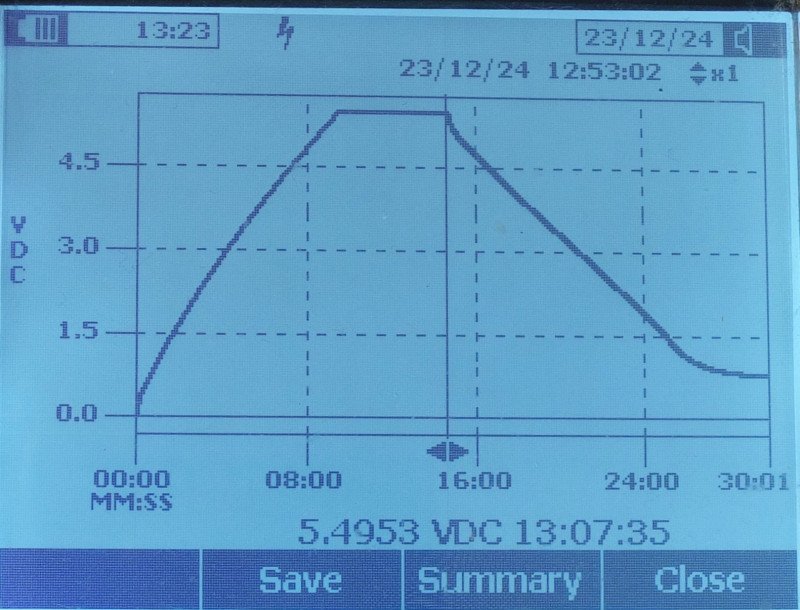

2.3 Как влияет время дозаряда на измеренную емкость?

На самом деле — интересный вопрос.

Для опытов использовался ионистор «1Ф».

Для начала посмотрим, что там происходит с током.

Начальный ток, задаваемый Корадом, ~9.8мА. Это значение, наиболее близкое к желательным 10мА.

Кривая типична для заряда всяко-разного «лития» по алгоритму CC/CV — это прямая, внезапно переходящая в убывающую экспоненту. Переход очень резкий, на фото — цена деления — 1 секунда:

Кривая типична для заряда всяко-разного «лития» по алгоритму CC/CV — это прямая, внезапно переходящая в убывающую экспоненту. Переход очень резкий, на фото — цена деления — 1 секунда: Момент перехода из режима CC в CV очень четко фиксируется по экранчику вольтметра. На первом этапе циферки очень бодро бегут вверх, а потом внезапно замирают на значении чуть ниже 5.5В. В идеале это должно быть 5.4958В (я недавно в очередной раз калибровал Корад по Флюку). В реальности — ~5.493В из-за падения на проводах.

Момент перехода из режима CC в CV очень четко фиксируется по экранчику вольтметра. На первом этапе циферки очень бодро бегут вверх, а потом внезапно замирают на значении чуть ниже 5.5В. В идеале это должно быть 5.4958В (я недавно в очередной раз калибровал Корад по Флюку). В реальности — ~5.493В из-за падения на проводах. Это и есть начало дозаряда.

Померил емкости для разных времен дозаряда:

Но есть один «маленький» нюанс: в случае «0 мин.» (без дозаряда) случился казус. Первоначальное падение напряжения и выход на прямолинейный участок оказались ниже 4.4В (80%)

Но есть один «маленький» нюанс: в случае «0 мин.» (без дозаряда) случился казус. Первоначальное падение напряжения и выход на прямолинейный участок оказались ниже 4.4В (80%) Поэтому было использовано значение, соответствующее 70% Uном и был изменен коэффициент в расчетной формуле 0.4→0.3.

Поэтому было использовано значение, соответствующее 70% Uном и был изменен коэффициент в расчетной формуле 0.4→0.3. На самом деле, на левой картинке — 70.3%, а на правой — 40.2% и коэффициент в знаменателе должен быть 0.301. Но это уже ловля блох.

На самом деле, на левой картинке — 70.3%, а на правой — 40.2% и коэффициент в знаменателе должен быть 0.301. Но это уже ловля блох.Почему в Элеконде используется дозаряд в течении 5 мин.?

По моему мнению:

► Измеренная емкость гарантированно меньше, чем после более продолжительного дозаряда. Т.е. если и появляется отклонение, то в сторону занижения измеренной ёмкости, а не наоборот.

► При этом практически гарантированно ловится точка 80% Uном на прямолинейном участке разряда***.

***Прим. Вы скажите: «Да зачем он вообще нужен этот дозаряд? Вон в табличке выше измеренные емкости для 5 мин. и 0 мин. дозаряда фактически совпадают.»

Угу, только для 0 мин. начало прямолинейного участка было визуально определено «оператором» (автором статьи) как ~70% от Uном и откорректирована расчетная формула. А если бы это наблюдалось при 65% или 60%? И кто бы определял переход зависимости U=f(t) из криволинейной в (условно) прямолинейную на автоматизированном устройстве, выполняющем роль ОТК? Столь любимый школьниками и журналистами «ИИ»?

Да и зачем так сложно? Дозаряд несколько минут (продолжительность определяется экспериментально, зависит от характеристик используемого пористого материала) → в «мозги» тестирующего аппарата уже введены 2 константы: сила тока и Uном для данной серии → расчет по стандартной формуле. Всё.

► Фактор времени — Элеконд заявляет о проверке каждого экземпляра ионистора. При времени дозаряда 5 мин. процесс заряда-разряда до 40% Uном занимает ~ 20 мин. А теперь увеличьте время дозаряда до 30 или 60 мин…

Заключение

1) Алгоритм проверки ионисторов на емкость, используемый в Элеконд, вполне себе рабочий. Не исключено, что предложенное Панасоником и Мюратой, тоже может прокатить при определенных условиях — я просто не проверял.

Конечно, можно оспаривать некоторые частности и нюансы, но весьма желательно понимать главное: в реале возможно сделать только оценку ёмкости ионистора при некоторых заданных условиях проведения испытаний. А «истинное» или «абсолютное» значение ёмкости — суть сферический конь в вакууме. Как и в случае химических аккумуляторов. Хоть в А·ч, хоть в Вт·ч.

2) По моему скромному разумению, что если когда-нибудь наконец-то введут международные стандарты на электрические испытания ионисторов, то в режиме дозаряда (CV) имело бы смысл оговорить критерий окончания этого этапа в виде отсечки по силе тока, а не по времени. К примеру, в стандартах для того же литий-иона отсечки по току определяются производителями и должны присутствовать в даташитах.

3) На последок хочется привести цитату из брошюрки Тестирование суперконденсаторов и литиевых аккумуляторов от «Electrochemical Instruments» (Производство и поставка приборов для электрохимических исследований), где русским по белому:

«Суперконденсаторы (ионисторы, конденсаторы с двойным электрическим слоем) рассматриваются вместе с литиевыми аккумуляторами, так как и те и другие наиболее популярны на момент написания этого документа, а также методы их тестирования во многом схожи.»А методы их тестирования схожи по одной простой причине: всяко-разные «суперконденсаторы», «золотые конденсаторы» и прочие «ультраконденсаторы» — это вообще не конденсаторы. Это ближайшие родственники химических аккумуляторов. Увы.

Теперь нам жить с этим...:)

Всего доброго.

Самые обсуждаемые обзоры

| +78 |

3673

75

|

| +52 |

2585

91

|

habr.com/ru/articles/878452/

habr.com/ru/articles/880850/

В принципе подобная ситуация и на форумах ixbt, которые раньше были чисто итшными, а с середины нулевых, емнип, там началось добавление непрофильных разделов. И теперь в списке последних тем профильные топики смотрятся как островки в океане оффтопа.

Титульная страница погибла примерно тогда же, в тот момент когда на ней появились тесты варочных панелей и сковородок с мультиварками. Это было наверное в 2010. Лет пять назад там появился «филиал» PlusPda с обзором всего подряд, знакомыми авторами и знакомым контентом. Печаль в том, что товары выбраны рекламодателем.

Sorry за оффтоп, но наболело.

habr.com/ru/articles/880230/

Хабр стал слишком популярным и его засрали маркетолухи, но хорошие статьи там не перестали появляться, все-таки это главная ит площадка рунета. А муська главная обзорная и тоже популярная, здесь меньше, но тоже есть.

В бесконечных «заменах подсветки» у телевизоров хотя бы формальные ссылки на озон на эти планки подсветки присутствуют :) А то теперь обыденностью стала куча рекламных обсасываний одних и тех же моделей fnirsi, кондиционеров и стиралок TCL и прочего однообразно-заказного :( И главное что идут они пачками, что со стороны порой даже смешно выглядит: выделили бюджет и тестовые образцы и понеслось у всех одновременно.

В пикабу так вообще бесконечные предложения всякой ерунды с али. По 10...20 по сути никак не связанных меж собой и неинтересных товаров. И очевидно что никаких обзоров, тестирований и мнений. Но там видимо просто заказ со стороны mail.ru на поддержание интереса к своей (посреднической) площадке идёт.

нахезачем последняя картинка в статье?присмотрись плиз в ответвлению вики под названием викиучебник :)

а вот делать из майску мультиэкскаватор с функциями сварить кофе я думаю не стоит…

Сел в экскаватор, заварил кофейку, дал команду бортовому компухтеру — Валера, работай! — и сидишь, читаешь Муську.

ЗЫ. Век живи — век учись…

раз пошла такая пьянка...два конденсатора, оба на 1 F, левый, так называемый автоконденсатор на 12v. Но почему он такой огромный? Что у него внутри? )))Сразу +100500 к установленному музлу)

А толку мало.

Сопротивление большущее, как для такого размера.

Только не для серьезного применения, а для выставления напоказ,

а потому плохенького.

Из-за разницы в отдаваемом токе,

писюлька — миллиамперы,

толстяк — сотни. Ампер.

1Ф — на заряд и разряд до 1А.

elecond.ru/supercapacitors/k58-26/

У Элеконда самая ходовая и ширпотребная серия…

А какие токи нужны киловаттному сабвуферу? ;)

Кроме того, интересно с напряжением.

Когда-то где-то попадалось, что бортовая авто электроника должна выдерживать порядка 60 В несколько десятков мс и 200 В единицы мс. Но это не точно. Читал давно и точные числа не помню.

Заранее заряжать не надо…

Но, как э-э-э знакомый с правилами написания подобных статей нахожу много э-э-э несуразностей в составлении.

Например, нельзя использовать сокращения (ПсК и т.п.) и где-то далеко внизу по тексту их расшифровывать.

Ну просто нельзя! Но, спасибо.

Вы сделайте поиск по странице в вашем браузере. К примеру, ПсК и ГСК впервые используются в здесь:

Для начала сделайте поиск на Ю-трубе «Дробышевский». Может и Вам понравится.