Seestar S50 - любительский электронный телескоп

- Цена: 52 995 ₽

- Перейти в магазин

Вот и наступило в средних широтах долгожданное лето, несущее людям подзабытые уже сезонные радости. Лишь любители астрономии испытывают некоторое сожаление, ибо с приходом лета тёмное время суток сокращается, подобно шагреневой коже, вынуждая на пару месяцев положить телескопы на полку и предаться иным занятиям.

Например, осмыслить, упорядочить и изложить свои впечатления от бюджетного смарт-телескопа Seestar S50, кардинально меняющего подход к астрономическим наблюдениям. Ведь, что немаловажно, данный прибор позволяет не только наслаждаться видами звёздного неба самому, но и делиться ими с широкой публикой. А потому в нижеследующем обзоре вас ожидают туманности, звёздные скопления всеразличных видов, невообразимо далёкие галактики, квазар и даже одна трансплутоновая планета.

Начинающего любителя астрономии, купившего небольшой (и недорогой) телескоп, поначалу обычно терзают две тягостные мысли: «ничего не видно» и «непонятно, на что смотреть». По некотором размышлении становится понятно, что обе претензии, произрастают из одного корня: человек не представляет, как искать на небе объекты, про которые он читал в книжках, и как они будут выглядеть в данный конкретный телескоп. Если астролюбитель 80-х знакомился с дальним космосом по чёрно-белым иллюстрациям из книг Цесевича или Бёрнхэма и потому каких-то чудес в окуляре изначально не ждал, то современный читатель богато иллюстрированных томов, глядя в окуляр на тусклые серые пятнышки задаётся естественным вопросом: «Все эти попугайские переливы из книжек — где?!» И, не получив ожидаемого, ощущает себя обманутым в лучших чувствах. А ощущать себя обманутым не любит никто.

Другая беда современной любительской астрономии — городская засветка. Хорошо, если счастливый обладатель новенького телескопа живёт где-нибудь в глуши, где Туманность Андромеды можно увидеть, просто выйдя на порог августовской ночью. Однако реальность такова, что большинство людей проживает в городах, где просто увидеть все семь звёзд «ковша» Большой Медведицы — уже «задача со звёздочкой». Печально это сознавать, но визуальная астрономия понемногу уходит в разряд дорогостоящих элитарных хобби вроде яхтинга или гольфа.

Потому-то я и присматривался с таким интересом к недавно появившемуся классу астрономических инструментов — электронным телескопам. Эти устройства самым радикальным образом решали обе вышеозначенные проблемы: объекты для наблюдений можно выбирать в приложении на мобильном устройстве, а сам телескоп накапливает полезный сигнал, фиксируя объекты настолько слабые, что для визуального их наблюдения потребовался бы внушительный (и на порядок более дорогой) оптический инструмент.

«Первой ласточкой» стал смарт-телескоп Unistellar eVscope, ньютоновский рефлектор, дававший не самое лучшее изображение за весьма внушительные деньги. Однако именно это устройство раскрыло перспективы слияния воедино оптики, электроники и программного обеспечения, после чего новые модели смарт-телескопов хлынули, как из рога изобилия. На этом поприще отметились как гранды рынка любительских астроприборов вроде Celestron, так и амбициозные новички Vaonis и Dwarflab. Ну а в нашей реальности, где цена нередко имеет решающее значение, наибольшую популярность снискал ZWO Seestar S50, 50-миллиметровый апохроматический смарт-рефрактор с рекомендованной ценой $499.

Читая отчёты зарубежных владельцев данного устройства, трудно было поверить, что устройство размером с тостер позволяет прямо из города наблюдать объекты, ассоциирующиеся с трёхсот- и более миллиметровыми телескопами, установленными вдали от городской засветки. Однако отчёты сопровождались фотоснимками, не оставлявшими сомнениями места. Чем больше я знакомился с возможностями Seestar S50, тем крепче становилось моё желание самому заиметь такую штуку. И вот, залатав дыру в бюджете, проделанную новогодними праздниками, я дозрел до покупки и оформил заказ.

А пока сказка сказывается, давайте взглянем на технические характеристиками обозреваемого устройства.

- Сенсор: Sony IMX462

- Разрешение: 1080×1920 пикселей

- Апертура: 50 миллиметров

- Относительное отверстие: f/5

- Фокусное расстояние: 250 миллиметров

- Поле зрения: 1,27°×0,72°

- Оптическая схема: апохроматический триплет

- Дистанция фокусировки: 30м — ∞

- Объём встроенного хранилища: 64 гигабайта

- Передача изображений: Wi-Fi/Bluetooth/разъём USB-C

- Wi-Fi: 5ГГц/2.4ГГц

- Дистанция доступа по Wi-Fi: до 10 метров

- Дистанция доступа по Bluetooth: до 5 метров

- Рабочая температура: -10°С — +40° (принудительное отключение при нагреве выше 60°C)

- Температура зарядки: 0°С — +40°

- Тип монтировки: альт-азимутальная

- Скорость наведения монтировки: 20× — 1440×

- Ёмкость встроенной батареи: 6000 мАч

- Крепление для установки на штатив: резьба 3/8"-20

- Масса нетто: 2,5 кг

- Разъём питания: USB type C

- Габариты: 142,5×130×257мм

Магазин отправил мой заказ СДЭКом, причём стоимость доставки уже входила в цену, так что никаких дополнительных расходов с моей стороны не потребовалось; сам процесс доставки занял 8 дней.

Ознакомившись с устройством заочно, я знал: Seestar S50 — прибор настольный, поэтому ожидания касательно габаритов у меня были соответствующие. Однако вместо ожидаемой «коробки из-под обуви» мне вручили бандеролищу 50×50×30 сантиметров и весом килограммов семь. Поскольку вечером намечалось ясное небо, а мне страсть, как хотелось поскорее опробовать горячую новинку, я сгрёб посылку в охапку и поспешил домой. Тащить громоздкую ношу было неудобно и утомительно, однако мысль о такси почему-то посетила меня только когда я захлопнул за собой дверь квартиры, разделся и приступил к разматыванию многочисленных слоёв пузырчатой плёнки.

Под плёнкой обнаружилась заклеенная скотчем картонная коробка с надписью «Seestar S50» с одной стороны и логотипом ZWO с противоположной.

Предназначена она, надо полагать, для транспортировки и складского хранения, потому что, вскрыв её, внутри я нашёл другую коробку с красочной полиграфией и ручкой для переноски.

Такое не стыдно выставить в буржуазном астрономическом магазине для привлечения потенциальных покупателей. На одной из боковых сторон перечислены достоинства содержимого коробки и область его применения.

Противоположная сторона содержит информацию о комплекте поставки и QR-коды. Один из них ведёт на страничку продукта на сайте производителя, другой — позволяет скачать из приложение для доступа в социальную сеть для любителей астрономии «StarNet».

Даже не подозревали, что такая соцсеть существует? Я тоже. Ну а самый нижний QR-код перенаправляет на страничку с кнопкой «Download», по нажатию на которую скачивается приложение «Seestar» для iOS или Android, собственно, и предназначенное для управления телескопом. Приложение бесплатное и для запуска наличия телескопа не требует. Советую поставить его на закачку заранее, потому как версия для iOS на данный момент «весит» более 800 мегабайт и его установка займёт сколько-то времени.

Также в коробке я нашёл чек, накладную, заполненный гарантийный талон с печатью и подписью и отпечатанную на принтере «Инструкцию по эксплуатации» на русском языке.

Инструкция, насколько я понял, представляет собой перевод английского «Seestar S50 User Manual», который можно найти на сайте www.seestar.com. Перевод качественный; если вы плохо ориентируетесь в английском интерфейсе фирменного приложения, держите его под рукой. Однако имейте в виду: приложение активно развивается, в нём появляются новые функции и совершенствуются старые, поэтому наиболее свежую и актуальную информацию ищите в разделе «Tutorials» приложения.

Внутри разноцветной коробки мы найдём чемоданчик из чёрного пенополиэтилена. Чемоданчик оборудован ручкой для переноски и замками-защёлками, не позволяющими ему самопроизвольно открыться. Некоторые сомнения вызывает шарнир, соединяющий половинки чемодана: это просто полоска гибкого пластика, которая возможно, когда-нибудь износится и переломится пополам.

Внешние размеры чемоданчика — 30×30×15,5 см, а весит он вместе со всем содержимым 3,589 кг. Чтобы его открыть, нужно положить его логотипом вверх и отщёлкнуть застёжки.

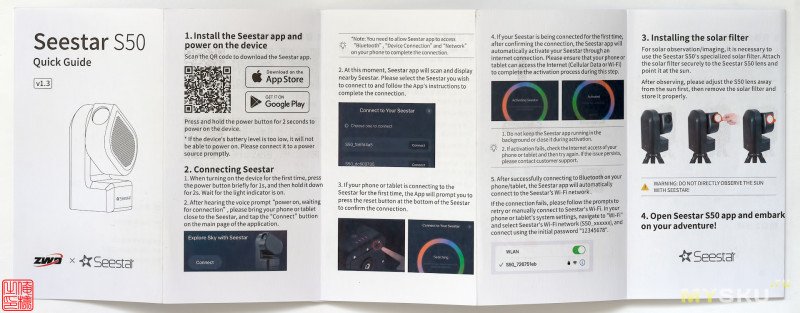

Внутри чемоданчика мы обнаружим сам телескоп, небольшой штатив, сложенный гармошкой «Quick guide» (краткое руководство) на английском и китайском языках, «Safety guidelines» на пяти языках (русского среди них нет), USB-кабель в пакетике, коробочку с солнечным светофильтром и пакетик с силикагелем.

USB-кабель имеет длину 1 метр, с одной у него обычный разъём USB type A, с другой — Г-образный USB type С.

Кабель качественный: мягкий, на холоде не дубеет, пригоден как для зарядки смарт-телескопа, так и для обмена данными.

«Quick guide» содержит в предельно сжатом виде примерно то же самое, что вы можете прочитать русскоязычном в руководстве.

Ну а в «Safety guidelines» на пяти языках (в число которых русский не входит) вы сможете найти технические характеристики устройства, а также информацию о том, что с ним не следует делать. Из неочевидного можно узнать диапазон рабочих температур, упоминание о возможном влиянии на кардиостимуляторы и рекомендацию использовать прибор вдали от магнитных полей (вероятно, из-за встроенного компаса).

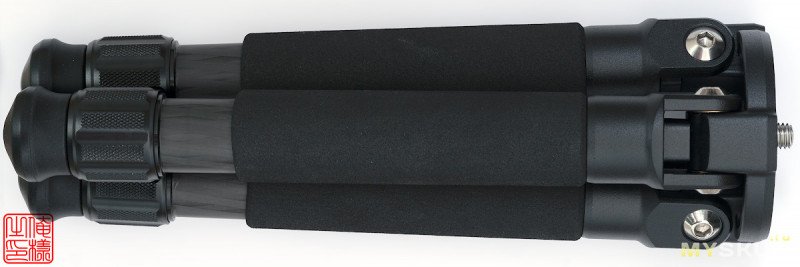

Штатив, которым укомплектован телескоп, весит 610 грамм. Основание его сделано из алюминиевого сплава и оборудовано пузырьковым уровнем; ноги — двухсекционные карбоновые с цанговыми зажимами.

Минимальная высота штатива 24 см, максимальная — около 37 сантиметров. Для установки телескопа на основании присутствует стандартный «фотографический» винт с резьбой 3/8". Размеры штатива определяют предпочтительную область его применения: наблюдения со стола или подоконника.

Ставить телескоп на таком штативе на землю я бы не стал, поскольку пыль, роса, насекомые и вероятность рано или поздно об него споткнуться не сулят астрономическому прибору долгое и безоблачное существование. В моём случае основным местом наблюдений предполагалась лоджия, поэтому комплектной треногой я так ни разу и не воспользовался, предпочтя ей полноразмерный штатив Innorel RT-90C.

В прозрачной пластиковой коробочке находится солнечный фильтр.

Фильтр сделан из тонкой плёнки с напылением поглощающего слоя и относится к фотографическим, у которых плотность ниже, чем у тех, что предназначены для визуальных наблюдений. Проще говоря, если сквозь него взглянуть на Солнце, оно будет выглядеть слишком ярким. Кроме того, фильтр окрашивает изображение Солнца в красно-оранжевый цвет. В Seestar он устанавливается на трении перед объективом; при солнечных наблюдениях обязательно убедитесь, что фильтр установлен.

И вот, наконец, сам телескоп.

Весит он 2,352 кг и сделан из гладкого и довольно скользкого чёрного пластика. Ручки для переноски или чего-либо подобного не предусмотрено, поэтому вынуть его из чемоданчика, особенно в первые недели после покупки, задачка не самая простая. Да и носить его приходится, крепко держа обоими руками, чтобы не уронить — такая уж у него «эргономика». Как видите, прибор состоит из двух основных частей: азимутальной монтировки типа «полувилка» и вращающегося вокруг горизонтальной оси тубуса телескопа. Когда телескоп выключен, тубус направлен объективом вниз; также объектив не бывшего в употреблении телескопа защищает от загрязнения клейкая оранжевая этикетка.

На боковой поверхности полувилки расположена квадратная кнопка включения (когда телескоп включён, она светится оранжевым) и четыре «столбика» индикатора заряда.

Ури, где у него кнопка?

Для зарядки устройства и скачивания фото и видеозаписей предназначен разъём USB type С.

На нижнюю поверхность смарт-телескопа нанесена информация о фирме-производителе, и соответствии международным стандартам. Рядом — серебристая наклейка с QR-кодом, содержащим имя собственной сети устройства и пароль доступа по умолчанию.

Также снизу расположены обрезиненные ножки, гнездо 3/8" для установки на штатив и маленькая кнопочка, основное назначение которой — сброс к заводским настройкам, однако в некоторых ситуациях она выполняет и иные функции.

Перед первым включением инструкция рекомендует полностью зарядить устройство (теперь придётся заряжать ещё и телескоп!). Подключаю 65-ваттную зарядку, загораются три красных индикатора из четырёх; через несколько секунд последнее из них начинает мигать. Теперь нужно дождаться, пока все четыре деления не начнут светиться ровным красным светом.

Зарядка закончена, можно включить смарт-телескоп и посмотреть, что из этого выйдет. Заблаговременно поставив его на штатив и открыв на айпаде фирменное приложение, жму кнопку включения. Под кнопкой загораются красные светодиоды, спустя секунду гаснут — и более ничего не происходит. Вспоминаю, что кнопку надо было удерживать две секунды, жму ещё раз подольше, и тут кнопка включения загорается оранжевым, а сам аппарат подаёт голос. Да-да, смарт-телескоп действительно разговаривает женским голосом на английском языке.

В приложении нажимаю «Connect», выбираю в появившемся списке устройств единственный пункт (я бы удивился, окажись по соседству ещё один Seestar), и тут программа требует подтвердить соединение, нажав маленькую кнопочку на дне Seestar’а. Сюрприз в том, что добраться до этой кнопочки мешает штатив. Снимаю Seestar со штатива, нахожу кнопку, нажимаю — процесс пошёл! К счастью, нажимать на эту кнопку нужно лишь при первом подключении. Далее устанавливаю параметры подключения по Wi-Fi (программа сама объясняет, что делать), регистрацию на сервере производителя откладываю «на потом» (смарт-телескоп будет работать и без регистрации), прохожу краткое знакомство с возможностями программы — и всё, осталось лишь привести тубус телескопа в горизонтальное положение, и можно погружаться в созерцание космоса.

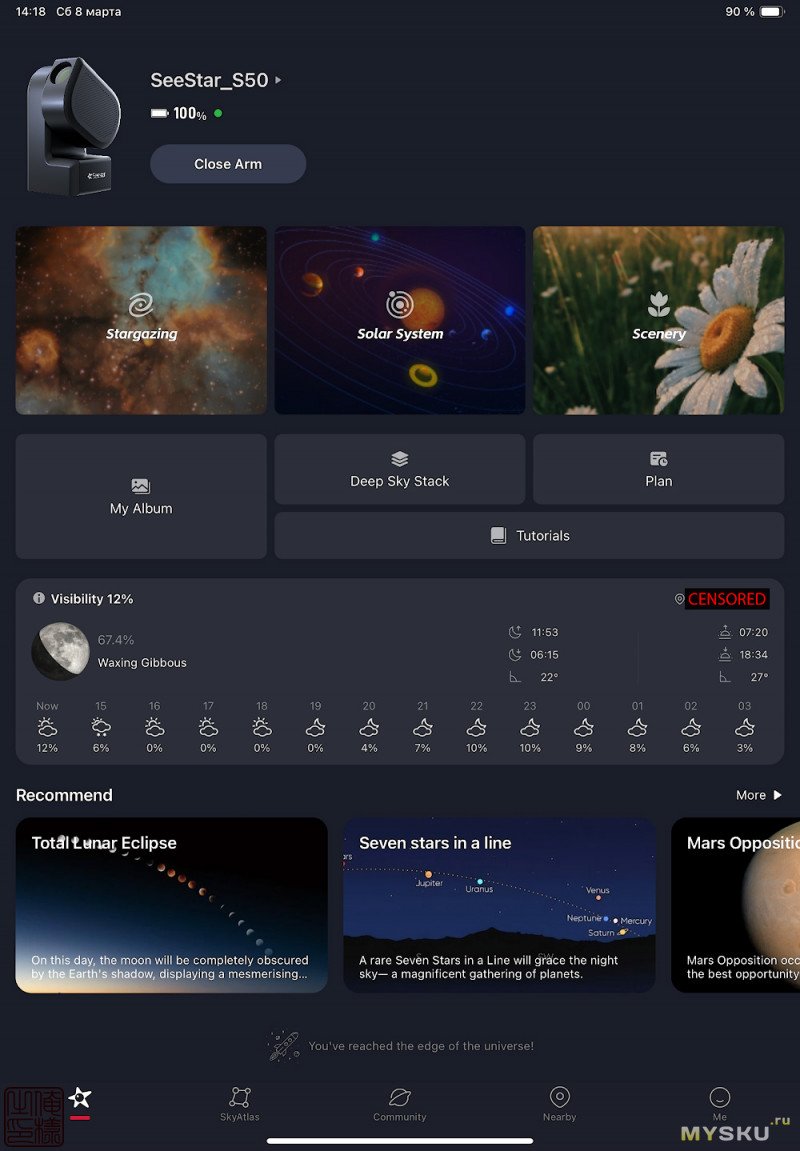

Главное окно приложения

Однако прежде я заглянул в раздел настроек. Первое, что я увидел — объём свободного места на встроенном SSD. У свежераспакованного телескопа, ещё не видевшего неба, после обновления прошивки его приблизительно 50 гигабайт. Если использовать телескоп как есть, не задействуя продвинутые режимы, видеосъёмку и расширенные настройки, этого хватит очень надолго.

Однако стоит лишь включить опцию «сохранять промежуточные результаты», и 50 гигабайт перестают казаться столь уж неисчерпаемыми. Тем более, что результаты эти, помимо привычного JPG, сохраняются ещё и в формате FITS (это такой доисторический RAW для астрономов), и компактность не является его сильной стороной. Однако настоящий пожиратель дискового пространства даже не они, а «сырое» видео, одна минута которого занимает более гигабайта.

Управление Seestar S50 осуществляется по беспроводному каналу, причём доступны целых три варианта подключения: по Bluetooth (используется для первоначальной настройки устройства), Wi-Fi в режиме точки доступа (Seestar создаёт собственную беспроводную сеть, к которой вы подключаете своё мобильное устройство) и подключение к уже существующей беспроводной сети. В домашних условиях удобнее третий вариант, когда электронный телескоп включается в вашу домашнюю сеть — так вы можете пользоваться и телескопом, и интернетом одновременно. Однако на выезде, когда беспроводных сетей вокруг нет, остаётся лишь вариант прямого подключения. Сетевые настройки у телескопа очень бедные: нельзя ни выбрать частоту подключения по Wi-Fi, ни задать фиксированный IP-адрес в локальной сети. Зато можно (и нужно!) сменить пароль доступа к телескопу, изначально там стоит «12345678».

По умолчанию в настройках активировано автоматическое выключение телескопа при низком уровне заряда. Если вы планируете использовать телескоп с блендой (а в городских условиях наверняка так и будет), лучше всего эту настройку отключить, чтобы телескоп не попытался «сложиться» прежде, чем вы снимете бленду.

Ещё одна актуальная настройка включает обогрев объектива. Нужна она для того, чтобы предотвратить запотевание объектива в сырую погоду, когда температура снижается и становится вероятным выпадения росы. Включать её просто потому, что на улице холодно или вообще «на всякий случай» не нужно, умеренно низкие температуры телескоп переносит без проблем. Тем более, что режим обогрева активно расходует энергию, приблизительно вдвое снижая время работы телескопа от встроенной батареи.

Если режим обогрева не включать, полностью заряженный телескоп проработает не менее 5 часов, прежде, чем попытается отключиться. При этом Seestar S50 не ждёт, когда батарея сядет полностью, а автоматически выключается приблизительно на 17% заряда. Если ночь предстоит долгая или вы забыли зарядить телескоп, а наблюдать надо, можно запитать телескоп от пауэрбанка или иного источника тока через тот же разъём, который служит для зарядки. Разумеется, кабель должен быть достаточно длинным и гибким, а источник питания — выдавать ток не менее двух ампер. Восполнение заряда с 20% до полного при помощи всё той же 65-ваттной зарядки у меня заняло около полутора часов.

И вот приготовления закончены, настройки — настроены, можно приступать к наблюдениям. Самый знакомый объект из видимых на тот момент с лоджии — крупное и яркое скопление М35 в Близнецах. Выбираю его, нажимаю «Go To» — поехали!

Телескоп жужжит моторами, куда-то наводится, понимает, что навёлся не туда, пару раз проводит коррекцию и сообщает, о подготовке к улучшению изображения, что займёт около одной минуты. Подготовка заключается в съёмке так называемых «темновых» кадров, которые будут усреднены и вычтены из итогового изображения, чтобы снизить уровень цифрового шума. По странной прихоти разработчиков сохранить эти темновые кадры нельзя, хотя весь остальной стек — сколько угодно, если включить соответствующую опцию.

После темновых кадров наступает время автофокуса. Автофокус у Seestar неторопливый, но точный. Впрочем, если вам что-то не нравится, можно задействовать режим ручной фокусировки, такой в Seestar тоже присутствует. Если есть какие-то сомнения, в режиме ручного фокуса можно посмотреть число, обозначающее положение фокусера; правильные значения вы запомните очень быстро. Больше того, можно использовать маску Бахтинова, чтобы фокусироваться наверняка. Не особо доверяя автоматике, я именно так и сделал, проверив качество автоматической фокусировки. Результаты проверки показали: автоматика Seestar если и ошибается, то редко.

И вот, наконец, телескоп начинает передавать картинку. Первый кадр усыпан крапинками цифрового шума, звёзды не очень ровные и чуть вытянуты по диагонали. А ещё скопление не умещается в поле зрения. Проходит ещё секунд 15, телескоп получает и накладывает ещё один кадр, и звёзды становятся ярче и ровнее, а шум — чуть менее назойливым. Больше, чем на пять минут терпения не хватает, но главное уже понятно: телескоп работает.

Интерфейс программы в режиме наблюдения

Немного найдётся в этом мире людей, которые не слышали бы про нейросети хотя бы краем уха. Есть своя нейросеть и в Seestar S50. Однако, в отличие от многих других нейросетей, занятых генерацией ментального мусора, её миссия исключительно благая. По нажатию волшебной кнопки она очищает изображение с телескопа от цифрового шума, выравнивает градиентные неравномерности яркости неба и уменьшает излишне «жирные» звёзды.

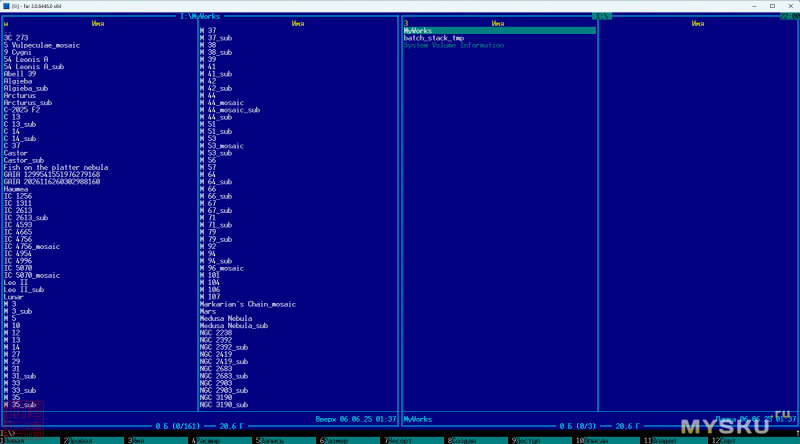

Результаты наблюдения в любой момент можно скачать на своё мобильное устройство в формате JPG, чтобы тут же ими поделиться. Также результаты съёмки сохраняются на внутреннем накопителе телескопа. Для снимков каждого объекта создаётся отдельная папка с его именем, а сам телескоп при подключении к компьютеру по USB виден как съёмный накопитель.

Внутренний мир накопителя Seestar S50

А ещё телескоп оборудован встроенным UHC-фильтром, который автоматически устанавливается перед сенсором, когда вы наводитесь на объект, который с этим фильтром виден лучше, чем без оного. Разумеется, вы вольны отключить этот фильтр или наоборот, принудительно его задействовать для любых других объектов.

Вот так, например, выглядит с этим фильтром планетарная туманность NGC 6960, известная как «Метла»:

А вот так — расположенная рядом «Рыбачья сеть»:

По фото можно заметить, что у фильтра две полосы пропускания, одна в красной, а другая — в сине-зелёной области спектра. Первая полоса пропускания принадлежит водороду (Hα), вторая — всё тому же водороду (линия Hβ), а также расположенной рядом линии дважды ионизированного кислорода (OIII).

Следующие несколько ясных ночей я наблюдал много, но бессистемно, выясняя возможности и ограничения устройства. Оказалось, что Seestar S50 крайне чувствителен к боковой засветке, и что во время наблюдательной сессии освещение в квартире лучше выключать: даже отражённого от стен лоджии света хватало, чтобы затянуть половину кадра белёсой вуалью. Но и в таких условиях электронный телескоп творил чудеса.

Другой проблемой стало «распухание» ярких звёзд: на каждом отдельном снимке серии они выглядели вполне пристойно, однако встроенный процесс сложения почему-то превращает их в яркие круглые пятна, тем более крупные, тем ярче звезда. А ещё на ярких звёздах можно было обнаружить следы хроматизма — трёхлинзовая оптическая схема даже с ED-стеклом при светосиле f/5 не позволяет устранить эту аберрацию полностью.

А вот встроенный в мобильное приложение звёздный атлас оставил о себе неоднозначное впечатление. Если говорить об объектах дальнего космоса, то встроенных в программу каталогов Мессье, NGC, IC, Sharpless, Caldwell и UGC для абсолютного большинства пользователей будет достаточно. Однако объект 3С 273 в базе данных программы вы не найдёте — и, на мой взгляд, совершенно зря, поскольку это первый из открытых и самый яркий квазар. Свет от него до южных регионов Красноярского края идёт приблизительно 2,5 миллиарда(!) лет, то есть мы видим этот квазар таким, каким он был, когда на Земле амёбы только-только учились шевелить ложноножками.

Чтобы добраться до него, пришлось добавить объект вручную, введя его координаты. Сам же квазар, имеющий блеск 12.7ᵐ, оказался для электронного телескопа не такой уж сложной целью: шести минут оказалось достаточно, чтобы он хорошо проработался на снимке.

Столь же печально дело обстоит и с поиском звёзд. Те из них, которые имеют имена собственные, к примеру, Мицар, Регул или Бетельгейзе, программа находить умеет. Но если вы попробуете ввести в поле поиска что-то вроде «Omicron Ceti» или «70 Oph», результат будет отрицательным, хотя другие астрономические программы вроде SkySafari или Stellarium такую нотацию понимают.

Отображение звёздного неба тоже сделано не лучшим образом: по сути, это 360-градусная фотопанорама. Панорама взята «из открытых источников»: точно такую же (и с теми же дефектами) можно обнаружить в программе Stellarium VR для шлемов виртуальной реальности. Звёзды хорошо выглядят в мелком масштабе, но «замыливаются» при приближении. Объекты дальнего космоса, наоборот, в «обзорном» масштабе не видны вовсе и начинают проявляться только при сильном приближении — конечно, если вы заранее знаете, какой участок неба нужно приблизить. Поэтому список интересных объектов для предстоящих наблюдений я формировал в более подходящих для этого программах или даже просто записывал на бумаге, а в приложении Seestar только вбивал их в строку поиска и ожидал результата.

В целом к социальным сетям я настроен скептически, однако функция «Nearby», позволяющая ознакомиться с результатами чужих наблюдений и узнать, где они были сделаны, меня весьма впечатлила: я и не подозревал, что в мире столько любителей астрономии.

Удивительно, но факт: даже в центре Бангкока, через дорогу от Central World Plaza, люди пытаются наблюдать небо. С довольно грустным, правда, результатом: даже на нашем довольно засвеченном и вообще зимнем небе Большая Туманность Ориона за 7 минут прорабатывается лучше, чем в Бангкоке — за 14.

Подобно множеству иных популярных и востребованных продуктов, Seestar S50 понемногу превратился в ядро «экосистемы» и оброс некоторым количеством более или менее полезных аксессуаров. Некоторые из них я приобрёл практически сразу же, другие — чуть позже.

Актуальнейшим из них, несомненно, является алюминиевая крышка для объектива. В состоянии «из коробки» объектив защищён лишь оранжевой наклейкой, которой хватит на десяток наблюдений, однако она быстро придёт в негодность. А поскольку в атмосфере присутствует пыль, пыльца растений, всяческие аэрозоли и ещё невесть что, стоит заранее позаботиться о том, чтобы всё это не оседало на полевой линзе. Тут-то и пригодится аккуратная крышечка, которая уверенно держится на трении и прикрывает объектив от всяческих невзгод.

Диаметр крышечки чуть больше, чем ширина тубуса телескопа, поэтому снять её не составляет никакой сложности.

Главное — не забыть поставить её обратно прежде, чем телескоп будет выключен.

Другим определённо полезным дополнением к Seestar будет бленда. Та, что продаётся на Aliexpress, сделана из алюминия и держится на своём месте за счёт трения. Внутренняя поверхность бленды покрыта рифлением, а в передней её части нарезана резьба М62×0.75 для установки светофильтра.

К сожалению, глубина бленды всего лишь 45 миллиметров, а потому свою основную функцию защиты от боковой засветки она выполняет не столь успешно, как хотелось бы.

Кроме того, при отрицательных температурах корпус Seestar’а сжимается сильнее, чем металл бленды, из-за чего вынуть её после наблюдений становится сложнее. Поэтому, если вы планируете наблюдать на холоде, бленду в объектив нужно вставлять не до упора, а лишь настолько, чтобы сила трения удерживала её от выпадения. И, наконец, самое главное: если вы пользуетесь блендой, обязательно снимите её прежде, чем дадите телескопу команду «Close arm»! Если этого не сделать, бленда будет мешать тубусу телескопа сложиться в «походное» положение, что чревато поломкой телескопа.

А ещё бленда играет роль переходника, необходимого для установки перед объективом маски Бахтинова, стандартного фотографического светофильтра с 62-миллиметровой резьбой или даже ещё одной бленды — в городских условиях светозащиты много не бывает.

Seestar S50 с двумя блендами

Правда, полезных фильтров для Seestar не так уж много: «солнечный» ND100000 (на случай, если вы потеряли комплектный или он вам просто не нравится) и 4-, 6- или 8-лучевой «звёздный», если вы захотите добавить к звёздам на своих фотоснимках бесполезные, но красивые лучики.

Маска Бахтинова на фотографиях интернет-магазина выглядит весьма внушительно за счёт массивной металлической оправы, однако на самом деле сетчатый рисунок нанесён на тонкую прозрачную плёнку (и более всего напоминает фотоснимок, сделанный контактным методом), а потому обращаться с маской нужно аккуратно.

При этом практическая её необходимость именно для Seestar S50 довольно сомнительна: выше я уже упоминал, что автофокус электронного телескопа работает на удивление хорошо и ручной коррекции не требует. Однако узнал я это лишь после того, как приобрёл данную маску, установил на Seestar и оценил качество фокусировки.

Однако совсем бесполезной я бы её не назвал, поскольку, помимо Seestar’а, её можно установить на любой фотографический объектив с 62-миллиметровой резьбой под фильтр (а при помощи повышающих или понижающих колец — и с другой резьбой). При этом маска формирует очень чёткие и контрастные дифракционные лучи, видимые лучше, чем те, которые даёт Kase Bright Star. В качестве примера представляю вашему вниманию дифракционное изображение звезды, снятое через данную маску объективом Sony FE 90/2.8 Macro G OSS.

Если вы всё же решитесь приобрести маску Бахтинова именно для Seestar S50, учтите два критически важных момента. Первое: вам нужна маска именно под посадку 62 миллиметра (существуют варианты с резьбой М56 и М48). Второе: маска устанавливается не на сам Seestar, а ввинчивается в бленду, которую тоже придётся приобрести, если вы не сделали этого раньше.

Тем же способом — на бленду — устанавливается и четырёхлучевой фильтр. Правда, тот, который продаётся как «специально предназначенный для Seestar» я так и не купил. И если в будущем всё-таки пожелаю добавить звёздам лучики, поищу что-нибудь стеклянно-фотографическое вместо этой конструкции из алюминиевого кольца и двух толстых проволок, установленных крест-накрест и даже не зачернённых.

И, наконец, последнее из дополнений к Seestar — «leveling base».

Любители съёмки панорам со штатива наверняка узнали это устройство: когда нужно быстро и точно выставить плоскость вращения камеры по уровню горизонта, трудно представить более что-то более подходящее для этой цели. Руководство к Seestar’у тоже рекомендует устанавливать телескоп строго горизонтально, причём в самом Seestar S50 для контроля горизонтальности встроен электронный уровень (ищите его в продвинутых настройках в разделе калибровки). В первую очередь, конечно, данный аксессуар востребован на природе, где найти не то, что горизонтальную, а просто ровную поверхность бывает затруднительно. Однако сам я впервые опробовал «leveling base» на лоджии, менее, чем за минуту уменьшив отклонение от горизонтали с 2,3° до 0,2°. Правда, остаётся не вполне ясным вопрос, насколько вообще необходима такая точность: до приобретения этой штуки мой телескоп снимал небо не менее успешно. В любом случае, хуже не стало.

И вот пришла пора перейти к самому интересному: астрономическим наблюдениям. Наиболее внушительные результаты, на мой взгляд, Seestar S50 показывает по шаровым скоплениям, причём не обязательно по ярким и знаменитым, вроде M13

или M92.

Не столь представительная M71 выглядит ничуть не хуже.

А вот атипичный шаровик NGC 6229, за свою форму получивший неофициальное название «Ложная комета».

При этом Seestar S50 показывает в шаровых скоплениях множество отдельных звёзд, «разбивая» некоторые скопления едва ли не до самого центра. Для сравнения: чтобы увидеть глазом искрящиеся звёздочки по краям ярчайших скоплений, рекомендуется телескоп диаметром от 80 миллиметров.

Ложную комету я вам показал, теперь давайте взглянем на настоящую.

Комета C/2025 F2 SWAN

Не спорю, комета не самая впечатляющая, да и картинка блеклая. Однако есть нюанс: снята она на фоне утренней зари низко над горизонтом, что не оставляло никаких шансов увидеть её в телескоп. А вот Seestar за три минуты насобирал достаточно света, чтобы показать звёзды до 15 звёздной величины. Сама же комета в этот момент имела блеск около 8 звёздной величины и через несколько дней распалась, так и не достигнув ожидаемого максимума яркости.

Ничуть не хуже, а, может быть, даже и лучше у Seestar получаются рассеянные звёздные скопления, особенно те из них, которые относительно компактны, и, при этом, состоят из множества звёзд.

Вот, например, NGC 6819 в созвездии Лебедя.

Или NGC 6791, что в Лире.

А это скопление, напоминающее сокола — NGC 6802, расположенное в созвездии Лисички.

А вот если звёзд не так много или расположены они не слишком плотно, скопление выглядит уже не столь внушительно. NGC 6940, расположенное во всё той же Лисичке, в оптический телескоп выглядит интереснее, чем в электронный.

То же можно сказать и про знаменитые «Ясли» (М44), которые, к тому же, пришлось снимать в панорамном режиме.

Да, для съёмки обширных объектов, не умещающихся в поле зрения Seestar’а, встроенное ПО предлагает панорамный режим. И всё бы хорошо, только в нынешней версии прошивки он не особо гибок в настройке, а сам процесс съёмки одного панорамного кадра запросто может растянуться на час, а то и два. К тому же, пока панорамный кадр не будет снят полностью, к нему невозможно применить нейросетевое шумоподавление. По всем этим причинам снимать панорамы на Seestar я не особо люблю.

Планетарные туманности, большей частью, имеют весьма скромные угловые размеры и потому для Seestar выглядят как звёзды зелёно-голубого цвета, иногда чуть более «жирные», чем прочие; чтобы разглядеть какие-либо подробности, нужен куда более мощный инструмент. Характерным примером может служить представленная ниже NGC 6058 из созвездия Геркулеса.

Однако есть на небе планетарные туманности и покрупнее, например широко известное «Кольцо» M57 в Лире, действительно выглядящее как маленькое колечко.

или туманность М27 «Гантель».

Здесь даже скромных возможностей Seestar хватило, чтобы разглядеть какие-никакие детали.

Галактики Seestar тоже показывает. Правда, по-настоящему крупных галактик вроде M31 или M33 весной не увидеть, но пара взаимодействующих галактик M51 выглядит вполне занимательно.

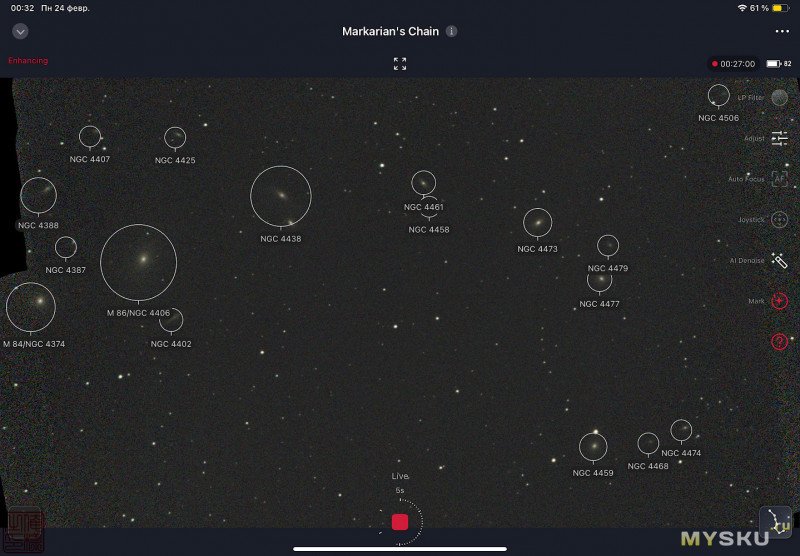

Однако большинство весенних галактик — «мелкие туманные пятнышки», хотя и видимые гораздо детальнее, чем в небольшой оптический телескоп. Зато, местами, этих пятнышек бывает очень много. Например, как в известной «цепочке Маркаряна» и вблизи неё: всего на этом фото я насчитал 11 галактик.

Наблюдение планет в Seestar S50 представляется мне занятием малоинтересным: детализацию определяет апертура, которой всего 50 миллиметров. То есть вы увидите фазы Венеры, кольца Сатурна, две полоски на Юпитере и, может быть, полярную шапку на Марсе во время противостояния, причём всё это — с минимумом подробностей.

А вот что Seestar сможет, так это показать вам Плутон. Сам я, правда, его пока не видел, потому что Плутон сейчас в Козероге, а когда Плутон в Козероге, в средних широтах наблюдать его лучше всего в августе. Зато я видел Хаумеа.

Не знаете, что это за зверь? Что ж, неудивительно. Ибо шумиха по поводу поиска «планеты X» давно улеглась, и в тренде сейчас совсем другие новости. И всё-таки где-то далеко за орбитой Плутона, среди тьмы и холода неторопливо ползёт по орбите маленькая планетка по имени Хаумеа. С земли она выглядит как тусклая звёздочка 17.2 звёздной величины в созвездии Волопаса, практически недоступная для визуальных наблюдений даже в крупные любительские телескопы.

Попытка наблюдать столь слабый и удалённый объект изначально представлялась мне авантюрой: четверть века назад даже наблюдение Плутона было доступно лишь самым «упакованным» любителям астрономии, а о том, чтобы заглянуть в пояс Койпера, никто и не мечтал. Однако современная электроника радикально изменила правила игры: час накопления сигнала — и вот она, та самая Хаумеа.

Лунно-солнечная съёмка на Seestar имеет свои секреты. Первое, что я понял — смарт-телескоп очень плохо наводится, если не «видит» звёзды. Вероятно, ему не хватает точности встроенного компаса и инклинометра, чтобы определить, куда он направлен, из-за чего Seestar S50 может несколько минут жужжать моторами, а потом расписаться в собственном бессилии. И это не брак отдельно взятого экземпляра, а распространённая проблема, для которой общественность придумала различные решения, от короткой RIS-планки, приклеенной двухсторонним скотчем, до 3D-печати накладки на корпус с необходимыми креплениями. И, конечно, никто не отменял древнейший из способов наведения, не требующий вообще никаких приспособлений — визирование вдоль корпуса.

Seestar позволяет снять «обычное» фото Луны (вероятнее всего качество окажется посредственным, зато им можно немедленно похвастаться в соцсетях), таймлапс (актуально для затмений), либо записать видеоролик с потенциалом для дальнейшей продвинутой обработки. Если снимать одиночное фото, оно, в отличие от всех прочих вариантов, на диске телескопа не сохраняется, а сразу отправляется на планшет в хранилище фотоснимков.

Видео по умолчанию снимается с частотой 30к/с, кодируется «земным» h.264 и упаковывается в контейнер MP4. Звуковая дорожка, разумеется, отсутствует. Для наблюдений за животными такого видео достаточно, а вот для астрономии — отнюдь.

Для выжимания всех астрономических соков нужно принудительно переключиться на формат RAW; тогда на диск будет писаться несжатое видео, свойства которого плеер MPC-BE отображает как «Video: RGB8 1080x1920 11.46fps 190 mbit/s. Частота кадров лимитируется скоростью записи на внутренний накопитель, но даже при такой скорости минута «сырого» видео занимает полтора гигабайта дискового пространства.

Самый простой способ превратить астровидео в фотографию — обработать его прямо внутри телескопа. Ролик продолжительностью 1 минуту 32 секунды телескоп «переваривал» более 14 минут, породив FITS-файл с вот таким непрезентабельным изображением:

Выглядит, как полный провал, такую «мыловарню» я снимал на плёнку «Тасма» и ахромат из ЗРТ-457 году этак в 95-м. Однако Seestar S50 это не только несколько килограмм стекла и пластика, но ещё и сколько-то кремния с продвинутым софтом. Так что, не покидая фирменного приложения, делаем волшебный вжух ползунками резкости и контраста и, заодно, переворачиваем Луну в правильное положение.

Представленный выше результат получен при весьма щадящих настройках. Обработка, хорошо выглядящая на планшете, на большом экране часто смотрится слишком агрессивной, поэтому я не слишком активно двигал ползунки. Хотя, судя по результату, всё же стоило.

После я попробовал применить «тяжёлую артиллерию» в виде Photoshop со специализированными плагинами Astra Image. Минут за 15 я довёл первоначальное фото до такого состояния.

Облагораживание картинки можно было бы продолжать и далее, однако детализацию это бы не улучшило.

Можно ли превзойти этот результат? Как оказалось, да! Правда, помимо Photoshop, придётся разобраться в программе «Autostakkert!», однако результат стоит затраченных усилий.

Единственная неочевидная вещь — порядок цветов байеровской матрицы; в соответствующей настройке нужно выставить значение «GRBG», если ожидаете получить на фото цвета, приближенные к реальности.

Для той же цели можно воспользоваться более простой и быстрой, «однокнопочной» ASIStudio от ZWO (программа бесплатная, скачать её можно с официального сайта), однако результаты работы Autostakkert! мне понравились больше.

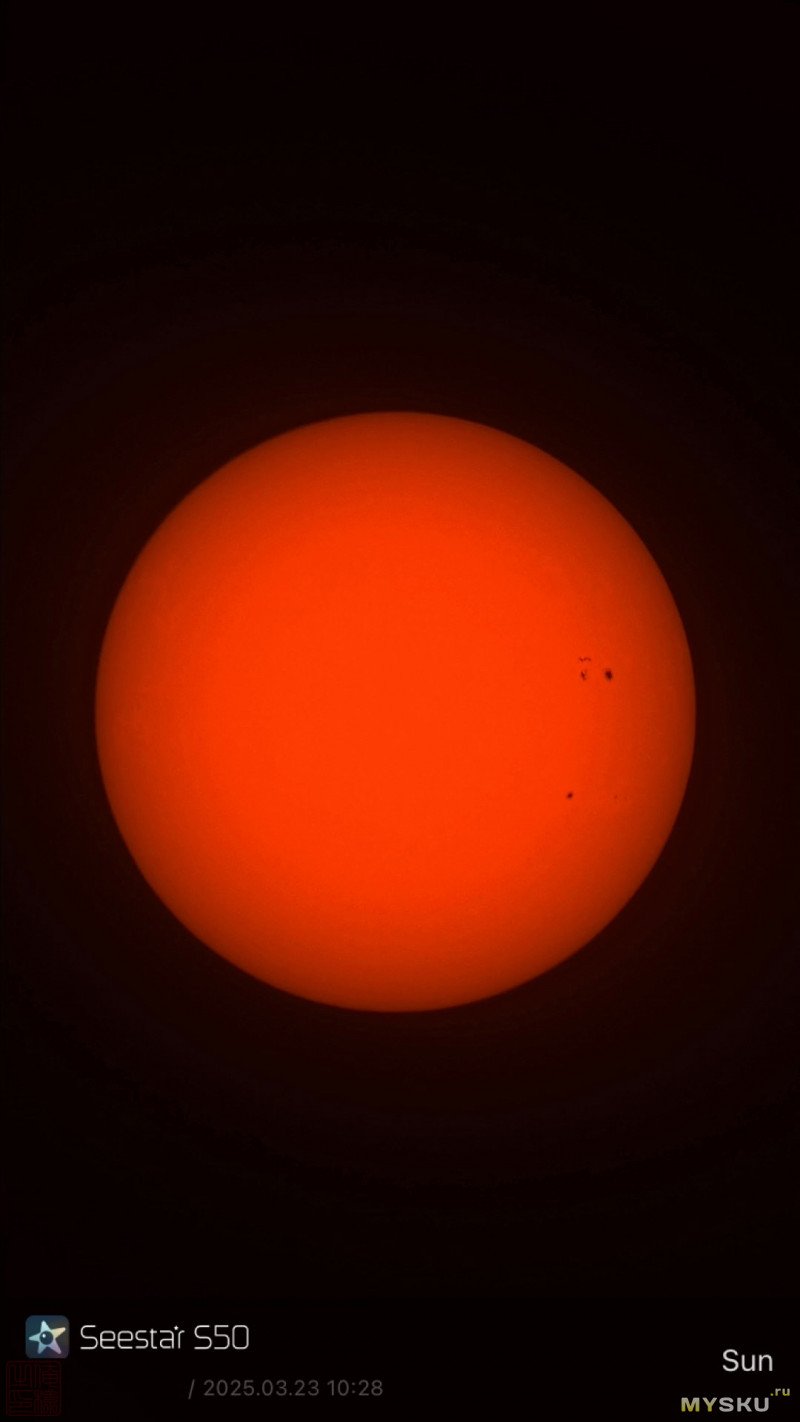

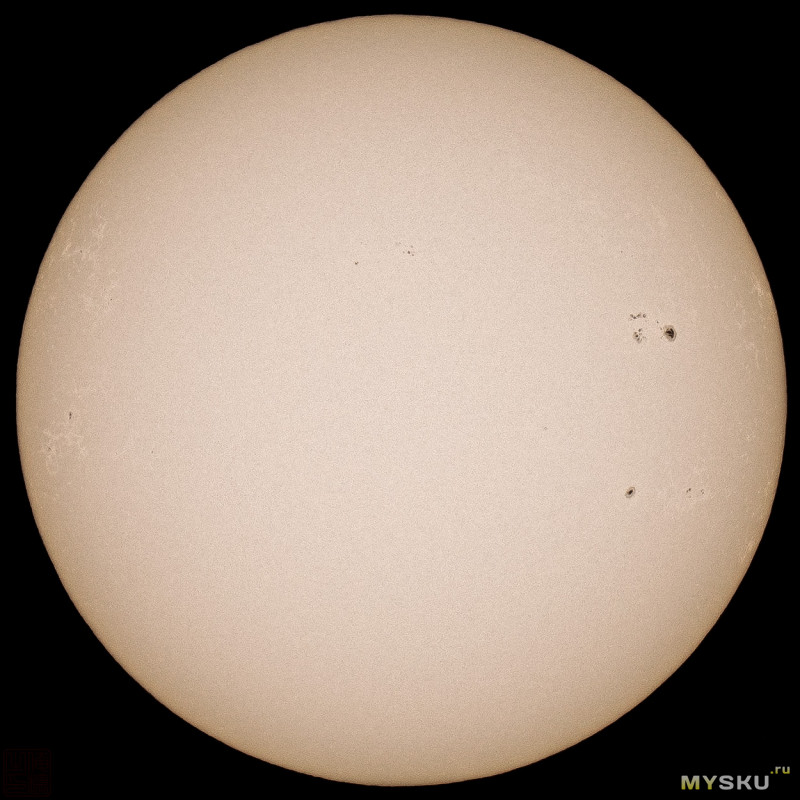

С Солнцем всё работает примерно так же: можно либо сделать моментальное фото сразу на мобильное устройство,

Солнце, одиночный кадр

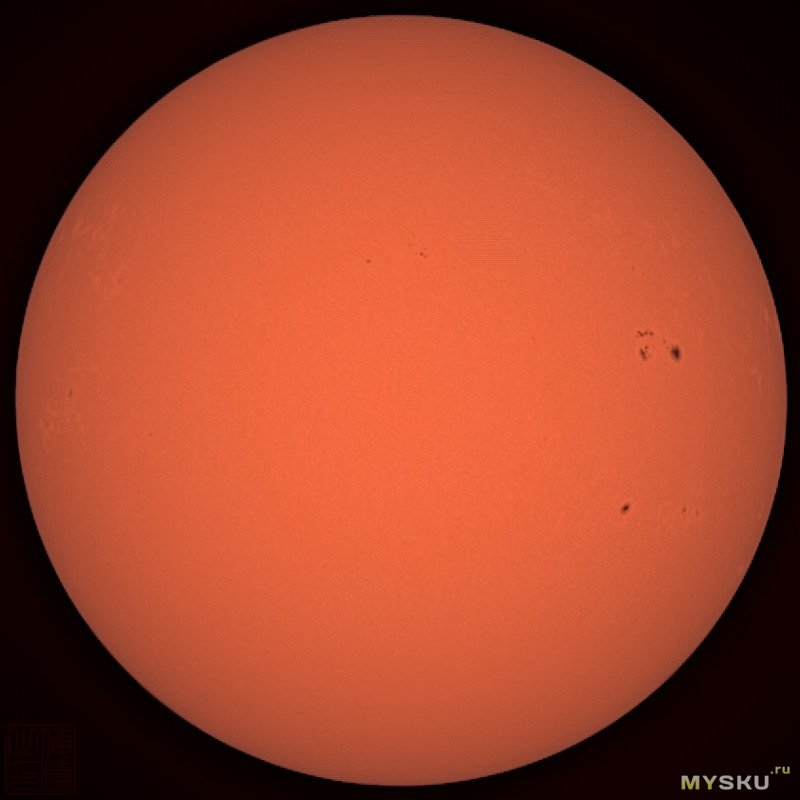

либо снять видео и обработать своими силами. В силу относительно малого количества деталей на солнечном диске, разница получается не столь разительной, как в случае с Луной.

Солнце, результат обработки видеоролика

И всё же как ролики с Seestar ни обрабатывай, а телеобъектив и мегапиксели в этом жанре имеют несомненные преимущества.

То же Солнце, снятое на Sony FE 200-600 G OSS + Sony A7RIII, одиночный кадр

А ещё в Seestar есть режим земных наблюдений, который, теоретически, позволяет использовать его в качестве подзорной трубы или фотоаппарата с телеобъективом. Однако у него столько практических ограничений, что извлечь из него реальную пользу будет непросто.

Во-первых, минимальная дистанция фокусировки у Seestar 30 метров по документации и 25 — по моим замерам. Если вы планировали поставить его напротив кормушки и наблюдать за птичками — забудьте. С дистанции 30 метров можно наблюдать разве что за котиками. Толстыми, ленивыми, спящими котиками. Потому что на стройного и подвижного котика вы просто не успеете навестись и сфокусироваться. Собственно, по этой причине Seestar S50 не годится и для споттинга: даже такой предсказуемый объект, как летящий в 30 километрах самолёт, и в кадр-то поймать непросто, не говоря уже о том, чтобы его «вести». А следящего режима у Seestar’а нет, по крайней мере, с нынешней прошивкой.

Да и общее качество «земных» снимков у Seestar S50 хромает: высокий коэффициент сжатия и артефакты JPEG недвусмысленно намекают, что этот режим у разработчиков был совсем не в приоритете.

На этом я завершу демонстрацию возможностей Seestar S50 и перейду к подведению итогов. Наиглавнейшим из них будет констатация факта: электронные телескопы радикально меняют любительскую астрономию. Конечно, фотографировать небесные тела можно было и раньше, но лишь сейчас технологии накопления и обработки астрономических изображений стали общедоступными и работают в реальном времени, причём с такой простотой и удобством, о каких раньше можно было лишь мечтать. Де-факто, управлять электронным телескопом стало проще, чем оптическим, поскольку всю рутину электроника берёт на себя. Никогда ещё любительская астрономия не была настолько занятием настолько ленивым!

Ещё более поражает возможность компактного и относительно недорогого прибора «видеть» тусклые объекты на откровенно «плохом» небе. Если со 120мм оптическим телескопом приходилось выбирать объекты поярче, то с Seestar можно просто брать любое руководство по наблюдательной астрономии и смотреть объекты по списку.

А ещё Seestar — настоящее спасение для тех, кто из-за ухудшение зрения вынужден отказаться от визуальных наблюдений, однако забрасывать из-за этого любительскую астрономию не желает.

Главный аргумент «против», причём против не одного лишь Seestar S50, а электронных телескопов в целом, лежит в ментальной плоскости. Визуальные наблюдения дают совсем другой уровень сопричастности, ведь вы видите те самые фотоны, что вылетели из космических глубин сотни, тысячи и даже миллионы лет назад и проделали невообразимой длинны путь прежде, чем попасть вам в глаз. Использование электронных посредников в той или иной степени отчуждает наблюдателя от наблюдаемого, особенно если не иметь хотя бы базовых представлений об объекте, на который вы наводите телескоп. Поэтому, по моему глубокому убеждению, наблюдательной сессии должно предшествовать чтение и пускай неформальное, но планирование.

Следующий момент: хотя по проницанию эта маленькая штучка способна потягаться с весьма внушительными «визуальными» телескопами, «увидеть всё» с её помощью не получится. Угловое разрешение Seestar’а определяется диаметром объектива и размерами пикселя. Поэтому мелкие детали дисков планет или планетарных туманностей Seestar вам не покажет. То же касается и двойных звёзд: с нынешней прошивкой яркие звёзды быстро «распухают», не позволяя «разделить» тесные двойные, особенно с большим различием в яркости компонентов.

Да и с цветом тоже не всё гладко: ярко-оранжевой Бетельгейзе на снимках Seestar определённо не хватает насыщенности, а выразительные золотые звёзды, сияющие на фоне шаровых скоплений M3 или M13, в представлении Seestar отличает лишь слегка желтоватый оттенок. Возможно, это будет исправлено в последующих версиях бортового ПО, но на данный момент ситуация такова.

И, наконец, Seestar S50 определённо имеет проблемы с точностью ведения объектов: даже при десятисекундной экспозиции в брак легко может уйти 30% снятых кадров. Увы, но здесь проблема системная: ведущие шестерни у Seestar S50 сделаны из пластика. Остаётся лишь надеяться, что в следующем поколении электронных телескопов механика станет металлической.

И всё-таки, если вы ощущаете интерес к астрономии, но не знаете, с чего начать, я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на Seestar S50. Этот телескоп покажет вам несравнимо больше, чем сравнимый по стоимости визуальный инструмент, а в городских условиях он и вовсе поистине творит чудеса, «открывая» объекты, которые, казалось бы, давно и безнадёжно утонули в световом загрязнении. При этом Seestar достаточно компактен, чтобы брать его с собой в поездки и ещё больше расширить список наблюдаемых объектов.

Достоинства

- Компактность и портативность

- Простота в обращении

- Возможность наблюдать объекты, визуально доступные лишь в крупные телескопы

- Может использоваться наблюдателями со значительно сниженным зрением

Недостатки

- Гладкий корпус без ручки для переноски

- Сенсор низкого разрешения и малых размеров

- Сложности с наведением при отсутствии видимых звёзд

- «Земной» режим практически бесполезен

| +84 |

19944

104

|

| +267 |

24284

76

|

| +82 |

4721

241

|

| +35 |

1951

51

|

Роутеры и даже автомобили же покупают на чисто китайском языке и как-то перешивают, но если переплатить 60% цены для вас проще — то никто ж этого делать не запрещает.

з.ы. Это не в защиту или в хулу данного девайса, просто цепануло глаз.

А дальше началось «ну там нет ничего уникального». Для программно-аппаратного комплекса (которым является этот девайс), более важен именно софт. Вот и всё. Без него железо останется… ну, железом.

И разница в цене софта при тех же аппаратно девайсах для китайского рынка и европейского — обычное дело, никаких сюрпризов. На телефонах и планшетах проходили это постоянно, чего уж говорить об немассовых девайсах.

Обработать RAW снимки можно потом и вручную, пакетно.

«Настоящие, первичные» фотоны поглотились

атомамиэлектронами стекла в объективе и те, что попали в глаз, переизлучены электронами атомов последней линзы окуляра. С зеркалом та же история- «упавшие» на зеркало фотоны не отражаются, а переизлучаются.Если вообще это переизлучение не произошло ещё в атмосфере.

Так что если мы с гарантией хотим уловить самые настоящие, придётся выйти в космос.

зы

на Озоне 34 тысячи

www.ozon.ru/product/intellektualnyy-astronomicheskiy-teleskop-seestar-s50-2032923294

2. я не знаю, о чём вы спорите

спорите вы

mysku.club/blog/russia-stores/103434.html#comment4667081

так вы ее и не знаете. Иначе бы не давали кривые ссылки

и еще раз: я вам не давал кривые ссылки

я дал вам название источника.

можете загуглить самостоятельно, скачать по любой устраивающей вас ссылке и прочитать его.

вы давали левые ссылки (не относящиеся к теме обсуждения)

вы дали ссылку на первый попавшийся учебник. Очевидно, потому что ничего не смогли дать по конкретной теме)

2.вы даже русского языка не понимаете, а ещё пытаетесь чему-то учить…

я дал ссылку не на "первый попавшийся учебник", а на вполне конкретные «Фейнмановские лекции по физике».

и завязывайте ваньку валять, надоело читать ваш пустой трёп.

однозначно. И общаюсь с вами на английском. У вас хороший уровень понимания английского :)

что и есть 'первый попавшийся учебник', а не ссылка по теме разговора

так а если это весело и Ванька не против? :)

Только постарайтесь больше меня не беспокоить с этим.

быстро вы слились. Скучно

я сам до недавнего времени думал, глядя на стену, освещённую закатным солнцем, что вот фотоны, летели летели себе 150 мильонов километров, и наконец прилетели в мою комнату и ударились об обои.

После прочтения лекций Фейнмана по физике оказалось, — ничего подобного (( в комнате на стене уже не те фотоны ((

Это я к тому, что ничего пока не ясно. Может на обоях это и не фотоны вовсе.

зы

кстати, Эйнштейн получил Нобелевскую именно за объяснение фотоэффекта, а не за Теорию Относительности.

А то, что физика что-то поняла в ХХ веке, оскорбляет ее саму. Она настаивает на том, что все что она напридумывала в принципе непонимаемо.

опять околонаучные фрики против науки.

Р.Фейнман в книге «КЭД – странная теория света и вещества » говорит, что

Возможно, за последние 60 лет этот взгляд физики на свет и изменился.

или отпружинивает, словно тугой мячик,

или падает в глубину атома как камень в воду.

Отличный бизнес-проект, все деньги мира будут его.

Ничто не выдавало в Штирлице советского шпиона…

(На стац. Компе)

Их значки видны на скрине.

попробуйте посмотреть через стекло тепловизором — хрен что увидите.

и объясните в таком случае преломление и отражение света.

просто прикрутили к камере следящую систему и поставили простой телеобъектив. Светосила f/5 — это тёмное стекло для нормальной фотокамеры.

2.8 — хорошо, а 1.8 -1.4 вообще отлично. А бывают и ещё меньше (но дорого).

Но всего то 5 миллионов.

вес кофра 23кг.

В умелых руках и при наличии определённых знаний позволяет любознательному человеку проводить время с удовольствием и положительными результатами.

Пользователь Reddit /u/ibreakphotos придумал способ протестировать фотографии сделанные на S23 Ultra с технологией Space Zoom и пришел к выводу, что фото Луны от Samsung поддельные. Он начал эксперимент с фотографии луны взятой из Интернета, а затем снизил разрешение и применил размытие по Гауссу, чтобы удалить детали. Galaxy S23 Ultra использовался, чтобы сделать снимок размытой Луны с экрана монитора при экстремальном увеличении, и как по волшебству финальное фото на телефоне получило четкие детали которых не было в оригинале

Спасибо за обзор! Классная штука!

Спасибо за обзор, 30к вполне себе подъемная сумма за возможность достал-поставил-снял. В походных условиях, когда и посмотреть хочется и времени много тратить нет желания — самое то.

Но вот действительно, как автор заметил, полностью пропадает чувство причастности к бесконечному. Да красиво, да быстро и удобно, но для астролюбителей как в интернете картинку посмотрел, кмк.

Но в целом, мне по душе подобный подход, для быстрых наблюдений в ограниченном пространстве. Да и как я понял, устройство довольно компактное и легкое, всегда можно взять с собой, в отличие, например, от оптических телескопов, где только монтировка может весить десятки кг.

Жителю большого города имеет смысл пользоваться таким телескопом?

Конечно все равно это интереснее, чем смотреть в обычный недорогой телескоп, но тем не менее.

1) Отличная штука в подарок кому угодно!

2) Интересное решение. Сам задумываюсь об электронном объективе к телескопу — с моими -7 акробатика с очками уже достала.

3) Если ли устройства на том же принципе, но с большей/лучшей оптикой?

Там изначально было три варианта экспозиции: 10 секунд, 20 и 30. В последней прошивке добавили экваториальный режим и экспозицию 60 секунд, но большинство всё равно остановилось на 10, уже на 20 брака становится многовато, да и небо в городах слишком светлое для таких выдержек.

Внутри GPS, магнитный компас и инклинометр в тубусе. В первый раз он наводится примерно, делает снимок, по внутреннему звёздному каталогу определяет, куда он навёлся на самом деле, и делает коррекцию. И так ещё один-два раза. Заодно при помощи хитрой математики можно вычислить, куда на самом деле направлены оси монтировки, если она не выровнена по горизонту.

1,27°х0,72°

(думаю, понятно, что это шутка была...)

И в общем-то это понятно. Эмоции в офлайне не те )

В 90-е брали в прокате объектив МТ-1000, прикручивали к трубе «Турист» (по формуле 111 крат получалось) и смотрели на Луну. Впечатляло. Запомнилось что из-за вращения Земли эта Луна чешет по небу, чуть отвлёкся — на пол-диаметра уплыла. Штатив простой, портативная тренога для фотоаппарата на подоконнике, никакого автоматического слежения.

Но, если идти до конца в непосредственном восприятии в этой теме, нужно посвятить жизнь, чтобы стать космонавтом, выйти в открытый космос и… что будет?

— Да почти бесконечно долго.

Но, чтобы бездна заглянула в тебя, все-таки нужно действовать похитрее, не так в лоб.

«Бытовой» электронный телескоп не годится ни для первого, ни для второго.

vk.com/@space_astro-naskolko-realny-fotografii-s-teleskopa-habbl

В моем «хочу-хочу-хочу» появился новый девайс!!!

Отличный обзор, который познакомил меня с новым, интересным мне направлением. Летом я много путешествую по югу с семьей, горам, не только в РФ. Всегда завороженно смотрю на южное небо с его изобилием звезд и величественные горы.

С детства мечтал о своем собственном телескопе… и вот он у меня есть- 3д принтер, неделя печати, ожидание оптики с али… и у меня появился собственный рефлектор ньютоновского типа «Hadley 114х900». В мечтах конечно оборудовать его моторизированным подвесом и даже уже обзавелся подвесом от старинного, ещё советского производства, моторизированного подвеса от камеры наблюдения — надежные редукторы на латунных шестернях- хоть пулемет вешай :)

Фото, на этапе изготовления рефлектора:

Простоял он с зимы, в ожидании лета… и недавно, в полнолуние, я открыл для себя Луну с новых для себя видов. На фотографиях Луны в инете — это не то, нет приобщенности к действию…

После прочтения обзора, очень удивился огромным возможностям данного девайса, стал изучать вопрос, оказывается есть и «аналоги».

Сейчас на выбор у меня: Seestar S50 и Dwarf 3. Разница в цене в 10-15 тыр. неважна. Для меня, неосведомленного «в этом деле», понравилась компактность и возможности Dwarf 3 (во время путешествий немаловажно), а так же возможность для дневного наблюдения «на близких» объектах, широкоугольность (природа) и что самое главное — современная матрица на 4к (люблю наблюдать и поснимать горы Кавказа и Кыргызстана).

Что посоветуете, я пока больше за Dwarf 3, есть пользователи данного девайса?

Автору, огромное-преогромное спасибо за обзор!

Первый снимок:

Уральские ночи сейчас короткие, мне повезло — на небе ни облачка, «пробы пера»:

Приёмная телевизионная трубка — суперортикон. Это обычный ортикон срощенный с ФЭУ. Чувствительность запредельная, поэтому даже в выключенном состоянии необходимо держать в темноте, иначе в режим может входить очень долго. Новые, после хранения, гоняли до недели полностью закрытыми.

На телескопе было два канала: широкое поле — 2°×2°, и узкое поле — 12'×12' (угловых минут). Вот в этом узком поле и работала автоматика АЭРОН (аппаратура электронной регистрации оптических наблюдений)

Рабочее место: